Журнал ВШЭ по искусству и дизайну. № 1 (1/2024)

Школа дизайна Факультета креативных индустрий НИУ ВШЭ представляет первый выпуск электронного научного Журнала ВШЭ по искусству и дизайну / HSE University Journal of Art & Design.

Наш журнал — это исследовательский проект, площадка для интересных дискуссий по актуальным проблемам искусства и дизайна, а также место репрезентации креативных дизайнерских практик. Редакция журнала стремилась создать оригинальное научное издание, в котором будет представлен уникальный материал, долгое время находившийся за пределами исследовательского внимания, а также будет рассмотрен важный спектр дискуссионных проблем, связанных с расширенным полем гуманитарных знаний. Коллектив Школы дизайна ставит перед собой амбициозные задачи культурного просветительства, влияния на формирование современного академического дискурса.

В первом выпуске мы стремились проложить мостик от прошлого к современности, представить панораму интегративного исследовательского поля, использовать наработки школы Visual Studies и «новой истории искусства», посмотреть на художественные практики с точки зрения актуальной «оптики» и панорамного видения. Журнал открывает блок статей, посвященных конструктивизму конца 1920-х — начала 1930-х годов. Мы хотели сделать своеобразный оммаж тем, кто более 100 лет назад предложил экспериментальную концепцию искусства. Наши авторы применили инновационные, порой дискуссионные подходы к анализу наследия таких знаковых фигур русского конструктивизма как Эль Лисицкий, Александр Родченко, Густав Клуцис, Соломон Телингатер. Объектом исследовательского внимания стали самые разнообразные жанры и материалы: фигурина «Нового», пространственный фотомонтаж, конструктивистская типографика, советский массовый текстиль 1930-х годов.

Открывает выпуск статья Екатерины Лаврентьевой «Александр Родченко, Густав Клуцис, Эль Лисицкий. Пространственный фотомонтаж как аналог современных медиа», в которой рассматривается как история возникновения техники фотомонтажа, так и процесс появления новых форм передачи информации на основе актуальных для 1920-х медиа — кино и фотографии. Анализируются различные объекты дизайна — от полиграфии до нового класса «медиа-объектов». Создание синтетических форм искусства, построенных на объединении различных каналов коммуникации — кинохроники, аудиотрансляции, фотографии и типографики, — является отличительной чертой постреволюционной эпохи и отражает теорию «массового действа», новую концепцию театрального искусства, иную социальную действительность, где лозунг, диспут, митинг становятся ключевой формой передачи информации. Подобные виды искусства и новаторский подход к созданию визуальной формы сообщения перекликаются с современными задачами мультимедиа.

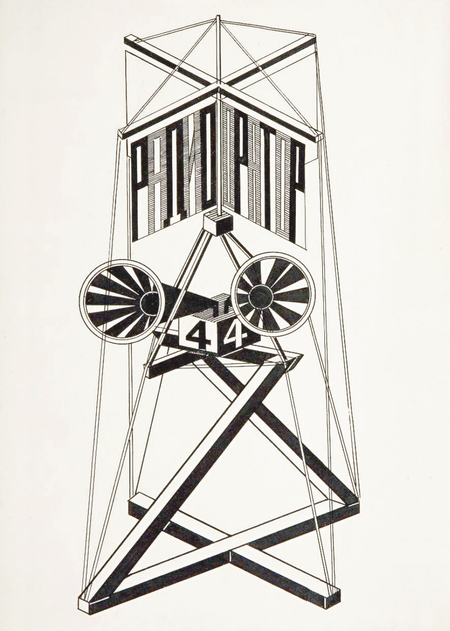

Густав Клуцис. Радиоораторы № 3 и № 4. Проекты агитационных установок. 1922

Клуцис в своем фотомомонтаже сохранил приемы пространственной компоновки деталей, в качестве опорной композиционной конструкции стал применять линии, бруски, клинья, создавая своего рода новые интерпретации «радиоораторов», в качестве документальных медиа подключая фотографию. Особенно этот момент заметен в ранних фотомонтажах 1924–1925 годов, а именно в иллюстрациях к книге И. Лина «Дети и Ленин», журнала «Молодая гвардия» № 2–3. В агитационном плакате «Поднимая квалификацию работницы…» композиционный центр приходится на лицо женщины в красной косынке, от которого исходят четыре клина со строками текста. Дополняет ощущение «пропеллера», кинетической установки, круг с расположенными на нем деталями производственного процесса. Фотомонтажи этого времени именно «построены» — как проекты трехмерных конструкций. Без особых дополнений многие из них могут быть реализованы как трехмерные объекты. В этом — одна из черт агитационно-массового искусства, стремившегося к универсальности и наглядности посыла, к выработке лаконичной системы образно-художественных средств, способных органично заполнять любую поверхность, работать в рамках любой формы-носителя информации.

Александр Родченко. Эскиз обложки выпуска «Гений сыска» детективной серии «Месс Менд». 1924

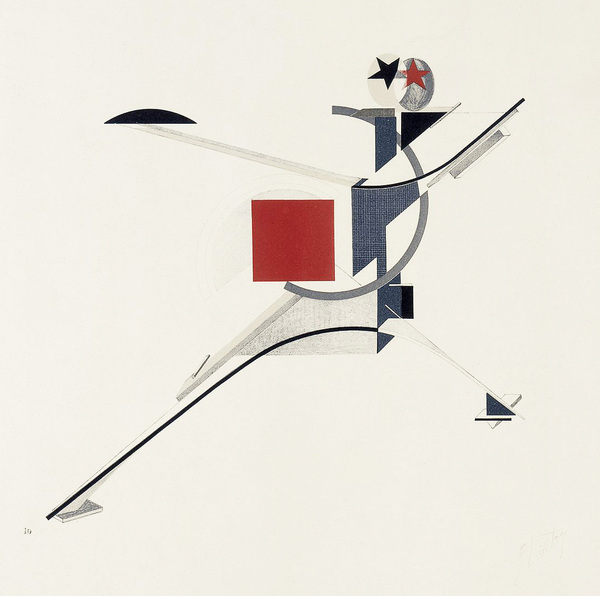

Дмитрий Козлов в своей статье «Новый» Лазаря Лисицкого. Попытка интерпретации» размышляет о фигуринах Эль Лисицкого «Новый» (1920–1921) — это проект механической куклы, персонаж футуристической оперы «Победа над Солнцем». Автор создает изображение-конструкцию — динамическую, сдвоенную из двух существ, которая очевидно соответствует сложному символическому сценарию. В статье предпринята попытка интерпретировать фигурину «Новый» как образ, который будет иметь дальнейшее развитие у Лисицкого в советском искусстве.

Творчество Лисицкого привлекло внимание многих исследователей и удостоилось двух важных аналитических формул. Первую из них произвел Ив-Ален Буа, назвав пространство проунов пространством «радикальной обратимости». Обратимость — есть возможность изменения смыслов в зависимости от вариативности восприятия формы. Такой концепт заложен в основу многих произведений Лисицкого. Джон Боулт назвал метод Лисицкого «манипуляцией метафорами». Автор показал зависимость форм проунов и близких им произведений Лисицкого от промышленного дизайна 1910-х годов, а также указал на последующее внимание Лисицкого к техническим и конструктивным промышленным чертежам.

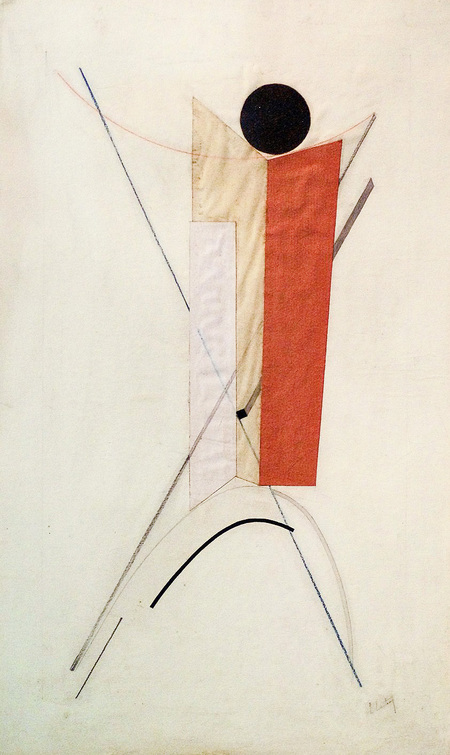

Слева: Эль Лисицкий. Проун № 1 (Или «Фигура из геометрических форм»). Ок. 1922, ГТГ. 1923

Справа: Эль Лисицкий. «Новый» 1920–1921, ГТГ (РС‑1849/9)

В центре исследовательского внимания Сахно Ирины — поэма Александра Безыменского / Соломона Телингатера «Комсомолия» (1928) — текст не только всеми забытый, но и находящийся вне поля научных интересов как в России, так и за рубежом почти столетие*. Автор переосмысливает книгу заново в контексте современной исследовательской оптики — как литературный памятник 1920-х годов ХХ века и историческое свидетельство быта комсомольцев эпохи Гражданской войны в России, и как шедевр конструктивизма, воплотивший экспериментальную типографскую практику русского авангарда. Отказываясь от идеологической предвзятости, она анализирует исторические реалии и важнейшие приметы времени, которые повлияли на содержательные контексты поэзии и обусловили ее романтический пафос. Отвечая на вопрос, является ли «Комсомолия» советским пропагандистским комиксом — неким нарративом, представленным в формате простеньких картинок и фотографий, исследовательница отрицает столь однозначный императив и доказывает отсутствие политической конъюнктуры, опираясь на раннюю биографию Безыменского.

Безыменский А. И. Комсомолия [Текст]: страницы эпопеи / монтаж книги Телингатера С. Б. Москва; Ленинград: Гиз, 1928. Разворот книги. С. 20–21

Ксения Гусева в статье «Рецепции авангарда в советском массовом текстиле 1930-х годов» рассказывает, как принципы и подходы, лежавшие в основе авангардного синтетического мышления, получили применение и переосмысление в искусстве массового текстиля в 1930-е годы. Кратко очерчивается ситуация, сложившаяся на текстильных производствах в первые революционные годы, а также причины, заставившие обратить внимание как авангардистов, так и представителей власти на вопрос системного образования художников-текстильщиков. В данной статье рассматривается, как текстильный факультет ВХУТЕМАСа-ВХУТЕИНа стал местом формирования художника нового типа, проявившего себя в полной мере уже после окончания института в 1930-е годы. Будучи авторами, владеющими в равной степени художественными навыками, проектным мышлением, знанием технических и химических факторов, способными решать задачи разного профиля, они смогли продемонстрировать беспроигрышность программы, предложенной педагогами главной школы авангарда для текстильной художественной промышленности.

Мария Ануфриева. Ткани декоративные. Комбинат «Трехгорная мануфактура». 1930‑е

Важный исследовательский инструментарий предложили авторы статей, посвященных книге как визуальному артефакту. Читатель с удовольствием окунется в прекрасный мир итальянской книжной миниатюры Кватроченто, средневекового травелога Марко Поло и познакомится с комиксами американского издательства EC Comics начала 1950-х годов. Подобный микс не только кажется продуктивным подходом к систематизации материала, но и позволяет читателю увидеть невидимое, перешагнуть за границы привычной визуальной оптики и шаблонов монодисциплин.

Статья Ольги Давыдовой «Восточные грани модерна: от Японии до Туркестана» посвящена комплексному анализу особенностей восприятия «Востока» художниками второй половины XIX — начала XX века в процессе формирования новых эстетических и пластических качеств творческой парадигмы модерна. С этой целью выделены восточные историко-культурные регионы, максимально самобытные по своему влиянию на интерпретационный метод художников зарождавшихся модернистских течений. Будучи изначально подготовленным внешними социально-политическими обстоятельствами, интерес к определенным восточным ареалам имел внутренние причины, обусловленные артистическими задачами. На интернациональном уровне генезис поэтических аспектов в трактовке реальных мотивов, начавшийся в романтизме, органично совпал с открытием западной цивилизацией художественных достижений Японии, увлечение которой привело к качественно новому пониманию возможностей визуального языка в творческой практике рубежа XIX–XX столетий. Однако в контексте истории отечественного искусства мастера русского модерна, на разных стадиях его развития, имели не только общеевропейские, но и свои духовные и географические восточные ориентиры.

П. В. Кузнецов. У водоема. Бухара. 1913. Холст, масло

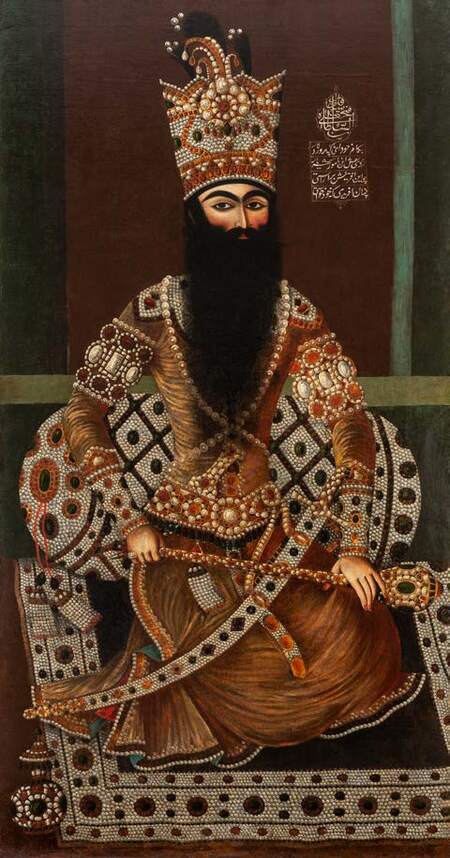

В статье «Искусство Ирана эпохи Каджаров: европейские влияния и „персидский стиль“ на экспорт " Полина Коротчикова размышляет о значении Европы и европейского искусства в становлении и развитии каджарского искусства, обращаясь к двум противоположным процессам. Заимствование западных приемов и техник, образовательных моделей и новинок, с одной стороны, и европейская мода на персидские вещи, повлиявшая на местное производство и его трансформацию, с другой. Первый процесс лучше всего прослеживается в станковой живописи и моде на «европейское» в декоре интерьеров, второй — в сложении обновленного коврового и керамического производства в Персии. Иллюстративным материалом послужат избранные вещи из коллекции Государственного музея Востока в Москве, среди которых придворные портреты, живопись на стекле, каламкары, изразцы и др.

Слева: Михр Али. Портрет Фатх-Али-шаха. 1‑я пол. XIX в.

Справа: Неизвестный художник. Портрет Фатх-Али-шаха. 1‑я пол. XIX в.

В статье «Книга о разнообразии мира» Марко Поло — средневековый травелог?» Анна Топорова анализирует историю создания и жанровую специфику «Книги о разнообразии мира» венецианского купца Марко Поло, совершившего путешествие на Восток в конце XIII — начале XIV века и продиктовавшего свои воспоминания пизанскому литератору Рустикелло во время пребывания в генуэзской тюрьме. Представлен краткий обзор рукописей и переводов «Книги», а также даны общие сведения о языке несохранившегося оригинала. В статье решается вопрос о том, можно ли считать это сочинение средневековым травелогом, дневником путешествия. Отличительные черты травелога — наличие мотива движения, описание нового пространства, приключений и переживаний путешественника, обозначение цели путешествия, подтверждение достоверности рассказа — последовательно рассматриваются применительно к «Книге». Описание нового пространства в полной мере присутствует у Марко Поло. Это своего рода калейдоскопическая, необыкновенно живописная картина не известного европейцам мира.

О потехах великого хана. Миниатюра из рукописи сочинения Марко Поло «Le Livre des Merveilles» (Fr. 2810), Национальная библиотека Франции, Париж [1264]

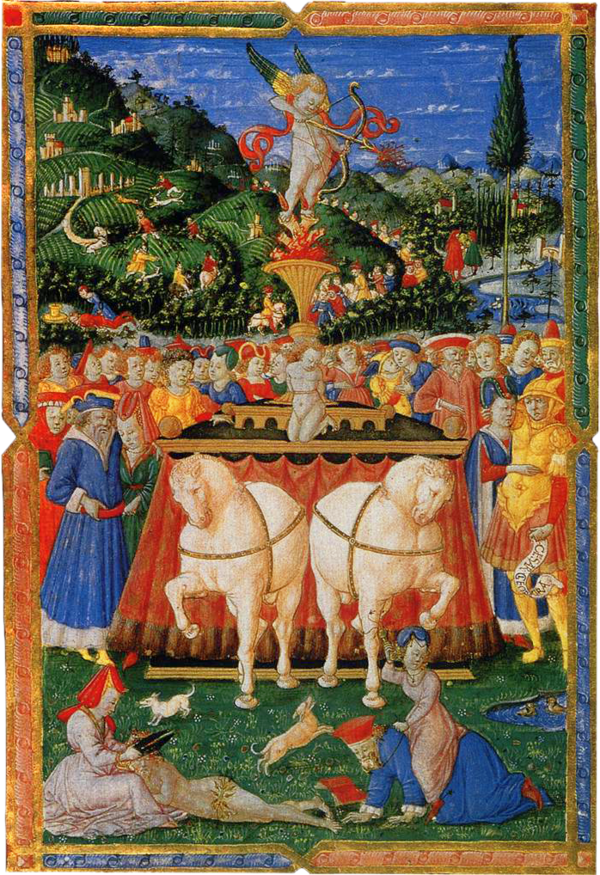

В статье Евгении Шидловской «Триумфы» Петрарки в итальянской книжной миниатюре Кватроченто: от триумфальной тематики древнего Рима к ренессансному синтезу» рассматривается эволюция иллюстраций «Триумфов» Петрарки в искусстве иллюминированной книги XV века, наиболее распространенные иконографические схемы, а также связь этих иллюстраций со станковой картиной Раннего Возрождения и наследием античности.

Особое внимание уделено появлению в искусстве книжной миниатюры XV века качественно нового типа организации книжного пространства, который объединял в одно целое текст и все элементы декора страницы, когда оформление книжного листа осуществлялось не по принципу украшения отдельных его частей, а по принципу создания единого картинного пространства, построенного на основе новой зрительной модели картины Кватроченто, тем самым возникал живой синтез античного наследия, трансформированных приемов образной системы Средневековья и ренессансной художественной культуры.

Слева: Франческо д’Антонио дель Кьерико. Триумф Любви. 1456

Справа: Неизвестный североитальянский мастер. Триумф Любви. Конец XV в.

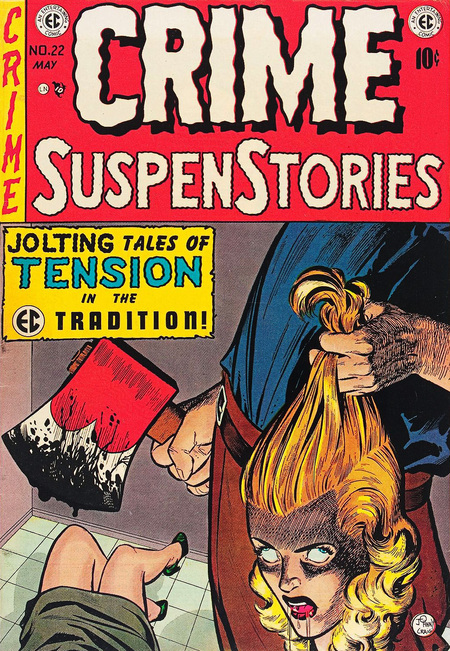

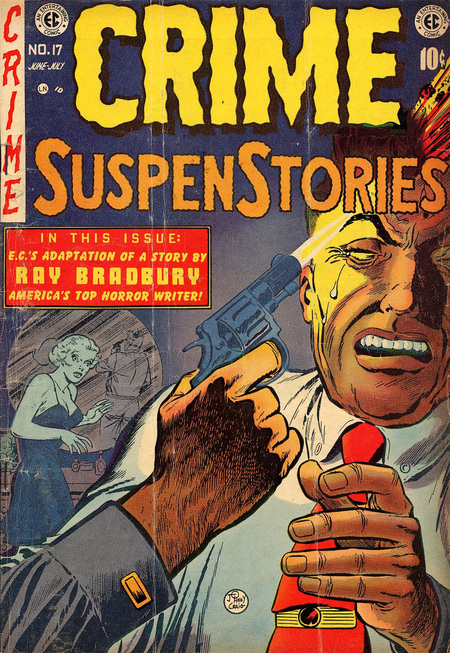

Василий Кистяковский в статье «EC Comics — издательство, которое чуть не покорило Америку» отмечает, что предметом исследования в работе выступают комиксы американского издательства EC Comics начала 1950-х годов, когда оно было в центре процесса обновления и трансформации местной индустрии. А объектом исследования станет уникальное для эпохи и индустрии сочетание нарративов, ориентированных на социальную и политическую критику существующих систем, с нарративами, строящимися на достаточно поверхностных эмоциональных и шоковых факторах. Лишь посмотрев на них в целом, мы сможем в полной мере оценить определяющие место и роль ЕС Comics в формировании системы американского комикса в целом. Также издательство практически не представлено в современной российской историографии, хотя в США за последние двадцать лет появилось сразу несколько важных работ, посвященных EC Comics, которые используются в данной статье.

Обложки Crime SuspenStories #22 (слева) и #17 (справа)

Обложка Mad Magazine #48

Юлия Лебедева статью «Второе измерение. Собрание современного искусства кардиохирурга Михаила Алшибая"посвящает выдающемуся коллекционеру неофициального советского и современного российского искусства, знаменитому кардиохирургу, руководителю отделения коронарной хирургии Научного центра сердечно-сосудистой хирургии им. А. Н. Бакулева, профессору Михаилу Алшибая и произведениям из его собрания. Приводятся детали биографии, история создания коллекции, ее пополнения и уникальных случаев обретения произведений, рассуждения героя статьи об искусстве, коллекционировании и жизни.

Слева: Гаяна Каждан. Автопортрет с гитарой. 1968

Справа: Андрей Демыкин. Ностальгия по детству. 1976

Также делается попытка анализа коллекции на материале, вошедшем в 2014 году в постоянную экспозицию музея «Другое искусство» в Российском государственном гуманитарном университете. Отобранные для экспонирования произведения представили коллекцию как единый организм, эта экспозиция — опыт рассмотрения истории отечественного искусства за последние 80 лет на примере работ, собранных частным лицом и во многом случайно. Записанные специально для статьи комментарии собирателя раскрывают тайны обретения произведений и «эксгумации», как он любит выражаться, забытых художников.

Квартира Михаила Алшибая. 2011. Фото — Юлия Лебедева

Мы очень надеемся, что нам удастся держать высокую планку «нескучной» науки, представить актуальные исследовательские грани искусства и дизайна, внести свой вклад в отечественную научную школу в области культурологии, искусствоведения и дизайна. Желаем всем увлекательного чтения и интеллектуального любопытства.

Увидеть полную версию журнала можно по этой ссылке.