Насекомые в манге: поэтика энтомологического образа глазами японцев

Как призрачна она, Бабочка на моей руке, Словно чья-то душа!

— Ёса Бусон (1716–1784 гг.), пер. Александр Белых.

Концепция

Рукотворные механизмы человеческого общества изменчивы, непостоянны, крайне неустойчивы и нестабильны, в то время, как первозданные флора и фауна, природный ландшафт — фундаментальные опоры, столпы, на которых держится физиология этого хрупкого мира, а живые существа — незаменимые спутники людей. Неудивительно, что насекомые — инсектные, или энтомологические, образы — прочно интегрировались в культурный код японцев.

В японской культуре, как и любой другой, культурный код становится неким символическим «каркасом» для древнейших архетипических представлений человека о картине мира. Особое место в этом мифологическом ландшафте, череде смыслов, преданий и верований занимают насекомые — неотъемлемая часть человеческого бытия. Сакральность природы и архаическое мировосприятие японского сознания, подчёркнутое социологом Кояма Ивао, формируют особое, пристальное отношение к окружающему миру: «Японец стремится видеть прекрасное в первую очередь даже не в человеческой жизни, а в природе»1.

1 Кояма И., цит. по: Гуревич Т. М., Изотова Н. Н. Энтомологический код японской культуры // Японские исследования, 2019. №. 1. с 75.

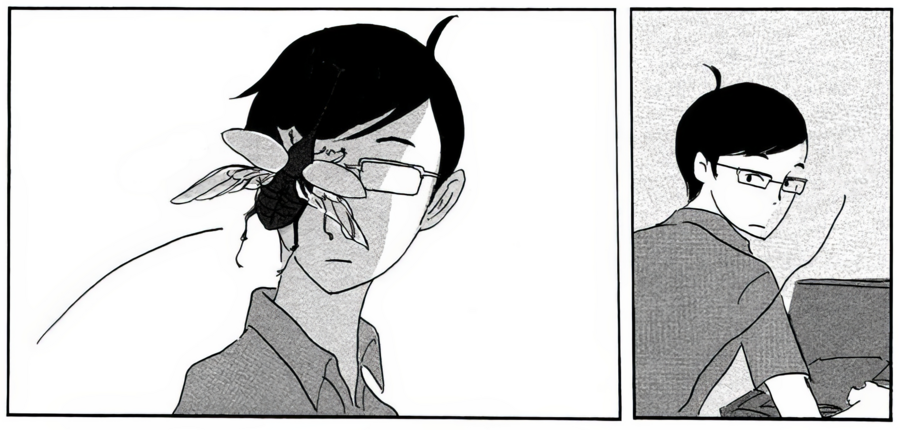

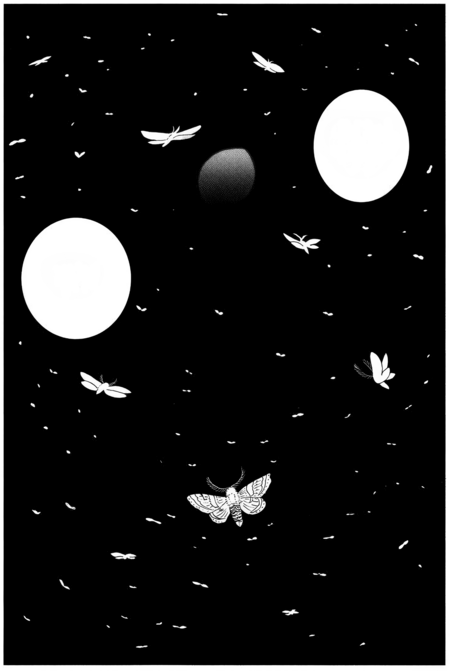

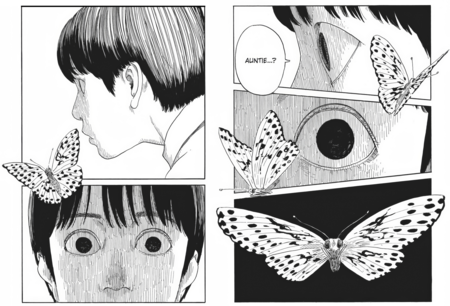

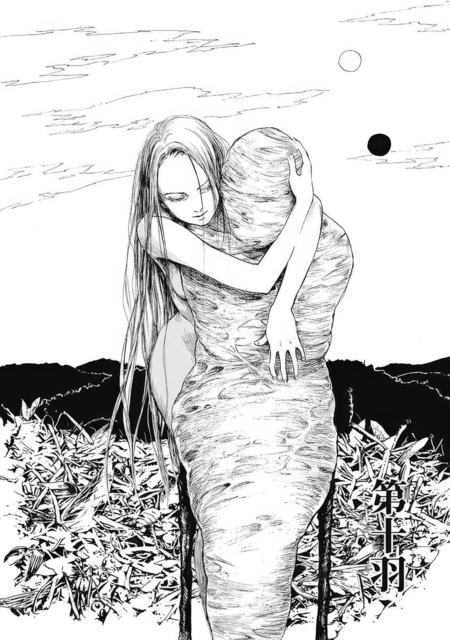

Харуко Итикава. Фрагмент из манги «Песни насекомых». 2009

Традиционно в фольклоре насекомые характеризуются бинарностью образа: одни ассоциируются с «верхними зонами космического пространства и мирового древа, символизируя божественный мир»2, другие — с нижним миром, силами зла и нечистоты, уподобляясь хтоническим животным.

Эта бинарность не только структурирует мифологическое знание, но и отражает глубинные культурные архетипы. Насекомые «верхней» категории воплощают пользу и радость, о них слагаются хвалебные, радостные песни, пословицы и поговорки, они функционируют как образы высокой эстетической модальности. В то же время «нижние» насекомые связаны с мотивами греха, сладострастия и кары, порочными и эротическими коннотациями. В мифах происхождение этих образов часто связано с наказанием за моральные проступки, что усиливает их символическую нагрузку.

Так, незатейливый на первый взгляд фольклорно-литературный энтомологический образ на самом деле не такой простой и предсказуемый, как может показаться. Наоборот, насекомое как символ и мифологема глубоко пустило корни в японской культуре и даже дало побеги — образ мимикрировал, приспособился, адаптировался и стремительно вышел за рамки фольклора — «реинкарнировал» в других видах искусств, например, в манге.

2 Котовчихина Н. Д. Насекомое как образ, символ, мифологема в русской литературе: системно-целостный подход // Мир науки, культуры, образования, 2019. №. 2. (75). с. 535-536.

В японских комиксах мифологеме насекомого отводится заметная роль в системе художественных образов. Смысловая дифференциация энтомологических сюжетов в манге раскрывается как комплексные культурные и этические символы, отражающие архетипические представления о добре и зле, чистоте и нечистоте, свете и тени.

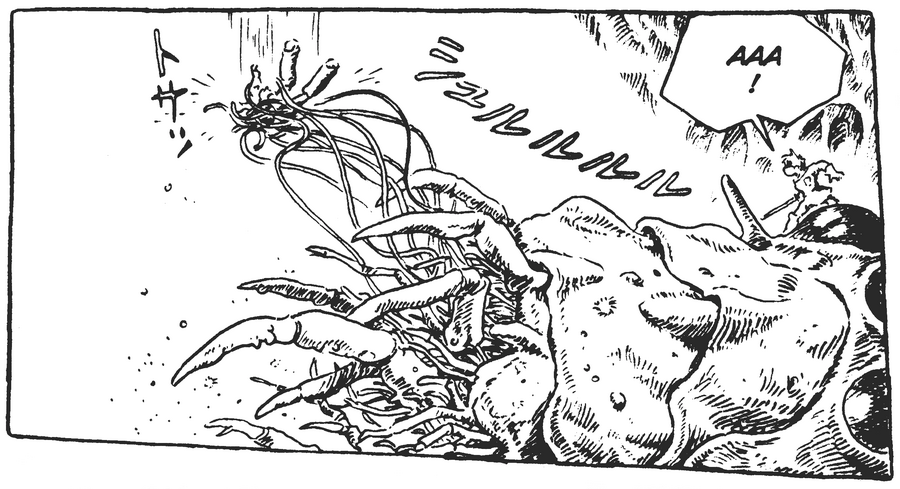

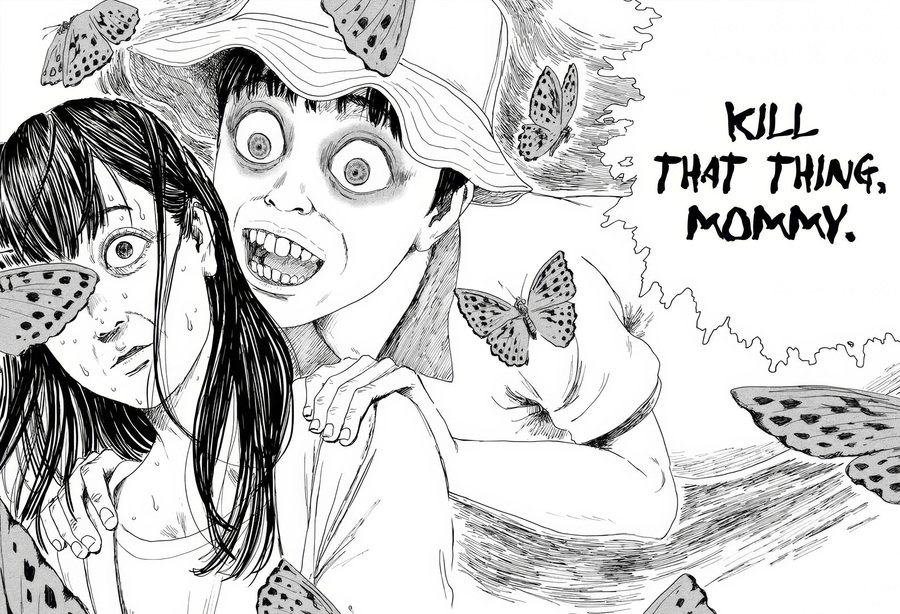

Суэхиро Маруо. Фрагмент из манги «Смеющийся вампир». 1998

Эксплицированные в пестрых сюжетах насекомые в японском культурном коде выступают не просто как биологические существа, но и как полифонические знаки, через которые транслируются фундаментальные мифологические и эстетические смыслы, предоставляя множество индивидуальных мифосистем и формируя глубокий пласт сознания — уникальную эстетику метафизического мировосприятия и художественного воображения японцев.

Таким образом, мной выдвигается гипотеза: в манге образ насекомого функционирует как «многоголосый» символ, основанный на глубинной бинарной оппозиции «высокого» и «низкого», где «высокие» инсектные архетипы воплощают сакральные, божественные начала, а «низшие» выступают репрезентацией хтонических, порочных и трансгрессивных сил. Эта дихотомия становится структурным принципом визуально-нарративного конструирования, через который транслируются фундаментальные культурные мифы и эстетические парадигмы традиционного японского сознания, метафизическое восприятие мира.

Инио Асано. «Голограф на Радужном поле». 2003

В ходе исследования предлагается порядок рубрикации, определяющий перспективу анализа специфики репрезентации образа насекомого как нарративной и визуальной доминанты в контексте манги разных жанров. Понятие сущности энтомологических символов и мифологем последовательно раскрывается благодаря контрасту амбивалентных, бинарных и противоположных примеров из нескольких произведений. Такой подход позволяет последовательно описать многоаспектность и многогранность темы с разных перспектив. В рамках каждой рубрики произведения даются таксонометрическими рядами без привязки к конкретному временному периоду.

Отбор визуального материала подчиняется тому же правилу — важен не столько хронологический порядок, сколько последовательное изложение и поиск всех идейных, смысловых и визуальных доминант, сопряженных с мотивом или самостоятельным образом насекомого в японских комиксах — манге.

Текстовые источники — документы, статьи и книги, — к которым я апеллирую в этой работе и которыми подтверждаю те или иные выводы, представляют собой эмпирические исследования о феномене инсектного, или энтомологического, образа (как в «вакууме», так и в контексте литературы и японского культурного кода).

[1] Диалектика «возвышенного» в образе насекомого

— анализ символики насекомых как медиаторов между мирами, исследование тем идентичности, метаморфозы и гармонии человека с природой

Неслучайно в мировой культуре инсектные образы наделяются положительными качествами и добродетелями. Многие виды насекомых олицетворяют трудолюбие, усердие и порядок, а их символическая роль как проводников между мирами напоминает о неразрывной связи человека с природой и космосом. В японской культуре «возвышенные» инсектные архетипы — это не просто конкретные существа, а символы чистоты, красоты и духовного возрождения, вплетенные в метафизическую канву мифов и эстетики. Манга, как современный мифотворческий язык, оживляет эти образы на уровне пересечения нарративного и визуального начал.

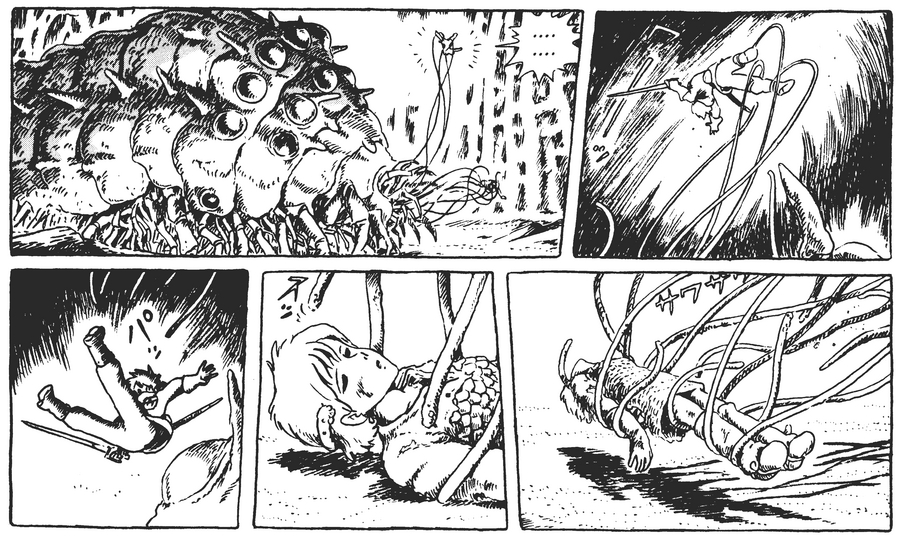

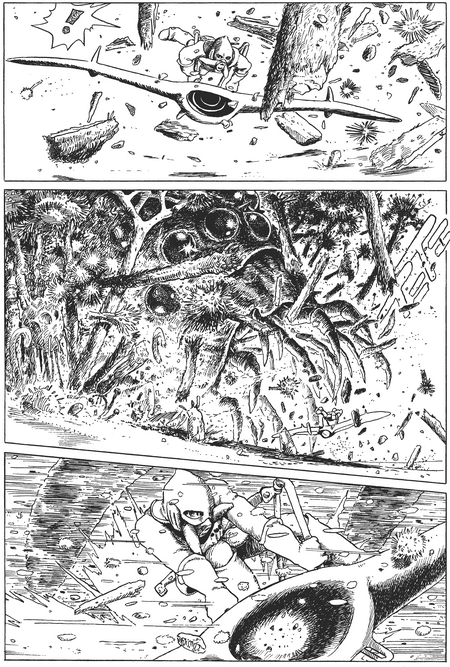

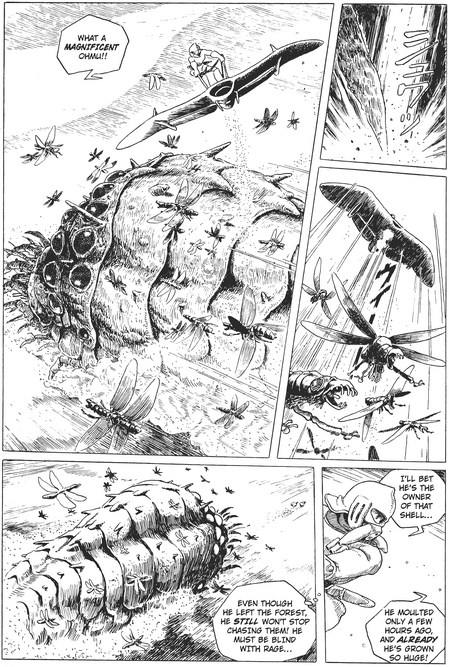

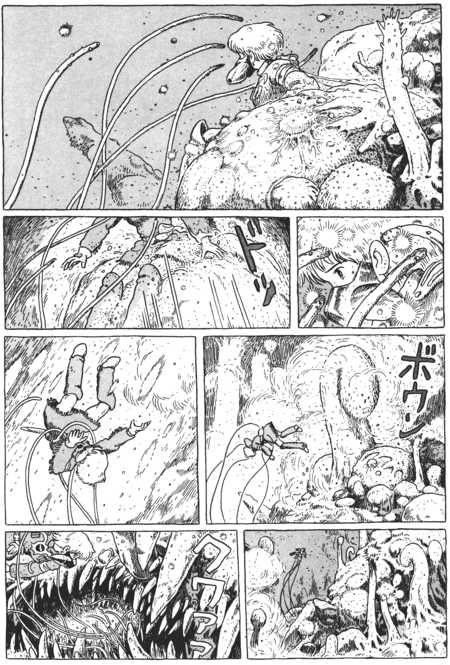

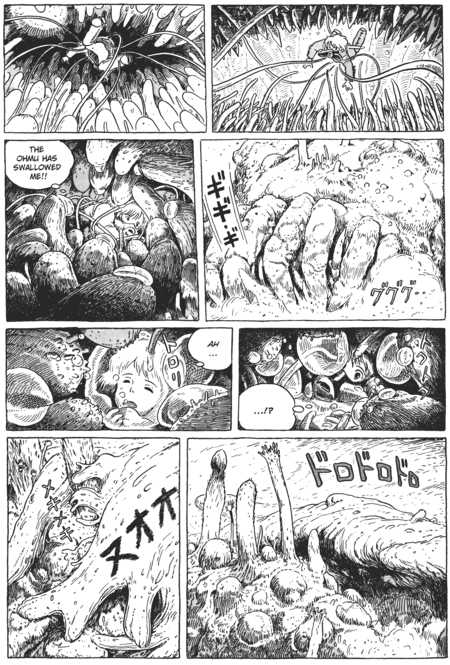

Например, в манге «Навсикая из Долины ветров» [яп. 風の谷のナウシカ] Хаяо Миядзаки инсектный образ занимает центральное место и наполнен многослойной символикой. В постапокалиптическом мире, захваченном жуками-монстрами и ядовитой плесенью, где люди враждуют друг с другом и самой природой — Лесом, Навсикая проникается сочувствием к врагу, насекомым Ому. Их внешний вид причудлив: 30 метров в длину, маленькие ножки, множество красных кровожадных глаз, дизайн которых позаимствован у цикад (символа перерождения, обновления и надежды в японской культуре). Название «Ому», в свою очередь, может происходить от японского o-mushi [яп. 王蟲] — «король насекомых» — или от созвучия со словом «червь», «worm» [яп. ワーム], что также отражено во внешнем виде монстра.

Насекомые вида «королевские Янмы» // Хаяо Миядзаки. Фрагмент из манги «Навсикая из Долины ветров». 1982

Профессор истории науки и литературы Памела Госсин в своей статье подчёркивает, что Миядзаки не демонизирует и не использует насекомых просто как врагов, не редуцирует их роль до примитивных антагонистов или угрозы человечеству. Гигантские насекомые Ому и другие обитатели Леса — это не чудовища, а важнейшие элементы сложной экосистемы, существующей в хрупком равновесии с людьми: «…she empathetically includes the well-being of the world of insects and natural processes themselves as equally important and relevant variables» (…она [Навсикая] с сочувствием относится к благополучию мира насекомых и к самим природным процессам как к не менее важным и значимым переменным)3. Насекомые в манге воплощают идею взаимосвязи всего живого: их существование неотделимо от баланса природы, а их действия часто направлены на защиту окружающей среды от разрушительного вмешательства человека.

В японской традиции насекомые часто ассоциируются с душами, переходом между мирами, а также с цикличностью жизни и смерти4. В манге Миядзаки эти смыслы усиливаются. Ому и другие насекомые — хранители и стражи природы, реагирующие на дисбаланс и агрессию человека. Их коллективное поведение и реакция на угрозу иллюстрируют идею коллективной памяти, взаимопомощи и жертвенности ради сохранения целого. Кроме того, через образы насекомых раскрывается тема скромности и уважения к «иному», к не-человеческому миру.

3 Gossin P. Animated Nature: Aesthetics, Ethics, and Empathy in Miyazaki Hayao’s Ecophilosophy // Mechademia: Second Arc, 2015. Т. 10. с. 209-234. 4 Гуревич Т. М., Изотова Н. Н. Энтомологический код японской культуры // Японские исследования, 2019. №. 1. с. 73-93.

Насекомые вида «Ому» // Хаяо Миядзаки. «Навсикая из Долины ветров». 1982

«Красные» глаза Ому // Хаяо Миядзаки. Фрагмент из манги «Навсикая из Долины ветров». 1982

Миядзаки интегрирует энтомологические образы в нарратив, чтобы поставить вопросы о границах человеческого, о необходимости смирения, о том, что человек — лишь часть большого, сложного мира. Насекомые в манге «Навсикая из Долины ветров» — это не просто фон, а активные участники драмы. Образ Ому выступает как зеркало человеческих дилемм — ответственности, устойчивости и эмпатии.

1-6. Насекомые вида «Ому» // Хаяо Миядзаки. Фрагменты из манги «Навсикая из Долины ветров». 1982

Через насекомых Ому раскрывается и мотив воскресения, перерождения. Несмотря на то, что для образа червеподобного существа такой сюжет не архетипичен, Миядзаки мастерски трансформирует его, придавая Ому символическую функцию хранителя циклов жизни и смерти. Эти гигантские существа выступают не только как воплощение природной силы, но и как метафорические посредники между мирами — они олицетворяют процесс очищения и возрождения, необходимый для восстановления гармонии в разрушенном мире. Мангака раскрывает тему воскресения через метафору кокона-оболочки Ому, в который попадает Навсикая и благодаря «сыворотке» которого ей удается выжить и «переродиться». Подобное «слияние» героини с насекомым особенно знаменательно в контексте трансцендентной природы мира насекомых, где границы между человеческим и нечеловеческим, жизнью и смертью стираются, превращая людей и природу в нечто «единое».

Так, вопреки зловещей наружности, насекомые-мутанты выступают как хранители природного баланса и символы возрождения, демонстрируя глубокую связь с циклом жизни и смерти. Через образы Ому Хаяо Миядзаки не только переосмысляет привычные для японской культуры инсектные архетипы, но и задаёт вопросы о границах человеческого и нечеловеческого, возможности этического сосуществования и необходимости уважения к другим формам жизни, столь отличным от человеческой.

Хаяо Миядзаки. «Навсикая из Долины ветров». 1982

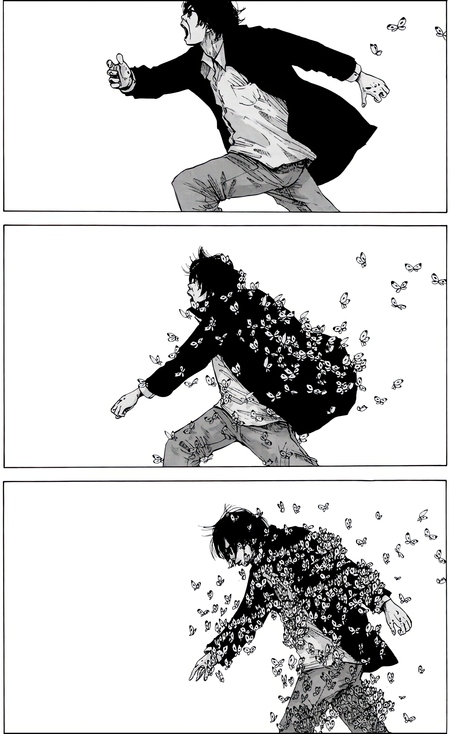

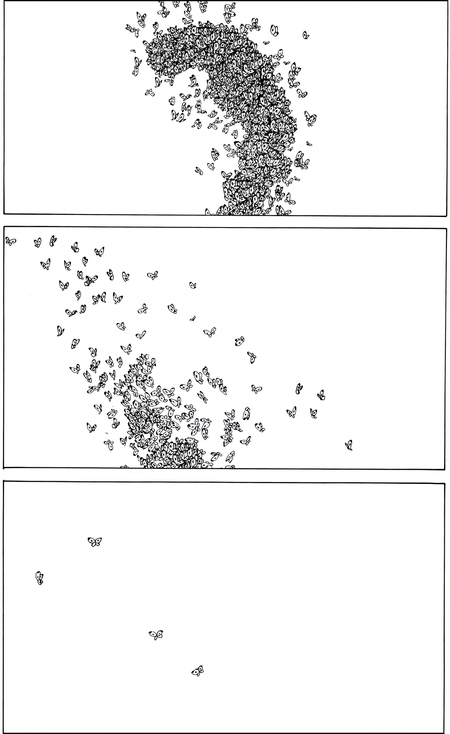

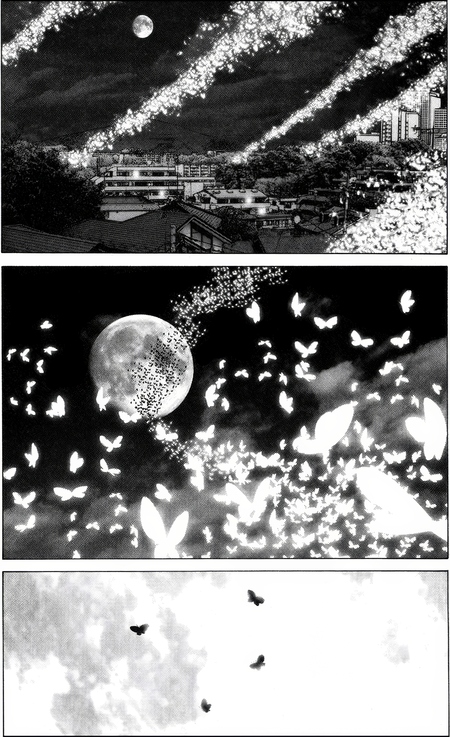

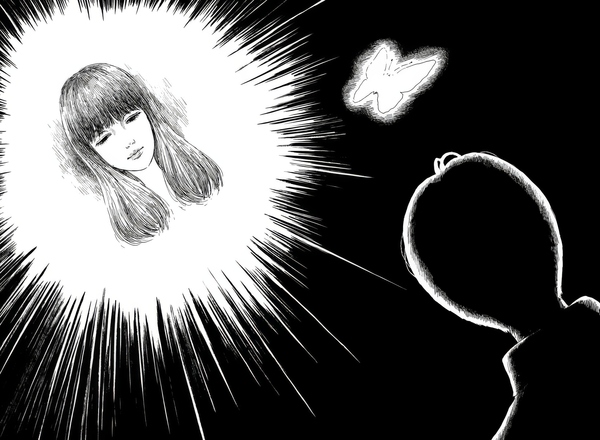

Мотив воскрешения раскрытый через инсектный символ присутствует и в другом произведении. Так, в «Голографе на Радужном поле» [яп. 虹ケ原ホログラフ] мангаки Инио Асано ключевым энтомологическим образом становится бабочка.

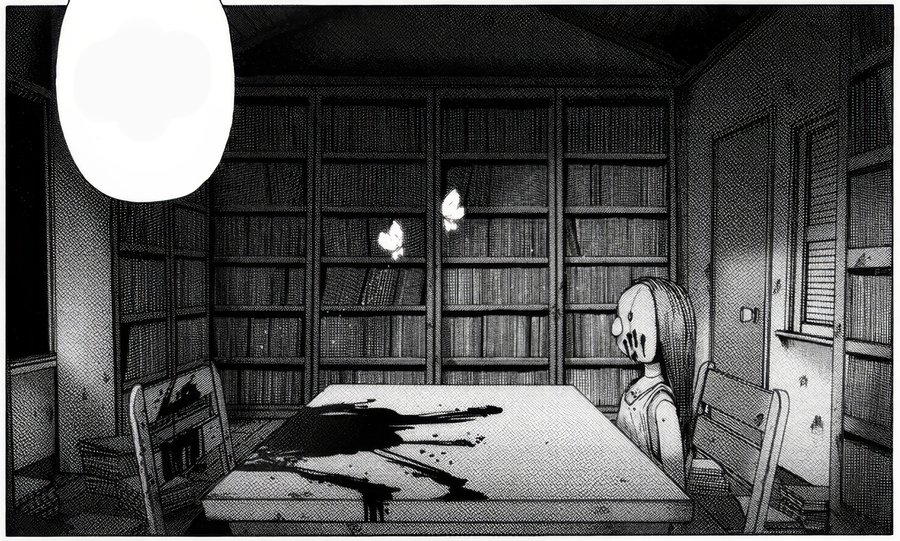

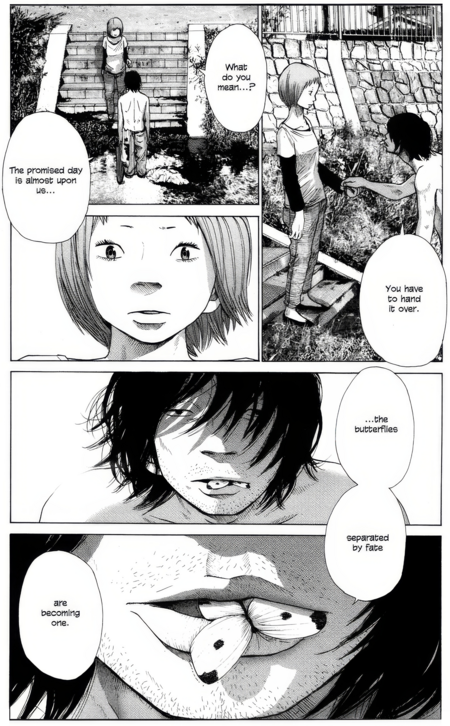

Само произведение представляет собой сложное многослойное повествование, построенное на принципах нелинейного нарратива и психологического хоррора, где попеременно пересекаются временные пласты, где хронос и топос — трансцендентные, подвижные понятия. В центре сюжета — история Ариэ Кимуры, рассказывающей своим одноклассникам мрачную сказку о девушке, которую Бог послал предупредить деревню о страшном чудовище, обитающем в туннеле, — предвестнике Конца Света. Чтобы умилостивить монстра, дети «приносят в жертву» девочку, и, как и в выдуманной Ариэ сказке, этот цикл повторяется снова и снова, символизируя вечное возвращение травмы и насилия.

В своей монографии Елена Сычева пишет о том, что «…в древности бабочки в Японии не просто ассоциировались с душами умерших, — они воспринимались как таковые»5. В манге «Голограф на Радужном поле» Инио Асано также наделяет образ бабочки архетипической ролью посредника между жизнью и смертью. На протяжении всего повествования порхающая бабочка преследует всех героев, которые как-то связаны с Кимурой Ариэ, символизируя подавленные травмы, невысказанные обиды или глубокую вину.

5 Сычёва Е. С. «Символизм традиционной культуры Японии в аниме и манге: снег, цветы, светлячки». М.: МГИМО-Университет, 2020.

Инио Асано. Фрагменты из манги «Голограф на Радужном поле». 2003

Инио Асано. «Голограф на Радужном поле». 2003

Символика бабочки в манге многозначна и включает в себя мотивы трансформации, эфемерности и бренности бытия. Бабочка становится метафорой цикличности времени и повторяющейся травмы, которая преследует персонажей, а её появление часто сигнализирует о приближении катастрофы или грядущего «апокалипсиса».

Кроме того, символ бабочки становится визуальным маркером во множестве проявлений. Помимо обычного роя бабочек, парящего по городу, присутствуют и другие способы показать этот образ — через художественные детали. Например, символ бабочки в качестве кулона проделывает путешествие от Ариэ до Сузуки — так пара крыльев, половинки — близнецы — воссоединяются.

В другом эпизоде отец Ариэ Кимуры складывает оригами, визуально напоминающее журавля или традиционные фигуры бабочек матё: [яп. 女蝶] и отё: [яп. 男蝶]. Оригами в произведении можно рассматривать как символ попытки упорядочить хаос внутреннего мира, зафиксировать и сохранить фрагменты прошлого, которые иначе ускользают из сознания. Подобно тому, как из простого листа бумаги складывается сложная форма, персонажи пытаются собрать воедино разрозненные воспоминания и понять причины своих травм или ошибок. Кроме того, бабочка может служить символом эфемерности человеческой жизни, что отсылает читателя к Ариэ Кимуре, которая непробудно «спит» последние десятилетие, будто находясь на границе жизни и смерти, настоящего и фальшивого. Бабочка приобретает новое значение — иллюзии и переходного состояния между реальностью и сном, что напрямую резонирует с нелинейным, сновидческим повествованием манги, где границы между настоящим, прошлым и фантазией размыты, а бабочки становятся индикаторами «нереальности» происходящего.

1-3. Светящиеся бабочки // Инио Асано. Фрагменты из манги «Голограф на Радужном поле». 2003

Инио Асано. «Голограф на Радужном поле». 2003

В визуальном и нарративном плане бабочки создают атмосферу тревоги и мистики: их светящееся присутствие контрастирует с мрачными событиями, подчёркивая амбивалентность красоты и ужаса, жизни и смерти

Таким образом, в манге «Голограф на Радужном поле» бабочки функционируют как архетипические носители духовного и психологического перехода, их появление сигнализирует о размывании границ между реальностью и сновидением, а также о неизбежности моральной расплаты. Вместе с тем, этот символ несёт в себе надежду на трансформации и экзистенциальное возрождение, придавая повествованию философскую глубину и открывая пространство для интерпретации возможности исцеления и преодоления травмы. Однако мотив метаморфозы, воскрешения в «Голографе на Радужном поле» приобретает мрачный оттенок — трансформация здесь не только духовная, но и болезненная, отражающая циклы насилия и страдания, которые повторяются и накапливаются в психике персонажей.

Инио Асано. «Голограф на Радужном поле». 2003

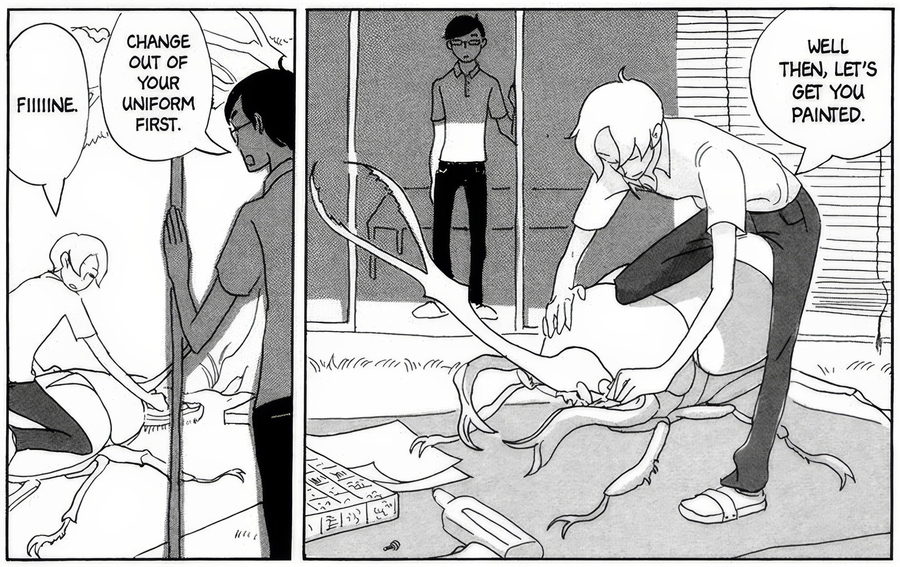

Менее патетический окрас у энтомологического образа представлен в дебютной манге Харуко Итикавы «Песни насекомых» [яп. 虫と歌]. В сборнике небольших историй, куда входит и одноимённый сюжет, насекомые становятся не просто частью антуража, но и активными участниками повествования, влияющими на внутренний мир и судьбы персонажей.

В главе «Небесная фиалка» образу насекомого отведено немного времени — всего одна страница. Однако именно в этой лаконичной сцене концентрируется глубокий символизм, который резонирует с основными темами всего произведения.

В одном из эпизодов совместного времяпрепровождения Сумирэ [яп. すみれ — «фиалка»] и Оовы, главный герой спрашивает, откуда доносится загадочный гул. Оказывается, что этот шум издают мотыльки трепетом своих крыльев. Здесь мотыльки — не просто фоновый звук, а настоящая пульсация природы, всего живого в ней. Это некий экзистенциальный маркер присутствия жизни даже в моменты неопределённости, тревоги и уязвимости. Инсектный символ служит напоминанием о том, что жизнь продолжается, несмотря на катастрофы и перемены, а человек всегда окружён множеством иных форм бытия, с которыми он связан невидимыми нитями.

1. Рой мотыльков / 2. Сумирэ в своем первозданном, природном обличии «молнии» // Харуко Итикава. «Песни насекомых». 2009

Кроме того, Сумирэ, как олицетворение молнии и грозы (но «собранный» из обломков разбившегося самолёта), органично вписывается в этот энтомологический ансамбль. Молния здесь воспринимается не как противопоставление природе, а как её проявление и мощная ипостась, символизирующая энергию и трансформацию. Мотыльки, известные своей тягой к свету, часто ассоциируются с электрическими лампами — этот мотив усиливает идею симбиоза природного и искусственного, органического и техногенного начал, подчёркивая взаимопроникновение стихий и форм бытия.

Харуко Итикава. Фрагменты из манги «Песни насекомых». 2009

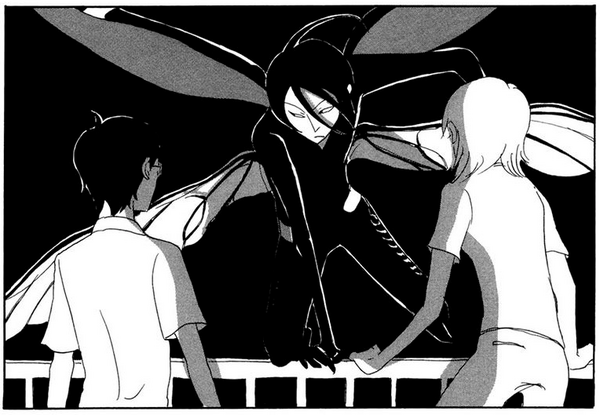

В одноименной главе «Песни насекомых» в центре сюжета — старший брат семьи по имени Ко — биоинженер-энтомолог, проектирующий жуков и других насекомых. Однако идиллия тихих дней быстро заканчивается, как только в их жизнь врывается загадочное существо — антропоморфное насекомое, неудачный эксперимент старшего брата, некогда похороненный на дне моря.

Особое внимание уделяется отношениям между людьми и насекомыми, которые нередко приобретают черты симбиоза, а иногда — аллегории внутренней изоляции, инаковости и поиска взаимопонимания. Например, персонаж Сиро [яп. 白 — «белый»], который выглядит как человек, но на самом деле является жуком, вступает в эмоциональную связь с Утой [яп. 歌 — «песня»] — этот мотив подчёркивает размытость границ между человеческим и нечеловеческим, привычным и чуждым. Однако история принимает иной оборот, когда Ута узнает, что он, как и его сестра, — прототипы*, подобные Сиро, только более развитые: Ута — кузнечик, Хина — богомол, и их «срок жизни» близится к концу. Тем не менее, Ута принимает эту информацию смиренно, не сожалея ни о чем: он готов проследовать за Сиро в свой последний путь.

* это может показаться неудивительным, ведь авторское видение и художественный метод Харуко Итикавы сводятся к уникальным стилистическим решениям — герои (даже в своем «человеческом» обличии) напоминают насекомых своим худощавым телосложением, длинными конечностями, уточненными чертами и позами.

Сиро, антропоморфное насекомое, результат неудачного опыта // Харуко Итикава. Фрагменты из манги «Песни насекомых». 2009

Путешествие жука-рогача в трех актах // Харуко Итикава. Фрагменты из манги «Песни насекомых». 2009

Несмотря на грустный финал и ощущение утраты, история звучит жизнеутверждающе, дарит надежду на очередную «метаморфозу» или перерождение.

Темы, связанные с образом насекомого, в манге Итикавы часто сопряжены с буддийскими мотивами: идея непостоянства, перерождения, поиска смысла жизни и принятия смерти как естественной части бытия. Даже самые грустные истории, связанные с насекомыми, в итоге несут надежду и возможность внутренней трансформации, что сближает их с классическим японским восприятием mushi [яп. 虫 или 蟲] как существ, обладающих особой духовной и символической силой6.

Таким образом, манга Харуко Итикавы использует образ насекомых как важный символ, отражающий внутренний мир героев и философские темы произведения. Даже небольшое появление мотыльков в главе «Небесная фиалка» подчёркивает непрерывность жизни и связь всех живых существ. История биоинженера Ко и антропоморфного насекомого Сиро исследует отношения между людьми и «иными», показывая стремление к взаимопониманию и преодолению одиночества. Судьба Уты и Хины, как существ с ограниченным временем жизни, выступает репрезентацией буддийских представлений о переменчивости и принятии неизбежного конца. Несмотря на печальные моменты, манга несёт послание надежды и возможности внутреннего обновления.

6 Laurent E. Definition and cultural representation of the category mushi in Japanese culture // Society & Animals, 1995. Т. 3. №. 1. с. 61-77.

Харуко Итикава. Фрагмент из манги «В 25-м часу отпуска». 2011

Подводя итоги первой главы, важно отметить: в манге Хаяо Миядзаки «Навсикая из Долины ветров» гигантские Ому — не просто враги, а хранители природного баланса и символы циклов жизни и смерти, подчёркивающие взаимозависимость живых существ и этическое отношение к «иному». В «Голографе на Радужном поле» Инио Асано бабочка выступает архетипическим посредником между жизнью и смертью, символизируя цикличность времени, травму и исцеление; её появление подчёркивает размытость границ между реальностью и сном. Дебютная манга Харуко Итикавы «Песни насекомых» предлагает более сдержанный, но не менее глубокий взгляд: насекомые здесь — активные участники сюжета, символизирующие метаморфозу, взаимосвязь жизни и принятие неизбежного, с буддийским акцентом на непостоянство и перерождение.

Таким образом, инсектные образы в манге объединяют природные, культурные и экзистенциальные смысловые пласты, позволяя авторам исследовать идентичность, трансформацию и гармонию человека с миром.

[2] «Низменная», хтоническая сущность образа насекомого

— исследование инсектных символов как воплощения деструктивных, порочных и потусторонних начал, анализ их роли в раскрытии тем морального падения, внутренней борьбы и психологической травмы

В противоположность «возвышенным» инсектным символам, в манге насекомые также ассоциируются с «низшими», поту- и посюсторонними силами — порочными, трансгрессивными и даже зловещими началами. Образы таких насекомых связаны с темами греха, наказания и морального падения. В манге эти «низменные» инсектные образы становятся символами внутренней борьбы, грани между светом и тьмой, чистотой и пороком. Они вызывают одновременно отвращение и притяжение, раскрывая глубины человеческой души, где переплетаются страх и страсть, наказание и искупление.

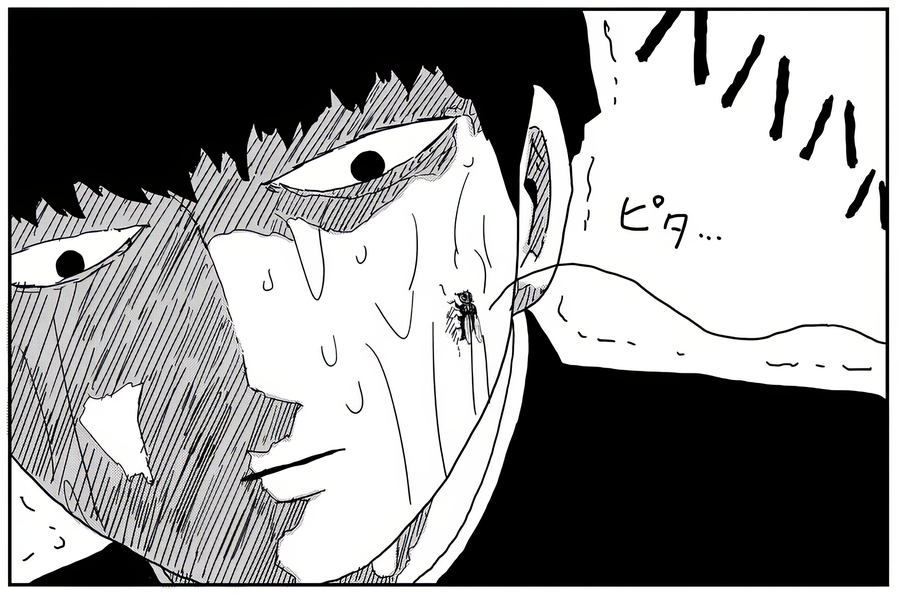

В манге «Кровавый след» [яп. 血の轍] Осими Сюдзо ключевыми энтомологическими образами становятся бабочка и муха. По сюжету, Сэйити всё чаще замечает за матерью аномальное и тревожное поведение, а его воспоминания о событии, произошедшем много лет назад, приобретают всё более отчётливую и навязчивую форму. Это событие вскрывается в ходе повествования, тесно переплетаясь с ужасным деянием, которое мать Осабэ совершила в тот самый момент прямо на его глазах, на обрыве скалы…

Бабочка в контексте «Кровавого следа» интерпретируется как символ хрупкости, перемен и амбивалентности. Она ассоциируется с моментами перехода, внутренней трансформации героя, а также с темой скрытой опасности под маской красоты и невинности — мотив, который проходит через всю мангу в образе матери Сэйити — Сокаку, — чья забота и гиперопека оказывается зловещей и разрушительной. Бабочка становится символом зыбкости границ между нормальностью и безумием, между любовью и насилием. Здесь семантика инсектного символизма претерпевает значительную трансформацию, отходя от традиционных фольклорных значений и приобретая черты сакрализации обыденного и низменного. Так, бабочка, считавшаяся вестником благополучия, обретает мрачный, пугающий смысл, отсылает к травме, а муха, изначально воспринимаемая как повседневный спутник человеческой жизни, становится символом, который парадоксальным образом обретает новые, глубокие и многозначные смыслы.

Муха ассоциируется в манге с разложением, навязчивостью и ощущением чего-то зловонного, присутствующего в привычном мире. Её появление подчеркивает моменты психологического распада, тревоги и внутренней нечистоты, являясь маркером скрытого зла и нарушения гармонии. Муха как бы «сигналит» о присутствии чего-то гнилого в отношениях между героями и в их сознании.

Осими Сюдзо. Фрагменты из манги «Кровавый след». 2017

Мухи в воспоминаниях Сэйити связаны с образом мёртвого кота. По ходу рефлексии и переосмысления фигуры матери в жизни мальчика в его сознании явственнее всплывают события того дня, когда Сокаку попыталась убить сына. Впоследствии Сэйити проецирует образ бездыханного тела кота на самого себя — он и есть тот кот, жестоко убитый, чья воля и личность были подавлены и разрушены матерью. Мальчик стал гнилым и разложившимся ходячим трупом человека — результатом воспитания и отношения к нему Сокаку.

Бабочки же становятся визуальным свидетельством и напоминанием о том дне, когда мать Сэйити столкнула его друга с обрыва. Этот символ пробуждает в воспаленном сознании мальчика пугающие, дикие образы.

Осими Сюдзо. «Кровавый след». 2017

Осими Сюдзо. «Кровавый след». 2017

1-4. // Осими Сюдзо. «Кровавый след». 2017

Осими Сюдзо. «Кровавый след». 2017

Таким образом, в манге «Кровавый след» инсектная символика выступает многогранным инструментом, через который раскрываются темы внутренней борьбы, морального падения и психологической травмы. Образы бабочки и мухи играют ключевую роль в визуализации амбивалентности человеческой природы: бабочка символизирует хрупкость, перемены и опасность, скрытую под маской невинности, тогда как муха ассоциируется с разложением, внутренним разладом и зловещим присутствием. Такая трансформация традиционных инсектных образов — от фольклорных знаков к сакрализации низменного — усиливает драматизм повествования и подчёркивает конфликт между светом и тьмой, любовью и насилием. Через символику насекомых манга глубоко исследует разрушительное влияние токсичных отношений и травматического опыта на личность, демонстрируя, как внутренние демоны и подавленные эмоции могут обрести плоть в виде пугающих метафор и визуальных образов.

Масая Хокадзоно и Ю Сатоми. Фрагмент из манги «Принцесса-насекомое». 2013

Масая Хокадзоно и Ю Сатоми. Фрагмент из манги «Принцесса-насекомое». 2013

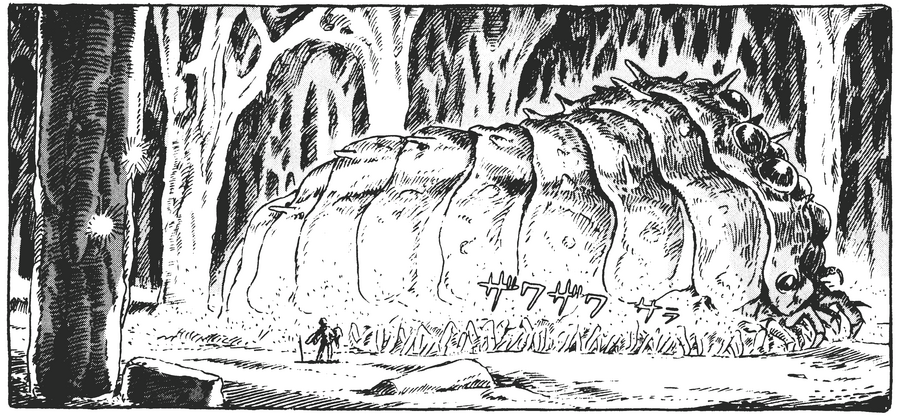

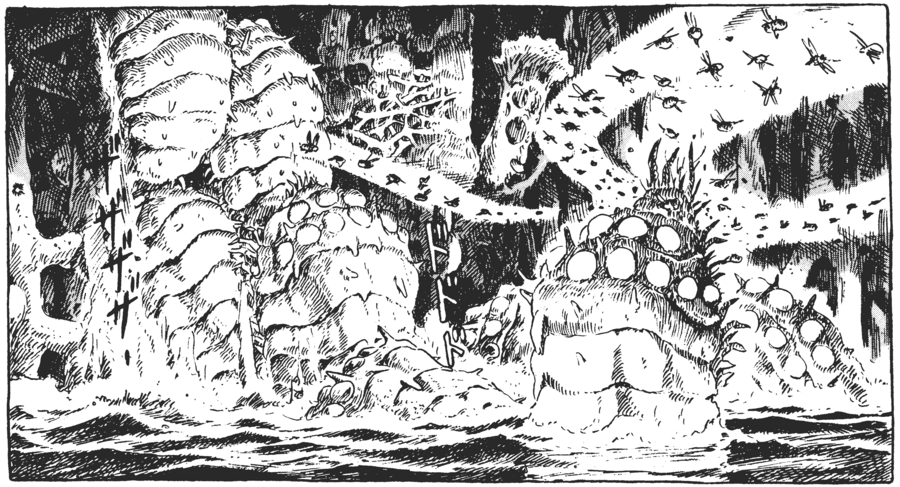

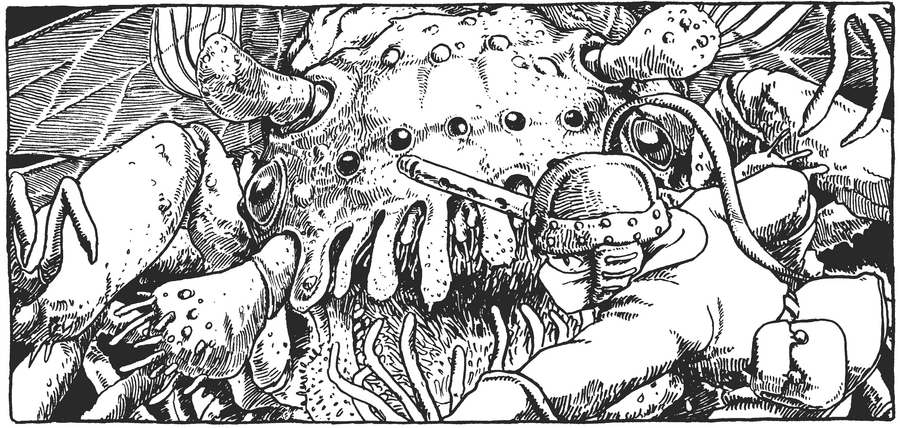

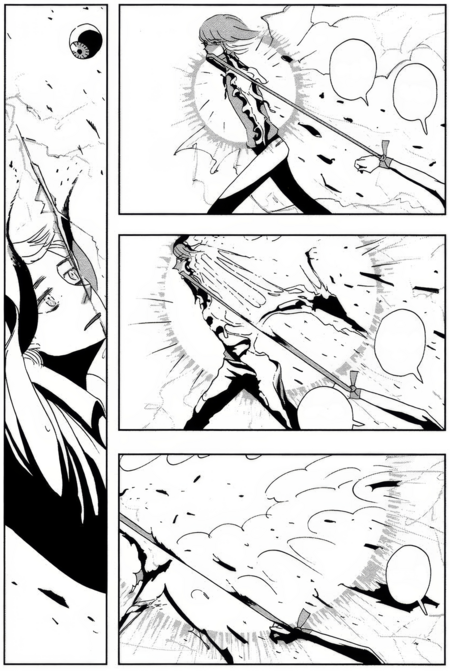

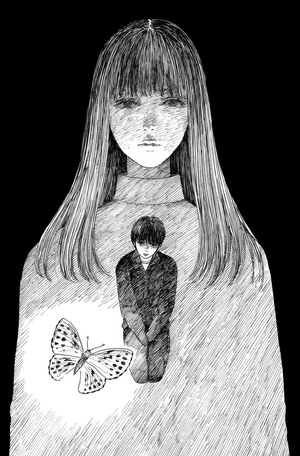

Хоррор-манга «Принцесса-насекомое» [яп. 虫姬] сценариста Масаи Хокадзоно и художника Ю Сатоми объединяет различные энтомологические образы, которые становятся центральным элементом, формирующим как визуальную эстетику, так и нарративную основу произведения.

Главный герой, школьник Рёити Такасаго, сталкивается с таинственной девушкой, которая каждую ночь является ему в кошмарах и способна управлять насекомыми, вызывая их агрессию против людей. По мере развития сюжета раскрываются мрачные тайны, связанные с сущностью незнакомки и надвигающейся катастрофой, в которой человеческое общество оказывается бессильным перед натиском исполинского роя насекомых.

Так, «насекомое» как образ предстает в манге в двух связанных и взаимодополняющих воплощениях — неконтролируемого бушующего роя и загадочной девушки по имени Мунакато Кикуко. Образ инсектного роя в манге функционирует в ключе экзистенциальной тревоги и постгуманистской критики антропоцентризма, где человек лишён традиционного статуса субъекта и оказывается подчинённым более древним и адаптивным формам бытия. Визуальная символика манги насыщена элементами, которые можно интерпретировать через призму теории абсурда. Например, мотив множества глаз как знака всевидящего контроля перекликается с концепциями паноптизма и социальной коллективной дисциплины, выявляя механизмы подавления индивидуальности и приватности.

«Это [глаза насекомых] что-то похуже равнодушия. Это глубокое мертвое пространство, где нет ни взаимности, ни чувства сродства…»7 — писал антрополог Хью Раффлз в своей книге, частично посвящённой страху перед насекомыми.

7 Раффлз Х., цит. по: Костецкий С. Неуловимая насекомость: гимн непознаваемому. Рецензия на книгу: Раффлз Х. «Инсектопедия». М.: Ад Маргинем, 2019.

Рой насекомых // Масая Хокадзоно и Ю Сатоми. «Принцесса-насекомое». 2013

Масая Хокадзоно и Ю Сатоми. «Принцесса-насекомое». 2013

Особое значение в манге имеет образ роя — единой, коллективной и неведомой силы, объединяющей множество насекомых в одно целое. Примечательно, что отдельные виды насекомых пусть и фигурируют в манге, гораздо знаменательнее в контексте идеи произведения образ роя. Этот рой символизирует не только социальный организм, но и архетипическую структуру коллективного бессознательного, где индивидуальность растворяется в безличном, но мощном потоке энергии. Рой выступает как воплощение природного порядка и хаоса одновременно, подчёркивая тему подавления личности и подчинения более масштабным, стихийным процессам. В совокупности эти элементы инсектной символики создают многослойный образ, в котором насекомые становятся метафорой трансформации, угрозы и коллективной силы, пронизывающей весь мир манги.

Образ роя визуально представлен через плотные, динамичные скопления насекомых, которые буквально заполняют фреймы, создавая ощущение неукротимой, всепоглощающей массы. Насекомые изображаются как живые, постоянно движущиеся и изменяющиеся формы, часто с множеством мелькающих глаз и переплетённых тел. Художественные приёмы Ю Сатоми включают использование контрастных теней, детализированных текстур в сочетании с небрежными частыми линями, подчёркивающих как хаотичность, так и организованность роя — он одновременно кажется и природным явлением, и зловещим, пришедшим извне механизмом.

Коллаж с разными насекомыми, которые встречаются в манге // Масая Хокадзоно и Ю Сатоми. «Принцесса-насекомое». 2013

Мотив метаморфозы в манге раскрывается через трансформацию главной героини, Мунакато Кикуко, чье превращение из человеческого образа в чудовищного монстра отсылает к жизненному циклу насекомых с их стадиями личинки — куколки — имаго.

Этот процесс не только визуально подчёркнут художественными деталями, такими как коконы, появление усиков, но и символически выражает утрату человеческой идентичности и погружение в иную, более первичную и пугающую форму бытия. Особое значение в этом контексте приобретает мотив переодевания, когерентный мотиву метаморфозы: по мере того как Кикуко становится всё более дикой и насекомоподобной, её одежда постепенно исчезает, что визуально подчёркивает процесс очищения от человеческих оболочек и перехода в новую форму существования. Такая динамика раздевания выступает не просто как эстетический приём, а как символический акт — снятие масок и слоёв, скрывающих истинную сущность.

Сравнение: Кикуко в начале истории и в конце // Масая Хокадзоно и Ю Сатоми. «Принцесса-насекомое». 2013

Таким образом, хоррор-манга «Принцесса-насекомое» представляет собой сложное художественное полотно, в котором энтомологические образы выступают не просто декоративным элементом, а ключевым символическим ресурсом, формирующим как визуальный ряд, так и смысловую структуру повествования.

Через противостояние человека и исполинского роя насекомых раскрывается глубокий экзистенциальный конфликт, связанный с утратой традиционной субъектности и подчинением человеческой идентичности более древним, биологически устойчивым формам жизни. Манга не только визуально, но и концептуально воплощает тревожные вопросы о границах человеческого «я» и его месте в мире, где биологическое и социальное переплетаются в сложном, порой угрожающем симбиозе.

Мокумоку Рэн. «Лето, когда умер Хикару». 2021

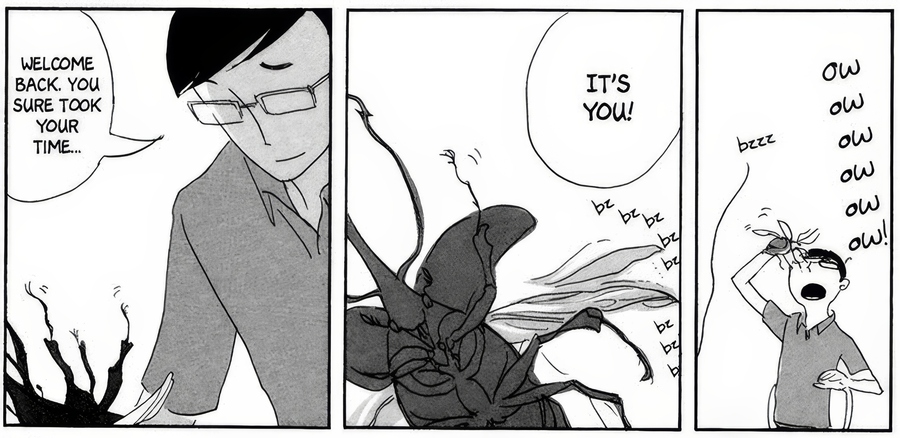

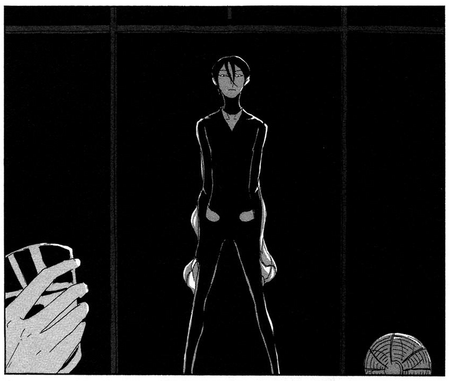

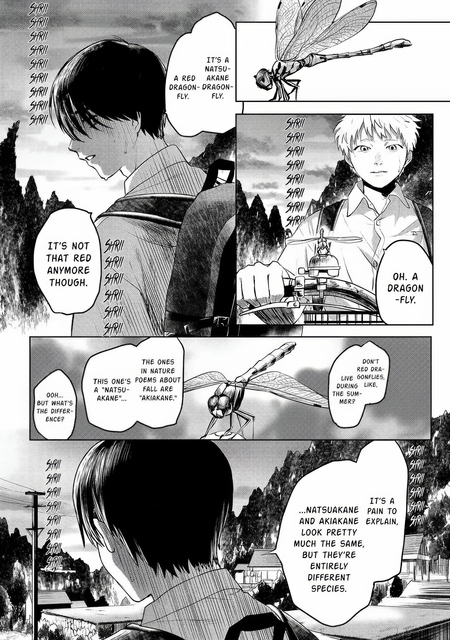

В манге Мокумоку Рэн «Лето, когда умер Хикару» [яп. 光が死んだ夏] образ стрекозы раскрывает мотив двойничества.

Стрекоза в японской культуре традиционно ассоциируется с переходом, изменением и даже с душой умершего — человеческая жизнь настолько же хрупкая и робкая, как маленькая неловкая стрекоза, у которой «будущее может оборваться в любое мгновение»8. В контексте манги, где тело Хикару после смерти занимает некая иная сущность, стрекоза становится визуальным и звуковым маркером этого перехода и присутствия «чужого» в привычном мире. Постоянный стрёкот и мелькание стрекоз в кадре подчеркивают зыбкость границ между жизнью и смертью, настоящим и прошлым, подлинным и поддельным.

В сцене, где герои обсуждают различие между похожими видами стрекоз — «natsu-akane» и «akiakane», — возникает прямая аллюзия на ситуацию с Хикару: внешне всё кажется прежним, но внутренне — это уже другое существо.

8 Данилова Ю. Н. Восприятие пространства и времени в японской культуре // Вестник Курганского государственного университета, 2011. №. 3. (22). с. 80.

Как и в природе, где два схожих вида могут быть совершенно разными по сути, так и в отношениях между героями сохраняется тревожная неопределённость: кто перед Ёсики — друг или нечто иное? Этот приём усиливает ощущение неустойчивости идентичности и постоянной угрозы подмены.

Мокумоку Рэн. «Лето, когда умер Хикару». 2021

Мокумоку Рэн. Фрагменты из манги «Лето, когда умер Хикару». 2021

Навязчивый стрёкот цикад («scree», «krii»), который буквально заполняет пространство страниц, усиливает ощущение тревоги, внутреннего напряжения и неотступного присутствия чего-то чуждого. Этот звуковой фон становится почти физическим проявлением психологического дискомфорта героев, их ощущения «нереальности» происходящего и размытости границ между привычным и новым, неизведанным.

Цикада как насекомое, которое большую часть жизни проводит в скрытом, латентном состоянии, а затем появляется в новом облике, становится мощной метафорой двойничества и подмены. Как и Хикару, который был заменён, цикада воплощает идею скрытого, невидимого присутствия «другого» внутри знакомого, а её появление — момент раскрытия этой инаковости.

Таким образом, в сочетании с образом стрекозы, цикада формирует сложную энтомологическую символику, где оба насекомых подчеркивают хрупкость, переходность и многослойность идентичности. Они становятся маркерами не только летнего времени, но и внутреннего кризиса, трансформации и поиска себя.

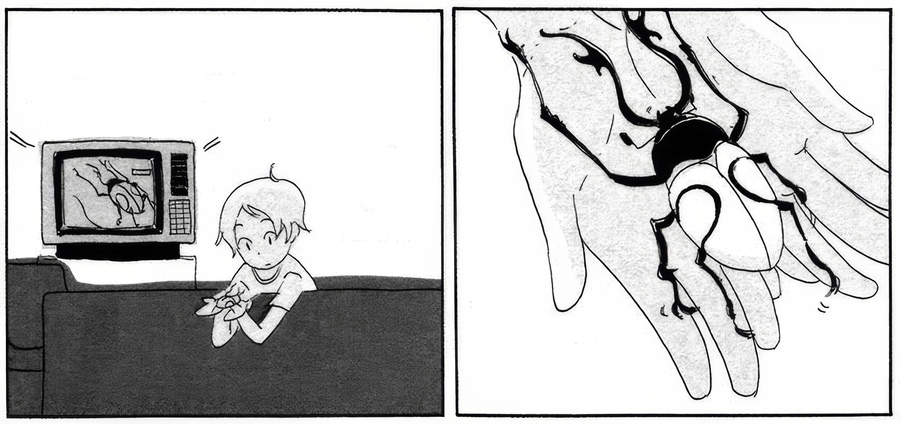

Коллаж с насекомыми, в обличии которых Кейджи Могами общался с Шигео Кагеямой в альтернативной реальности // ONE. Фрагменты из манги «Моб Психо 100». 2012

Во всех предыдущих примерах внедрения энтомологического образа в нарратив как смысловую доминанту насекомому отводилась центральная роль, которая раскрывалась на протяжении всего повествования. Однако есть манги, в которых появление инсектного символа имплицитно, эпизодично и служит конкретной сиюминутной цели, а не общей идее произведения.

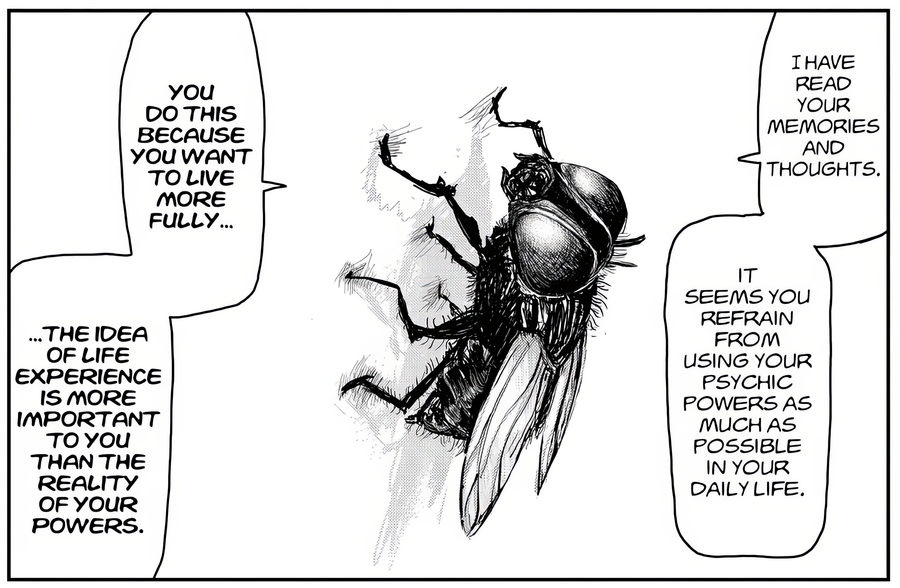

Так, в «Моб Психо 100» [яп. モブサイコ100] за авторством ONE образ насекомого появляется в сюжетной арки одного из антагонистов — Могами Кейджи.

Насекомые, в облике которых Могами Кейджи предстает перед Шигео, символизируют разные аспекты искушения, внутреннего дискомфорта и психологической дестабилизации. Каждый из насекомых — гусеница, божья коровка, муха, таракан, богомол — несёт собственные коннотации: от навязчивости и загрязнения (муха, таракан) до хрупкости и уязвимости (божья коровка), а богомол ассоциируется с хищничеством и контролем. Такое многообразие отражает многоуровневую природу манипуляций Могами, который выступает как искуситель, проникающий в сознание Кагеямы Шигео и вызывающий сомнения, страхи и внутренние конфликты.

В контексте энтомологического символизма насекомые здесь функционируют как метафоры навязчивых мыслей и психологических ловушек, которые подрывают стабильность личности и провоцируют трансформацию через кризис. Их образы подчёркивают хрупкость человеческой психики и необходимость сопротивления внутренним демонам.

ONE. Фрагменты из манги «Моб Психо 100». 2012

Вторая глава демонстрирует многогранность инсектной символики в японской манге, раскрывая её как сложный семиотический механизм, через который артикулируются фундаментальные темы морального упадка, внутреннего конфликта и экзистенциальной тревоги. В противоположность традиционным, «возвышенным» инсектным образам, здесь насекомые выступают как эмблемы низменных, трансгрессивных сил, отражающих пороки и наказания. На примере «Кровавого следа» выявляется эволюция инсектного кода — от фольклорных коннотаций к сакрализации обыденного и даже зловещего, где бабочка и муха становятся символами хрупкости, травмы и внутреннего разложения. Визуальная и нарративная интеграция этих образов служит мощным инструментом для исследования границ человеческой психики, амбивалентности чувств и разрушительных последствий токсичных отношений. Анализ манги «Принцесса-насекомое» и «Моб Психо 100» дополнительно иллюстрирует, как инсектные мотивы могут варьироваться от всеобъемлющих архетипов коллективного бессознательного до конкретных метафор психологических состояний, что подчёркивает их универсальность и адаптивность в визуальном повествовании.

[3] Сравнение «высоких» и «низких» энтомологических образов

— сопоставительный анализ инсектных символов, раскрывающих дуализм возвышенного и потустороннего начала

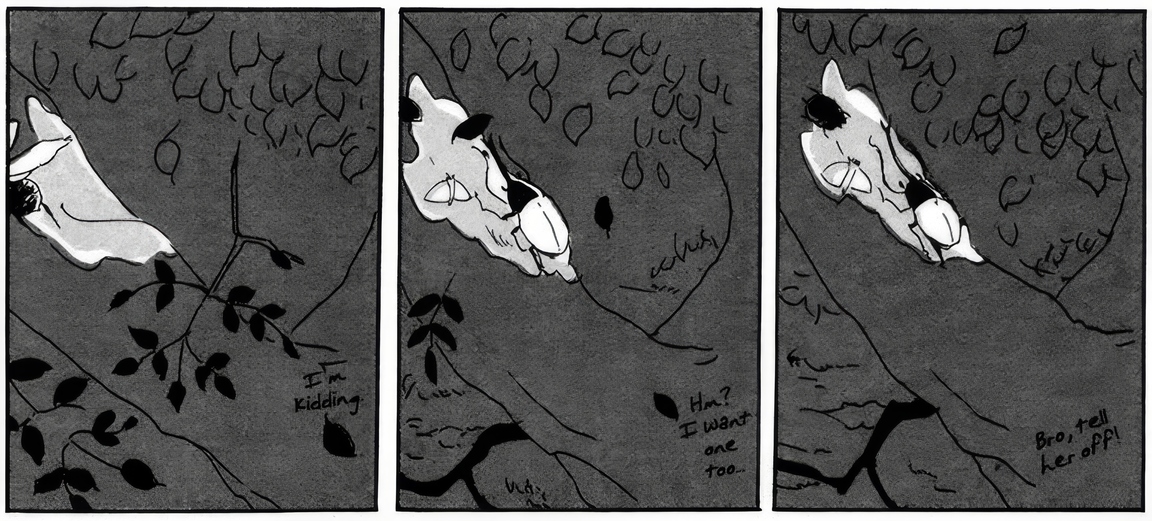

Анализируя репрезентацию насекомых в японской манге, невозможно не отметить устойчивую бинарность их символических функций, восходящую к древнейшим культурным архетипам. «Высокие» инсектные образы (например, жук-Ому в «Навсикая из Долины ветров»), традиционно ассоциируются с трансцендентностью, гармонией, духовным возрождением и сакральной связью человека с природой. Они выступают медиаторами между мирами, воплощая идеи перерождения, очищения и цикличности бытия. В манге эти мотивы визуализируются через светлую тоновую палитру, воздушные композиции и мотивы симбиоза, подчёркивая эстетическую и философскую значимость инсектного начала.

В противовес этому «низкие» энтомологические символы — муха, таракан, бабочка — репрезентируют хтонические, маргинальные и трансгрессивные силы. Они связаны с темами разложения, морального падения, внутреннего распада и психологической травмы, как это показано в «Кровавом следе». Здесь инсектные мотивы визуализируются через мрачные, навязчивые детали, вызывающие у читателя чувство тревоги и отвращения, а их появление часто сигнализирует о присутствии зла, нарушении гармонии или надвигающейся катастрофе.

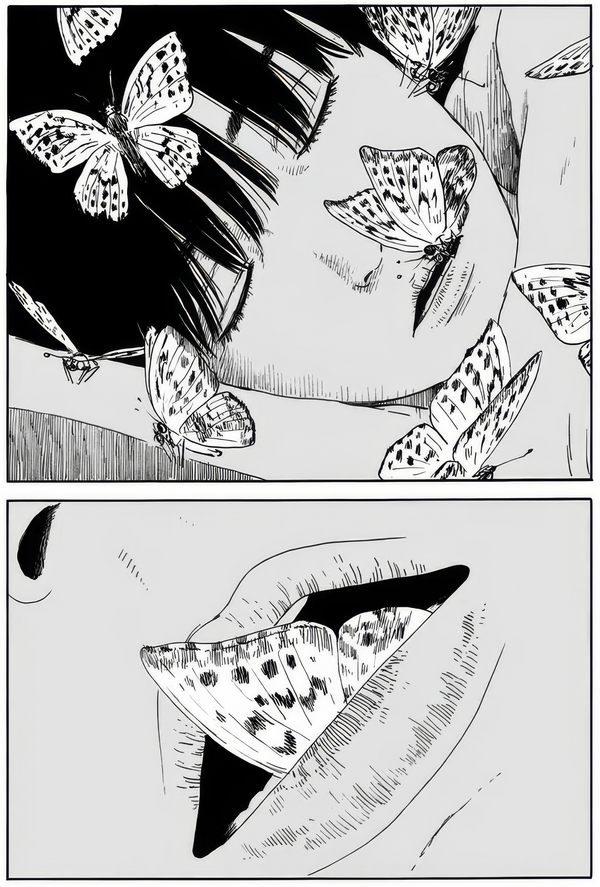

Примечательно, что в обеих мангах бабочки «заползают» в рот к убийце // 1. Инио Асано. «Голограф на Радужном поле». 2003 // 2. Осими Сюдзо. «Кровавый след». 2017

Образы насекомых, в частности бабочек, демонстрируют удивительную семантическую многозначность, варьируясь от возвышенных до низменных коннотаций в зависимости от контекста произведения. В традиционной и классической символике бабочка часто ассоциируется с трансформацией, возрождением и духовным очищением — она выступает как эмблема легкости бытия, красоты и перехода к новому состоянию. В таких интерпретациях бабочка становится символом надежды, гармонии и сакрального цикла жизни, что подчёркивается светлыми визуальными образами и положительной эмоциональной окраской.

Однако в более мрачных и психологически напряжённых нарративах, таких как манга «Кровавый след», бабочка приобретает амбивалентный и даже зловещий характер. Здесь она символизирует хрупкость человеческой психики, скрытую опасность и травматический опыт, маскирующийся под внешнюю невинность. Бабочка становится напоминанием о зыбкости границ между нормальностью и безумием, любовью и насилием, выступая как визуальный маркер внутреннего конфликта и морального падения. Такая трансформация классического символа отражает сакрализацию низменного и подчёркивает двойственность человеческой природы.

Сопоставление этих полюсов позволяет выявить сложную диалектику инсектного кода в японской манге: от возвышенного, сакрального и объединяющего до низменного, разрушительного и маргинального. Эта бинарность не только структурирует визуально-нарративное пространство произведения, но и становится инструментом для артикуляции фундаментальных экзистенциальных и этических вопросов.

Заключение

Инсектная символика в японской манге выступает неотъемлемым элементом культурного кода, отражающим сложную бинарность мифологических представлений о мире. Насекомые в комиксах функционируют как полифонические знаки, способные воплощать как сакральные, «возвышенные» смыслы, связанные с чистотой, гармонией и возрождением, так и «низменные», хтонические аспекты, ассоциируемые с пороком, трансгрессией и внутренним разложением. Эта дихотомия становится структурным принципом визуального и нарративного конструирования, позволяя авторам манги исследовать фундаментальные вопросы идентичности, морального выбора и границ человеческого. Сравнительный анализ произведений выявляет, что инсектные образы не только сохраняют архетипическую глубину, но и претерпевают динамическую трансформацию, адаптируясь к новым жанровым и эстетическим задачам.

Так, образ насекомого в манге — это не просто декоративный мотив, а мощный медиатор между традицией и современностью, между мифом и личной историей, раскрывающий многогранность японского мировосприятия.

Киёхико Адзума. Фрагмент из манги «Ёцуба и!». 2003

Гуревич Т. М., Изотова Н. Н. Энтомологический код японской культуры // Японские исследования, 2019. №. 1. С. 73-93.

Данилова Ю. Н. Восприятие пространства и времени в японской культуре //Вестник Курганского государственного университета, 2011. № 3 (22). с. 80.

Костецкий С. Неуловимая насекомость: гимн непознаваемому. Рецензия на книгу: Раффлз Х. «Инсектопедия». М.: Ад Маргинем, 2019.

Котовчихина Н. Д. Насекомое как образ, символ, мифологема в русской литературе: системно-целостный подход // Мир науки, культуры, образования, 2019. № 2 (75). с. 535-536.

Кояма И. Нихон миндзоку но кокоро: [Душа японской нации] // Бунка руйэйгаку ко: сацу. То: кё:, 1972. С. 11-61.

Сычёва Е. С. «Символизм традиционной культуры Японии в аниме и манге: снег, цветы, светлячки». М.: МГИМО-Университет, 2020.

[Analysis] Nijigahara Holograph — Rainbow field / [Электронный ресурс] // Hana Ga Saita Yo: [сайт]. — URL: https://hanagasaitayo.wordpress.com/2018/06/02/review-analysis-nijigahara-holograph-rainbow-field/ (дата обращения: 19.05.2025).

Gossin P. Animated Nature: Aesthetics, Ethics, and Empathy in Miyazaki Hayao’s Ecophilosophy // Mechademia: Second Arc, 2015. Т. 10. с. 209-234.

Hoshina H. Cultural lepidopterology in modern Japan: butterflies as spiritual insects in the Akihabara Culture, 2020.

Laurent E. Definition and cultural representation of the category mushi in Japanese culture // Society & Animals, 1995. Т. 3. №. 1. с. 61-77.

Mahmutovic A., Nunes D. Maxime Miranda in Minimis: Swarm Consciousness in Hayao Miyazaki’s Nausicaä of the Valley of the Wind // ImageTexT: Interdisciplinary Comics Studies, 2017. Т. 9. № 1.

Asano I. 虹ケ原ホログラフ [Nijigahara Holograph]. Tokyo: 太田出版 (Ohta Shuppan), 2006. 292 с.

Azuma K. よつばと! [Yotsuba to!]. Tokyo: ASCII Media Works, 2003.

Hokazono M. 蟲姫 [Mushihime]. Tokyo: 集英社 (Shueisha), 2015. 208 с.

Ichikawa H. 25時のバカンス [25-ji no Bakansu]. Tokyo: Kodansha, 2011.

Ichikawa H. 虫と歌 [Mushi to Uta]. Tokyo: Kodansha, 2009. 238 с.

Maruo S. 笑う吸血鬼 [Warau kyūketsuki]. Tokyo: 秋田書店 (Akita Shoten), 1998. 194 с.

Miyazaki H. 風の谷のナウシカ [Kaze no Tani no Nausicaa]. Tokyo: 徳間書店 (Tokuma Shoten), 1982.

Mokumokuren 光が死んだ夏 2 [Hikaru ga Shinda Natsu 2]. Tokyo: KADOKAWA, 2022. 200 c.

ONE モブサイコ100 8 [Mob Psycho 100 #8]. Tokyo: 小学館 (Shogakukan), 2014. 192 c.

Oshimi S. 血の轍 [Chi no Wadachi]. Tokyo: 小学館 (Shogakukan), 2017. 224 c.