Взаимовлияние джазовой культуры и визуальных искусств

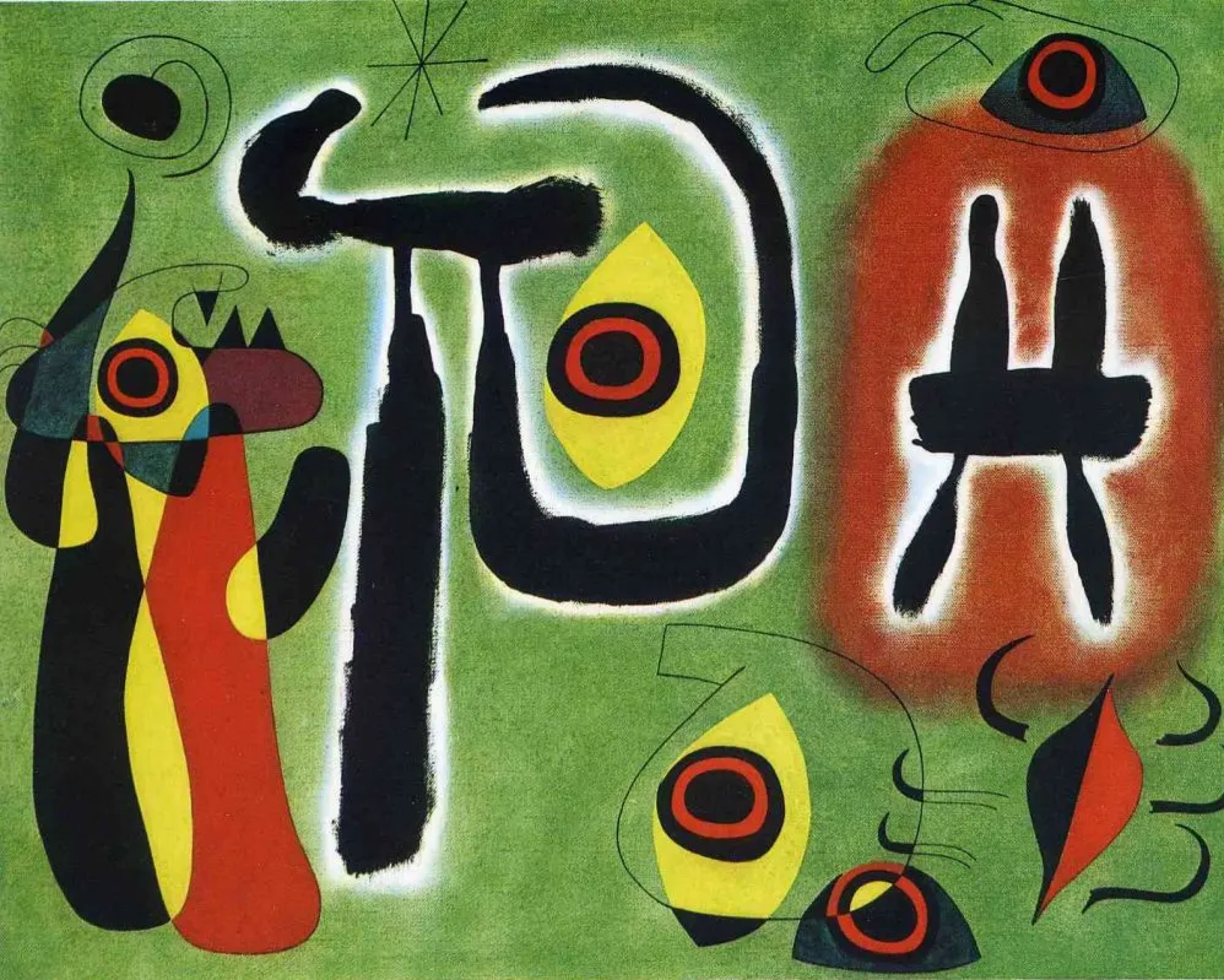

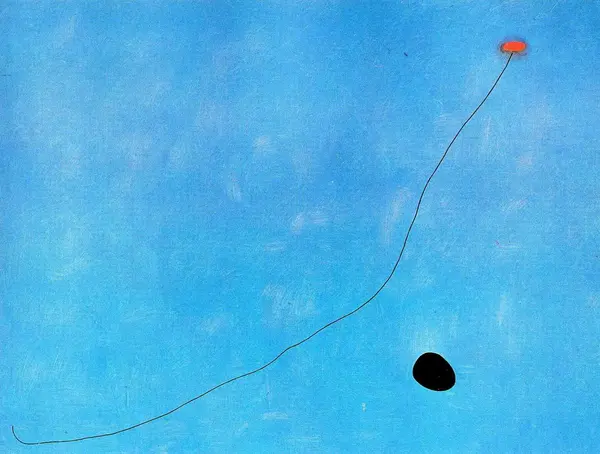

* В обложке использовано произведение Хуана Миро «Ноктюрн», 1935

Хуан Миро:

Крылья жаворонка, окруженные золотисто — голубым, присоединяются к сердцу мака, спящего на усыпанном бриллиантами лугу, 1967;

Голубое III, 1961

В начале двадцатого века, когда джазовая музыка завоевывала все большую популярность, к ней потянулись люди самых разных сфер деятельности. Это было действительно уникальное по своей сути явление — понятие «джаз» охватывает огромное количество стилей и жанров музыки: От ragtime до swing, от cool доfusion, практически для каждого найдется свой стиль джаза.

Как однажды сказал джазовый музыкант и композитор Уинтон Марсалис:

«Музыка — это искусство всего того, что невидимо, но реально» / 'Music is the art of all the invisible things that are real'

В этой фразе прослеживается неразрывная связь между музыкой и визуальным искусством. Музыканты стремятся к визуальному опыту, который может быть получен при взаимодействии с произведением искусства, а художники — к эмоциям, получаемым от звукового исполнения.

История знает много примеров художников, влияющих на музыкантов и наоборот, однако именно джаз существенно повлиял на многие аспекты современного искусства.

Но начать разговор о взаимовлиянии джазовой культуры и визуальных искусств на примере трех художников я хочу с краткой истории музыканта Дюка Эллингтона и художника Хуана Миро.

Дружба Дюка Эллингтона и Хуана Миро

Немногим известен факт дружеских отношений этих двух талантливых людей. Абстрактность, красочность и алхимия — это то, что объединяло их художественные практики.

Началось все однажды летом 1966 на юге Франции, их встреча была организована Норманом Гранцем, который работал над документальным кинопроектом под названием «Импровизация», начатым еще в 1950-е. Гранцу пришла в голову идея пригласить Эллингтона и его трио поиграть в саду Фонда Магта, где по счастливой случайности, работал Миро. Обоим было сложно понять друг друга из-за языкового барьера, но они показали друг другу свои работы. Миро взял Эллингтона на экскурсию по его скульптурам; Эллингтон и его трио сыграли для Миро пару номеров. Так была рождена импровизация Blues for Joan Miro.

Ритм в работах Хуана Миро

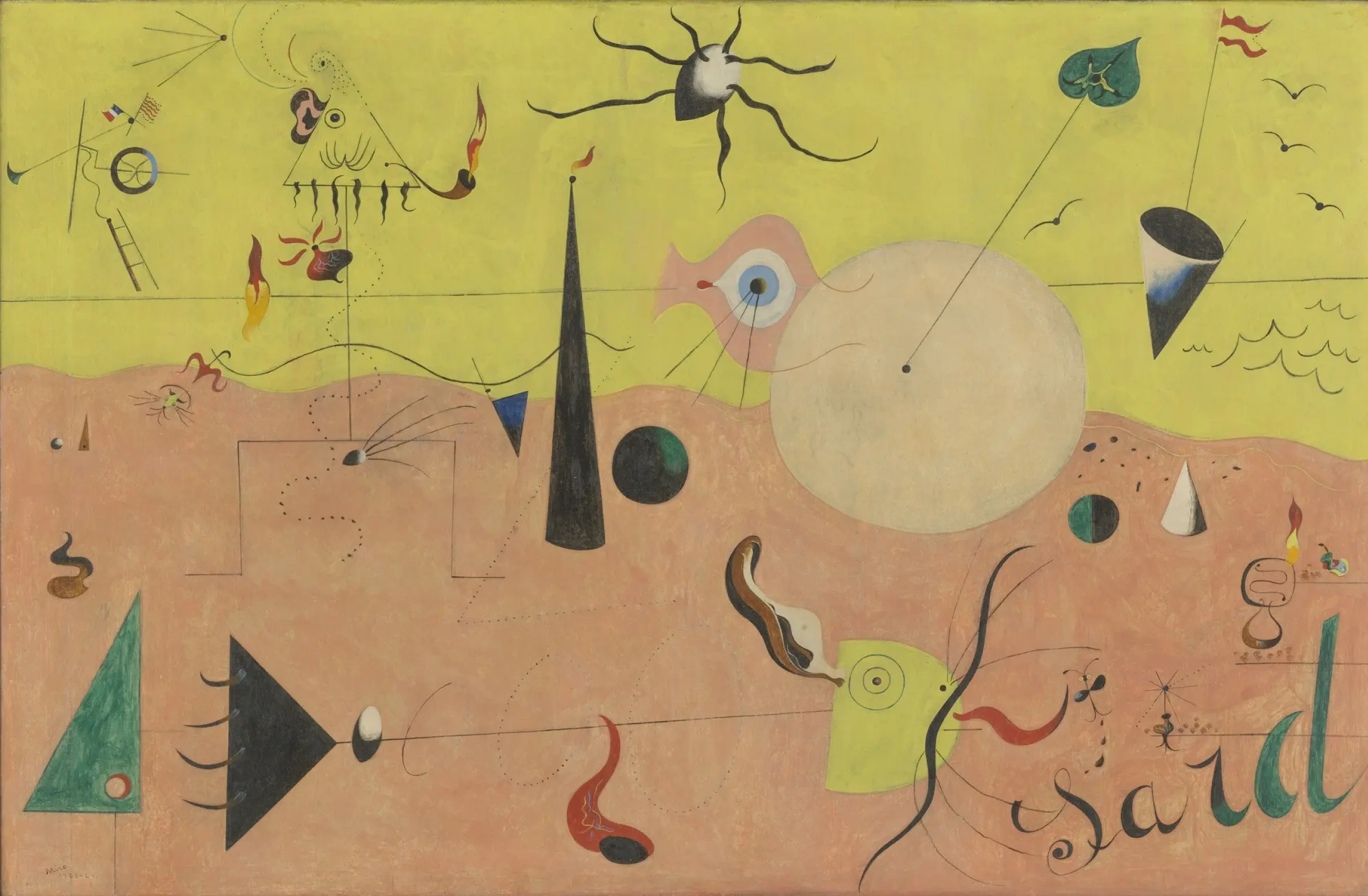

Хуан Миро:

Красный паук ест солнце, 1948

Каталонский пейзаж. Охотник, 1924

Карнавал Арлекина, 1925

Синкопа, полиритм, триоль, swung восьмая нота

Одной из важнейших характеристик джазовоявляется ритм. К нему относятся синкопа, полиритм, триоль и swung восьмая нота. Синкопа — это серия нот, представленных вне такта. Примером может служить восьмая нота, за которой сразу же следует четверть ноты и еще одна восьмая нота.

Музыкальный раздел, содержащий полиритмы, включает в себя два или более независимых ритма. Это может быть представлено в виде соло из трех или шести нот, в то время как остальные участники играют в ритме 4/4. Этот прием восходит к традиционной африканской музыке, в которой барабанщики отбивали невероятно сложные полиритмы.

Триоль — группа из трёх нот одинаковой длительности, в сумме по времени звучания равная двум нотам той же длительности. Возникает в случае, когда временноjй интервал, в текущем размере занимаемый двумя нотами, необходимо разделить на три равные части.

Swung восьмая нота — распространенная, хотя и не обязательная черта джазовой музыки. Чтобы исполнить свинг восьмой ноты, игрок удлиняет первую восьмую ноту и укорачивает вторую. Математически это означает, что первая восьмая нота будет равна длине двух нот в восьмой ноте триоли, а вторая восьмая нота — длине третьей.

Гармония + импровизация

Джаз отличается от традиционной музыки тем, что даже в гармонической структуре присутствует аспект импровизации. Исполнители могут свободно добавлять дополнительные аккорды, основываясь на своем опыте и желании. Выбор, который делают исполнители таким образом, увеличивает сложность любого произведения.

В основном джаз определяется его импровизационной природой. По мнению джазового критика и историка музыки Теда Джоя, «импровизация и сегодня остается наиболее характерным элементом джазового исполнения».

Именно конфликт между импровизацией и привычным / классическим звучанием наибольшим образом способен воздействовать на слушателя.

«Буги-вуги на Бродвее» Пита Мондриана

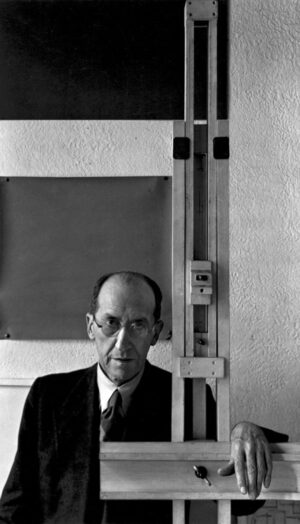

Пит Мондриан в мастерской в разные годы

Биография Пита Мондриана свидетельствует об интересе к джазовой музыке с самого начала его становления. Для него была важна музыка его времени, а с появлением американских джазовых групп в Европе (около 1919–1920) Мондриан обрел вдохновение.

Хотя у него не было серьезного музыкального образования, художник наслаждался джазом и ценил свободу этой музыки. Позже Мондриан понял, что «внезапность и прерывистость», которыми он наслаждался в американском джазе, называются синкопой.

Мондриан считал, что джаз — это первично визуальный опыт, поскольку в нем сливаются музыкальное и танцевальное. Влияние джаза безусловно нашло отражение в его работах.

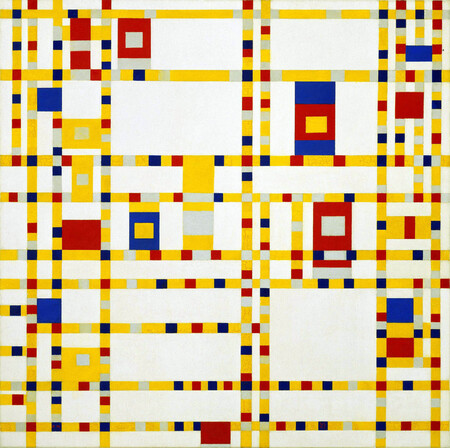

Пит Мондриан:

Буги-вуги на Бродвее, 1943

Победа Буги-Вуги, 1944

Именно интерес к буги-вуги, а также атмосфера быстрого и пестрого Нью-Йорка привели к созданию двух его последних работ: «Буги-вуги на Бродвее» и «Победа буги-вуги». Цвета и ритм отсылают как к джазу, так и к Нью-Йорк. На Мондриана оказали большое влияние «мигающие огни и неоновые трубки Таймс-сквер и Бродвея, потоки и движение транспорта, и пронзительные звуки клаксонов».

Известный графический дизайнер Пола Шер называет «Буги-вуги на Бродвее» «абстрактной картой Манхэттена». Хотя Мондриан не был американцем, его произведение отражает американский дух, музыку и город.

Интересным примером работы современного музыканта с наследием Мондриана является Джейсон Моран. Его музыка исследует и расширяет свойства джаза, а его выступления носят театральный характер.

Поместив изображение «Буги-вуги на Бродвее» перед глазами, он садится за пианино и «играет произведение искусства», как если бы это была партитура.

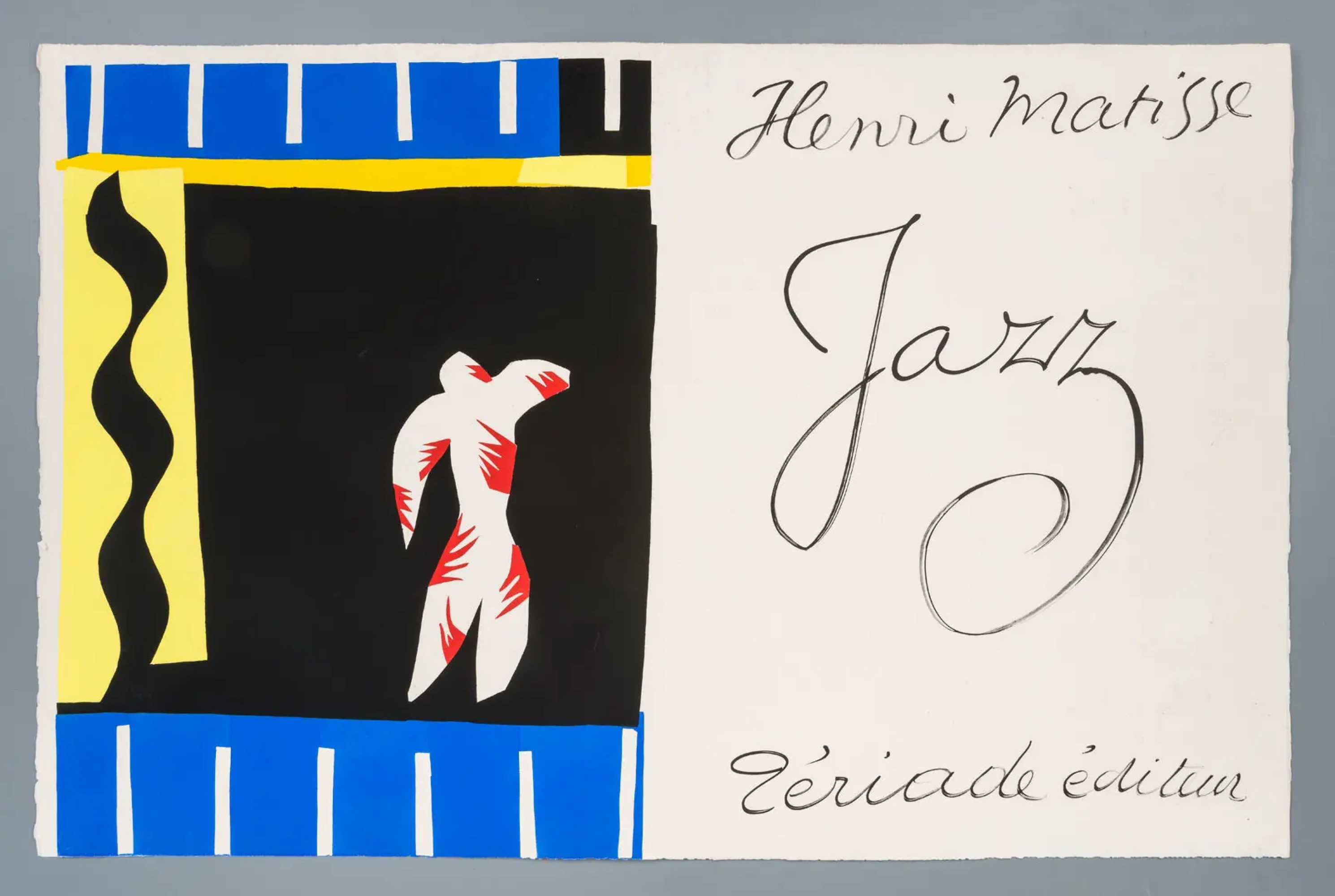

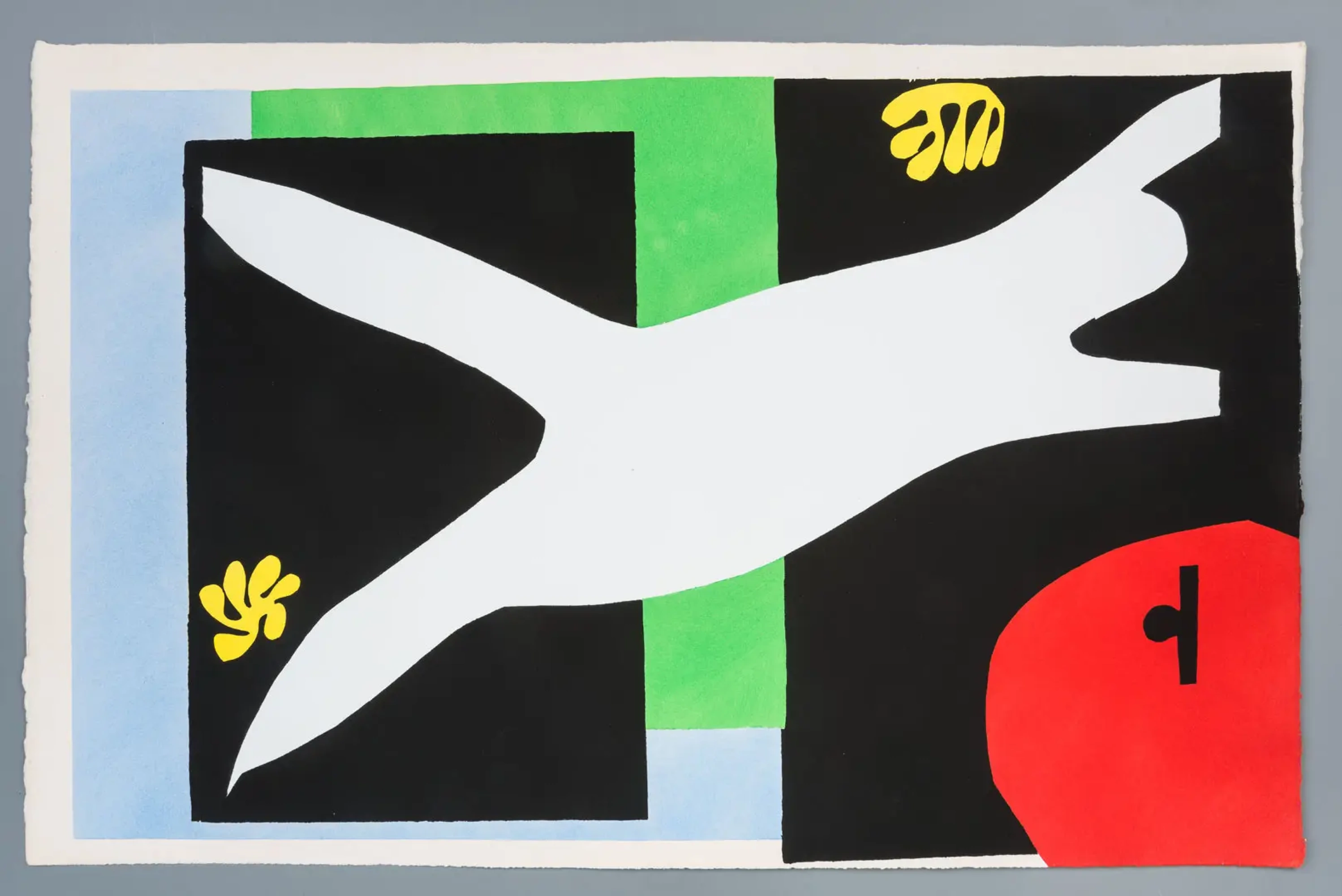

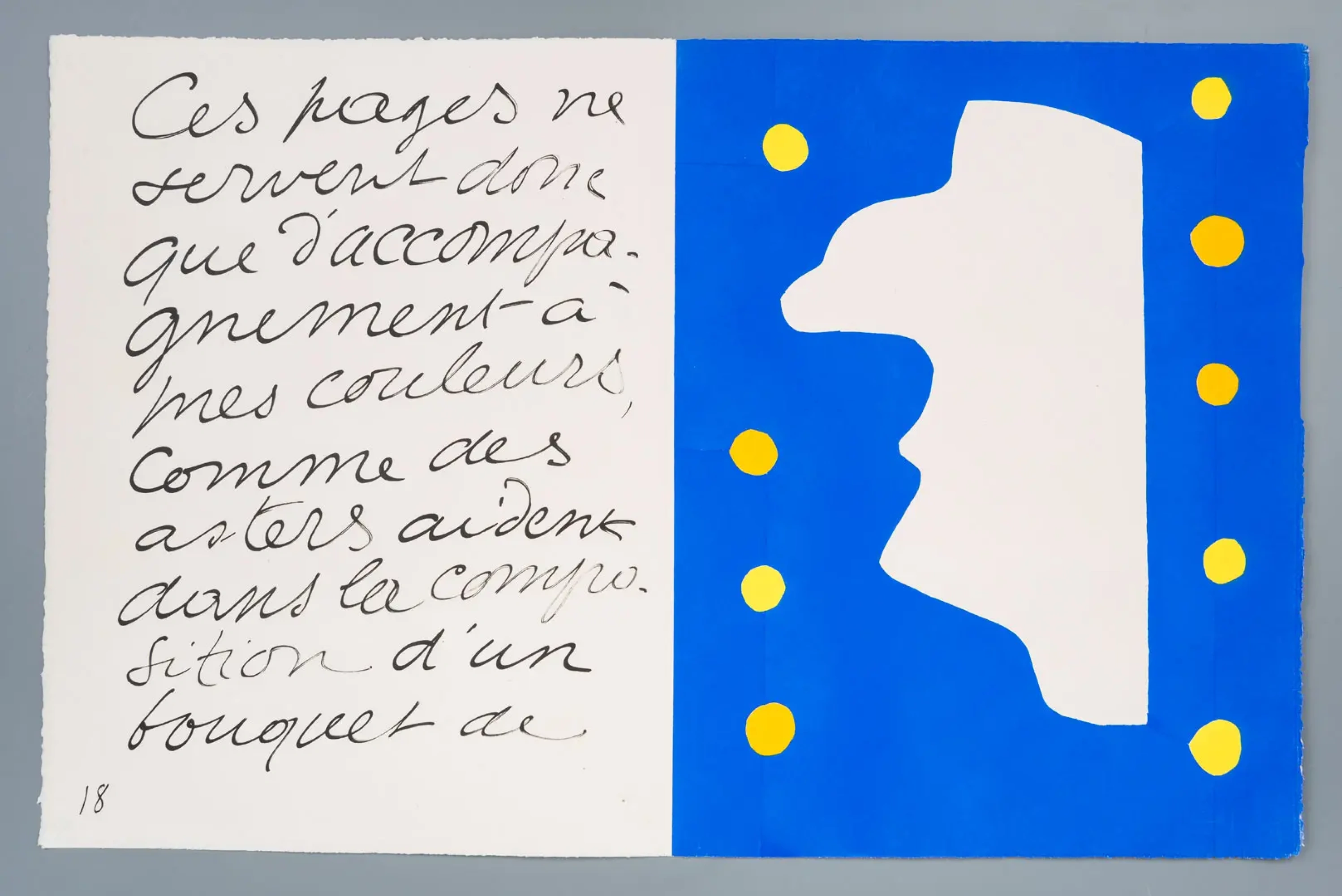

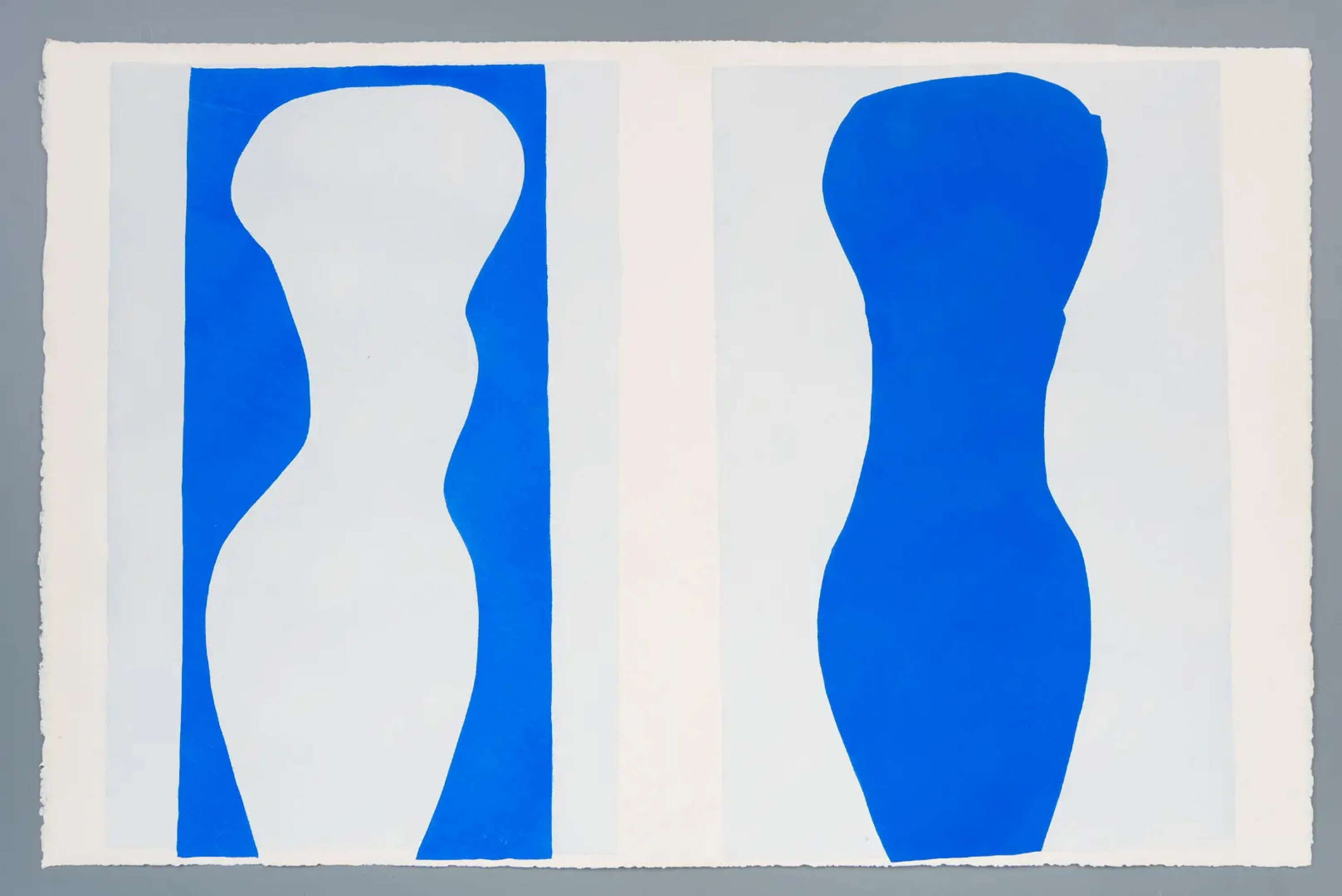

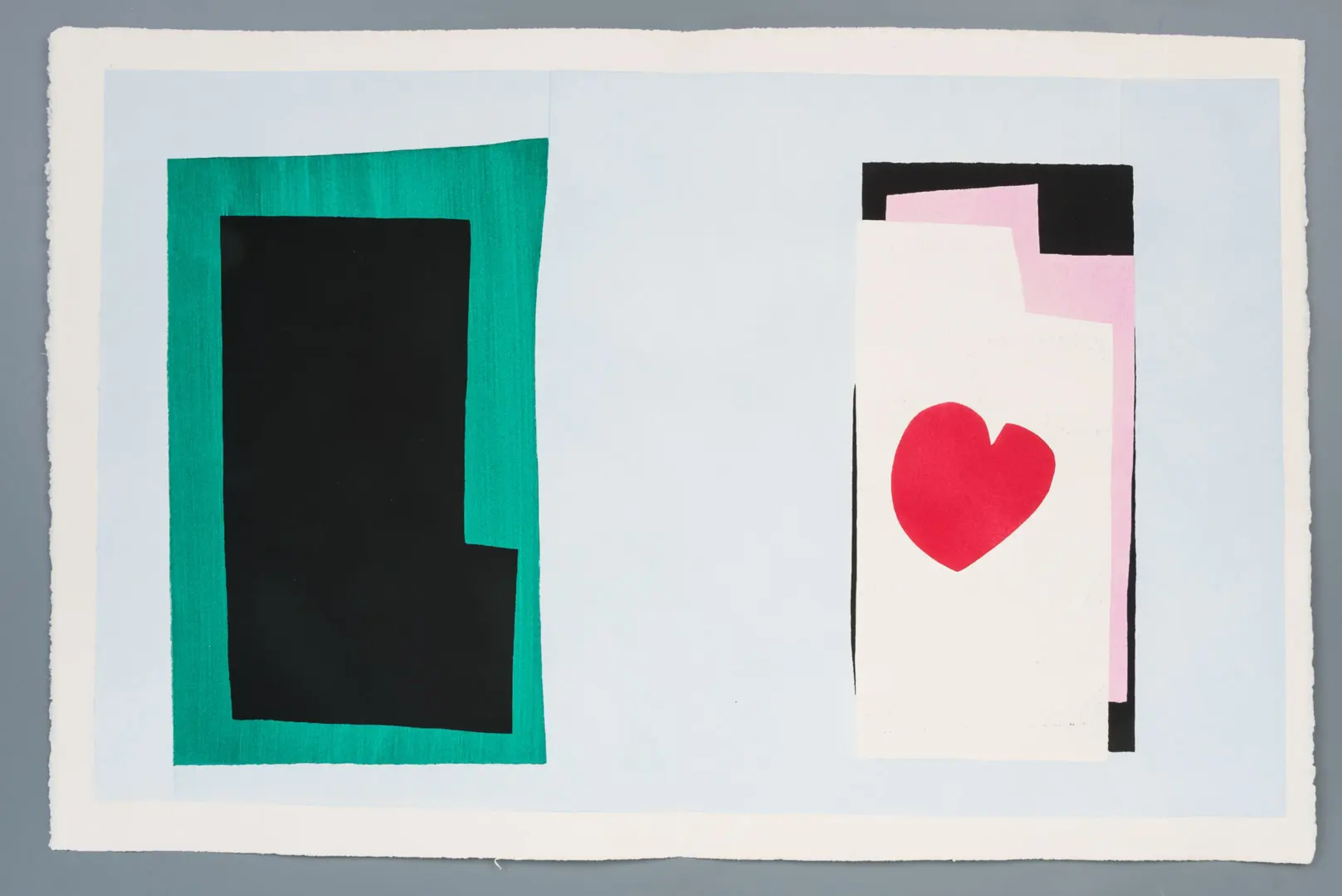

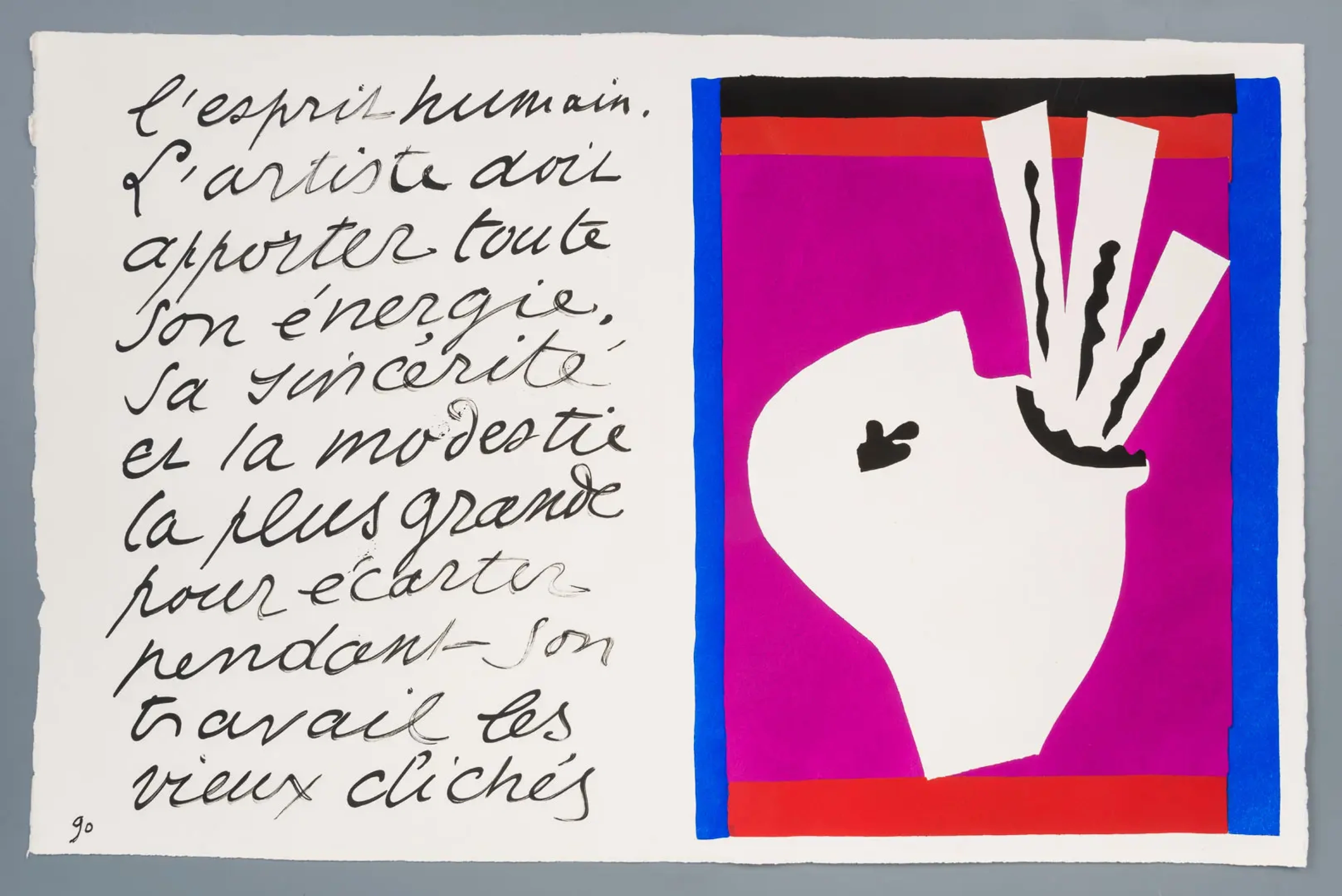

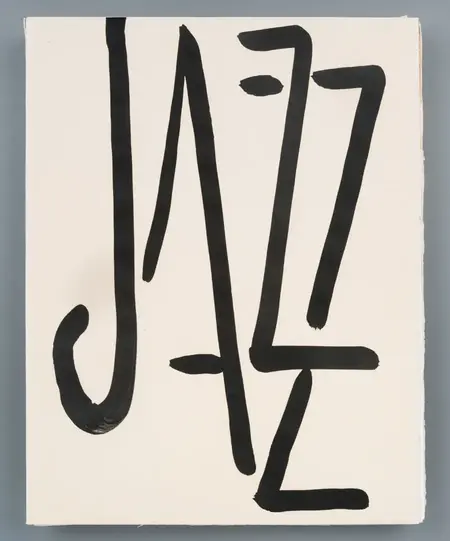

Серия «Джаз» Анри Матисса

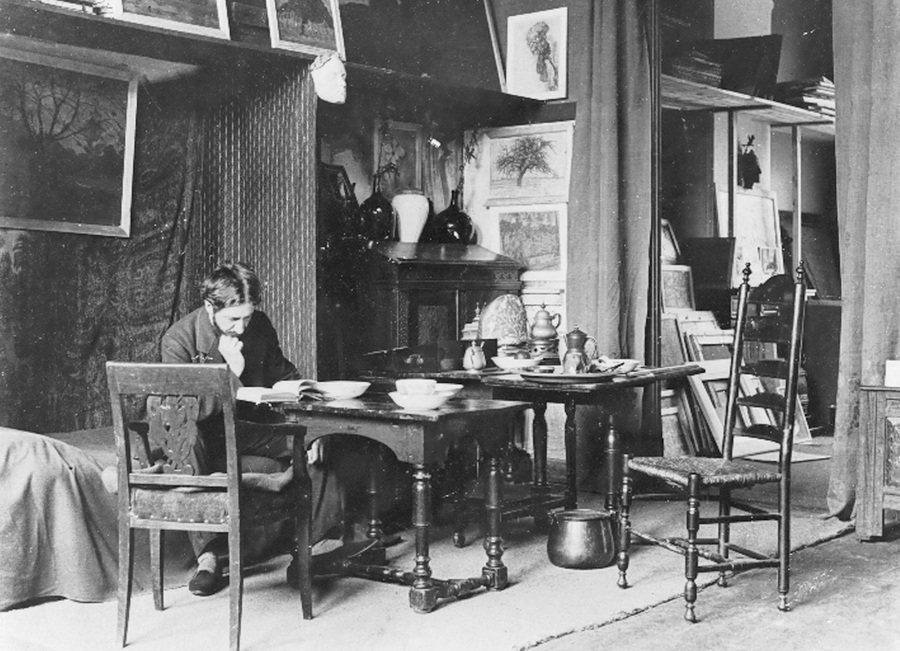

Анри Матисс работает над серией декупажей «Джаз»

Если Пит Мондриан демонстрировал влияние музыки на протяжении всей своей карьеры, то Анри Матисс показал музыкальное влияние только в одной из последних серий под названием «Джаз».

Его хроматические импровизации в знаменитой декупажной серии показывают важность цвета для неповторимой природы джазовой музыки. Эта работа не только вывела «вырезанную бумагу» на уровень самостоятельного художественного средства, но и символизировала поиск цветовых инноваций на протяжении всего его художественного пути.

Изначально темой работы был цирк, но по мере работы Матисс понял, что специфика его процесса связана с импровизацией, и так появилось название «Джаз». Первым шагом в процессе работы художника было раскрашивание больших листов акварелью. Затем он вырезал из бумаги формы и располагал их по-разному, пока не «добивался гармоничного сочетания чистых цветов».

Матисс должен был переделывать эти работы снова и снова, подобно тому, как джазовый исполнитель изменяет одну и ту же мелодию в ходе импровизации. Об этом опыте художник сказал:

«Иногда возникала трудность: когда я соединял линии, объемы и цвета, все ломалось, части разрушали друг друга и цельность. Мне приходилось начинать все сначала, обращаться к музыке и танцу, чтобы найти равновесие и избежать условностей».

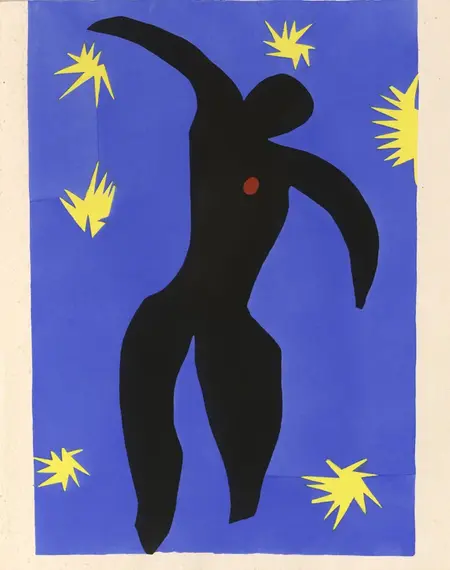

Анри Матисс. Серия «Джаз», 1943–1944

Баланс цвета и пространства во всей серии Матисса — это повторяющийся пример импровизации в музыкальной композиции.

Он сказал: «Недостаточно красиво разместить цвета друг с другом; цвета должны также реагировать друг на друга. Иначе получится какофония. Джаз — это ритм и чувства».

Анри Матисс. Серия «Джаз», 1943–1944

Существует ряд предположений относительно того, каких джазовых исполнителей того времени довелось услышать художнику. Безусловно, это была музыка пионеров джаза, приезжавших с гастролями в Париж и, конечно, французские музыканты, начавшие исполнять джаз под влиянием моды.

По другой версии сильное влияние на джазовые серии Анри Матисса оказала американо-французская танцовщица, певица и актриса Жозефина Бейкер, известная своими откровенными сценическими нарядами и эпатажем.

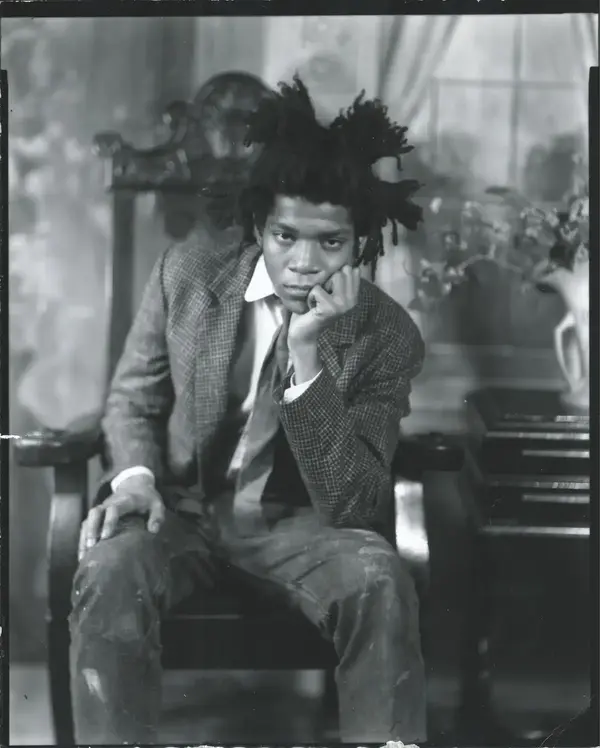

Роль джаза в творчестве Жана-Мишеля Баския

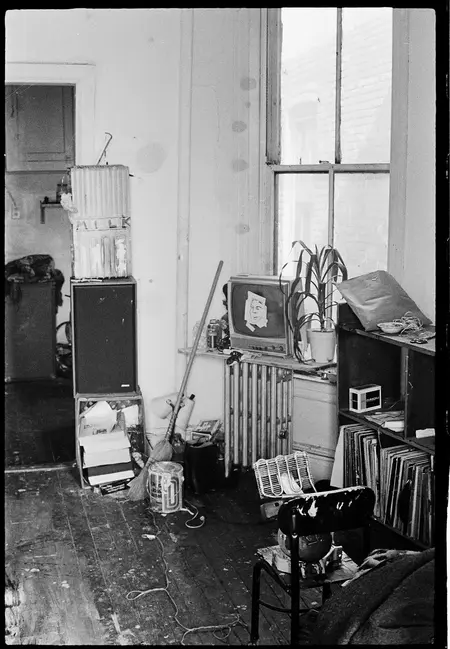

Архивные фотографии Жана-Мишеля Баския

В художественной практике художника более молодого поколения — Жана-Мишеля Баскии джаз сыграл невероятно важную роль. Она в целом была основана на сходстве между джазом и живописью и вдохновлена ключевыми влиятельными лицами на джазовой сцене.

Он часто сотрудничал с музыкантами и включал музыку в свои выставки. Это было не просто художественным жестом, но и отражением его искренней страсти к джазу. В интервью Баския однажды заявил:

«Я хотел стать джазовым музыкантом, но ничего не мог играть. Так я стал художником, а мои картины стали моей музыкой».

Жан-Мишель Баския:

Макс Роуч, 1984

Труба, 1984

Одной из самых важных джазовых фигур для Баскии был саксофонист-новатор —Чарли Паркер. Художник отразил спонтанный дух музыканта в своем искусстве, импровизируя на холсте.

Диззи Гиллеспи, сыгравший ключевую фигуру в развитии бибопа, был еще одним джазовым исполнителем, который оказал влияние на молодого художника. Сложные гармонии и ритмы вдохновили Баския использовать в многослойность (текста в том числе), создавая ощущение глубины и сложности.

Телониус Монк, пианист и композитор — еще один пример влияния. Использование Монком диссонансов, синкоп и угловатых мелодий у художника превращались в использование неожиданных цветовых комбинаций и нелинейных структур.

Чарльз Мингус был известен своим эклектичным стилем, включающим в свои композиции элементы блюза, госпела и классической музыки. Как и музыка Мингуса, картины Баскии часто включали элементы языка и текста, от рукописных заметок и фраз до более сложных слоев текста (часто на остро политические темы).

Картина Жана-Мишеля Баския «Валторнисты» / Horn Players характеризуется сочетанием граффити, текста и цвета, которое отражает его дань уважения саксофонисту Чарли Паркеру и трубачу Диззи Гиллеспи. Паркера он размещает слева, Диззи — справа.

Музыканты изображены в фирменном стиле Баскии: с удлиненными конечностями, преувеличенными чертами лица и ощущением энергичных движений. The Horn Players также затрагивает темы афроамериканского культурного наследия. Изображение двух чернокожих музыкантов и разных отсылок к джазу подчеркивают важную роль, которую этот жанр сыграл в афроамериканском культурном самовыражении.

Жан-Мишель Баския. Валторнисты / Horn Players, 1983

Итог

На протяжении долгого времени джаз считался низшей формой музыки, обычно из-за его африканского влияния. Его играли в борделях, барах и на углах улиц — места неподходящие для высокого искусства. Кроме того, в джазе нет готового продукта. Не существует нот, в которых было бы записано, что именно играл исполнитель в тот или иной момент.

Это происходит потому, что джаз — это скорее процесс, чем продукт. У музыканта есть возможность оглянуться на то, что уже произошло, и изменить то, что будет происходить. Что касается его современного социального статуса: джазовые коллективы выступают в концертных залах, существует определенная теория джаза, которую изучают в высших учебных заведениях. Это не оставляет сомнений в том, что джаз — искусство. Однако в конечном итоге джаз (как и любое современное проявление искусства) считается таковым в том случае, если к нему относятся как к искусству.

Независимо от метода, и европейские, и американские художники находили в джазе источник вдохновения. Джаз проник не только в мир искусства, он пропитал всю Америку. Как сказал Джордж Гершвин, «джаз — это результат энергии, накопленной в Америке. Это очень энергичная музыка, шумная, бурная и даже вульгарная. Одно можно сказать с уверенностью. Джаз стал непреходящей ценностью для Америки в том, что он выразил нас самих». Американцы приняли джаз как свое собственное современное искусство, потому что увидели в нем «примитивное и современное, естественное и индустриальное».

В конечном итоге новый современный город и новая современная музыка джаза шли рука об руку, оказывая глубокое влияние на современное искусство.

Appel, Alfred. Jazz modernism: from Ellington and Armstrong to Matisse and Joyce. New York: Alfred A. Knopf, 2002.

Bernstein, Leonard. Rhapsody in Blue. Gershwin: Rhapsody in Blue, An American in Paris. Bois, Yve Alain. Matisse and Picasso. Paris: Flammarion: Kimbell Art Museum, 1998.

Painting the Musical City: Jazz and Cultural Identity in American Art, 1910-1940. Washington D.C.: Smithsonian Institution Press, 1997.

DeVeaux, Scott. «Swing Era, Painting the Jazz Product.» Jazz: Marking Time in American Culture.

Flam, Jack D, ed. Matisse on Art. New York: E.P. Dutton, 1978.

Karp, Vickie. Third Screen: An Interview with Wynton Marsalis. The Huffington Post.

Matisse on art. Ed. Jack Flam. Berkeley: University of California Press, c1995.

Zilczer, Judith. «Color Music: Synaesthesia and Nineteenth-Century Sources for Abstract Art.» Artibus et Historiae, 8, no. 6, 1987