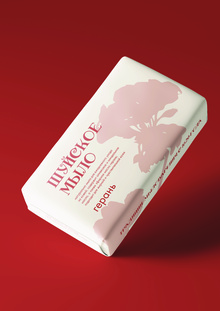

Провокация. Символы бунта послевоенной японской фотографии

Семэй Томацу, 1969

Концепция

После Второй мировой войны и случая в Хиросиме и Нагасаки Япония испытала культурный и духовный упадок. Последствия войны пошатнули привычную структуру жизни, люди теряли прежние жизненные ориентиры. Поражение повлекло за собой полное опустошение: было разрушено все, включая культурное мироощущение. Теперь оно требовало нового переосмысления и свежего взгляда на сменившееся в стране настроение. Атомные бомбардировки были еще в памяти японцев, когда Япония заключила договор о взаимном сотрудничестве с Америкой, после чего США имела огромную власть над страной. Это вызвало волны протестов в 1960 году, которые только набирали обороты до самого 1969 года. Все это сопровождалось экономическими проблемами и стремительным развитием мегаполисов — чувство подавленности только усиливалось.

В связи с политическим и социальным настроением в стране много художников-студентов объединялись в протестные группы, чтобы через различные формы искусства отразить революционный настрой жителей Японии. Протестующие заявляли о своем желание выйти на мировую арену с целью осветить социальную реальность и собственный образ в этом мире.

В этот самый момент появляются фотографы, готовые запечатлеть те вещи, что недоступны человеческому глазу — это экзистенциальные вопросы, на которые требуются ответы. Радикально новый стиль в фотографии приходит с ясным намерением помочь обрести человечку связь с новым миром, объективно взглянуть на вещи.

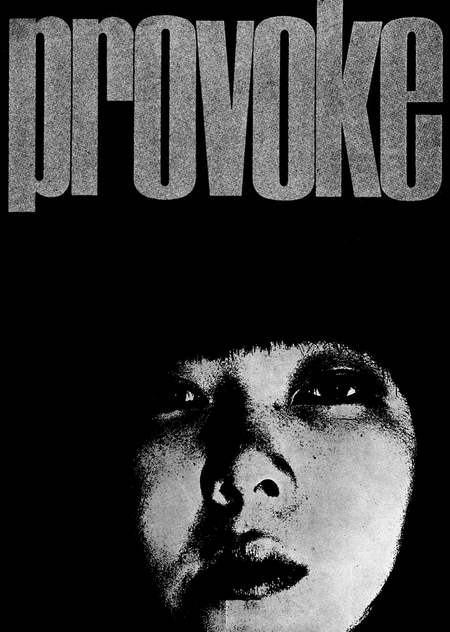

Дух протеста, который витал в воздухе, наконец-то смог с помощью фотографов обрести ощутимую материю путем дерзких и нахальных взглядов, дезориентирующих изображений и чернильных фотографий. Большую роль в этом сыграл журнал Provoke, выходивший в 1968 и 1969 годах. Одними из основателей журнала были ключевые фотографы эпохи: Ютака Таканаши, Дайдо Морияма и Такума Накахира. Новая медиа стремительно расцветала в могущественную экспрессию, которая ясно отражала реальность жизни в Японии.

Журнал Provoke, выходивший в 1968 и 1969 годах и состоявший из 3 выпусков

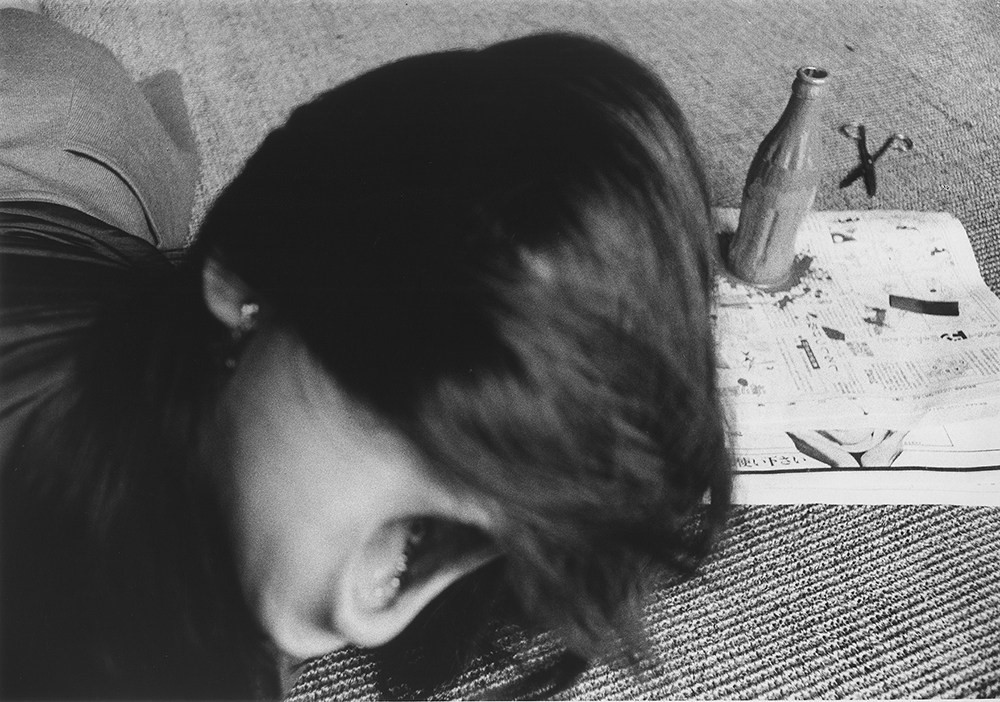

Новым осмыслением травм и угнетающей атмосферы стали эксперименты послевоенных японских фотографов, которые в своих работах стремились найти новый визуальный язык, ориентированный на начало нового этапа в истории Японии. Фотографы провозгласили новый язык, который состоял из зернистой, размытой и нечеткой текстуры совместно с культурой урбанизации.

Поиски сформировываются в определенную систему, которая носит радикальный характер. Фотографы поняли — провокация работает. Дерзко и вызывающе — вот что собой представляла новая эстетика японской фотографии.

Provoke Era в Японии — это политический и социальный протест с одной стороны и искусство перфоманса с другой. Стиль фотографов не стоит рассматривать как документация событий, которые происходили в стране, или как экспрессивные абстракции: их стиль — это попытка придать форму случайным и мимолетным событиям. Именно поэтому фотографии получались такими живыми.

В визуальном исследовании представлены фотографы, создавшие журнал Provoke, и их единомышленники, которые так же столкнулись с культурным кризисом Японии в послевоенное время. Вместе они активно действовали в промежутке с конца 1950х и по середину 1970х годов, когда не утихающие бунты, спровоцированные недовольством государственных решений и веденной политикой, достигли своего пика внутри страны. Так как идеологически фото стремилось передать не фактическую действительность, а общее настроение японцев, лидерам течения удалось выстроить визуальную коммуникацию, с помощью которой получалась провокация — это работа с текстурой, пространством и эротическими сюжетами.

Текстура

Семэй Томацу, 1964

Высококонтрастные и размытые изображения — уникальный фотографический стиль, выработанный японскими фотографами, которые пытались запечатлеть состояние отчуждения и радикализм в момент исторических восстаний, как бурные реакции на послевоенное положение в стране, одновременно.

Эйко Хосоэ, 1959

Новый визуальный язык, который так же выражался через внимание к текстуре, пытался выразить то, что нельзя выразить словами — мироощущение, включавшее в себя растерянность перед будущим страны. Так, фотография не связывала зрителя с реальными предметами повседневной жизни, ведь цель фотографов заключалась в стремлении лишить ощущения стабильности и уверенности перед тем, что не поддается простому словесному описанию.

Дайдо Морияма, 1969

Дайдо Морияма, 1971

Так как фотографы-провокаторы разделяли точку зрения протестующих активистов, они приняли для себя грубый новаторский подход к фотографированию. В несовершенстве фотографий роль играло и взаимодействие с материалом: для печати использовалась дешевая неровная бумага с печатью низкого разрешения. Это лишь дополняло главную идею фотографов, так как уже печатным фото удавалось сохранить тот эффект спонтанности, который так хорошо отражал субъективный взгляд на вещи через призму личных ощущений.

Такума Накахира, 1968; Кодзи Таки, 1969

Журнал Provoke 1, 1968

Обращение к грубой и неразборчивой текстуре помог журналу Provoke создать особую характерную динамику: расположенные по всему размеру страницы высококонтрастные фотографии выглядели как небрежные черно-белые мазки. Утонченный язык, выраженный через текстуру, передавал не документальные события волн протеста, а эмоциональное состояние, которое было следствием негодования и недовольства народа.

Ютака Таканаси, Кодзи Таки, Provoke 1, 1968

Эйко Хосоэ, 1961

Акира Сато, 1960ые

В японском языке такие фотографии получили название «аре-буре-букэ», что дословно можно перевести как «зернистый, размытый и вне фокуса (камеры)». Такая подача шла в противовес аккуратному глянцевому фотожурнализму европейского и американского стиля, которые чаще всего носили коммерческий рекламный характер.

Ютака Таканаси, 1. 1969, 2-3. 1965

Семэй Томацу, 1961

Интерес к реальным текстурам проявлял Семэй Томацу, он уделял ей много внимания, поэтому на многих фотоработах она является важнейшей частью, она самостоятельна и выступает как повествователь. Это могли быть как абстрактные поверхности предметов, так и кожа людей, которым удалось пережить последствия атомного оружия в Хиросиме и Нагасаки. Деформация телесности и объектов демонстрирует катастрофу, которая повлекла за собой боль и страдания — такова реальность Японии после войны.

Семэй Томацу, 1. 1961, 2. 1960ые

Пространство

Такума Накахира, 1969

Города Японии начинают стремительно развиваться, быстрая урбанизация меняет привычный облик страны — Япония становится индустриальным обществом, которому пришлось испытать на себе радикальные изменения, переходя от традиционного к совершенно новому и современному стилю жизни. Фотографы периода провокации старались передать внутреннее впечатление от таких перемен, поэтому пространство в их работах очень динамично и угнетающе, как и сами изменения в жизненном ритме японцев.

Дайдо Морияма

Дайдо Морияма

Фотографии Дайдо Мориямы были либо критикой современной окружающей среды и ее пейзажей, либо репрезентацией завораживающих городских пейзажей. Он разделяет пространство и зрителя, заставляя заглянуть внутрь города, который кажется потусторонним и некомфортным. Резкий контраст между черным и белым убирает ненужные визуальную информацию либо же наоборот подсвечивают предмет, чтобы выделить детали текстуры — это придает городу некую футуристичность.

Дайдо Морияма, 1975

Эйко Хосоэ, 1971

Эйко Хосоэ тоже критиковал современный пейзаж. Он помещает элементы традиционной Японии в контекст всплеска урбанизации — мир вокруг меняется с бешеной скоростью, отсюда переоценка традиционного уклада.

Эйко Хосоэ, 1968

Хосоэ подчеркивает богатство Японской природы в попытках ухватиться за последнюю надежду на сохранение этого наследия.

Эйко Хосоэ, 1968

Ютака Таканаси, 1962

Ютака Таканаси в своих работах уделял внимание городским улицам, его взгляд был направлен на трагичные изменения города, который под влиянием стремительного урбанистичесого развития и поп-культуры, меняется не только через архитектуру, но и через новый ритм города, который давит на жителей мегаполисов.

Ютака Таканаси, 1974

Семэй Томацу, 1969

Работы Семэй Томацу восхищали тем, как ему удавалось озадачивать зрителя с помощью предметов, которые едва можно различить. Искаженная перспектива берет на себя основное внимание, в ходе ее рассмотрения перед человеком постепенно вырисовывается картина того, что находится перед ним.

Семэй Томацу, 1969

Эротизм и сексуальная революция

Семэй Томацу, 1969

Большие города отличались стремительным развитием урбанизации и подъемом андеграундной культуры. Так как мегаполисы были разрушены после военных действий Америки, они восстанавливались сами, но теперь города были заполнены черными рынками и улицами красных фонарей, где процветала проституция и царило богемное общество. Все это так же фигурировало в работах фотографов-провокаторов, которые отражали динамику города, где днем проходили студенческие протесты, а ночью их сменяла развратная ночная жизнь.

Дайдо Морияма, 1969

Дайдо Морияма, 1969

В период 1960–1970 годов во многих странах, включая Японию, наступила сексуальная революция, которая изменила привычный взгляд на отношение к сексуальным связям в обществе. Сама тема секса не могла смело подниматься в обществе из-за консервативных взглядов, а порнография существовала лишь для удовлетворения личных фантазий. Но с момента перемен в Японии, эротические кадры служат иной идее.

Нобуеси Араки, 1969-1971

Японские фотографы выносят сексуальные отношения на поверхность, изображая женщин лежащими обнаженными на кровать или в провокационных эротических позах, с целью указать на интимность и показать мир глазами этих самых фотографов. Но как и свойственно сексуальной революции, данный жест носит политический характер, который тонко намекает на то, что в повседневной жизни людей тоже существует «грязь», которую они не намерены скрывать.

Кохэи Есиюки, 1. 1971, 2. 1973

Эйко Хосоэ, 1960

Японские фотографы так же пытались менять взгляд людей на гендерные предубеждения. Гендерные роли предстают перед нами в утрированном виде, благодаря резкому свету и комбинации гендера и эротики фотографам удается иронизировать над теми стереотипами, которые внушаются модной индустрией.

Герои фото не уклоняются от откровенной эротики и не возражают оголить то, что может показаться неприемлемым в глазах общественности.

Заключение

Послевоенные японские фотографы сумели найти новый визуальный язык, который носил очень провокационный и революционный характер, учитывая политическое и социальное положение Японии, это как нельзя кстати подходило под общее настроение людей, так как полностью отражало те мысли, что витали в воздухе, но еще не обрели материальную форму.

Через точное понимание и ощущение текстуры, через осмысление переменчивого современного пространства и через эротическое откровение фотографы-провокаторы выстроили внутренний диалог с тем опытом, который так неожиданно и тревожно стал частью жизни каждого и поставил перед неизвестным будущим. В момент паники и растерянности символы, найденные фотографами, помогли выстроить и понять взаимоотношения между материальным, телесным и духовным.

Отныне о новом говорят по-новому.