Василий Кандинский и контекст

Данный проект был выполнен для конкурса научных работ «Проба пера» РГХПУ им. С. Г. Строганова в 2021 году, он был отмечен дипломом первой степени и напечатан в одноименном сборнике в виде статьи. Здесь публикуются его основные тезисы и иллюстрации.

В проекте на примере творчества В. В. Кандинского рассматривается важность понимания историко-культурного контекста при восприятии художественных произведений и использование мультимедийных инсталляций в выставочной деятельности для погружения зрителя в этот контекст.

Всякое произведение искусства есть дитя своего времени, часто оно и мать наших чувств.

(В. Кандинский)

У любого художественного процесса есть истоки в окружающем историко-культурном контексте, без его понимания современному зрителю бывает сложно воспринимать многие явления художественной жизни прошлого. И одной из задач выставочной деятельности в условиях мультимедийных технологий может быть знакомство посетителей не только с самими произведениями искусства, но и с контекстом, в котором они были созданы. Деликатное погружение зрителя в среду того времени, в мысли художника, которые натолкнули его на создание своих работ, может создать более благоприятные условия для восприятия и оценки художественных произведений.

И если с историческим контекстом неплохо помогают справиться различные таймлайны и аннотации, то помочь зрителю понять, в чем художник находил свое вдохновение, какова была логика его рассуждений, и как он пришел к тем или иным результатам бывает гораздо сложнее.

Работы В. Кандинского: «Мурнау. Летний пейзаж» (1909, Русский музей); «Композиция VIII» (1923, Музей С. Гуггенхайма)

В качестве примера предлагается использовать работы автора начальной цитаты — В. Кандинского и его путь от предметной живописи к абстракции. Условно творчество Кандинского можно разделить на три этапа: период ученичества и творческой переработки уже существующих направлений модернизма (1896-1908), переходный период полуабстрактных пейзажей, написанных в Мурнау (1908-1911) и период, когда абстракция стала главной составляющей творчества художника (1911-1944). При этом для современного зрителя процесс перехода от предметного искусства к беспредметному, его причины, рассуждения автора, мотивы и обстоятельства, побудившие Кандинского отказаться от миметического изображения реальности, могут быть не менее интересны, чем сам результат.

Пейзажи Василия Васильевича 1908-1911-х годов отражают путь постепенного отказа от предметного искусства. В то время Кандинский жил в Баварии, в небольшом городке Мурнау, куда они с Габриэлой Мюнтер, немецкой художницей и его подругой, уехали в 1908 году. Виды Мурнау стали первыми «подопытными» для будущих абстрактных импровизаций и композиций.

В. Кандинский и Г. Мюнтер. Вид г. Мурнау.

Мурнау — небольшой городок в часе езды от Мюнхена, расположенный у подножия Альп на берегу Штаффельского озера. В 1908 году Габриэла Мюнтер купила здесь дом, который пара любовно обустроила: расписывали мебель, собирали коллекцию народной утвари, украшали стены старинными картинами на стекле (традиционная техника, которая была распространена в Баварии, Чехии, Словакии и на юге России). Этой техникой очень интересовалась Габриэла Мюнтер, а затем и Кандинский принял участие в её увлечении, выполнив несколько работ на стекле, которые он называл «багатели» (с фр. — пустячки, мелочи). Особенностью такой живописи является то, что художнику приходится работать как бы «наоборот»: сначала наносить самые завершающие штрихи, а потом — основные цвета и фон, так как результат смотрят с обратной стороны стекла. Эта техника, скорее всего, оказала на Кандинского некоторое влияние: при работе на стекле, нанося слои, начиная с самых «верхних» проще абстрагироваться от предмета и начать воспринимать краски просто как цветовое пятно.

«Багатели» В. Кандинского (работы на стекле)

Период жизни Кандинского в Мурнау является, пожалуй, одним из самых ярких в его творчестве. В 1909 году художник инициировал создание «Нового мюнхенского художественного объединения» — сообщества немецких экспрессионистов, где ему становится тесно уже к лету 1911-го. Своё новое понимание живописи и искусства Кандинский реализует в новом объединении — «Синем всаднике», итогом которого становятся две выставки и один выпущенный альманах. В это же время Кандинский пишет книгу «О духовном в искусстве», которая была напечатана к открытию первой выставки «Синего всадника» и была, по сути, идейным ядром сообщества. Она до сих пор поражает своей актуальностью. В ней Кандинский много пишет о воздействии цвета на художника и зрителя, о композиции и соотношении форм, а также о «внутренней необходимости», которая, по мнению художника, произрастает из духовного начала произведения и её воплощение на холсте и есть главная ценность искусства. Эта ценность выражалась в остроте восприятия духовного начала в природе и в способности выразить «внутренний голос» предметов и явлений.

Пейзажи В. Кандинского из Мурнау (1909-1911)

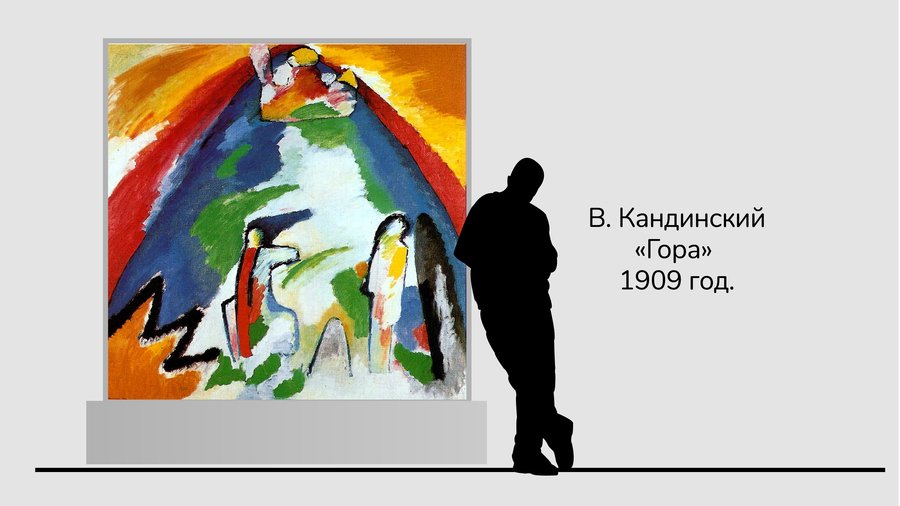

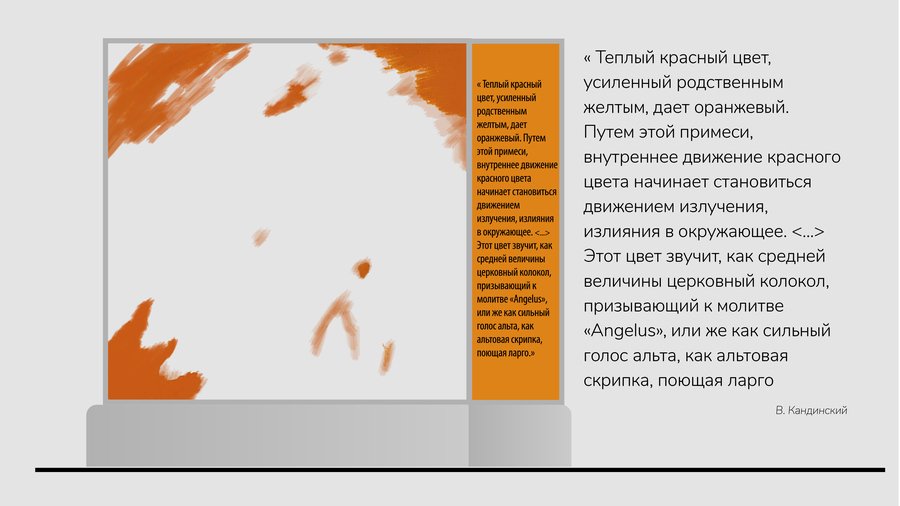

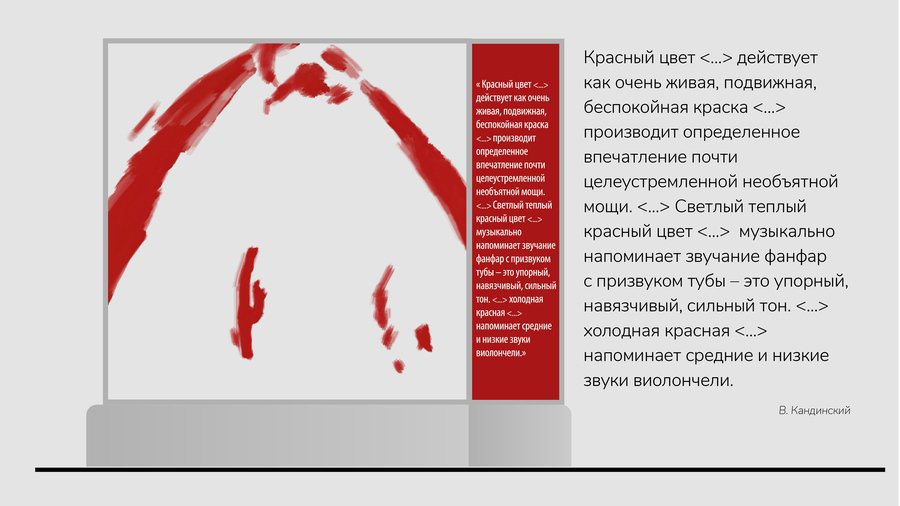

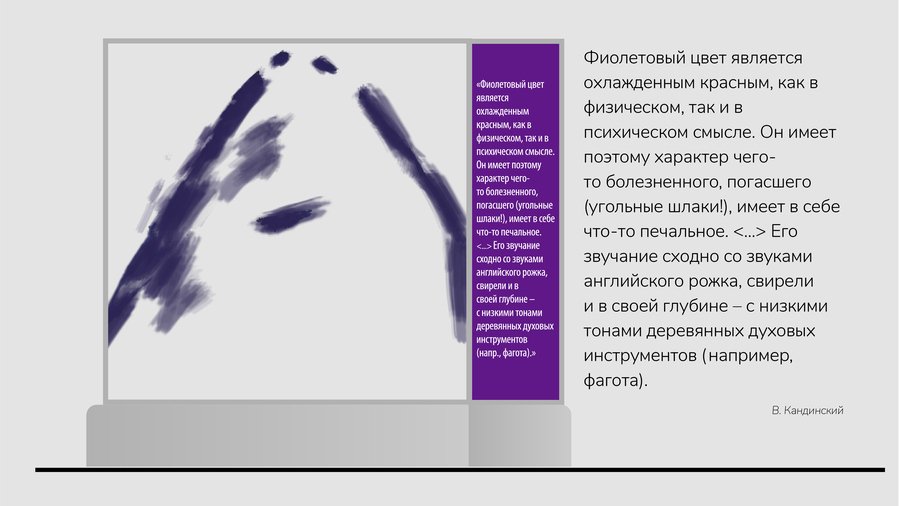

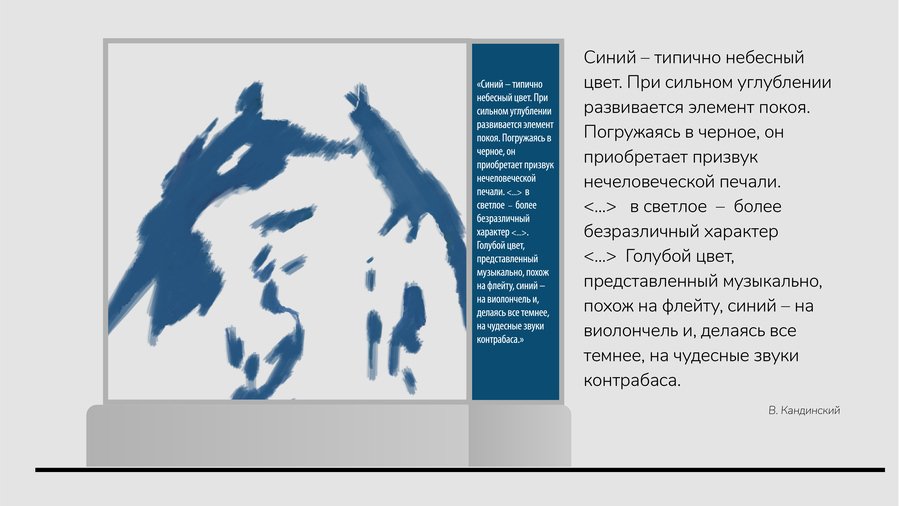

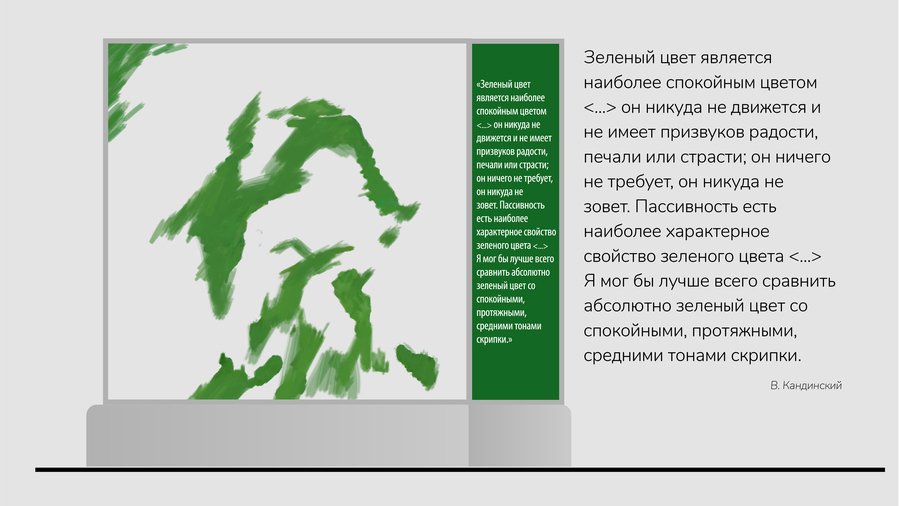

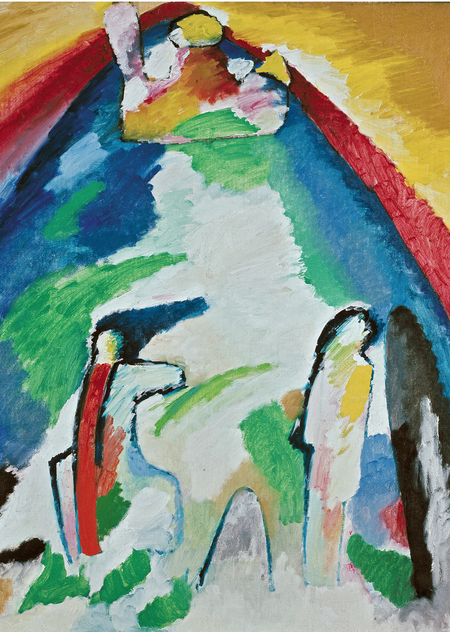

В своих теоретических трудах Кандинский раскрывает идейные основы своего подхода к работе с цветом и композицией. Особенно внимательно он разработал свою теорию цвета, подробно описывая психологическое воздействие каждой краски на зрителя и её связь со звуком. Через призму этих идей абстрактная живопись художника приобретает новое звучание и глубину. Познакомить зрителями с ними можно не только публикуя цитаты и хронологию событий, но и создавая инсталляции и видео-арты, которые помогут глубже прочувствовать идейные основы абстрактной живописи художника. Для примера была взята картина Кандинского «Гора» («Berg») 1909 года. Она является прекрасным примером переходного периода от предметного искусства к беспредметному через немецкий экспрессионизм. В ней ещё можно угадать реальные объекты: гору, голову лошади, силуэт всадника, здание на вершине горы, но, по сути, на картину нанесены яркие, экспрессивные пятна, которые приобретают самостоятельное значение, не привязанное к предметному миру. Цвет и форма получают в живописи Кандинского этого периода самоценность.

Используя теоретические выкладки из книги В. Кандинского «О духовном в искусстве» и технику живописи на стекле, можно превратить картину художника в пространственную инсталляцию, которая поможет наглядно продемонстрировать идеи художника, приведшие его к абстрактной живописи. Для этого можно «разобрать» картину на отдельные цвета-слои, сопроводив их цитатами художника, и выставить один за другим так, чтобы они собирались в целое изображение с одной, главной точки обзора, но при этом были самостоятельными объектами с других ракурсов. Каждый «слой» будет презентовать свой цвет сразу с нескольких сторон: абстрактное пятно собственно цвета, взятое из картины; цитата художника с описанием психологического воздействия этого цвета на зрителя; звук того инструмента, который у Кандинского ассоциировался с этим цветом.

Инсталляцию может сопровождать произведение Арнольда Шёнберга «Пять пьес для оркестра (нем. — Fünf Orchesterstücke) Op. 16», 1909 года. При этом с главной точки обзора, откуда слои сливаются в единую картину «Гора», слышно произведение целиком, а между «слоёв» транслируются отдельные инструменты, с которыми Кандинский ассоциировал каждый цвет (жёлтый — труба, оранжевый — альт, красный — виолончель, фиолетовый — фагот, синий — контрабас, зеленый — скрипка, белый и черный — паузы). Таким образом, можно сначала воспринять картинку и звук целиком, а затем пройти вдоль инсталляции и оценить каждый слой-цвет отдельным пятном и звуком, прочитав мысли автора про каждый из них.

Музыкальное сопровождение инсталляции выбрано не случайно. Арнольд Шёнберг (1874-1951) — австрийский композитор, крупнейший представитель музыкального экспрессионизма, основоположник новой венской школы. Шёнберг с Кандинским почти ровесники, оба искали новые методы творчества, каждый — в своей области. «Пять пьес для оркестра. Op. 16» — относят к так называемому свободно-атональному периоду творчества Шёнберга, который продлился с 1908 по 1909 гг. Это совпадает с периодом полуабстрактных пейзажей Кандинского. Таким образом, оба этих произведения — соль одного времени и одного места, эссенция смятенного состояния немецкого общества накануне Первой мировой войны, поиски новых путей самовыражения, поиски нового языка, которым можно говорить о новом мире. И, кажется, они замечательно дополняют друг друга.

Для инсталляции требуется помещение минимум 10×5 метров и оно должно быть своеобразным «переходом» от ранних картин художника к более поздним, абстрактным работам. Каждый цвет печатается на отдельном листе прозрачного пластика с учетом перспективного сокращения, чтобы в главной точке просмотра изображение получалось неискаженным. Каждый лист крепится на свой подиум или растягивается на тросах между полом и потолком. Для аудиосопровождения колонки подвешиваются под потолком для общего звука и между листами для каждого цвета отдельно. Если физического пространства на выставке не хватает, инсталляцию можно перенести в виртуальность, сделав 3D тур и предоставив необходимое оборудование для просмотра и прослушивания. Каждый цвет сопровождается цитатами Кандинского из его книги «О духовном в искусстве». Цитаты можно прочитать как с внешней стороны, так и находясь между «слоями».

Подобные мультимедийные объекты могут создать дополнительные связи между художником и его зрителем, помогут не просто прочитать цитаты, но и физически ощутить те идеи, которые привели к появлению того или иного художественного явления.

Обложка: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/c/c1/Wassily_Kandinsky_-Berg-GMS_54-_Lenbachhaus.jpg

Иллюстрации: