Выставка «Бажовский китч», 2019

После того, как художник Шабуров придумал «Бажов-фест», его позвали курировать выставку «Бажовский китч» про советскую и постсоветскую сувенирную продукцию на темы уральских сказов.

Одна проблема — слово «китч» не имеет внятного объяснения. Пришлось разбираться, что это такое.

Данный термин возник в Германии в XIХ веке, когда у бюргеров появились деньги на украшение жилищ. Культура, как и общество, тогда были сословными. Существовало «высокое искусство» — единичное, профессиональное и дорогое — для привилегированного сословия (сначала аристократии, потом буржуазии) и «низкое» — тиражное, дешёвое и народное. Дворянская критика относилась к культуре иных групп населения свысока.

Стало быть, этот термин не имеет эстетического значения и является маркером социального высокомерия. Со временем заниматься тиражным искусством, массовой или народной культурой перестало быть зазорным, но термин «китч» периодически вытаскивают из небытия те, кто хочет продемонстрировать, что они-то — носители эталонного «высокого вкуса».

Выходит, если в позднем СССР вновь стали склонять «китч», значит, в обществе произошло очередное расслоение, которое вскоре привело к развалу страны.

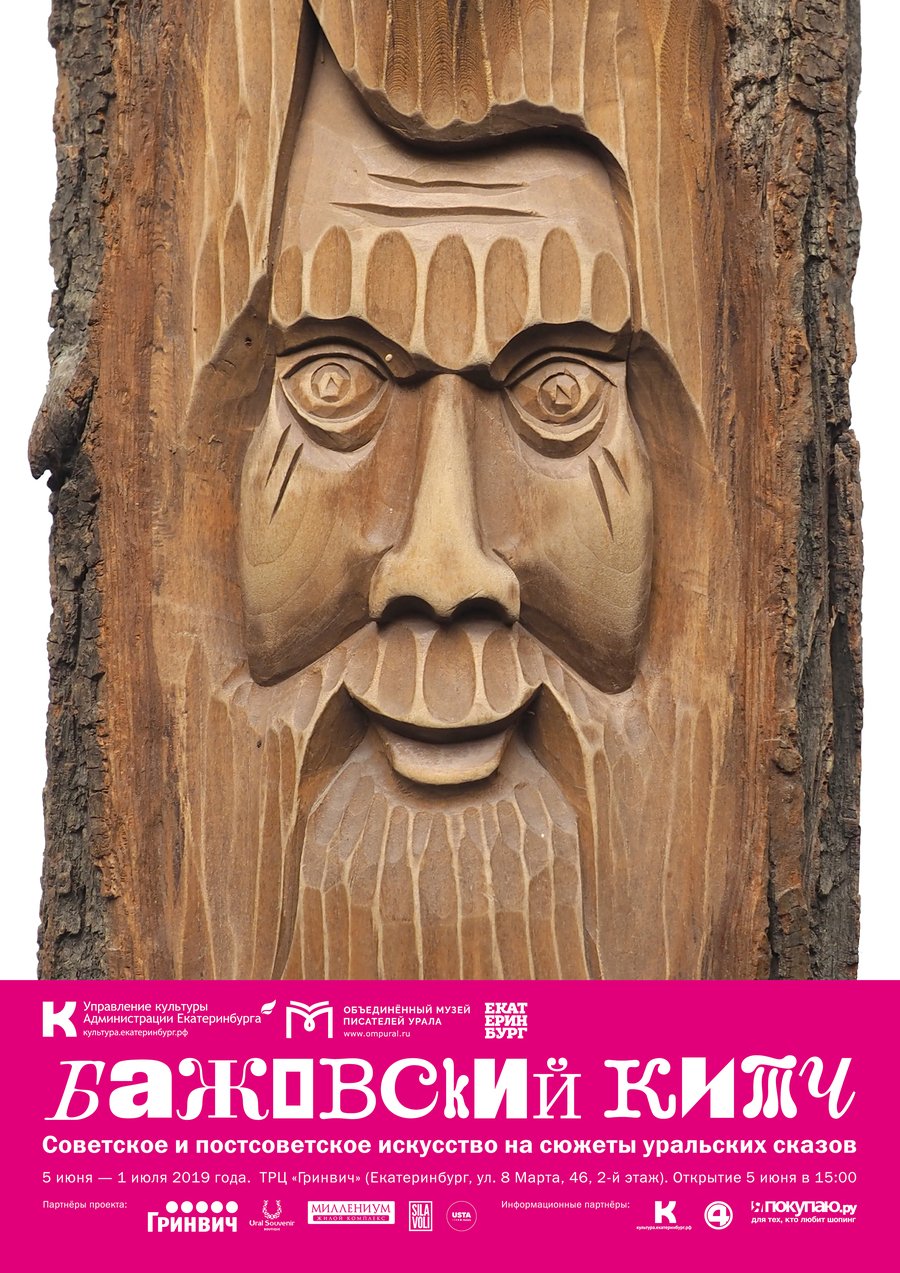

Афиши выставки

Каталог выставки

Александр Шабуров БАЖОВСКИЙ КИТЧ Советское и постсоветское искусство на сюжеты уральских сказов

Памяти Виталия Воловича (1928 — 2018) *

- Конечно, мы не хотим отнести творения В. М. Воловича к «китчу», но его иллюстрации к Бажову, ставшие каноническими, послужили источником вдохновения для целой армии советских художников и были многократно воспроизведены ими в оформлении домов культуры, турбаз, пионерских лагерей и в сувенирах 1980-х гг.

Авторы цитат и использованных материалов: Евгений Алексеев, Ариадна Бажова-Гайдар, Павел Бажов, Демьян Бедный, Валентин Блажес, Дмитрий Быков, Владимир Васильев, Дмитрий Гаврилов, Егор Гайдар, Роман Гельгардт, Андрей Головнёв, Валентина Горева, Маргарита Гудова, Людмила Гусева, Евгений Зашихин, Нина Зубова, Валерий Иванихин, Алексей Иванов, Елена Ишунина, Андрей Козлов, Наталья Конрадова, Татьяна Круглова, Елена Ленковская, Владислав Липатов, Марк Липовецкий, Мария Литовская, Валентин Лукьянин, Алексей Миронов, Андрей Мурзин, Надежда Мусянкова, Ольга Наконечная, Майя Никулина, Евгений Пермяк, Иван Плотников, Владимир Сутырин, Екатерина Харитонова, Наталья Швабауэр, Виола Эйдинова, Анна Яковлева и др.

КИТЧ ИЛИ НЕ КИТЧ?

СЛУЧАЙНЫЕ ЦИТАТЫ

«Коллективу Дмитровского фарфорового завода

Мои молодые друзья!

Мне, разумеется, было приятно узнать, что комсомольцы Вашего завода заинтересовались образами уральских сказов, и хотелось не просто поблагодарить за внимание, а как-то закрепить и даже усилить этот интерес. С этой целью решил подобрать для ответной посылки все иллюстрированные издания сказов за последнее время. При моём довольно беспорядочном хозяйстве этого вида подбор потребовал много времени, а дальше я длительно и тяжело болел.

Теперь, поднявшись после болезни, решил не ждать недостающих изданий прошлого года и посылаю, что оказалось под руками. Рисунки, как увидите, разные по стилю. Есть и явно формалистические, как в издании ВЦСПС, но всё же и они показательны, какие образы сказов привлекают внимание художников. Буду рад, если, например, темы „Серебряного копытца“ или „Огневушки-Поскакушки“, удобные для вещей бытового пользования, тоже привлекут внимание скульпторов и других работников Вашего завода.

Желаю Вам дальнейших успехов во славу нашей Родины и её великого мудрого Вождя товарища Сталина».

Павел Бажов

МИССИЯ

У нашей выставки парадоксальная цель: доказать, что «бажовский китч» — это совсем не китч.

ПРОИСХОЖДЕНИЕ ТЕРМИНА

«Китч» — термин, возникший в XIX веке в Германии. Имеет недвусмысленную негативную окраску, означает «халтуру», «безвкусицу», «дешёвку». Так торговцы называли недорогие поделки для иностранцев, а также для бюргеров, у которых появились деньги для украшения жилищ.

ОТСУТСТВИЕ ЯСНОСТИ

В искусствоведении пытаются описывать «китч» с внутриэстетических позиций. Поэтому внятного определения у «китча» нет. Судите сами:

«выражение мещанской психологии»;

«дурной вкус как характерное для буржуазии явление»;

«форма укоренённости поселкового сознания, вышедшего из фольклорной среды и не вошедшего в городскую элитную».

И как результат: «несмотря на популярность термина, у него не существует устойчивого денотата». Если обобщить: «китчем» обзывают искусство не штучное, а тиражное, не элитарное, а массовое, относящееся не к «высокому», а к «дурному» вкусу.

Однако «китч» нужно оценивать не с точки зрения эстетики, а как инструмент социальной стратификации. Для этого надо вспомнить о сословном делении общества, которое было отменено в России в ноябре 1917 года и закономерно забыто.

До этого существовало «высокое искусство» для представителей высших сословий (аристократии, затем буржуазии) и культура всех прочих слоёв населения. Дворянская критика презрительно отзывалась о вкусах мещан, а те, в свою очередь, не жаловали более низкие сословия. Вот откуда это высокомерие!

СОВЕТСКИЙ КИТЧ

То, что в конце 1970-х в СССР термин «китч» был извлечён из небытия, свидетельствует об очередном расслоении общества и перерождении советских элит.

Причина кроется в том, что, что самые пассионарные советские граждане погибли на фронте, население было измучено, в официальной риторике воцарился тезис «лишь бы не было войны».

Поэтому в 1960–1970-х годах в «стране победившего социализма» возникло «общество потребления» с новыми бытовыми стандартами (отдельная квартира, стенка, ковёр, хрусталь, чеканка, дача и летний отдых на море). См. о том фильмы «Берегись автомобиля» (1966), «Ирония судьбы» (1975) и «Лекарство против страха» (1978).

Подспудно сложился «государственный капитализм». Большая часть доходов в СССР отправлялась в «общественные фонды потребления», откуда распределялась между всеми гражданами на бесплатное образование, здравоохранение, жильё и профсоюзные путёвки.

Те, кто заведовал всем этим, постепенно захотели стать не временными управленцами, а владельцами заводов, газет и пароходов. Советские элиты почувствовали себя «новой аристократией» (о которой всё чаще снимали романтизирующие её фильмы, например, «Дворянское гнездо», 1969), а к трудящимся стали относиться свысока.

СИМПТОМЫ ПЕРЕМЕН

Творцы мимикрировали под изменившиеся настроения элит, стали клеймить «мещанство», обзывать «китчем» поделки из коряг или уральских камней, а самих рабочих изображать алкашами и «афонями». «Кино для народа» вновь противопоставили «высокому искусству».

Первый симптом перемен — фильм «Афоня» (1975), в котором переехавший из деревни в город мастер-сантехник изображён иронически, хотя и с сочувствием.

Последний положительный рабочий Гоша появился в фильме «Москва слезам не верит» (1979), который позднесоветская интеллигенция за искусство уже не считала. Киношники говорили: «Каждый может такое снять, но нам мешает хороший вкус».

А в «Маленькой Вере» (1988) работяга и вовсе показан не приходящим в сознание пьяницей.

ГЕРОИ «ПЕРЕСТРОЙКИ»

С наступлением «перестройки» мастера-камнерезы из сказов Бажова (и рабочий класс в целом) утратили привлекательность как для творцов, так и для масс. Новыми героями постсоветского общества стали «братки», «олигархи» и «интердевочки». См. одноимённые фильмы и телесериалы.

Но главным кумиром поколения стал краснобай-профессор Преображенский (из фильма «Собачье сердце», 1988), промышляющий подпольными абортами и абсурдными «экспериментами по омоложению» — молодому псу он пришивает половые железы пожилого забулдыги. Чувство солидарности с большинством населения ему чуждо. Созданный им новый человек оставлен без внимания и воспитания. Песни, которые он слушает, и книги, которые он читает, папаше не нравятся.

Закономерный итог — социальный расизм, убеждение, что из представителя социальных низов типа Клима Чугункина ничего хорошего получиться не может. Это приводит профессора к убийству своего создания.

В итальянской экранизации (1976) Преображенский закономерно изображён фашистом, а у нас стал глашатаем новой идеологии. Непросыхающий алкаш из «Маленькой Веры» и человек-собака Шариков воплотили новое отношение общества к Даниле-мастеру.

ТРИ ПРИМЕТЫ

Постепенно «китчем» или даже «тоталитарным китчем» стали считать всё декоративно-прикладное искусство 1970–80-х годов.

Надо признать, что массовая книжная, телевизионная или сувенирная продукция на сюжеты сказов Бажова и в самом деле была однообразной. То, что Бажов стал классиком при жизни, сыграло с ним злую шутку. Иллюстрируя его сочинения, художники избегали «живинки в деле», к которой призывал писатель.

К тому же социалистический реализм наставлял их следовать принципам народности, идейности и блюсти внешнее подобие реальности. Поэтому большинство художников воспроизводили одни и те же образы. Творения их были профессиональны, но неинтересны. Это сопровождалось массой непрофессиональных поделок.

Тиражное искусство предполагало:

узнаваемость (воспроизводило самые популярные сюжеты);

повторяемость (копировало образы других художников);

упрощение (индивидуальные или исторические приметы бажовских сказов отбрасывались).

ПЯТЬ ТЕМ

Теоретики «китча» в позднем СССР различали три стилистических пласта — «соцреализм», «андерграунд» и «китч». То есть культуру чиновничества (правящего от лица рабочего класса), новой буржуазии (включая примкнувшую к ним интеллигенцию) и большинства населения (в основном переселившихся в города крестьян).

В «китче» усматривали пять типовых тем: семейно-детскую, любовно-эротическую, историко-героическую, мистическую и экзотическую. То есть изображения детей, женщин, мужчин, чудищ и пейзажи.

Так мы и структурируем нашу выставку.

Перечислим элементы сюжетов, которые были утрачены при переносе их в массовое производство, и подумаем, как вдохнуть в бажовские образы новую жизнь.

ОБРАЗ БАЖОВА

СЛУЧАЙНЫЕ ЦИТАТЫ

«У советского народа есть свой добрый волшебник. Это автор „Малахитовой шкатулки“ Павел Петрович Бажов». Олег Шумков

«Павел Бажов — творец уральской идентичности». Алексей Иванов

«Сказы его — если сравнивать их с сочинениями Д. Толкина — воспринимаются как живой лес рядом с прекрасно построенным парком». Майя Никулина

«Какой метод работы? По существу, никакого. Интуитивное чувство, скорей». Павел Бажов

КОНТЕКСТ

Павел Петрович Бажов (27 января 1879 — 3 декабря 1950) — уральский Гомер, Маркес, Кастанеда, Толкин и Гиляровский в одном лице.

Последнее сравнение не случайно. Помимо прочего, Бажов написал книгу физиологических очерков «Уральские были». О том, как жили баре, приказные, заводские, приисковые, кустари и прочий рабочий люд.

ФАМИЛИЯ

Значение своей фамилии Бажов объяснял так: «Бажить — самое ходовое северное слово, означает — ворожить, но не угадывать, а предвещать, накликать… Отсюда наше заводское уличное прозвище — Колдунковы».

ОБРАЗОВАНИЕ

Бажов был отличником в Екатеринбургском духовном училище и в Пермской духовной семинарии. Имел прозвище Ритор. Позже преподавал церковно-славянский и русский языки, латынь, чистописание, черчение и алгебру в Екатеринбургском епархиальном женском училище с годовым окладом 1 000 (позже 1 500) рублей, а потом в Камышловском духовном училище. На одной из выпускниц Екатеринбургского училища в 1911 году женился.

При этом к церкви относился критически, в своих очерках закавычивал все церковные праздники, «мощи» и «целительные источники»: «Обман, разврат и жестокость — вот чем только и славился монастырь. Из кого при таких условиях мощи сделаешь?»

ПРОФЕССИИ И ПСЕВДОНИМЫ

Помимо учительства Бажов был журналистом и собирателем уральского фольклора. Писал в газеты «Заря народоправства», «Известия Камышловского уездного Совета», «Окопная правда», «Известия Усть-Каменогорского уездного революционного комитета», «Советская власть», «Красный путь», «Крестьянская газета», «Гигант», «Ленинская печать», «Правда», «Уральский рабочий», в журналы «Товарищ Терентий», «Колос», «Рост», «Штурм», «Красная новь» под псевдонимами: Бажев, Бахеев, Деревенский, Старозаводский, Ирбитский, Зауральский, Камышловец, Старый крестьянин и Бывший рядовой.

КАМЕРТОН

В 11 лет Бажов услышал в Полевском сказы первых местных поселенцев от неграмотного караульного и «подковыры» Василия Алексеевича Хмелинина, которого называли дедушка Слышко.

Другие его прозвища — Стаканчик и Протча. «Слышь-ко» и «протча» (прочее) были его характерными словечками. Стаканчиком Хмелинина прозвали после того, как он нашёл самородок в 18 фунтов, да просадил всё у скупщика золота и кабатчика с говорящей фамилией Барышев.

Дедушка Слышко и впрямь приходился Бажову троюродным дедом.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА

Помимо вводных присловий «слышь-ко», «однем словом», «напримерно», для самого Бажова характерны:

тавтологические удвоения («одна-одинёшенька», «заплакала-запричитала», «звать-величать», «пути-дороги», «туда-сюда», «братцы-хватцы», «тонцы-звонцы», «наелся-напился», «шубейка-ветродуйка»);

уменьшительно-ласкательные суффиксы («Данилушко», «волосёнки», «рубашонка», «пониточек», «пташки», «змейки», «звёздочки», «старичоночко», «девчоночка», «головушка», «стаканушка», «подмигунчик»);

народные просторечия («всюё», «втуе», «ране», «впусте», «завсегда», «всамделе», «робята», «церква», «патрет», «статуй», «кумекать», «здыморыльничать», «почихота», «оженились», «забеднели», «навздевать»).

Писатель Евгений Пермяк удивлялся:

«Это ж мой кровный, родовой бабушкин язык… А я-то думал, что булатное острословие народных речений, алмазная россыпь сказительных присловий, весёлое устное краснобайство канули навсегда в никуда, заменившись новой деловой печатной речью, а они, оказывается, всего лишь дремали в летаргическом полусне, слегка припорошенные рыхлым слоем общепринятой фразеологии широкого употребления…»

ВРЕМЯ БОЛЬШИХ СВЕРШЕНИЙ

Британец Джон Толкин в фантастическом эпосе «Властелин колец» (1954–55) символически описал атмосферу начала Второй мировой войны. Литературовед Марк Липовецкий и писатель Алексей Иванов придумали не менее красивую версию, что в сказах Бажова нашёл отражение его страх перед «Большим террором» 1937–38 годов.

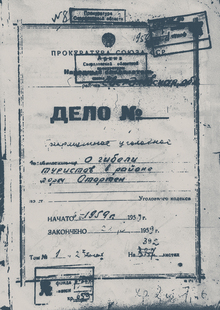

По легенде, рассказанной внуком писателя Егором Гайдаром, в 1938 году Бажова якобы вызвали в НКВД, чтобы арестовать, но забыли о нём из-за проходившей там чистки, после чего он и принялся сочинять сказы.

Липовецкий пишет:

«Позволю себе предположить, что в фантастических образах сказов происходит возвращение вытесненного — вытесненной травмы террора, вытесненного ожидания ареста — и именно благодаря этому возвращению „Малахитовая шкатулка“ наполняется такой, беспрецедентной для советской (а особенно, детской) литературы, жутью». Им вторит литератор Дмитрий Быков: «Главный источник фэнтези ХХ века — бегство из той реальности, жить в которой стало невыносимо».

Так в угоду изменениям исторической политики из «советского сказочника» сделали сначала «советский официоз», а потом «жертву тоталитарного режима».

Данные воззрения не имеют никаких исторических подтверждений.

Во-первых, свои сказы Бажов писал не для детей. Во-вторых, трагического в детской литературе того времени было более чем достаточно (например, в «Судьбе барабанщика» Аркадия Гайдара, 1938). В-третьих, никто Бажова арестовывать не пытался. Да, в 1937 году Бажов был исключён из ВКП (б) и остался без работы, но первые сказы написаны и опубликованы им до этого. А «Уральские были» — и того раньше, в 1924 году.

Наконец, термин «Большой террор» позаимствован из-за рубежа много позже — из одноимённой публицистической книги американца Роберта Конквеста (1968).

Так всё это видится задним числом и сторонним наблюдателям.

Сам Бажов считал, что живёт в период Великого перелома, грандиозных строек и первых «пятилеток», когда страна вырвалась из вековой нищеты и невежества. Он чувствовал себя в авангарде истории, создания общества, основанного на более справедливых началах, и воспитания нового человека. Его сказы запечатлели не конфликт автора с советской властью (он сам и был советская власть), а столкновение заводского уклада с предшествовавшими архаичными верованиями.

КЛАДЕЗЬ ДРАМАТИЗМА

По представлениям постсоветских мифотворцев, которые и сами умеют жуть нагнетать, помимо «атмосферы страха и террора» Бажову вредили фантастические чудища: «советский цензурный пуританизм», «государственный нарратив классовой борьбы», «национализм сталинской эпохи» и «страх перед большой Родиной».

В жизни Бажова хватало и реального драматизма.

В ней были: арест за участие в нелегальном профсоюзе, Гражданская война, подпольная работа, арест колчаковцами, побег, партизанское движение, конфликт с атаманом Козырем, ещё один арест, подавление контрреволюционного восстания, борьба с белогвардейскими бандами, руководство продразвёрсткой, брюшной тиф, исключение из партии, восстановление в партии, ещё одно исключение, рождение семерых детей и четырёх внуков, смерть дочери и трёх сыновей и т. д.

При этом писатель Пермяк вспоминал: «Бажова я почти не помню угрюмым…»

РАБОТЫ И НАГРАДЫ

До революции Бажов числился коллежским асессором (позже надворным советником) и работал преподавателем. Кроме этого ему довелось быть: казначеем Общества вспомоществования воспитанницам епархиального женского училища, членом Проповеднического комитета Екатеринбургской епархии, комиссаром по наблюдению за порядком и охраной г. Камышлова, председателем исполкома Камышловского Совета солдатских, рабочих и крестьянских депутатов, головой местной городской управы, уездным комиссаром просвещения в Камышлове и зав. отделом народного образования на Алтае, редактором газеты в Усть-Каменогорске, особоуполномоченным Упродкома, членом Главревтрибунала, председателем бюро профсоюзов, ответственным секретарем газеты «Красный путь», цензором-политредактором, главным редактором книжного издательства, секретарём бюро Свердловского отделения Союза писателей, депутатом Свердловского горсовета и Верховного Совета СССР. Был лауреатом Сталинской премии 2-й степени (1943), кавалером орденов Св. Станислава III степени и Ленина (1944).

ПРИСТРАСТИЯ

Бажов любил гречневую кашу и горбушку хлеба, натёртую чесноком. Иногда под чекушечку. Выращивал и сушил табак для трубки.

Откладывал любые дела, когда по радио передавали песни в исполнении Шаляпина. Сам пел только «Интернационал».

У Бажова есть 3 сказа о Ленине — «Солнечный камень» (1942), «Богатырёва рукавица» (1944) и «Орлиное перо» (1945).

ПРОБЛЕМА АВТОРСТВА

Первые сказы Бажов публиковал с указанием, что они записаны по памяти с чужих слов. Впоследствии это породило спор, являлся ли он их автором? Высказывалось и прямо противоположное мнение — что никакого фольклора у рабочих не было, что Бажов всё это выдумал.

Корни данной полемики уходят в далёкое прошлое. Ещё Лев Толстой в романе «Война и мир» (1865–1869) отступил от исторической правды, изобразив, как в Отечественную войну 1812 года герой-народ разгромил героя-одиночку Наполеона. Согласно постсоветскому варианту той же концепции в Великую Отечественную народ опять победил вопреки руководству ГКО и ВКП (б).

Писатель Дмитрий Быков * уверяет в обратном: «Давайте уже, наверное, пересмотрим советскую картину словесности и признаем, что концепция „всё вокруг колхозное, всё вокруг мое“ в словесности не работает. Народ — абстракция, у всех побед и поражений есть имена… Думаю, что из всех попыток выдумать советский фольклор эта была самой удачной и органичной… Это благодаря Бажову Урал стал восприниматься как спинной хребет Отечества, кузница, универсальное убежище…»

А как было на самом деле?

На самом деле Бажов всё написал сам. Но фольклорная основа у его сказов тоже существовала. Кроме того — это было опубликовано в подходящий момент, когда возник запрос на мифологию нового правящего класса.

ИСТОРИЧЕСКАЯ ПОЛЕМИКА

Согласно этой же установке Бажов критиковал основателя Екатеринбурга Вилима де Геннина. «По его словам выходит так, что без немцев мы бы на Урале и заводов не построили». Хотя когда тот описывает плотинное дело, использует всё сплошь русские наименования: «ряжи», «водные лари», «вешняный прорез».

В Великую Отечественную у Бажова вышла книжка «Сказы о немцах» (1943). Тех самых, что слово «китч» придумали. Иностранцы показаны там прохвостами, которые стремятся узнать и присвоить секреты уральских мастеров. Но мастера их обводят вокруг пальца, а вместо того, чтобы копировать иноземные образцы, отливают в чугуне своих бабушек.

Прочитав, что изготовление асбестовой пряжи возникло во Франции при Наполеоне, Бажов написал сказ «Шёлковая горка» (1947) будто на Урале это ремесло было известно куда раньше, открыла его крепостная из Невьянска.

А сказ «Коренная тайность» (1945) опровергает выдумку об иностранном рецепте уральского булата, изобретённого на самом деле инженером Павлом Аносовым.

Поэтесса Майя Никулина заключает:

«Он оставил нам не только сказы об Урале, но и нравственный кодекс на все времена и наглядный пример любви к земле, вот этой самой — под ногами, в душе и вокруг, — а не к своей, её обвиняющей или защищающей деятельности, имеющей место быть где-нибудь в Мюнхене или Париже».

ПАМЯТНИКИ

Памятники Бажову стоят в Екатеринбурге, Полевском, Сысерти и Копейске.

Улицы, названные его именем, есть в Москве, Екатеринбурге, Челябинске, Кургане, Иркутске, Усть-Каменогорске и других городах.

В 2019 году в честь 140-летия Бажова в Полевском установили 2-метровый и 15-тонный арт-объект «Борода Бажова» (из белого мрамора).

В редакции журнала «Урал» в Екатеринбурге хранят валенки Бажова, в редакции «Уральского следопыта» — его письменный стол, над которым висит бивень мамонта, а в отделении Союза писателей, где председательствовал Бажов, хранится зеркало, куда он смотрелся. По легенде, это зеркало из Ипатьевского дома.

КАЗУС

В 1990-е в Челябинске существовала неоязыческая секта бажовцев. По их верованиям духовный центр мира находится в Аркаиме, им управляет Хозяйка Медной горы.

«Хозяйка — сотрудница Иерархии Света и помощница Матери Мира. Великие Учителя планеты и их сотрудники работают в научных лабораториях, занимаются исследованиями в масштабах Солнечной системы».

Помощниками Хозяйки являются Великий Полоз, бабка Синюшка, Огневушка-Поскакушка и прочие персонажи сказов Бажова. Кроме самого писателя бажовцы почитали Ермака, который открыл путь на Восток, где находится таинственное Беловодье, и соединил Европу с Азией.

ИТОГ

Из всего этого многообразия сувенирному Бажову достались лишь борода, трубка да мешки под глазами. Его образ свёлся к формуле «Колдун уральский бородатый», как написал когда-то поэт Демьян Бедный.

УРАЛ И МАЛАХИТ

СЛУЧАЙНЫЕ ЦИТАТЫ

«Урал реализовался как миф». Евгений Зашихин

«Будем откровенны, Бажову удалось создать лучшую метафору России за всё советское время: Россия и есть каменный цветок, то есть в сущности оксюморон. Но выживает в России только тот обработчик камня, который умеет этот узор считывать. Это и есть идеальное поведение российской власти: камень наш драгоценен, полер наводить не надо, надо понять его узор и с ним совпасть». Дмитрий Быков *

«Образ не выдумывается, а берётся готовым». Павел Бажов

«В коллективном языковом сознании концепт „золото“ образует свою лексико-семантическую парадигму, которая является смысловым стержнем профессионального фольклора золотодобытчиков и его эмоциональной доминантой». Ольга Наконечная

МЕСТО ДЕЙСТВИЯ

Действие большинства сказов Бажова происходит на Урале в Сысертском горном округе, вблизи пяти заводов: Сысертского, Верх-Сысертского, Нижне-Сысертского (Ильинского), Северского и Полевского.

Многие сказы связаны именно с Полевским заводом. В 4 км от него (и в 52 км от Екатеринбурга) находится Медная гора, она же просто Гора, Гумёшки (устаревшее «пологий холм») или Гумёшевский рудник. Он был открыт в 1702 году, а в 1994 закрыт и затоплен.

РАЗОЧАРОВАНИЕ БАЖОВА

До этого в Гумёшках добывались: малахит, медная лазурь, медная зелень, медный колчедан, красная медная руда, медь самородная, брошантит, фольбортит, халькотрихит и псевдомалахит-элит. И вот результат. Когда Бажов впервые увидел Медную гору, о которой слышал от бабушки, он чуть не расплакался от обиды:

«Никакой горы тут вовсе не оказалось. Было поле самого унылого вида. На нём даже трава росла только редкими кустиками. На поле какие-то полуобвалившиеся загородки из жердей да остатки тяговых барабанов над обвалившимися шахтами».

КОНТЕКСТ

До Бажова на Урале собирал былины мастеровой Кирша Данилов, «последний скоморох» и составитель первого сборника «древних российских стихотворений» (1742).

Но именно благодаря Бажову Урал стал такой же мифологической территорией, как Малороссия Гоголя, Макондо Маркеса, Йокнапатофа Фолкнера, Страна Оз Баума, Хоббитания Толкина и Хогвардс Джоан Роулинг. Краем мастеров, чудищ и самоцветов.

МИФОЛОГИЧЕСКОЕ ПРОШЛОЕ

Урал — слово из башкирского языка. По башкирской легенде, здесь гулял великан, на поясе которого были собраны все его богатства. Когда он снял свой пояс и положил на землю, получился Уральский хребет.

По представлениям древних греков, здесь располагались Рифейские горы. За ними жили таинственные гипербореи, отсюда дул северный ветер Борей, здесь заканчивалась ойкумена (известная грекам часть Вселенной), потому должно было находиться много нетронутых богатств. Первый начальник горнозаводского округа Василий Татищев предложил прочертить здесь «границу Европы и Азии». Николай I «в интересах науки и страны» пригласил сюда в 1829 г. немецкого географа Александра фон Гумбольдта, который подтвердил: «Уральские горы суть знатнейшие во всей империи».

Это представление пережило века. Согласно школьным учебникам, из 70 элементов таблицы Менделеева здесь добывается 50, наличествуют 5 000 минералов и 150 000 месторождений полезных ископаемых. 119-й и 120-й элементы таблицы Менделеева до сих пор не открыты, но в уральских недрах они наверняка уже есть.

НЕМЕЦКИЕ СВЯЗИ

Мифологическими родственниками гипербореев и башкирского великана являются:

альвы, эльфы, цверги, хоббиты и нибелунги (что переводится как «дети тумана»), которые хранят подземные богатства у берегов Рейна, а также дали название древнегерманскому эпосу и оперному циклу Рихарда Вагнера «Кольцо нибелунга» (1848–1874).

Литератор Дмитрий Быков * пишет:

«Немецкие корни мифов Бажова очевидны: тут и легенда о мертвом женихе (Данило уходит в горы накануне и вместо свадьбы), и женщина-богатырша, довершающая дело мужа („Горный мастер“). И не зря на эти сугубо оперные, вагнеровские сюжеты в СССР тоже писали оперы».

О том, что думал по этому поводу сам Бажов, см. «Сказы о немцах» (1943).

СТАРЫ ЛЮДИ И ВОЛЬНЫ ЛЮДИ

На самом деле Полевской завод строился на месте других древних рудокопен — «чудских копаней». Это от них по всему Уралу сохранилось множество медных бляшек с изображениями людей, лосей, орлов и ящеров, прозванных «пермским звериным стилем».

«Куда делась чудь?» — спросили президента Путина на «Прямой линии» 2019 года. «Как куда? — ответил он. — Ассимилировалась. Но навсегда осталась в культурном коде русского народа».

В сказах Бажова «чудь» (они же манси и вогулы) называются «стары люди».

«Стары люди вовсе маленькие были. Они ходили под землёй по одним им ведомым ходкам и знали всё нутро».

«Были они не русськи, не татара, а какой веры-обычая и как прозывались, про то никто не знает. По лесам жили. Однем словом, стары люди».

«А потом засыпали себя, когда в этот край пришли другие народы».

По Бажову, народная хронология региона такова: сначала здесь жили «стары люди», потом татары, потом «Ермак», потом «казаки», потом «наши» (т. е. горнозаводские рабочие).

Помимо мифов «старых людей» источником своих сказов Бажов считал легенды «вольных людей» (бежавших с каторги «варнаков», сбившихся в ватаги и совершавших грабежи торговых обозов).

УРАЛЬСКАЯ МАТРИЦА

По мнению писателя Алексея Иванова, базовым принципом «уральской матрицы» стала неволя: «Выбор неволи — это уральское понимание свободы. Когда человек вместо свободы подчиняет жизнь сверхценности своего дела на этой земле. Неволя работников — главный ресурс горнозаводской державы».

Весь этот экзистенциализм верен с точностью до наоборот. На фоне остальной России Урал был относительно вольной окраиной. Местом, укрывавшим инакомыслящих и инаковерующих. Поэтому здесь соседствовали:

новгородцы Строгановы и туляки Демидовы, поморы, казаки и кержаки (старообрядцы), ссыльные, раскулаченные и депортированные, эвакуированные и военнопленные.

Все вместе слились в так называемую «горнозаводскую цивилизацию» (термин придумал Павел Богословский в 1926 году).

УРАЛЬСКИЕ КАЧЕСТВА

Однако противоречие между трудом и капиталом никто не отменял.

Положительные герои сказов Бажова — горнозаводские рабочие и мастера. А отрицательные — баре, их приказея (приказчики), конторско начальство и скоробогатые.

Отношение к начальству передают народные прозвища: Душной козёл, Жарёной зад, Северьян Убойца, Ераско Поспешай, Полторы Хари, Паротя (потому что всё время грозит: «па-а-ароть!»), барский пёс, полоумный косой заяц, из собак собака, откать последняя, рыкало-зыкало, конторска нюхалка.

Хотя, бывало, доставалось и своим — Ваньке Сочню, Кузьке Двоерылке и Охоне Пустоглазке.

Положительные качества бажовских героев: рукастость, мастеровитость, бойкость, смекалистость. Отрицательные: пустопорожность, жадность, мотовство, самодурство, жестокость, злопамятство. Либо у тебя «руки с понятием», либо от тебя только материалу порча.

«Со всяким народом, милый сын, попросту живи, а лодырей остерегайся. Иной больно высоко себя ставит, а сам об одном заботится, как бы на чужой спине прокатиться. Ты его и опасайся. А того лучше, гони от себя куда подальше» («Алмазная спичка»).

УРАЛЬСКИЙ ХАРАКТЕР

В массовом сознании укоренилось более стереотипное представление об «уральском характере». Уральцам присущи: суровость, немногословность, прямолинейность, грубая сила и коллективизм.

Самая известная цитата на сей счёт — из письма писателя Чехова, о том, что людей на Урале рожают механики:

«Здешние люди внушают приезжему нечто вроде ужаса. Скуластые, лобастые, широкоплечие, с маленькими глазами, с громадными кулачищами. Родятся они на местных чугунолитейных заводах, и при рождении их присутствует не акушер, а механик. Входит в номер с самоваром или графином и того гляди убьёт. Я сторонюсь».

Даже шеф жандармов Александр Бенкендорф отмечал, что уральские мастеровые «люди ума хитрого, напитанного духом своеволия и неповиновения начальству».

Гоголевский Вакула пресмыкается перед Екатериной Великой, бажовская Танюшка — нет. «Приходит царица в палату малахитову. Все ей кланяются, а Танюшка — и не подумала:

— Это ещё что придумал! Я велела мне царицу показать, а ты подстроил меня ей показывать».

УРАЛЬСКИЕ СЛОВА

«Баской» — красивый, «робить» — работать, «справный» — зажиточный, «хезнуть» — ослабеть, «ни бельмес» — не понимаю, «сгинуть» — погибнуть, «голбец» — подпол, «елань» — поляна, «завидки» — зависть, «мараковать» — понимать, «различка» — разница, «провинка» — ошибка, «охтимнёченьки» — тяжело мне.

ПЕТРОВСКАЯ МОДЕРНИЗАЦИЯ

«Уральский характер» — производное особых условий жизни и форм хозяйствования. Результат петровской модернизации 1700-х и сталинской индустриализации 1930-х годов.

В XVIII веке Урал стал промышленным анклавом внутри крестьянской России. Недра принадлежали царю, но частным лицам было разрешено искать здесь руду и строить заводы. Право разработки месторождений получали те, кто их разведал. Первое время заводы освобождали от выплаты в казну десятины. Крестьян переселяли сюда целыми деревнями.

В результате в 1700–1750 годах на Урале был построен 71 завод (27 казённых и 44 частных). При них свой тип поселений и своя система управления — Берг-коллегия. Казалось бы, столицей губернии была Пермь, но в Екатеринбурге располагался обер-бергамт — правление всех горных заводов хребта Уральского, подчинявшееся напрямую императору. Берг-привилегия освободила горнозаводские округа от указаний гражданских властей.

Заводы нуждались в работниках и принимали всех — беглых крестьян, бывших каторжников, рекрутов-дезертиров и раскольников-староверов. Жители заводских посёлков подчас имели пахоту, покос, а также право «искаться на земле». Отсюда развитость кустарной промышленности и артельного производства.

ЕЛИЗАВЕТИНСКАЯ ПРИВАТИЗАЦИЯ

Полевское месторождение отыскали в 1702 году крестьяне Сергей Бабин и Кузьма Сулеев. Место завода определил начальник казённых заводов Василий Татищев, плотину и фабрики построили при де Геннине.

В 1750-е годы казённые заводы, почти как на нашей памяти, были приватизированы придворными сановниками. Повод Бажов объяснил так:

«Вороватые царские чиновники и немецкие специалисты имели дело всё время с убытком».

А вот картина расхищения казённых горных заводов по Бажову. Начал это полезное «для интересу её величества» дело немец Шемберг. У него кусок выхватил граф Шувалов. За ним потянулись оба графа Воронцовы, граф Чернышёв, граф лейб-кампанеец Гурьев и князь Репнин. Среди «больших дворцовых птиц» затесался купец Турчанинов, которому достался Полевской.

Гумёшевский рудник приносил заводовладельцу баснословные барыши:

«О размере этих барышей можно судить хотя бы по таким цифрам. Заводская цена пуда меди была 3 р. 50 к., казённая цена, по которой сдавалась медь, — 8 руб., и были годы, когда выплавка меди доходила до 48 000 пудов».

СТАЛИНСКАЯ ИНДУСТРИАЛИЗАЦИЯ

В годы первой пятилетки (1928–1932) в Уральской области было построено 28 новых городов, 149 промышленных предприятий и 6 электростанций. В годы второй пятилетки (1933–1937) ещё 60 крупных заводов.

Как результат: «У этого города нету традиций», написал в 1928 году поэт Владимир Маяковский. Пробираясь по грязи свердловских новостроек, он жаловался: «Чёрт знает что делается! Все улицы изрыты. Не город, а строительная площадка». Сейчас это трудно понять, но на глазах одного поколения грязные улочки, по которым были накиданы доски, стали помпезными проспектами и бульварами!

В 1940-е Урал становится главной оборонной базой страны. Сюда эвакуировали свыше 600 заводов (404 из них в Свердловскую область), десятки вузов, театров, музеев и 1,4 миллиона человек из 52 областей и республик страны.

Образ уральца тоже поменялся.

В 1934 году появился знаменитый триптих Юрия Пименова «Работницы Уралмаша», где они сначала трудятся в цеху, потом чаёвничают и сидят в театральной ложе. В 1943 году одним из главных героев фильма «Два бойца» стал «Саша с Уралмаша» (в исполнении Бориса Андреева).

В 1960 году была опубликована поэтическая формула Александра Твардовского «Урал — опорный край державы, её добытчик и кузнец», позже помещённая на герб Свердловской области. С тех пор Урал изображается в виде аллегорического бородатого литейщика в фартуке и рабочих рукавицах.

РЕГИОНАЛЬНАЯ ИДЕНТИЧНОСТЬ

Бажов стал одним из творцов советской мифологии, где труд на общее благо был важнее личного и национального. В постсоветской России всё пришлось перенастраивать.

Региональную разновидность идентичности (психологический термин, означающий соотнесение индивида с теми или иными общностями — семьей, подъездом, улицей, городом, страной, планетой) попеременно то пестовали, то зажимали.

Пестовали в 1990-м, когда президент Борис Ельцин сказал: «Берите суверенитета, сколько сможете унести!». Зажимали в 1993-м, когда на Урале в очередной раз (после Временного правительства Урала 1918 года) организовали Уральскую и Южно-Уральскую республики, которые поспешно упразднили.

Концепции местной самобытности порождали административные пертурбации.

В 1926 году в связи с организацией Уральской области была выдвинута идея «горнозаводской цивилизации». В 1993-м вместе с учреждением Уральской республики возникла идея «цивилизации Средиземья», писались книги о том, что волхвы пришли в Вифлеем с Урала, и что тут расположена могила Атиллы. После образования в 2000 году Уральского федерального округа заговорили всего лишь о необходимости продвижения местных брендов и развития регионального туризма.

УРАЛЬСКИЕ РЕЙТИНГИ

Что скрепляет многочисленные уральские народности сейчас?

По опросу ЭтноЭкспедиции РАН (2012), самыми значимыми историческими событиями для них являются: Великая Отечественная война, Великая Октябрьская социалистическая революция с Гражданской войной, распад СССР, крещение Руси и Отечественная война 1812 года. Последнюю не вспоминают ханты, зато превозносят казаки. Ниже в списке оказались: «перестройка», полёт Гагарина, монголо-татарское иго, путч 1991 года, продажа Аляски, Первая мировая война и очередные президентские выборы.

Самыми выдающимися людьми для уральцев стали: Пётр I, Сталин, Суворов, Жуков, Екатерина II, Столыпин, Ленин, Иван Грозный, Александр Невский, князь Владимир и Чапай. Из деятелей культуры: Ломоносов, Пушкин, Лев Толстой, Лермонтов и Есенин.

МАЛАХИТ

Благодаря Бажову главным уральским самоцветом сделался малахит — поделочный минерал, дигидроксокарбонат меди. Его название происходит от растения мальва. Основными месторождениями малахита в России были Гумёшевский и Меднорудянский рудники.

Малахитная пыль описывалась Бажовым как ядовитая: «И то сказать, нездорово это мастерство, с малахитом то. Отрава чистая». Камнерезы умирали от чахотки и старались не хранить малахит там, где жили.

Существовало поверье, что малахит — камень одиночества. Чтобы избежать этого, нужно надевать не одну брошку или серёжки, а целый гарнитур. Тем не менее во всех ящиках в кабинете Бажова были рассованы куски обработанных и необработанных уральских камней. В детстве в его доме были две «праздничные» вилки, ручки которых выточены из малахита. Отполированный кусок малахита Бажов клал в чемодан дочери, когда та уезжала. Сказ «Малахитовая шкатулка», давший название циклу, первоначально назывался «Тятино подаренье».

В России месторождения малахита давно исчерпаны, его возят из Конго и ЮАР. Зато в Москве рядом с улицей Павла Бажова с 1967 года есть улица Малахитовая.

ИТОГ

Из многовековой уральской истории и многообразия уральских образов массовая культура (и туристическое начальство) отобрали: афоризмы «Урал — опорный край державы», «Седой Урал куёт победу» и «Тагил рулит», малахит, реку Чусовую с прибрежными скалами, столбы Мань-Пупу-Нёр, Шигирского идола, Пермский звериный стиль, убийство Романовых, перевал Дятлова, свердловский рок, Уралмашевское ОПС и танк «Армата».

ХОЗЯЙКА МЕДНОЙ ГОРЫ И ЯЩЕРКИ

СЛУЧАЙНЫЕ ЦИТАТЫ

«Как бы ни был уникален этот образ, происхождение его, к сожалению, скорее всего традиционное — от обычного мелкого „духа местности“, так сказать, „дриады камня“. Алексей Иванов

„Сразу выскажу своё дилетантское мнение, — гипотеза о преломленном народным сознанием образе богини Венеры, — полная чушь. Сказы в народе родились не в писательских кабинетах и не в библиотеках с запылёнными книжками о страстных эллинских богах. Отталкивались они не от какого-то там клейма заводского. Это было бы просто смешно. Сказы родились от прямого мистического общения народа с потусторонними существами местности. И складывались не за один век“. Блогер Вятский

„Хозяйка Медной Горы становится зловещим двойником и антагонистом патриархальной Родины-Матери, мифологемы, создаваемой имперской культурой 1930–50-х. Эта гипотеза позволяет понять и то, почему все духи гор у Бажова — женщины, т. е. фигуры, подрывающие патриархальную власть, и почему, как упоминалось, Хозяйка акцентированно наделена неславянскими чертами… Этническая „инакость“ усугублена чертами монстра — но именно этот страшный и в то же время влекущий образ становится воплощением утраченного дома, вернуться в который можно, только пройдя через временную или постоянную смерть. Даже сексуальная свобода, предполагаемая образом Хозяйки, звучала антитезой насаждаемой в 30-е годы патриархальной морали». Марк Липовецкий

ТАЙНАЯ НАЧАЛЬНИЦА

Фантастические существа у Бажова по преимуществу женщины.

Главный женский образ — Хозяйка Медной горы, Малахитница, или, как она себя называет, Каменна девка. В народе предпочитали не произносить её имя (так же, как Воландеморта в «Гарри Поттере»), говорили: «Сама», но все понимали, о ком речь.

Малахитница появляется в 10 сказах Бажова: «Медной горы Хозяйка» (1936), «Приказчиковы подошвы» (1936), «Сочневы камешки» (1937), «Малахитовая шкатулка» (1938), «Каменный цветок» (1938), «Горный мастер» (1939), «Две ящерки» (1938), «Хрупкая веточка» (1940), «Травяная западёнка» (1940), «Таюткино зеркальце» (1941). В одном из них она раздваивается.

ДУХ МЕСТА

Талант Бажова заключается также в том, что он самолично описал истоки своих сказов и происхождение персонажей. Все исследователи путано и многословно пересказывают его собственный очерк «У старого рудника» (1939–40). Согласно этому очерку, Хозяйка — типичный дух местности, каковые существуют в любом языческом (дохристианском) пантеоне и охраняют природные богатства. Обладает необходимой в её деле способностью к геокинезу — заставляет землю расступиться, перемещает недра и т. п.

ДЕВКА АЗОВКА

Высказывались предположения, что Хозяйка Медной горы воплощает Эрос Урала; что она — реинкарнация богини Венеры, чьим изображением клеймилась полевская медь; что она напоминает Родину-мать и Мать-Сыру Землю, а её властность и холодность — Снежную королеву Андерсена.

Однако Бажов сам перечислил фольклорных родственников Хозяйки: Горная матка, Золотая баба, девка Азовка, Горный дух, Горный старец, Горный монах и Горный хозяин.

Девка Азовка живёт в заваленной пещере на Азов-горе (70 км от Екатеринбурга) и происходит из легенд «вольных людей». В одних сказах она — страшилище огромного роста с непомерной силой. В других — полюбовница атамана, которую приковали здесь на цепь, чтобы отпугивать стонами и криками кладоискателей:

«Пущай-де до веку казнится да людей пужает». Азовка «сидит век-веченский, а сама не старится». Своих привечает, чужих губит. Чтобы попасть в её пещеру, надо знать пароль — слова песни. Тогда скала открывается, оттуда выходит девица-красавица, которая начинает «звать-величать, гостей привечать, про здоровье спрашивать». Но если песню знать не целиком, девица и ход исчезнут. Видевшие их начинают друг друга мутузить да в речке топить. «Когда все утонут, девка опять выскочит, да и заревёт по-лешачиному».

Бажов поясняет, что у «старых людей» «самоглавная пещера в Азов-горе была». Выходит, главный сысертский дух обитал не в Медной, а в Азов-горе? Ещё одно ограничение: Хозяйка Медной горы властвует над всеми рудами и минералами, кроме золота. Им командует Великий Полоз!

БАЖОВСКИЕ ЖЕНЩИНЫ

Женщины в сказах Бажова подразделяются на девчоночек, сироток, подлетков, девиц, девах, девушек, девок, молодух и баб.

Идеи феминизма ещё не залетели к ним в головы, поэтому их жизненный путь регламентирован традиционным народным укладом. Основа правильной жизни — семья.

Выйдя замуж, девка становится бабой. Те, кто кичатся своей красотой и помыкают парнями, — обманные девки.

Кто до определённого возраста не вышли замуж — перестарки и незамужницы.

Ещё бывают: бабы-беспелюхи (беспечные), смотницы (сплетницы), плёхи (распутницы), бабёшки (завидущие), бабёнки (гулящие) и бабочки (порхающие вокруг своих мужей). А также вдовы, старухи, бабки, баушки и барыни (жёны помещиков).

СЕМЕЙНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ

Малахитница — «девка небольшого росту». Коса у неё не прикрыта платком, это указывает, что она не замужем: «Спиной к парню, а по косе видать — девка». Коса — иссиня-чёрная, глаза — зелёные. Ленты в косе «позванивают, будто листовая медь».

НАРЯД

Про кокошник, который надевают на Хозяйку Медной горы иллюстраторы и кинохудожники, у Бажова ничего не сказано.

Платье у Малахитницы — предсказуемо из малахита: «Камень, а на глаз как шёлк, хоть рукой погладь».

Другие её атрибуты — кайло и цветок:

«И такая, и сякая, немазаная сухая. Платье зелёное, коса чёрная, в одной руке каёлка махонькая, в другой цветок. И горит этот цветок, как хорошая охапка смолья, а дыму нет. Кто Хозяйке поглянется, тому она этот цветок и отдаст, а у самой сейчас же в руке другой появится».

В ряде театральных постановок Хозяйку Медной горы одарили то ли каменным скипетром, то ли волшебной палочкой.

АРЕАЛ ОБИТАНИЯ

Медная гора — «место страховитое». «Проклятущее это место. Сколько народичку оно съело!»

В горе у Хозяйки есть каменный лес, в нём каменная трава и каменные деревья. В середине леса — поляна, на ней сад, в саду растёт Каменный цветок (или точнее — каменные цветы). Здесь же работают её горные мастера.

НАЦИОНАЛЬНОСТЬ И ПОДЛИННОЕ ИМЯ

«Ссиза-черный» цвет в сочетании с чёрными глазами намекает на неславянское происхождение Хозяйки, что подтверждает такая фраза из того же сказа:

«Слыхать — лопочет что-то, а по-каковски — неизвестно, и с кем говорит — не видно».

Этот мотив восходит к памяти о коренном населении Урала, вытесненном на север в процессе колонизации XVI–XVII веков», — считает литературовед Марк Липовецкий и причисляет её к «инородцам».

В таком случае возможно, что её подлинное имя Калтащ-эква, Йоли-торум-сянь или Сорни-эква. Девка Азовка тоже была «из не наших людей». Однако «инородство» Хозяйки сильно преувеличено. К появлению в Российской империи «Устава об управлении инородцев» (1822) манси почти полностью ассимилировались и приняли христианство, хотя Устав гарантировал им веротерпимость. Поэтому среди инородцев (и даже среди «инославцев») манси не числились. Хотя втайне придерживались и шаманизма тоже. Что любопытно, «бродячие инородцы» (охотники и рыболовы) могли переходить из губернии в губернию, были освобождены от денежных податей и рекрутской повинности. Спиртные напитки им продавать запрещалось.

Впоследствии манси начали именовать вогулами (по-зырянски) и остяками (по-татарски). Марийцы раскололись на мари, чимарей и черемисов. Осевшие башкиры стали считать себя ясашными татарами, а татары — тептерями, мишарями и кряшёнами. А ещё были коми и мордва, ненцы и энцы, нагайбаки и бесермяне. Смешанные поселения и браки представителей живших здесь 70 народностей были нормой.

ОТНОШЕНИЕ К РЕЛИГИИ

Следующий тезис Липовецкого: «Инородство» сочетается с другим важным аспектом в изображении Хозяйки — её ассоциацией с «нечистыми», дьявольскими силами».

Это тоже перебор! «Дьявольской силой» Малахитницу называть негоже. Она — существо из дохристианской «народной демонологии». Поэтому, когда Ванька Сочень и приказчик Северьян Кондратьич обращаются к попу, желая защиты от «тайной силы», христианские кресты и молитвы на Хозяйку не действуют. Так же как пули и ведьмин амулет.

Вместе с тем нельзя не признать, что Хозяйка Медной горы — оборотень:

«Вместо рук-ног — лапы у её зелёные стали, хвост высунулся, по хребтине до половины чёрная полоска, а голова человечья».

Примерно такой же, как вервольф, берсерк, волколак, Царевна-лягушка, Финист — Ясный сокол, Царевна-лебедь (у Пушкина и Михаила Врубеля), собака Баскервилей (из первоначальной легенды), восточные пери, дальневосточные лисы-оборотни хули-цзин (в китайских сказках и у Виктора Пелевина). А в Екатеринбургском музее изобразительных искусств поныне выставлена картина под названием «Превращение женщин в сорок» (середины XVII века).

Как следствие всего вышеперечисленного — Малахитница не приемлет христианство. После того, как её малахит используют для облицовки главного собора в «Сам-Петербурхе» (видимо, Исаакиевского), она уводит из Гумёшек все подземные богатства: «Хозяйка огневалась за столбы-то, слышь-ко, что их в церкву поставили. А ей это вовсе ни к чему».

В подарках Малахитницы ходить в церковь нельзя. Жена Степана Настасья попробовала надеть её кольцо. «Ровно как впору… А войдёт в церкву или в гости куда — замается».

ИНДУЛЬГЕНЦИЯ

На вопрос, можно ли верующим читать сказы Бажова, иерей Евгений Мурзин отвечает:

«Святой Иустин, раннехристианский мученик и апологет, писал: „…всё, что сказано кем-нибудь хорошего, принадлежит нам, христианам“. Павел Бажов, несмотря на его деятельное участие в революции и поддержку большевиков, замечательный писатель, на сказках которого выросло не одно поколение детей. Большинство его рассказов уходит своими корнями в уральский фольклор, обладает нравственным содержанием и передаёт вековую народную мудрость. Так что читайте на здоровье!»

УЧАСТИЕ В КЛАССОВОЙ БОРЬБЕ

Подобно Бажову, Хозяйка с неприязнью относится к чванливым барам и их приспешникам. Передаёт послания владельцам рудников, чтобы они убирались из её владений. Екатерина II при виде её «в беспамятстве на пол брякнулась». Заезжему барину отрезало нос, у другого отнялись ноги. Хитник, посланный ограбить Танюшку, ослеп.

Малахитница может покалечить, проклясть или свести с ума. Но за всё время она убила только одного, совсем уж озверевшего садиста-приказчика, превратив его в камень. Да и то после многократных предупреждений и помиловав тех, кто были не совсем извергами.

Ранее подобные превращения происходили с женой Лота, жертвами горгоны Медузы и казахского волшебника Тасбола, а также Ниобой (чьих детей перебили Аполлон и Артемида) и Альвисом (из «Старшей Эдды»). А Голема и Какзаму, наоборот, оживили!

ЖЕНИХИ

Помогает Хозяйка Медной горы исключительно неженатым мужчинам.

Но им это ничего хорошего не сулит:

«Худому с ней встретиться — горе, и доброму — радости мало».

По характеру Малахитница — насмешница: «Любит над человеком мудровать». Сбивает мужиков с жизненного пути и лишает покоя. Жертвами её мудрования становятся попеременно два мастера — Степан и Данила.

Сама Каменна девка тоже чувствительна, ей свойственны человеческие переживания. Предлагая Степану взять её замуж, она демонстрирует ему приданое:

«— Прямо говори, берёшь меня замуж или нет? — И сама вовсе нахмурилась».

Однако понимает, что ей не суждено испытать обычное женское счастье:

«— Ладно, что каменной сделается…»

На память Степану достаются холодные каменные слёзы Хозяйки. При этом рука у неё горячая и дрожит от волнения.

ПРИЁМНАЯ ДОЧЬ

Помимо каменных слёз Хозяйка дарит Танюшке, дочери Степана и его земной жены Настасьи, свою красоту. Танюшка, «как говорится, ни в мать, ни в отца… Сама чёрненька да басенька, а глазки зелёненьки. На наших девчонок и вовсе не походит…»

Матери Танюшка как чужая: «Красота-то — красота, да не наша. Ровно кто подменил мне девчонку». Отец зовёт Танюшку Памяткой (о Хозяйке Медной горы). Хозяйка сначала спасает Танюшку от хитника (грабителя), переодевшись странницей, обучает её вышивальному ремеслу, а в конце забирает к себе:

«Да ещё после этого случаю заметочка вышла, будто Хозяйка Медной горы двоиться стала: сразу двух девиц в малахитовых платьях люди видали».

Куда подробнее перипетии любви Хозяйки и Степана показаны в фильме Константина Ершова «Степанова памятка» (1976).

ДРУГИЕ РОДСТВЕННИКИ

По версии Алексея Иванова, самый близкий к Малахитнице литературный персонаж — Мёртвая Царевна (из сказки Пушкина). По словами Майи Никулиной, это Горная дева (из новеллы «Руненберг» Людвига Иоганна Тика, 1802). А по предположению Романа Гельгардта, Царица горы (из «Фалунских рудокопен» Гофмана, 1819). Во как!

Зато американская фантастка Мерседес Лэки сделала персонажем своего романа «Фортуна дурака» (2007) саму Королеву Медной горы.

В кино Хозяйку играли: Тамара Макарова, Татьяна Лютаева и Ирина Апексимова (в фильме «Книга мастеров», 2009, где её зовут Каменная Княжна), а в балете «Каменный цветок» её танцевала Майя Плисецкая.

АНОМАЛЬНАЯ ЗОНА

Писатель Евгений Касимов считает: от заповедных владений Хозяйки Медной горы отпочковалась Зона, необитаемая территория из повести братьев Стругацких «Пикник на обочине» (1972), образовавшаяся после визита инопланетян.

Вопреки запретам, в Зону ходят «сталкеры» (как «первые добытчики» у Бажова). Они приносят из зоны инопланетные артефакты — «браслеты», «рачьи глаза», «чёрные брызги» (как «кошачьи глаза» и «Хозяйкины слёзы»). Главный из них — «Золотой шар».

В Зоне полно аномалий и ловушек, опасных для людей. Например, «ведьмин студень» — коллоидный газ с синими языками пламени (что заставляет вспомнить «Синюшкин колодец»). Другие называются: «комариная плешь», «сучьи погремушки», «ржавое мочало», «жгучий пух», «чёртова капуста», «серебристая паутина» (сравните: «Сочневы камешки», «Железковы покрышки», «Серебряное копытце»).

Братья Стругацкие явно читали сказы Бажова, а один из них даже был тестем его внука.

СПУТНИКИ

Слугами и спутницами Малахитницы выступают ящерицы. Для самого Бажова они ассоциировались с выходом на поверхность углекислой меди или её разломом.

Когда Хозяйка превращается в ящерицу, на голове у неё для отличия — золотая корона. В этом обличье она попала на городской герб Полевского.

Кроме ящериц в подчинении Хозяйки — бурая кошка. «Стары люди из здешних мест ушли, а девку с кошкой за хозяйку оставили».

В «Серебряном копытце» кошка появляется без Хозяйки. Внешний вид её ужасен: «Маленькая, бурая и до того худая да ободранная, что редко кто такую в избу пустит». Зато мурлычет она, словно разговаривает.

В «Сочневых камешках» фигурируют сразу несколько говорящих кошек. Они требуют от Ваньки Сочня: «Мяу-мяу! Отдай наши глаза!» А тот носит для защиты от них собачью ягу, чтоб «пёсьим духом смердило».

ИТОГ

В массовой культуре Хозяйка Медной горы стала довольно высокой женщиной славянской внешности, меняющей разноцветные сарафаны и кокошники, в компании одной или двух ящерок. Лапы и хвост у неё отсутствуют.

ДАНИЛО-МАСТЕР И КАМЕННЫЙ ЦВЕТОК

СЛУЧАЙНЫЕ ЦИТАТЫ

«Рабочий класс должен воспитывать своих мастеров культуры». Максим Горький

«Не случайно ведь „Малахитовая шкатулка“, воспевающая беспокойную пытливость рабочего человека, неиссякаемую жажду мастера к совершенствованию мастерства, высокую поэзию труда русского человека, появилась тогда, когда в нашей действительности строящегося социализма труд превратился в дело чести, в дело славы, в дело доблести и геройства». Алексей Сурков

«Не ваньки-таньки, не титаны, а настоящие люди, каких мы видим повседневно». Павел Бажов

«Уральский рабочий в советской официальной мифологии потеснил питерского: настоящий пролетариат, стихийно умудренный от земли, был там». Дмитрий Быков *

КОНЪЮНКТУРА

В 1920–1930-е главным героем советского искусства стал человек труда.

В мифах народов мира то и дело встречались чудесные мастера: Гефест, Дедал, Вёлунд, Ильмаринен и др.

Но искусство Российской империи профессиональными навыками персонажей не интересовалось. Исключения, конечно, случались («Сказ о тульском косом Левше» Николая Лескова, 1881, или «Бурлаки на Волге» Ильи Репина, 1870–1873), но куда ценнее была их способность к большой и чистой любви. Считалось, что романтизм лучше материализма, а увлечённость делом развивает прагматизм и способствует духовному оскудению (как у Штольца в «Обломове», 1847–1859).

Во времена Гражданской войны место унылых декадентов ненадолго заняли комиссары и комбриги. А во времена коллективизации, индустриализации и культурной революции их сменили мастера (см. также «Происхождение мастера» Андрея Платонова, 1928, «Мастер и Маргарита» Михаила Булгакова, 1928–1940).

КУЛЬТ ПРОФЕССИИ

В сказах Бажова встречается много разновидностей рабочих людей.

Чертознаи (охотники и собиратели, знающие лес);

приисковые: «первые добытчики», кроты и пескомои (старатели);

рудничные: рудознатцы, рудобои, щёгари (штейгеры);

заводские: приписные (крестьяне), доменщики, паленьговщики (пудлинговщики), жжёнопятики, стенбухари;

работные: лесовики (углежоги), «несчастный подряд» (возчики);

мастеровые: кустари, гранильщики, камнерезы.

Также встречаются: холостяжники, пантюхи, шалыганы бесстыжие, пакостники по женской стороне и кабацки затычки.

Истовой религиозности ни у кого не наблюдается: «Большого усердия в церковных делах не проявляли. Излишне усердствующих презрительно звали боголизами и боголазами».

Больше распространен культ мастерства и вера в «фарт» (удачу), особенно среди старателей и рудознатцев.

ЧУТЬ БОЛЕЕ ВОЛЬНОЕ СОСЛОВИЕ

В 1920 году на центральной площади Екатеринбурга установили статую «Освобождённый труд» скульптора Степана Эрьзи, изображавшую обнажённого мужчину с молотком. Его тут же прозвали «Ванькой голым».

Советское государство опиралось на трудящееся большинство, ставшее классом-гегемоном, и на его энтузиазм. Искусству требовались герои, воплощавшие новую реальность — творческие возможности людей из народа, их желание подчинить природу и заставить её служить человеку.

В XIX веке образцовыми представителями «народа» были крестьяне. Николай II привечал сибирского мужика Гришку Распутина. Но крестьянский труд был не особо творческим, зависел от капризов природы. Промышленное производство тоже основывалось на тяжёлом физическом труде.

Поэтому на роль новых героев больше всего подходили мастеровые (кустари-ремесленники). Они отличались от крестьян, живших общинно. Были освобождены от подушного налога и рекрутской повинности. Им был свойственен индивидуализм, свои умения они передавали родственникам или доверенным ученикам.

Через несколько лет ученики переходили в подмастерья, затем в мастера. Чтобы стать мастером, нужно было предъявить образец мастерства и получить одобрение ремесленной управы или цеха.

ПРИВИВКА РОМАНТИЗМА

Но литературный мастер стал не просто ремесленником.

Он унаследовал романтизм героев дворянской интеллигенции.

У ремесленников в сказах Бажова на всё есть «установ». Но мастер, переняв этот установ, «нет-нет и придумает по-своему». Мастерство — результат не трудолюбия, но уникального дара. Это всегда новаторство, «особина» и «живинка в деле».

Оттого судьба мастера драматична. Он тоскует по недостижимому совершенству, ставит свои идеалы выше материального, противопоставляет себя большинству, поэтому обречён на одиночество.

Спустя десятилетие бажовский мастер почувствует неадекватность тем великим свершениям, которые творятся в стране, и найдёт успокоение, вступив в колхоз («Аметистовое дело», 1947).

ВЕЛИКИЙ МАГИСТР

Главным мастером сказов Бажова стал сирота Данилко Недокормыш, отданный в обучение к Прокопьичу и превратившийся там в Данило-мастера. Данило из крепостных. Сначала он «худой-расхудой, в чём душа держится. Ну, а с лица чистенький. Волосёнки кудрявеньки, глазёнки голубеньки». Пастуха из него не получилось по причине рассеянности и привычки разглядывать цветы.

В голове Данилы родилась сверхидея — добиться, «чтобы камень полную силу имел». Помочь ему может обладательница сокровенного камнерезного знания — Хозяйка Медной горы. У неё есть эталон природной красоты — Каменный цветок. К этому моменту Данило стал завидным женихом: «высокий да румяный, кудрявый да весёлый», «сухота девичья». Видимо, поэтому Хозяйка ответила ему взаимностью.

ВОЛШЕБНЫЕ ЦВЕТЫ

Впрочем, с панталыку Данилу сбивает не Хозяйка, а бабушка Вихориха, рассказавшая ему легенду про три «неоткрытых» цветка. Первый — колдовской цветок папора (папоротника), им открывают клады. Второй — воровской цветок на разрыв-траве, им отворяют все замки и запоры. Третий — каменный, который растёт в Малахитовой горе, а полную силу имеет на Змеиный праздник (т. е. 25(12) сентября).

Сюда же можно вспомнить:

Цветок бессмертия (у Гильгамеша);

Красный цветок (у Маугли);

Аленький цветочек (у Сергея Аксакова);

Цветик-семицветик (у Валентина Катаева).

ДЕВИАНТНОЕ ПОВЕДЕНИЕ

Ради творческих достижений Данило бросает невесту Катю, сбегает из дома и уходит под землю. Как бы умирает. Там становится «горным мастером».

Горные мастера, как ясно из названия, «в горе живут, их никто не видит». Камнерезы самой высокой квалификации. Сработать, как они, может только тот, кто «поймёт красоту», а чтобы её понять, надо увидеть Каменный цветок.

Однако не так всё просто: «Кто поглядит, тому белый свет не мил станет».

Поэтому обычные мастера не хотят тягаться с горными, стараются не прикасаться к их изделиям и даже не смотреть на них: «Работа нездешних мастеров. Нам несподручно с ними тягаться».

ПРЕДШЕСТВЕННИКИ ДАНИЛЫ-МАСТЕРА

Кроме Данилы и Степана под землю спускались: древнегреческий пиит Орфей (в Аид);

римские поэты Данте с Вергилием (в Ад и Чистилище);

миннезингер Тангейзер (к Венере в пещеру горы Герзельберг);

алхимик Фауст (к Елене Прекрасной в Царство Матерей);

самурай Тадацунэ (к бодхисаттве Асаме в пещеру горы Фудзи);

аутсайдер Пер Гюнт (в пещеру Доврского деда); а также наш Иван-царевич.

Пер Гюнт, как Данило, бросил свою возлюбленную Сольвейг ради дочери короля троллей. Фауст променял Гретхен на Елену Прекрасную. Орфей наоборот попытался вызволить из Аида свою жену Эвридику, а Иван-царевич — мать. Самурай Тадацунэ пошёл в запретную пещеру по приказу сёгуна, а вернувшись и рассказав ему о том, что видел, тут же скончался.

ПРОТОТИП

Прототипом Данилы-мастера в последнее время почему-то стали называть рудознатца Данилу Кондратьевича Зверева (1858–1938). Хотя его судьбе посвящён отдельный сказ («Далевое глядельце», 1946).

Общего с Данилой-мастером у Зверева всего ничего. Родился в деревне Колташи (ныне Режевского района). В детстве был слаб здоровьем. Скупке и перепродаже камней учился у Проньки, а позже у Прокопия Самойловича Южакова (якобы прототипа Прокопьича). Выполнял задания по поиску камня для Петербурга и Москвы (в частности, для Мавзолея Ленина). Похоронен на месте нынешнего парка Блюхера.

Зверев был неграмотен, вместо подписи ставил крест, но любил рассказывать о былом. Например, о первом съезде горщиков, где он выступил против прежнего начальства. Собралось человек сто пятьдесят и только пятнадцать-двадцать из них не сидело в тюрьме за незаконную добычу камней:

«— Вот-вот, царь считал все самоцветы в горе своими, потому и хитники были. Воровали, тайком камень добывали, а их — в тюрьму…»

ИНСТРУМЕНТ

Высказывалось мнение, что Данилу-мастера изображают неправильно. В руку ему суют молоток и скарпель (резец) для обработки камня. В то время как цельных изделий из малахита не делали. Изготавливали вазу из более дешёвого змеевика, а потом оклеивали её плашками малахита.

Куски малахита редко превышали размер футбольного мяча, хотя в 1825 году была найдена огромная глыбища малахита весом в 25 тонн. Её разбили на куски по 2 тонны и отвезли в Санкт-Петербург, где использовали в облицовке Малахитового зала Зимнего дворца.

Однако в чертогах Малахитницы дефицита поделочных камней быть не должно, поэтому Данило вполне мог позволить себе вырубить из малахита цельный монумент!

СЕМЕЙСТВО ПАСЛЁНОВЫХ

Неудачную чашу, которую Данило разбил, Бажов называет «дурман-цветком». Из этого упоминавшийся уже литературовед Марк Липовецкий делает вывод: таинственный Каменный цветок тоже напоминает формой дурман — «ядовитый цветок из семейства белладонны».

На самом деле данное семейство называется паслёновые, хотя беладонна и белена в нём тоже присутствуют (так же как картофель, баклажан, помидор, перец и табак). Дурман не ядовит, но способен вызвать галлюцинации. Чашечка цветка дурмана — длиннотрубчатая. Как, например, у колокольчиковых.

ИСКУССТВО ИЛИ СМЕРТЬ

Но это не главная тайна Каменного цветка!

Вот каким его увидел Данило: поляна, где растут кусты «чёрные, как бархат», на них «большие зелёные колокольцы малахитовы и в каждом сурьмяная звёздочка», все звёздочки «тонёхонько позванивают, ровно поют».

«Таким образом, тайна каменных цветов кроется в единстве чёрно-бархатного, зелёного, серебристого, большой хрупкости, движения (звёздочки как бы колышутся) и звука (ровно поют)», догадался фольклорист Валентин Блажес. Только и всего!

Что интересно, у Хозяйки цветов много. Но, как говорят японцы: «Один цветок лучше, чем сто, передаёт красоту цветов», поэтому мы запомнили лишь один.

Однако главная тайна — то, что канон убивает.

«— Ну, Данило-мастер, поглядел? — спрашивает Хозяйка.

— Не найдёшь, — отвечает Данилушко, — камня, чтобы так-то сделать.

— Кабы ты сам придумал, дала бы тебе такой камень, а теперь не могу».

Сыну Данилы Хозяйка помогает достичь то, что не удалось его отцу, нужный материал подсказав («Хрупкая веточка», 1940).

А что Данило? Близких людей он предал. Катю в его отсутствие задразнили «мертвяковой невестой». И хотя она, подобно Герде из «Снежной королевы», нашла способ вызволить его и вернуть домой, симпатию Бажова он явно утратил. А вместе с ней ту самую «живинку»: «Только нет-нет — и задумается Данило. Катя понимала, конечно, о чём, да помалкивала».

Расплата неизбежна: увидеть Каменный цветок означает утратить радость жизни. Знание идеала лишает творца иллюзий и энергии заблуждения. Вывод: совершенство мертво. А повторение — смерть искусства.

ЕЩЁ ОДИН ПОТОМОК ДАНИЛЫ МАСТЕРА

В советском диафильме «Каменная чаша» (сценарий Н. Колпаковой, 1961) некий Вася попадает в чертоги Горной хозяйки, знакомится с горными мастерами, узнаёт их секреты. Хозяйка предлагает ему стать главным мастером, но Вася отвечает: «Спасибо за честь, но хозяев у нас и на земле много». После возвращения домой выкупает себя и своего деда у барина.

«Стал Вася первым свободным мастером-резчиком. К нему и другие народные мастера в науку пошли. Давно это было. А Уральские горы и сегодня хранят несметные богатства: драгоценные металлы, руду, мрамор. Идут эти сокровища на великие стройки Советской страны.

А советские народные художники вырезают из уральских камней красивые коробочки, украшения, зверюшек, вазы и радуют всех, кто ценит и понимает их самобытное искусство».

СОВЕТСКОЕ ЦВЕТОВОДСТВО

По сюжету сказа «Каменный цветок» написаны сразу два балета — Александром Фридлендером (1944) и Сергеем Прокофьевым («Сказ о каменном цветке», 1954), а также опера Кирилла Молчанова (1950).

В 1946 году режиссёром Александром Птушко был снят фильм «Каменный цветок», завоевавший приз за цветовое решение на Каннском кинофестивале.

В 1953 году на ВДНХ в Москве был сооружён фонтан «Каменный цветок» (архитектор Константин Топуридзе).

В 1962 году одноимённый фонтан появился в Свердловске (по проекту Константина Деминцева). В 2010 году его захотели снести и поставить на этом месте очередной храм, но общественность собралась на митинг и воспрепятствовала.

Ещё один Каменный цветок цветёт на гербе города Полевского.

ИТОГ

В массовой продукции Данило стал именоваться Данила. Это парень, подстриженный под горшок, в вышитой косоворотке навыпуск и с молотком в руке. Каменный цветок напоминает колокольчик. Очень популярны были чугунные каслинские часы с Данилой и Хозяйкой.

ФАНТАСТИЧЕСКИЕ СУЩЕСТВА

СЛУЧАЙНЫЕ ЦИТАТЫ

«В основе сказа лежит истинное происшествие». Павел Бажов

«Молва была низведена до уровня бабьих сплетен, т. е. практически отменена, и вместе со своими великими тайнами, старинами и страхами, вместе с интеллигентским увлечением герметизмом, каббалой и магией чисел была выброшена за пределы цивилизованного европейского сознания. Уже к концу XIX века научная революция победила, интерес к иррациональному отступил перед сокрушительной ясностью материализма. Мир был объявлен познаваемым и подлежащим переделке, вера в его древние тайны названа вредным суеверием, а миф — созданием народной фантазии и первобытного неразвитого сознания». Майя Никулина

«И Хозяйка, и Синюшка, и отчасти Змеёвка воплощают неотделимость Эроса от Танатоса с явным превалированием последнего». Марк Липовецкий

АНИМИЗМ

Параллельно мастерам-камнерезам в сказах Бажова существует «тайная сила», которая обнаруживает себя, когда человек вторгается на территорию её обитания.

Причина анимистических представлений (одухотворения сил природы) по Бажову проста:

«В таких невыносимых условиях крепостные рабочие могли мечтать лишь о помощи со стороны непонятных им „тайных сил“. В результате Хозяйка горы, Полоз и все их слуги из безразличных хранителей недр превращаются в силу, дружественную горнорабочим и определённо враждебную, противодействующую барину и всем его прислужникам».

«Заводское начальство крепостного времени по своей грамотности стояло не выше рабочих. Оно тоже верило в существование „тайных сил“.

„С помощью этой „силы“ неграмотный горнорабочий и старатель прошлого прежде всего хотели объяснить себе многие непонятные явления, которые приходилось наблюдать при горных работах.

Куда исчезла золотоносная жила? Полоз отвёл золото.

Почему один рабочий гораздо удачливее, „добытчивее“ другого?

Ответ напрашивается простой: „тайная сила“ помогает».

ХТОНЬ

Духов природы обычно разделяют на две группы — антропоморфных (тех, кто появляется в человечьем обличье) и зооморфных (кто в животном).

К антропоморфным относятся: Хозяйка Медной горы, бабка Синюшка, Огневушка-Поскакушка, Веселуха и богатырь Денежкин. К зооморфным: ящерки, змеи, кошки, муравьи, лебеди, журавли, сорока, филин и козёл.

И те, и другие — существа хтонические, отвечают за связь с подземным миром. Функция зооморфных — не допустить людей к скрытым там природным богатствам. Функция антропоморфных — испытать и допустить.

Бюст Бажова работы М. Манизера на Плотинке в Екатеринбурге тоже отчего-то угрюмо смотрит вниз, а не в небеса.

ЗОЛОТЫЕ БАБЫ

Все женские персонажи так или иначе произошли от мансийской Золотой бабы (она же Зарни-инь и Сорни-най) и являются её дальними родственниками.

Бабка Синюшка (из «Синюшкиного колодца», 1938) — олицетворение болотного газа. Хозяйка — зелёная, Полоз — жёлтый, Синюшка — как ясно из её имени, синяя. Охраняет колодец, полный самоцветов, и душит всех, кто приходит за её сокровищами. Колодец — верней всего, затопленная «чудская копь». Из длиннорукой старушонки «ростом не больше трёх четвертей» (по-нашему, полметра) она способна оборачиваться красавицей-великаншей, которая «как царица снаряжена, а ростом до половины доброй сосны», и девицей обычного роста, «глаза звездой, брови дугой, губы — малина». В позднесоветское время «синюшками» на Урале называли опустившихся пьянчужек.

До Синюшки на болотах кто только не жил: болотник, кикимора, белорусский Болотный дед, украинский Ох, удэгейский Боко, японские каппы, английская Дженни Зелёные зубы, Чудовище Кони-Айленда, Легенда Бугги-Крик, та же собака Баскервилей, наконец…

Но, по версии Алексея Иванова, «генетическое родство бабки Синюшки с Бабой-Ягой очевидно… Почему же в центральной России образ Бабы-Яги оказался более стоек к изменениям, чем на Урале? Причина, возможно, кроется в том, что Урал — это и есть родина Бабы-Яги, регион, где этот образ сформировался…» Турагентам давно пора взять это на заметку! Родина Бабы-Яги — не село Кукобой, а Каменск-Уральский.

Огневушка-Поскакушка (из одноимённого сказа, 1940) — «девчоночка махонькая», размером с ладошку, которая пляшет в кострах над месторождениями золота. Там, где надо «пробить дудку». Волосы у неё рыжие, сарафан голубой и голубой же платочек в руке. Во время танца увеличивается до размеров обычного ребёнка. Исследователям ясно уподобление танца огню, огня — золоту, а Огневушки — упоминавшейся Золотой бабе. Композитор Прокофьев включил Огневушку в балет «Каменный цветок», хотя она в этом сказе не танцевала.

Золотой Волос (1938). Дочь Великого Полоза (см. ниже). Девица с золотой косой, которая сидит в лесу и ждёт, когда её украдёт башкирский охотник Айлып. За это время её коса вырастает от 10 до 30 сажен (примерно от 21 до 63 м). Ей помогают нянька-лиса и дедко Филин.

Наконец, Веселуха, которая обитает в Веселухином ложке (1943). Людям является как «молодуха» в цветастом сарафане, в одной руке несёт стакан, в другой бутылку, предлагая выпить. Ничем хорошим это, понятно, не заканчивается… Рубрика юмора газеты «Вечерний Свердловск» долгие годы носила предсказуемое название «Веселухин ложок».

ГЕНДЕРНОЕ НЕРАВЕНСТВО

Волшебный мужик у Бажова всего один — это богатырь дядя Денежкин («Богатырёва рукавица», 1944). Точнее, у него есть богатыри-компаньоны, но они давно превратились в скалы. Каменная рукавица Денежкина (в три или четыре человечьих роста) закрывает топазовый стакан, в котором хранятся каменные пуговицы, открывающие путь к местным месторождениям. На плече Денежкина сидит Каменная сорока с агатовыми глазами.

Свои сокровища богатырь отдаёт Ленину, который тоже оказывается великаном: «Чем дальше уходит, тем больше кажется». Ленин сохраняет стакан до лучших времён: «Коли при своей живности не успею, надёжному человеку передам». Вероятно, Сталину.

ВЕЛИКИЙ ПОЛОЗ

Переходим к животным.

Колоссальных размеров змей с человеческой головой из сказа «Про Великого Полоза» (1936). Повелитель золота, способный перемещаться как по земле, так и под землёй. Приблизительная длина Полоза составляет 55–60 км, так как в сказе «Золотой Волос» он трижды опоясал челябинское озеро Иткуль. Ночью от Полоза становится светло как днём, зато холодно. Переползая реку, он заморозил её.

Периодически оборачивается грузным мужиком. Кафтан на нём желтый, штаны тоже, всё из золотой поповской парчи. Поверх кафтана широкий пояс с узорами и кистями. Шапка тоже жёлтая, а сапоги красные. Глаза у Полоза зелёные и светятся, как у кошки, а борода вся в тугих кольцах.

Философия Полоза: «Все люди на одну колодку. Пока в нужде да в бедности, ровно бы ничего, а как за моё охвостье поймаются, так откуда только на их всякой погани налипнет!»

В 1870 году в окрестностях озера Аракуль жители убили полоза длиной не менее 3 метров, чучело его было подарено Лондонскому музею природы.

Согласно местной легенде, Бажов уверовал в сказы первопоселенцев после того, как сам увидел в лесу под Полевским огромную змею.

ЕЩЁ РЕПТИЛОИДЫ

У Полоза есть дочки Змеёвки (выглядят как змейки-медяницы, которые на самом деле ложноногие ящерицы). На земле оставляют за собой золотой след. Протыкая людей, почти не оставляют отверстий.

Конкурент Полоза — «престрашный» змей Дайко, который тоже живёт в земле и тоже «владеет золотом». По весне выползает послушать журавлей, принарядившись в золотую корону («Золотые дайки», 1945, из недописанной серии сказов о «родине русского золота» — городе Берёзовском).

Голубая змейка (из одноимённого сказа, 1945) — рептилия, которая не ползает, а почему-то сворачивается кольцом и катится. Иногда принимает облик девицы в голубом платье. Хотя Бажов настойчиво называет её женщиной. «Из правого рукава золотая струя бежит, из левого чёрная пыль сыпется».

Дальние родственники Полоза: болгарский царь змей, тирольский король ужей, башкирский повелитель змей Кахкаха, а также старый удав Каа (из «Книги джунглей» Киплинга), тот самый, что охранял Красный цветок и говорил: «Ко мне, бандерлоги!» Ну и Змей Горыныч, наверняка!

ТАЙНАЯ СВЯЗЬ

Куда более загадочны отношения Полоза и Хозяйки. Хозяйка руководит ящерками, Полоз — змеями. Она отвечает за медь, он — за золото. Кто они друг другу — муж и жена или отец и дочь?

Когда Бажов спросил о том дедушку Слышко, тот отшутился:

«— К слову не пришлось, не спросил. Другой раз увижу, так непременно узнаю — то ли в родстве они, то ли так, по суседству…»

Но так и не раскрыл самую страшную тайну.

ПОДРАЖАТЕЛИ

Вслед за Полозом в змей превращались:

японская бодхисаттва Асама в 30-саженную змею с 108-ю горящими глазами;

Зелёная колдунья в «Хрониках Нарнии» Клайва Льюиса (1950–1956);

Анидаг в фильме «Королевство кривых зеркал» Александра Роу (по Виталию Губареву, 1963);

Атрейдес в фильме «Дюна» Дэвида Линча (по Фрэнку Герберту, 1984);

и, конечно же, Воландеморт в «Гарри Поттере» Джоан Роулинг (1997–2016).

Персонажи фильмов и сериалов о трансформерах (1984–2014) превращались в гигантских кобр и вивернов (двуногих драконов).

СЕРЕБРЯНОЕ КОПЫТЦЕ

Волшебный козёл (из одноимённого сказа, 1938) с серебряным копытом, из-под которого вылетают самоцветы.

«Рожки у него отменные. У простых козлов на две веточки, а у него на пять веток. Простые зимой безрогие ходят, а этот всегда с рожками, хоть летом, хоть зимой». Судя по этому, наш козёл — не козёл, а самец косули.

За Копытцем охотится старик Кокованя, но олень показывается только живущей с Кокованей сиротке Дарёнке, когда тот уезжает «в завод» за лошадью для вывоза оленьего мяса. В экранизациях и инсценировках для детей этот нюанс опускают.

Дарёнка — уральская Алиса, попавшая в Страну чудес, хотя чудо у неё всего одно. На призыв девочки Дарёнки «мека-мека» козёл смеётся и убегает.

Ближайшие родственники Копытца:

Керинейская лань с золотыми рогами и медными копытами, пойманная Гераклом;

Небесный шестиногий лось, которому создатель мансийского мироздания Мир-Сусне-хум отрубил две лишних ноги;

Золотая антилопа (из одноимённого советского мультфильма, 1954);

многочисленные волшебные олени, Рудольфы и Бэмби, исполняющие желания;

а также Лесной олень из песни Аиды Ведищевой (1971).

По поверьям, каждый день Мир-Сусне-хум объезжает небо на своём лосе и выслушивает камлания мансийских шаманов. Рядом с собой шаманы клали серебряные блюда, чтобы в случае внезапного визита копыта лося не коснулись земли.

«Серебряное копытце», «Огневушку-Поскакушку» и «Голубую змейку» сам Бажов относил к сказам «детского тона». Все остальные сочинял не для детей.

ЕЩЁ ДЕМОНИЧЕСКИЕ ЖИВОТНЫЕ

Гигантская огненная кошка (из «Кошачьих ушей», 1939), которая сидит под землёй по дороге из Полевского в Сысерть. Наружу торчат только её уши. Этим, по версии Алексея Иванова, она напоминает Подземного Зверя Мамонта из сказания, записанного Василием Татищевым. Люто ненавидит волков, как обычные кошки ненавидят собак. Где-то неподалёку гуляют безглазые кошки (из «Сочневых камешков»), а также Кот Баюн, Кот учёный, Чеширский кот, Кошка, которая гуляла сама по себе, и Кот Бегемот.

Дедко Филин (из «Золотого Волоса» и «Огневушки-Поскакушки»). Тоже имеет какое-то отношение к золоту. Единственный, кто не боится Полоза и даже вредит ему. В европейском рабочем фольклоре главную птичью роль играет канарейка, с помощью которой проверяли загазованность в шахте.

Ермаковы лебеди (из одноимённого сказа, 1940) — ангелы-хранители атамана Ермака, которые, по версии опять же Иванова, восходят к утке (гагаре), прародительнице мансийской вселенной (свободно ныряющей в разные миры). Также, возможно, к гусям-лебедям из русской сказки, «Диким лебедям» Андерсена, «Лебединому озеру» Чайковского, «Умирающему лебедю» Сен-Санса, а может, и к гусям Нильса из «Удивительного путешествия» Сельмы Лагерлёф.

Наконец, гигантские муравьи размером с телёнка в золотых лаптях («Жабреев ходок», 1941). Исследователи гадают: видимо, золотоносная жила ассоциировалась у Бажова с муравейником. На самом деле таких муравьёв придумал ещё историк Геродот, в его сочинениях они обитают в Индии рядом с Каспатиросом: