Деформация тела в искусстве

Рубрикатор

1. Концепция 2. Палеолитические Венеры 3. Древний Египет 4. Древняя Греция 5. Средние века 5.1 Оттоновское возрождение 6. Средние века 6.1 Высокое средневековье 7. Микеланджело Буанорроти 8. Северное Возрождение 9. Маньеризм 10. Заключение

Концепция

Деформация (от лат. deformatio — «искажение») — это отступление от натуральной формы зрительного образа.

Прежде всего посмотрим на происхождение термина. С одной стороны мы видим, что деформация — не русское слово, но у него есть русский эквивалент — искажение. В искусствоведческом контексте эти слова значат одно и тоже и используются в одинаковых случаях. С другой стороны, мы можем понять, что в слове деформация используется корень «форм», соответственно для, чтобы искажать что-либо нам обязательно нужна форма, которую мы будем искажать. В этом исследовании этой формой будет являться человеческое тело. Сама по себе деформация — сложный феномен, отражающий разнообразие культурных представлений о красоте и идентичности, строящийся на восприятии творца, взглядов и убеждений, который он хочет донести до зрителя.

Отступление от натуральной формы может происходить следующим образом:

Мы можем отступать от реальности — деформировать действительно существующую форму тела.

Можем деформировать реальность в нашем восприятии — искажать то, как мы видим.

И наконец, деформация может происходить относительно коллективного взгляда эпохи — менять представление эпохальное о восприятии тела.

Искажения тела в искусстве представляют собой важный аспект, отражающий изменения в восприятии человеческой фигуры и ее символического значения. В разные эпохи можно наблюдать эволюцию стилей и подходов к изображению тела, от идеализированных форм до более экспрессивных и искаженных образов. Такой подход выстроен на эксперименте восприятия человека своего тела и его ощущение, стремящийся показать не только цельный образ, но и чувственные и эмоциональные формы.

От палеолитических статуэток до средневековья, эти искажения тела в восприятии и реальной жизни служили не только эстетическим целям, но и социальным, культурным, философским функциям эпох. Изображения тела претерпевали различные изменения отражая как эстетические так и философские концепции своего времени.

Метафора визуального исследования заключается в стремлении человека к деформации тела в визуальных образах с целью проявления, преувеличения чувств и эмоций. Намеренное искажение форм. В визуальном исследовании я хочу осветить тему изменения восприятия людей отношения к пониманию человечности тела, изображения аномалий тела и отношение к ним, а также провести взаимосвязь становления идеализированных стандартов изображений до более аморфных и метафоричных.

В чем проявляется стремление человека к дисбалансу, асимметрии и искажению? Почему деформация это хороший визуальный и метафоричный прием?

Палеолитические Венеры

Неизвестный автор, Венера Виллендорфская, Палеолит, около 28-25 тыс. лет до н. э.

Начнем мы с искаженной статуэтки Венеры, поскольку для первобытного человека был важен в первую очередь сакральный священный замысел своего окружения, в котором он отождествлял себя с предметами, то мы можем говорить, что уже на этом этапе телесные, гиперболизированные искажения тела были замыслом. Преувеличенные женские формы были символом плодородия, где форма тела служит символом изобилия и продолжения рода.

Венера из деревни Костенки, ок. 24 000 лет до н. э.

Древний Египет

Древнеегипетская цивилизация в силу этой древности сохранила огромное число связей с первобытной культурой. Огромное место в жизни Египтян занимали представления о жизни после смерти, которые египтяне рассматривали не как уход из жизни, а как переход из реальной жизни в загробный мир.

Система заупокойных представлений египтян была очень сложной и очень разветвленной. Главным представлением является убеждение о том, что человек — это многомерное существо, которое имеет семь оболочек. После смерти, душа человека расщепляется на много частей, одна из которых — «Ка» — неразрывно связанная с личностью, индивидуальностью умершего, его телесными и духовными чертами. Эта составляющая после смерти должна была вселиться в изображение покойника и найти в его потустороннем мире.

Так как требовалось увековечить человека нужно было придумать какой-то изобразительный прием, чтобы передать непоколебимость и стабильность. Так возник канон.

Канон (греч. κανών — правило, мерило) в изобразительном искусстве совокупность твёрдо установленных правил, определяющих в художественных произведениях нормы композиции и колорита, систему пропорций либо иконографию данного типа изображения. Художественная энциклопедия.

Стела Ментухотепа, сына Ит, ок. 1970-1790 гг. до н. э.

Перед нами пример изображение, выполненного в рамках египетского канона — Стелла египтянина Ментухотепа. Обратим внимание на форму. Тело очень обобщено, изображение статично. лицо в профиль, но глаз в анфас, руки и ноги в профиль — тело в анфас. Египетский канон сильно искажает реальность. Искажение человеческого тела происходит относительно окружающей нас действительности.

Древняя Греция

Период Высокой классики

Сам термин «высокая классика» отсылает на к чему-то недостижимому, к чему-то, к чему Греция стремилась и в итоге пришла. Именно этот период, именно вторая половина 5 века до нашей эры стала пиком развития цивилизации. Центром идеологии стало представление о человеке. На основании этих человекоцентрических греческих представлений сложилась греческая система трех понятий: мера, норма, идеал. Целью жизни с точки зрения греков периода выской классики — было стремление к идеалу, к такому состоянию развитию человека, когда тот равномерно одинаково прекрасно развит во всех направлениях.

«Дорифор», Полиоклет, ок. 440 г. до н. э.

Поликлет, стремясь к идеалу, написал трактат, в нем он написал научным языком то, как должен выглядеть идеал. Иллюстрацией этого трактата стал «Дорифор» — он заключает в себя представления Поликлета об идеальном человеке.

Если мы посмотрим на детали тела Дорифора, то поймем, что он идеально пропорционален не только за счет цифр, он идеально пропорционален и с точки зрения пластического значения. Прежде всего посмотрим на его позу, такая поза называется «контрапост». Контрапостом в искусстве называют прием изображения человеческой фигуры, при котором положение одной части тела в пространстве противопоставлено положению другой.

Но нельзя забывать, что Поликлет, создавая трактат, загоняет человека и его тела в канонические рамки и в итоге, тело которое никогда не может влезть в канон деформируется.

Средние века

Оттоновское возрождение

В следующем памятнике мы видим как мастера пытаются как-то изобразить человеческое тело, но при этом сделать это ясным, схематичным, максимально экспрессивным способом.

Несмотря на то, что памятник относится к эпохе прероманики, когда наблюдаетсяа интерес к античности и к римскому наследию, он, тем не менее, несет в себе черты раннего средневекового искусства.

Рельефные врата позволяли внести в неграмотное насление ясность и понятность учения Библии; рассказать им доступным языком священное писание. На правой створке врат — грехопадение человека — сюжет ветхого завета, на левой — сюжеты нового завета.

Фигура Бога в разы больше, чем фигура Адама и Евы чтобы донести буквальное высказывание — кто твоец и кто творение.

На 4 сегменте после грехопадения Адам сгибается в позу, указывая на Еву, которая в свою очередь также скучиваются, перекладывая ответственность за поступок на змея-искусителя. Абсолютно понятный и доступный сюжет создается за счет диспропорциональных фигур, они позволяют максимально ярко передать жесты, а с помощью жестов — сюжет.

Но помимо эстетической причины деформации, есть вторая более прагматичная — средневековая скульптура всегда была тесно связана с архитектурой, поэтому во многом архитектура определяла то как будет выглядеть изображение. Если бы изображения имели другой визуальный контекст, то в силу возможностей своего зрения, прихожане не смогли бы разглядеть сюжеты на верхних створках врат. Поэтому деформация с этой точки зрения связана с тем, где должен был располагаться рельеф на архитектурном соборе.

Средние века

Высокое средневековье

Как уже говорилось до этого, средневековая скульптура была неразрывно связана с архитектурой, применение этого принципа видно в следующих скульптурах:

Скульптуры Шартрского собора

Это скульптуры с порталов собора. На портале помимо скульптур располагаются колонны, и портал это вход вытянутый вверх и так как скульптура неотделима от архитектуры, фигурам приходится вытягиваться вместе с порталом.

Так же художники пришли к методу деформации из соображений демонстрации святости и бестелестности фигур.

Деформация помогала средневековым мастерам передавать их идеи. Видно как постепенно эти идеи усложнялись; от попытки передать библейский сюжет во вратах, до передаче через деформацию духовной красоты.

Микеланджело Буонарроти

Высокое Возрождение

В эпоху Возрождения человек определялся как венец божественного творения.

Микеланджело Буонарроти. Оплакивание Христа (Ватиканская Пьета), 1497–1500 гг.

Уже в ранней работе Микеланджело видна конфликтность, присущая всему его творчеству. Конфликтен как материал, так и пропорции Богоматери, конфликт вертикали и горизонтали. Богоматерь превышает размеры Христа, лежащего на ее диспропорциональных коленях.

период Маньеризма

Микеланджело понял, что античная скульптура не способна отразить тот конфликт духа и тела, противопоставление этих двух величин.

Школа Микеланджело. Снятие с креста (Пьета Палестрины), ок. 1550–1555 гг.,

Микеланджело, чтобы передать конфликт решает использовать деформацию. Частью деформации являются его прием обработки мрамора «Non finito» (не законченный). Микеланджело как бы специально недоделывал работы, оставляя грубыее, шершавые участки мрамора, не полируя их.

Высокое Возрождение

Микеланджело Буонарроти. «Давид», 1504

Давид, которого принято считать ренесансным «Дорифором», также диспропорционален. Но для чего здесь это искажение? Микеланджело пытается передать нам идею с помощью пластики и его задача — показать мощь Давида. Ноги Давида, его руки и голова гораздо крупнее чем следует, но у этого есть причина, заложенная умыслом автора исходя из условий для выполнения заказа на скульптуру.

Сама скульптура должна была находиться под куполом Собор Санта-Мария-дель-Фьоре, она должна была парить над наблюдающим. И когда человек смотрел бы, он видел бы как постепенно пропорции Давида сжимаются и в итоге становяться правильными. И здесь мы видим перекличку со средневековой деформацией, которая была завязана на архитектуре, на том в каком архитектурном месте должна была располагаться скульптура.

У Давида Микеланджело есть современник, заложенный на понятии искажения внутри личного восприятия. Этот Давид запечатлеет в себе лица своего автора, складывающегося в общую скульптуру.

Каспер Бергер. Давид. Автопортрет 11. 2009 год.

Северное Возраждение

Иероним Босх

Нарочито искаженные лица в картинах Иеронима Босха через призму полотна транслируют на зрителя чуство страха и отвращения. На картине, плотно заполоненной гротескными лицами людей, особенно сильно выделяется нетронутое искажением лицо Иисуса Христа, с символично смиренно закрытыми глазами.

Иероним Босх. Несение креста. 1490–1500 гг.

В творчестве Босха нередко прослеживаются сюрреалестичные формы, в библейских мотивах его картин, он намеренно проводит контрастную грань святости, гиперболизируя внешность персонажей. Усиливая их черты лица видно, как внутренний мир раскрывается во внешности чудовищ.

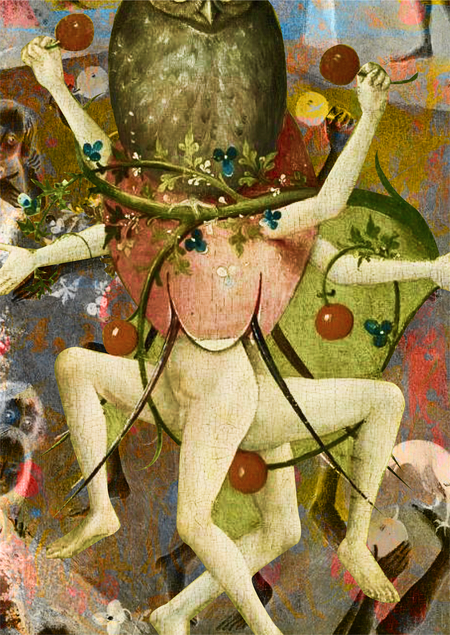

Иероним Босх «Сад земных наслаждений» 1500–1510 гг.

Главная цель Босха — показать хаотичную, запутанную, лишенную гармонии определенности реальность; злобность, нелепость, нелогичность и бессодержательность всего, что происходит на свете. Детализированный, в какой-то степени пугающий своей сюрреалистичностью триптих Босха, аналогично с бронзовые вратами из Хильдесхайма доностит до зрителя простой метафорой библейский сюжет, разделяя его на три ипостаси.

Северное Возрождение

Питер Брейгель Старший

Питер Брейгель Старший «Триумф Смерти», 1562

«Триумф смерти» — Самая мрачная и знаменитая из брейгелевских работ, является не только художественным произведением, но и мощным социальным комментарием. Искажение и деформация тел используются здесь больше как графический гротескный прием для передачи страха и хаоса, которые сопровождают человеческое существование в условиях неизбежной смерти. «Триумфы смерти» — это именно картины, в которых чаще всего скелеты или смерть с косой в виде истлевшего трупа завладевает миром.

Питер Брейгель Старший. Безумная Грета. 1563 год

Здесь изображение черт лица Греты явяется центром композиции, ее фигура делит полотно на 4 треугольника, каждый из которых вызывает страх и ужас. Ее лицо намеренно деформируется Брейгелем, он старался привлечь внимание к гримасе страдания Греты от потери разума.

Маньеризм

Джузеппе Арчимбольдо

Арчимбольдо использует фрукты, овощи, цветы и другие элементы для создания портретов, которые символизируют не только физические черты изображаемого, но и его характер, настроение и даже социальный статус. Он «обнажает душу» картины.

«Зима» 1573 г.; «Весна» 1573 г.; «Лето» 1573 г.; «Осень» 1573 г.

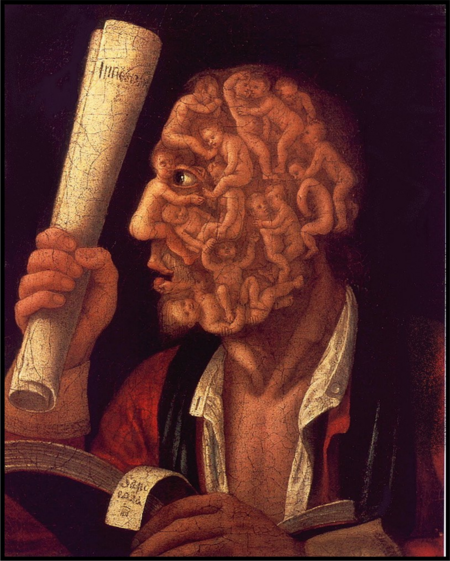

«Портрет Ирода» 1580-е гг.

Портрет Ирода, созданный Джузеппе Арчимбольдо, представляет собой уникальный пример, в котором художник использует деформацию и необычные элементы для передачи глубокого символического значения. В отличие от его привычных портретов, составленных из растений и неодушевленных предметов, этот портрет включает изображения тел живых младенцев, что усиливает его мрачное содержание и контекст.

«Портрет Евы» и «Портрет Адама» 1578 г.

Диптих из портретов Адама и Евы, в котором художник также использует тела, для создания образов прародителей человечества, в отличие от Ирода, убивавшего младенцев. Один стилистический прием — два контекста.

Заключение

Деформация обладает гораздо большим изобразительным эффектом, чем не деформированные изображения. Мы понимаем, что деформация происходит далеко не всегда от неумения автора передать форму натуралистично, а наоборот исходит от его таланта и желания показать существенное, передать идею наиболее ясным, понятным, ярким, экспрессивным путем.

Эрнест Гомбрих «История Искусств»

Сьюзи Ходж «Главное в истории искусств»

Майкл Берд «100 идей, изменивших искусство»