Анализ солнечных и лунных затмений

(Вступление)

В прошлой части курса (Применение генеративных нейросетей) я создавал графику для бренда волчков Rere, вдохновленных тематикой космоса, в частности была разработана новая серия, прообразом которой была туманность. Во время поиска материала в свое время меня эта тема очень захватила, и я сохранил себе большое число космических явлений, в какой-то момент поиска данных я вспомнил об этом и решил поискать связанные с этой темой датасеты.

Во время поисков мне попался сайт известного ученого-астрофизика Фреда Экспенака, также известного как Mr Eclipse. Вместе с Жаном Мейусом он опубликовал «Пятитысячелетний канон солнечных затмений» в 2006 году, который охватывает все типы солнечных затмений (частные, полные, кольцеобразные или гибридные) с 2000 г. до н. э. по 3000 г. н. э., и «Пятитысячелетний канон лунных затмений» в 2009 году, включающий все лунные затмения (полутеневые, частные или полные) за этот период.

Просмотрев сайт автора, я выяснил, что его данными воспользовались коллеги из NASA и они впоследствии легли в большой датасет со всей информацией про лунные и солнечные затмения.

Лунное затмение, Ананта Джойс, 2024

Давайте немного разберемся в терминологии, чтобы впоследствии были понятны отличичительные особенности явлений и их специфика.

Лунное затмение происходит, когда Земля оказывается прямо между Солнцем и Луной, отбрасывая тень на Луну. Существует два основных типа лунных затмений: полное и частичное. Во время полного лунного затмения Луна полностью погружается в тень Земли, часто приобретая красноватый оттенок из-за рассеивания солнечного света атмосферой Земли. При частичном лунном затмении в земную тень попадает лишь часть Луны, в результате чего затеняется только часть Луны.

Слева направо на этом изображении показаны полное солнечное затмение, кольцевое солнечное затмение и частичное солнечное затмение.

С другой стороны, солнечное затмение происходит, когда Луна находится непосредственно между Солнцем и Землей, частично или полностью закрывая Солнце. Солнечные затмения можно разделить на три типа: полное, частичное и кольцевое. При полном солнечном затмении Луна полностью закрывает Солнце, что приводит к короткому периоду темноты в течение дня. Частичное солнечное затмение происходит, когда Луна закрывает только часть Солнца. Кольцеобразное солнечное затмение происходит, когда Луна находится слишком далеко от Земли, чтобы полностью закрыть Солнце, в результате чего Солнце вокруг Луны образует кольцо, известное как «огненное кольцо».

(Исследование данных)

Для начала моего исследования я решил ограничить круг поиска до XX века, поскольку на первом этапе анализа массив с начала нашей эры оказался не очень презентабельным. Таким образом, я сосредоточился на событиях, происходивших в прошлом столетии. Моя область интересов углублена в конкретное изучение частотности этих явлений, так как мне интересно понять, с какой периодичностью происходят затмения и какие закономерности можно выявить.

Исследование началось с анализа лунных затмений, данные о которых я получал из «lunar.csv». Затем я перешел к изучению солнечных затмений, используя данные из «solar.csv». Выполнив необходимый анализ, я приступил к сравнительному изучению обоих типов затмений, чтобы выявить какие-либо закономерности и взаимосвязи между ними, ибо было интересно, насколько они коррелируют друг с другом.

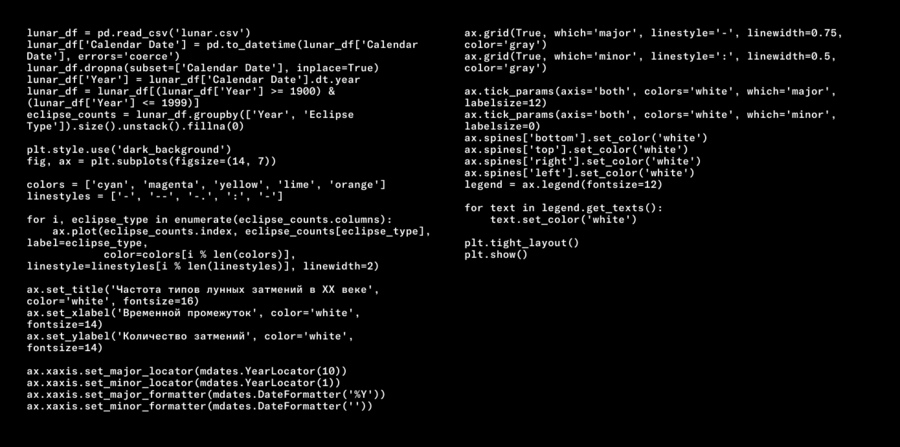

Проанализировал исторические данные о лунных затмениях, сосредоточившись на XX веке, чтобы изучить частоту и распределение различных типов затмений: полных, частичных, пенумбральных и гибридных. Такой анализ помогает выявить закономерности и тенденции, давая представление о регулярности и аномальности этих небесных явлений с течением времени. Преобразовал столбец «Calendar Time» в формат времени, отфильтровал недействительные даты и сосредоточился на годах с 1900 по 1999. Сгруппировав данные по годам и типам затмений, я создал таблицу pivot для подсчета ежегодных случаев.

График демонстрирует частоту случаев различных типов лунных затмений в XX веке по годам. На графике каждому типу затмения соответствует свой цвет: N — частичные, Ne — полные, Nx — кольцеобразные, P — парагелийные, T — тотальные, T+ — очень тотальные, и T- — менее тотальные затмения. Можно наблюдать несколько пиков активности, к примеру, в 1900-е, 1930-е, 1960-е, и 1990-е года, где количество затмений достигает максимальных значений. Также прослеживается общая тенденция увеличения частоты лунных затмений по мере приближения к концу века, что может быть связано со статистическими особенностями наблюдений или естественными астрономическими циклами.

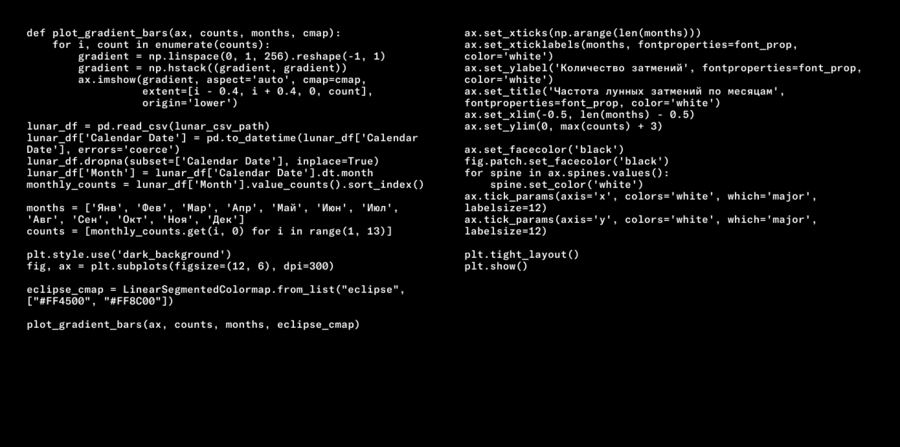

Чтобы изучить сезонные колебания частоты лунных затмений, поставил перед собой задачу определить, происходят ли лунные затмения чаще в определенные месяцы или сезоны. Сначала я загрузил набор данных в pandas DataFrame и убедился, что столбец «Calendar date» был преобразован в формат времени, чтобы облегчить точные манипуляции с датами. Все строки, содержащие недействительные или отсутствующие записи «Календарной даты», были удалены, чтобы сохранить целостность анализа. Затем извлекал месяц из каждой записи «Calendar date» и вычислял частоту затмений, происходивших в каждом месяце, используя метод pandas value_counts, который обеспечивал подсчет количества событий для каждого месяца, отсортированных в хронологическом порядке.

Максимальное количество затмений приходится на март и май, в то время как минимальное — на июль и сентябрь. Это может указывать на определённые астрономические паттерны, связанные с орбитальными характеристиками Земли и Луны. Однако, отсутствие значительных отклонений по месяцам говорит о том, что лунные затмения являются событиями, равномерно распределёнными в течение года, не зависящими от конкретного сезона.

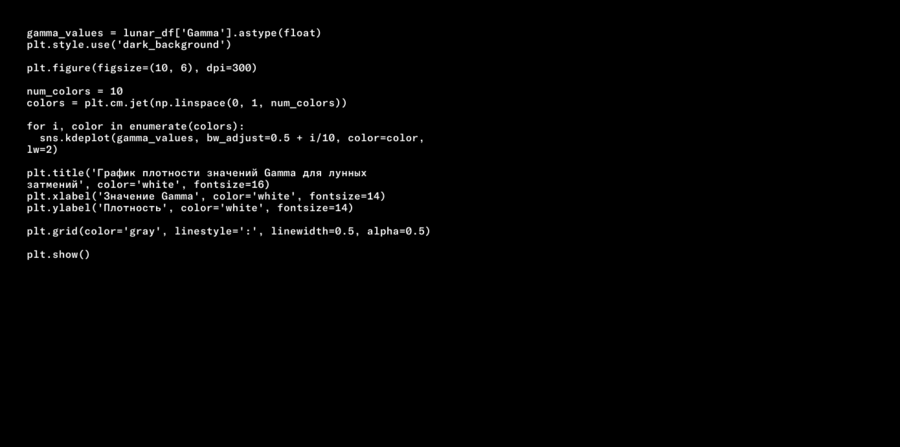

Значение Gamma важно, поскольку показывает расстояние в радиусах Земли между центром лунного диска и осью тени Земли во время затмения, что помогает анализировать и прогнозировать разные типы лунных затмений. Я работаю с данными из нескольких столбцов, но акцентирую на столбце «Gamma» в DataFrame, преобразуя их в числовой формат для последующего анализа. Используя KDE из Seaborn, я строю кривые плотности с различной шириной полосы пропускания и цветами из палитры jet, чтобы создать эффект графика, который похож на спектр цветов.

График показывает нормальное распределение значений Гамма, с центром вокруг нуля, что указывает на симметричное распределение затмений относительно земной тени. Наличие нескольких цветных линий может представлять различные классификации или типы затмений, каждый из которых следует своему распределению Гамма, хотя в общем все они сохраняют схожую форму кривой. Максимум плотности приходится приблизительно на значение Гамма равное 0, что говорит о том, что большинство затмений происходят при условиях, когда Луна проходит вблизи центра тени Земли.

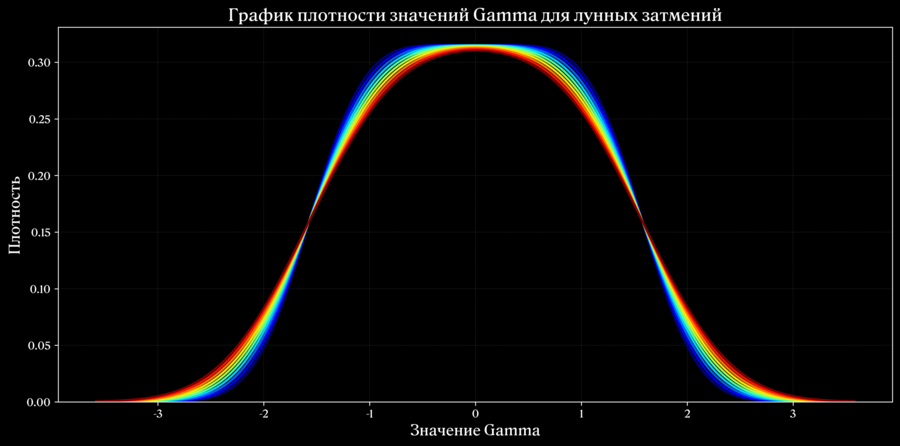

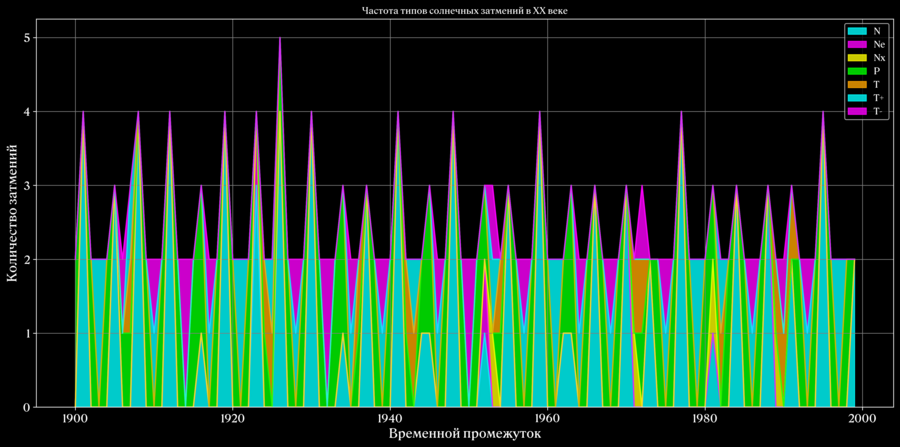

Изучая частоту различных типов лунных затмений в XX веке, я решил применить аналогичный метод анализа данных для солнечных затмений, но с изменившимся типом графика для более детального представления информации. В исследовании частоты различных типов солнечных затмений в XX веке, я решил использовать областной график (area plot). Этот вид визуализации идеально подходит для представления данных, накопленных во времени, поскольку он отлично показывает как количественные изменения за весь период, так и динамику различий между категориями.

Я использую данные, которые классифицируют затмения по типам, например, полные, кольцевые, частичные. Для каждого типа затмения выбран свой цвет: синий для полных, магента для кольцевых и жёлтый для частичных. Это позволяет мне не только визуально разделить данные, но и анализировать изменения активности каждого типа затмений по десятилетиям или по другим временным промежуткам в течение века.

Проводя анализ, график демонстрирует частоту случаев различных типов солнечных затмений в XX веке по годам. На графике каждому типу затмения соответствует свой цвет: N — частичные, Ne — кольцеобразные, Nx — кольцеобразные полные, P — парциальные (периферийные), T — тотальные, T+ — чрезвычайно тотальные, и T- — менее тотальные затмения. Можно наблюдать значительные колебания в частоте затмений разных типов, с тенденцией более частых частичных затмений (N) и колебаниями в количество более редких типов затмений, таких как полные тотальные (T+). В периоды около 1910, 1950 и 1970 годов видны пики для всех типов затмений, что может быть связано с определенными долгопериодическими астрономическими циклами.

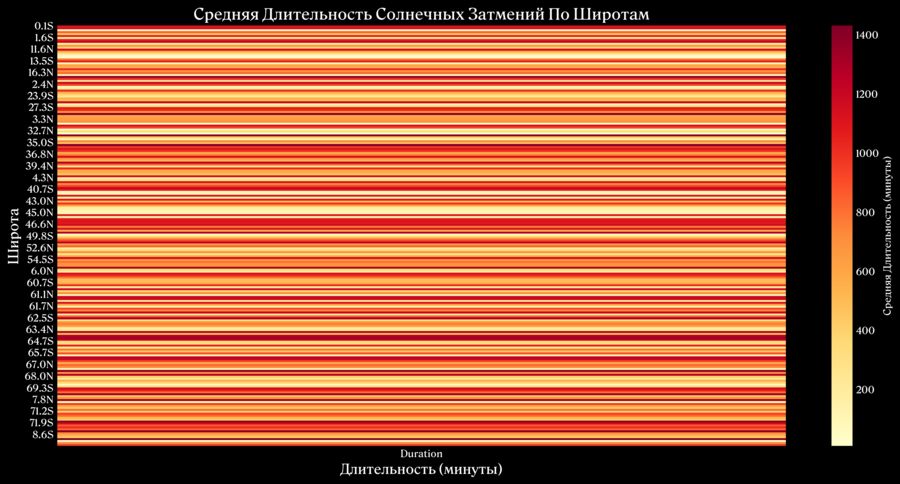

В следующем графике я сосредоточил внимание на изучении длительности солнечных затмений в зависимости от широты места наблюдения. Для начала я провел предварительную обработку данных, преобразовав даты затмений в формат DateTime и сфокусировавшись на затмениях 20-го века. Далее, я использовал сводные таблицы для агрегирования и сопоставления данных по широте, что позволило мне вычислить среднюю длительность затмений в различных географических точках. Визуализация этих результатов с помощью тепловой карты помогает наглядно представить, как меняется длительность затмений в зависимости от широты, делая явные географические тенденции легко заметными.

График иллюстрирует среднюю длительность солнечных затмений по широтам, выраженную в минутах и представленную в виде тепловой карты. Вертикальная ось отображает широты, для которых была рассчитана средняя длительность затмений, начиная от 0,1°S и заканчивая 8,6°S. Градиент цветов от белого к красному линейно коррелирует с увеличением длительности затмения: чем темнее оттенок, тем дольше затмение. Отмечается, что в экваториальных регионах (около 0°) затмения заметно короче, и их продолжительность увеличивается с увеличением широты.

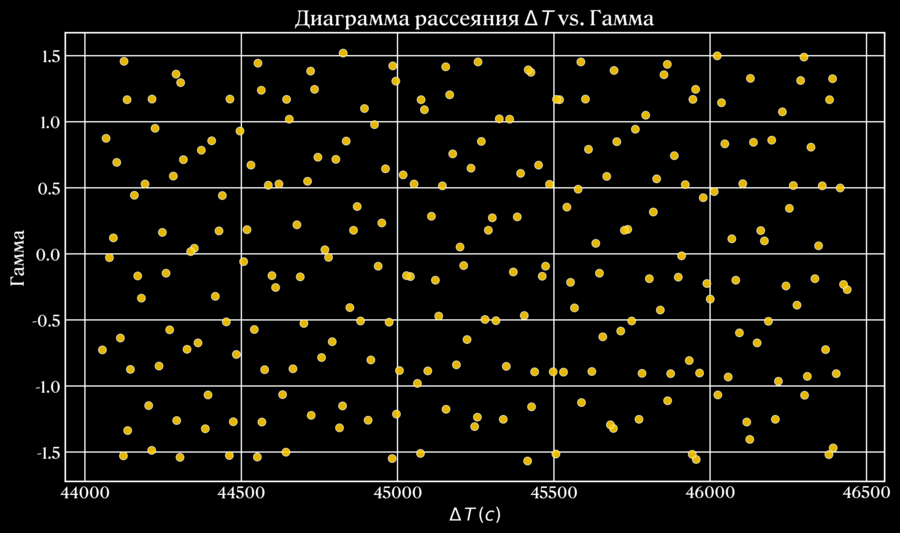

Я анализирую корреляцию между ΔT (изменение времени, выраженное в секундах) и Гаммой, которые представляют астрономические характеристики. ΔT представляет временную разницу между измерениями, а Гамма отражает угловое расстояние или отклонение, связанное с наблюдаемыми событиями. Этот анализ помогает выявить, как изменения временных интервалов связаны с угловыми отклонениями астрономических событий, что важно для лучшего понимания, например, движений небесных тел и предсказания астрономических явлений.

Сначала преобразую даты в столбце 'Calendar Date' в формат datetime, удаляю некорректные значения и отфильтровываю данные между 1900 и 2000 годами. Затем преобразую значения столбцов 'Delta T (s)' и 'Gamma' в формат float, чтобы сделать их пригодными для анализа. Наконец, я выбираю диаграмму рассеяния, потому что она идеально подходит для отображения взаимосвязей между двумя числовыми переменными. Поскольку данные представлены в виде отдельных точек, мы можем визуально оценить, имеются ли какие-либо общие тенденции. Например, если точки сгруппированы вдоль наклонной линии, это может свидетельствовать о наличии положительной или отрицательной корреляции между ΔT и Гаммой.

В итоге на представленном графике исследуется разброс данных Гамма значений в зависимости от изменения времени ((\Delta T), выраженного в секундах). Ось абсцисс показывает временной промежуток, а вертикальная ось — значение Гамма, которое описывает относительное расположение Луны и Земли во время лунного затмения. Точки распределены вдоль оси времени от 44000 до 46500 секунд, показывая изменение Гамма от примерно -1.5 до 1.5. Из графика видно, что не существует явной зависимости или тренда между временем и значением Гамма; точки равномерно распределены и не показывают какой-либо склонности к упорядочиванию, что предполагает отсутствие прямой корреляции между продолжительностью времени и величиной Гамма.

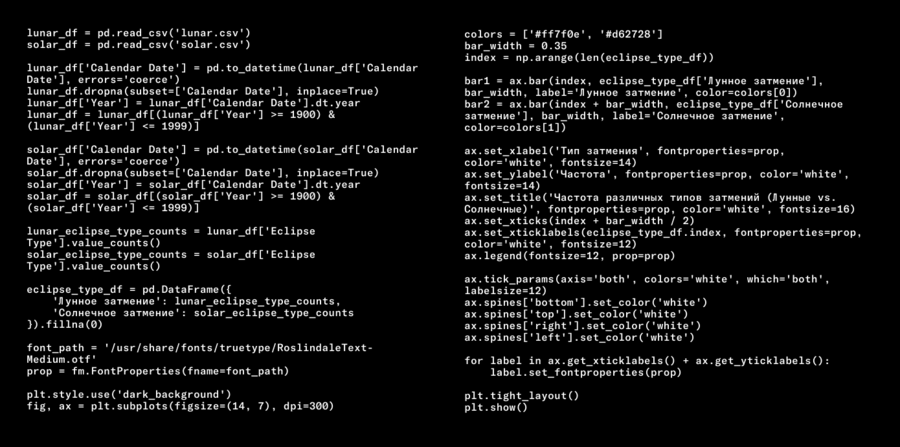

На финальном этапе исследования я решил сравнить частоту различных типов лунных и солнечных затмений после проведения отдельного анализа для каждого из них. В этом скрипте я анализирую данные из двух CSV-файлов, содержащих информацию о лунных и солнечных затмениях за XX век. Сначала я загружаю данные, очищаю их от неполных записей и фильтрую по датам. Затем подсчитываю количество каждого типа затмения для лунных и солнечных событий, создаю новый DataFrame с этой информацией и визуализирую данные в виде столбчатой диаграммы.

На графике заметно, что частота определённых типов солнечных затмений, таких как частичные (P), значительно превышает частоту любых типов лунных затмений. Солнечные затмения типа Nx (гибридные) и T (полные) также демонстрируют относительно высокую частоту по сравнению с их лунными аналогами. В контрасте с этим, наиболее часто встречающееся лунное затмение — тень (Hm), что предполагает, что условия для наблюдения таких затмений на Земле складываются чаще, чем для некоторых других типов. Эти данные могут быть полезны при планировании астрономических наблюдений и изучении характеристик затмений различных типов.

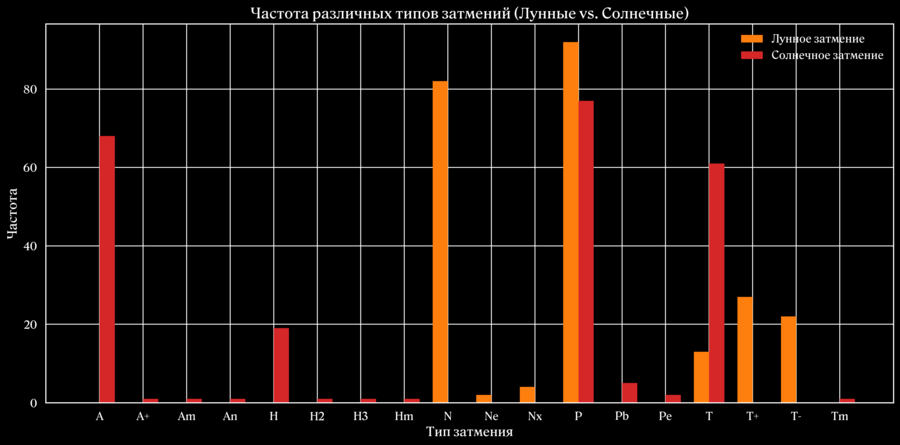

Последний график решил посвятить изучению взаимосвязей между гаммой и магнитудами затмений. Как я уже писал до этого, гамма представляет собой угловое расстояние от центра затмения до центра Земли, что помогает оценить положение затмения относительно наблюдателя. Магнитуда, с другой стороны, характеризует степень покрытия Луны или Солнца в момент затмения, указывая на его интенсивность и видимость. В процессе работы я сначала преобразовал даты в формат datetime и произвел фильтрацию, чтобы изолировать события конкретного временного промежутка. После этого, используя техники численной интерполяции, я сформировал сетки для последующего анализа значений гаммы и магнитуды.

Чтобы представить собранную информацию наиболее эффективно, я применил методы создания контурных карт, которые позволяют визуализировать уровни статистической связи между исследуемыми параметрами. Это подходит для аналитического отображения двойных переменных, где каждый уникальный уровень контура может указывать на особенности распределения или наличие аномалий в данных.

На графике видно, что для лунных затмений наибольшая вероятность затмений концентрируется около центральных значений Гамма (около 0), где полутеневой коэффициент достигает более высоких значений (до 0.925). Это означает, что лунные затмения с большей вероятностью будут полнее и затрагивать большую часть Луны при близких к нулю значениях Гамма.

На графике солнечных затмений также видно, что наибольшая вероятность затмений приходится на значение Гамма около нуля, но уровни коэффициента затмения остаются относительно равномерными по вертикали. Значение коэффициента варьируется плавнее и не достигает таких высоких пиков, как у лунных затмений.

(Заключение)

В ходе исследования двух датасетов NASA, содержащих информацию о солнечных и лунных затмениях, мне удалось применить ряд инструментов для загрузки, обработки и анализа данных. Основной задачей было выявление закономерностей в частотах и характеристиках затмений, а также прогнозирование будущих событий. На основе анализа данных было установлено, что ближайшее полное солнечное затмение ожидается 29 июля 2026 года (был близок, по прогнозам 12 августа 2026), а следующее полное лунное затмение произойдет 14 марта 2025 года (что даже сошлось с прогнозами самих NASA).

Обложка проекта была сгенерирована в MidJourney по запросу «Realistic shot of the sky above an open desert at dusk with a row of thin circles glowing in the dark, each representing different phases of moon and sun eclipse, creating a celestial display over the horizon. The background is a deep blue gradient transitioning to black, symbolizing nightfall. A faint glow illuminates part of the scene as if from distant stars or galaxies. In the center of these circular shapes there’s one that glows even more brightly, standing out against the darkness».