В зеркале вещей. Александр Слюсарев

XVI Красноярская музейная биеннале «Принцип надежды». Выставка: «В зеркале вещей. Александр Слюсарев»

Сан Саныч Слюсарев — как называли этого усатого добряка все свои -, должно быть, был первым советским фотографом, который научил вещи говорить. Он выплеснул на фотобумагу отстраненный реализм Эдварда Хоппера, изящно замешав его с сюрреалистическим дадаизмом Марселя Дюшана. Снимки Слюсарева вторят словам отца «реди-мейда», сказанным еще в 1912-м: «Живописи конец. Что может быть совершеннее этого пропеллера?»

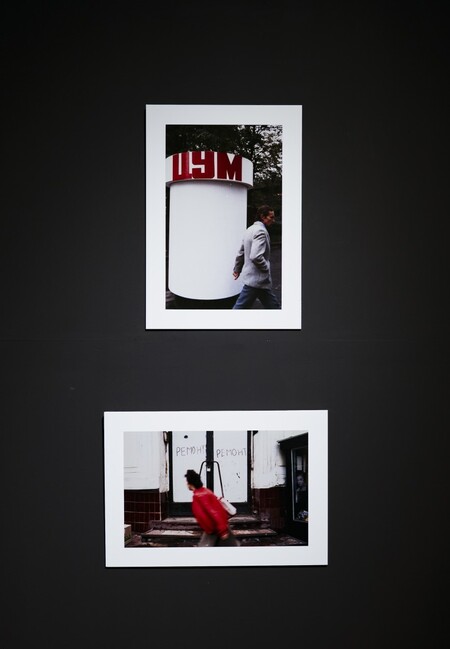

Вид зкспозиции. Фотограф: Алена Ротенберг

Александр Слюсарев (1944, Москва — 2010, Москва) поразительно применил свою профессию переводчика в фотоискусстве. Он начал снимать школьником: отец подарил аппарат «Юность», и мальчик пошел в студию при журнале «Советское фото». Увлечение переросло в ежедневную необходимость, которую он совмещал с учебой в Институте иностранных языков им. Мориса Тореза на переводчика итальянского (окончил в 1968-м). Получив юношескую прививку фотомастерства, Слюсарев уже не мог перестать снимать жизнь, так же, как не мог перестать дышать.

Делал он это проницательно, ловя мягкую тень от занавески, шорох слегка покачивающегося белья на веревке или фиксируя в бескомпромиссной статике банку из-под соленья, идеально «врезая» ее в плоскость стола. Слюсарев умел замечать в предметах незримое — показывать, что они знают о нас больше, чем мы сами.

В 1970-х Слюсарев ввел термин — «метафизическая фотография». Она создаёт параллельную реальность на снимке, не разрушая настоящую, но взаимодействуя с ней. «Наши изделия говорят о нас больше, чем наши исповеди», — писал Иосиф Бродский о той же метафизике в книге «Набережная неисцелимых».

На заре гласности, в 1980-е, Александр Слюсарев вошел в группу «Непосредственная фотография». Ее участники (Владислав Ефимов, Сергей Леонтьев, Борис Михайлов, Игорь Мухин, Илья Пиганов) показывали реальность как есть. Группа возникла из необходимости альтернативы официальной заказной репортажной или документальной съемке. Перестроечное поколение фотографов обращалось к непарадной советской повседневности. Слюсарев пошел в своих экспериментах дальше других, придумав авторский жанр — «плоского пейзажа» — без линейной и диагональной перспективы. Картинка вне «глубины» высвечивает философию вещей, был уверен он. Именно она проявляется на границе света и тени, которые подмечал объектив фотографа, ловя беспредметность предметного мира, его метафизическую, ускользающую красоту.

Несмотря на то, что у Слюсарева были выставки в Таллине, Берлине и Амстердаме (и проходили с тем же успехом, что в Йошкар-Оле и Казани), а его работы находятся в коллекциях нью-йоркского Музея современного искусства, датского Музея фотоискусства, Московского музея современного искусства и Мультимедиа Арт Музея, до последних дней он оставался непризнанным гением. Его фантомное присутствие на вернисажах казалось само-само разумеющемся, как час пик в московском метро. И только когда Слюсарева не стало, художественное сообщество будто очнулось и заговорило о феномене его «геометрии света». После 2010-го состоялось несколько десятков выставок, интерес к фигуре московского фотографа все больше растет. Отчего?

Быть может, только сейчас мы научились считывать язык вещей, который переводчик с фотографическим мышлением освоил полвека назад? Быть может, окна, которые занимают особое место в повествовательности Слюсарева, лишь теперь открываются перед нами? Быть может, пойманный фотографом в зеркале звук и ритм — и есть необходимая нам сегодня надежда?