Типология органических образов в деколониальных музейных проектах

«У нас нет ни малейшего понятия о том, на что были бы похожи вещи сами по себе, если бы они не были вовлечены в битву за натурализацию» — Бруно Латур [9, с. 56]

Мое исследование организовано вокруг явления, которое я условно нарекла «органической образностью» в деколониальной мысли.

Под этим понятием я подразумеваю устойчивую тенденцию использования природных, органических метафор («метаболизм», «рост», «рождение/смерть», «новая кровь» и др.) в языке и визуальных решениях музеев, которые претендуют на деколониальную стратегию.

Ключевая проблема заключается в следующем: в определенных ситуациях апелляция к «органичности», сама того не желая, приводит деколониальные проекты к воспроизведению неоколониальной логики.

Это происходит, когда критика колониальных схем осуществляется с помощью приемов, унаследованных от этих самых схем — и одним из них легко может стать манипулирование лексическими концептами.

В перечисленных ниже примерах мы будем так или иначе встречаться с концептом «природности»; иногда он будет перерастать в намеренные параллели между культурными и биологическими процессами. Такая натурализация социальных феноменов и положений создает иллюзию их объективности и неизменности, хотя в основе своей деколониальный проект стремится отходить от готовых, перманентных форм презентации знания.

Апелляция к «научности» природных аналогий закрепляет те же властные структуры познания, которые деколониальный проект пытается преодолеть.

Поэтому в результате работы мне важно отделить нейтральные стратегии обращения к природным образам от тех, которые стремятся объективировать и консервировать знание, пусть даже выработанное деколониальным практиками.

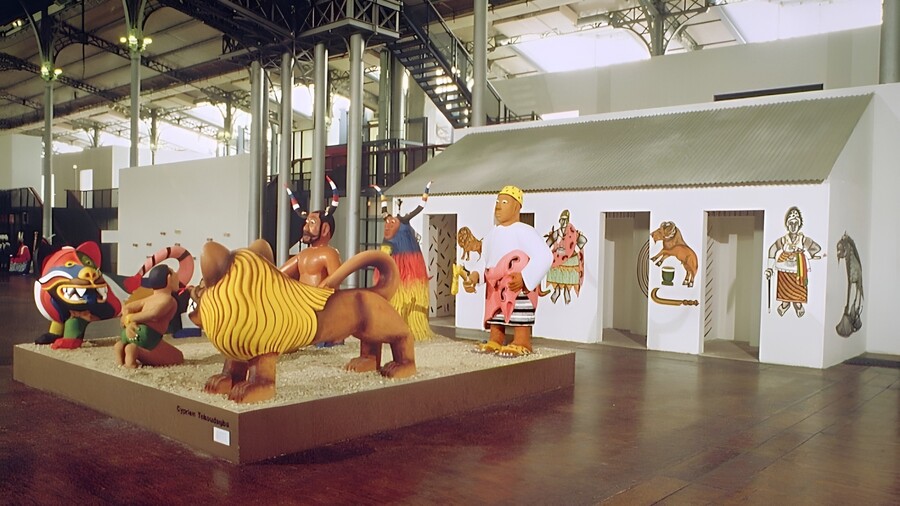

Музей на набережной Бранли — Жак-Ширак, Париж

В исследовании я выделяю ряд проектов, где органические образы становятся одним из ключевых инструментов реализации деколониального подхода. Они группируются на основе четырех основных причин, почему музеи внедряют их на разных уровнях своей работы:

I. Чтобы отстроиться от колониальных воззрений через искусственную антитезу «живое — мертвое»

Установки современной социальной антропологии, формирующие контекст деколониального проекта, делают акцент на плюриверсальность и отказ от иерархий при репрезентации культур (Энгельке). Современные музеи пытаются представить деколониальные практики «живыми» по отношению к «мертвым» колониальным подходам. Однако «живость» и «мертвость» — это искусственные категории, в которых нейтральные биологические процессы принимаются за моральный эталон, — что формирует новую иерархию ценностей и создает радикальное противоречие с самой сущностью деколониальной мысли.

II. Чтобы переопределить понятие «правильной» природности

Через органические метафоры музеи переосмысливают естественность, противопоставляя её преобладавшей в XIX веке модели социального эволюционизма [4; 10; 12]. Но сама идея природы как эталона остаётся западным конструктом, что не позволяет проектам полностью выйти за рамки колониальной парадигмы [9].

III. Чтобы скрыть колониальные механизмы

Иногда органическая риторика служит маскировкой для прежних механизмов власти. Как показывают деколониальные теоретики [1, с. 133-137; 3; 13, с. 9-10], сами формы и язык описания могут сохранять колониальные категории, даже когда содержательно пытаются от них отказаться.

IV. Чтобы построить равноправный динамический диалог

Ряд проектов искренне использует природные метафоры для создания пространства равноправного межкультурного диалога, пытаясь преодолеть традиционные иерархии.

Это позволит системно проанализировать проникновение органической образности в различные аспекты музейной деятельности, а затем поставить на обсуждение вопрос того, где именно проходит черта «натурализации» как инструмента посягания на власть.

В результате мне важно отделить нейтральные стратегии обращения к природным образам от тех, которые стремятся объективировать и консервировать знание, пусть даже выработанное деколониальным практиками.

Итак, для чего деколониальные музейные проекты задействуют органические образы:

I. Чтобы отстроиться от колониальных воззрений через искусственную антитезу «живое — мертвое»

Для начала обратимся к книге Клементин Делисс «Метаболический музей» [7] — манифесту современной музейной антропологии. В ней описывается концептуальная позиция музейных преобразований, воплощенных Делисс в Музее мировых культур во Франкфурте-на-майне.

Все деятельные шаги по изменению музейной институции укладываются, по Делисс, в метафору метаболизма — регулярного «обмена веществ» в музее как живом организме. Его существующую версию необходимо подвергнуть лечению как «хроническое заболевание». Ниже приведены некоторые более частные случаи речевых фигур в отношении элементов музейной институции:

— Отделы и пространства музея как внутренние органы [с. 14] — Архив как чрево [с. 44] — Экспонаты как источник энергии [с. 37] — Ремедиация как залечивание ран [с. 69] — Новые нарративы и оптики как «свежая кровь» в сосудах [с. 126]; готовое, неизменное знание как причина их закупорки [с. 14] — Программы сотрудничества и взаимодействия со специалистами как запуск метаболизма [с. 59]

Выставка «Атлас объектов» Клементин Делисс в Музее мировых культур 1-2. Ремедиация как залечивание ран; 3-4. Новые нарративы как «свежая кровь»

Каталог к выставке «Атлас объектов» Клементин Делисс в Музее мировых культур: экспонаты как источник энергии

Выставка «Труд любви» Клементин Делисс в Музее мировых культур: Программы сотрудничества как запуск метаболизма

Дискурс новой музеологии у Делисс оккупирован органической лексикой, и она сполна получает деятельное воплощение в проектах. Это — легкий и явный способ подсветить отличность от колониальных практик, но он искусственный: сами по себе категории «метаболизм» и «отсутствие метаболизма» нельзя назвать правильными или ошибочными, а здесь они явственно воспроизводят шкалу «хорошо — плохо».

Частотность органической лексики в книге «Метаболический музей»; анализ выполнен с помощью кода на Python [16]

Еще одним из ключевых направлений деколониального проекта стала деконструкция выставочного пространства как «белого куба». Это понятие было разработано Брайаном О’Догерти в книге «Внутри белого куба: идеология галерейного пространства» [11], где автор обличает модернистскую концепцию выставления искусства как самодостаточного объекта, изолированного от социального, исторического и политического контекста.

Критика модели «белого куба» связана с ее тотальностью — она навязывает универсальный способ восприятия искусства и воспроизводит перед зрителем колониальные иерархии. Однако далее нам стоит чуть внимательнее присмотреться к описанию «белого куба» у Брайана О’Догерти:

«Незамутненное, белое, чистое, искусственное пространство галереи». «Искусство существует в некоей витринной вечности… Эта вечность придает галерее характер лимба: чтобы туда попасть, нужно быть уже мертвым» — Брайан О’Догерти [11, с. 21]

Выставка «Кубизм и абстрактное искусство» (куратор Альфред Барр) в MoMA, 1936 г. Пример выставочного пространства как «белого куба»

Незаметно для читателя характеристики модернистского галерейного пространства проходят удивительную трансформацию: описания «незамутненное, белое, чистое» встают в один ряд со словом «искусственное», а под конец дополняются словом «мертвое». При чтении мы как бы проходим неочевидным для нас самих путем смешивания понятий, опять попадая в ловушку категорий «хорошо-плохо» через параллели «живое-мертвое» и «естественное-искусственное», которыми наполняется белый куб.

Этим замечанием я не оправдываю концепцию белого куба. Я говорю лишь о том, что его базовые характеристики не делают его автоматически «мертвым».

Интерпретация «Белого куба» в экспозициях «The Making of Modern Art» Музея Ван Аббе и «Object Atlas» Музея мировых культур

Предметы из тростника, Ангилья, Ангола. Часть постоянной экспозиции Африки Музея мировых культур. Формат белого куба как стерильной лаборатории

Клементин Делисс во время работы с музейной коллекцией организовала пересъемку всех объектов на стерильном белом фоне, подчеркнув этим «лабораторность», нейтральность условий их рассмотрения, — тут характеристики белого куба оказались для нее релевантными и положительными. Кураторы выставки «The Making of Modern Art» в музее Ван Аббе тоже посмотрели на концепцию глубже, оформив зал модернистского искусства в стиле белого куба как справедливой контекстуальной среды.

Поэтому в термине О’Догерти перед нами вновь проступает факт формирования морали через манипуляции ненатуральностью, неприродностью тех или иных проявлений культуры, в т. ч. «белого куба».

Выставке Жана-Юбера Мартена «Маги Земли», при всей деколониальной прогрессивности для своего времени, сложно отдать должное в нейтральности названия

Это наталкивает на мысль, что, несмотря на благие намерения, формальное изложение идей в деколониальном проекте все еще находится на начальной стадии освобождения от западной традиции и подвержено власти лингвистических концептов.

Поэтому закрывать глаза на проблемы формы, полагая, что на этот раз за ней скрывается «справедливое» или «правильное» содержание, — значит строить на месте только что разрушенной новую телеологию, основанную на вере в то, что человечество наконец движется к конечной точке «естественности», «природности», а следовательно, и «справедливости» своих прав и воззрений, хотя приведенные понятия в неевропейской системе ценностей отнюдь не синонимичны.

II. Чтобы переопределить понятие «правильной» природности

Появление деколониального проекта — контрапункт предыдущей главы социальной антропологии, где вместо равенства и разнообразия существовали строгие культурные иерархии.

Через органические метафоры музеи пытаются переосмыслить само понятие естественности, противопоставляя его телеологическим моделям социального эволюционизма [4; 10; 12]. Получается такой минус-прием: естественно — это НЕ линейно, НЕ однородно, НЕ эволюционно, а разнообразно и равноправно. Однако проблема в ином: возвышение природы как эталона — сугубо западная практика, и даже пересмотр вложенных в эту категорию смыслов не высвобождает нас из колониальной парадигмы. К тому же, никаких качественно иных характеристик эта обновленная «природность» не проявляет, только провозглашается.

Репрезентация идей социального эволюционизма в Дарвиновском музее. На заднем плане — статуя Аполлона как «эталон» культуры, на переднем — первобытный человек и юрта как более низкая ступень развития

«В социальном эволюционизме есть один очень серьезный изъян. „…“ В работах этих социологов эволюция приобрела телеологический характер. У нее появились замысел и цель, а также сильный моральный привкус. „…“ Дарвин не воротил нос от усоногого рака из-за того, что он не синий кит» — Мэттью Энгельке [14, с. 41]

Выставка «Our colonial inheritance» в Wereldmuseum В интервью архитекторы выставки поделились, что стремились избежать линейной организации пространства, последовательной «эволюции» знания [2]

Модульность, динамичность архитектурных элементов просматривается со всех точек обзора

«живой, дышащий, пульсирующий организм, а не статичное учреждение, застрявшее в виде вертикальной иерархической структуры», — Yukiko о новом лого для Деколониального центра культуры в Берлине [5]

III. Чтобы скрыть колониальные механизмы

Вид на музей Жак-Ширак со стороны набережной, Париж. Главный корпус с «зеленой стеной» находится на фото справа внизу

Ярким примером механического воспроизведения категорий «органического» является здание музея на набережной Бранли — Жак-Ширак. Его облик критикуют за экзотизацию образа «другого» через архитектурный стиль био-тек и растения на фасаде, которые явно выделяют здание из городской среды Парижа.

Однако у любой провалившейся идеи, не стоит забывать, всегда есть обратная сторона: та «благая» интенция, которая в нее вкладывалась. Критикуя возникший намёк на «неразвитость» представленных культур через стереотип об их близости к природе, мы отмечаем параллельно попытку самого музея возвысить эти культуры через образ «естественности». Что, при этом, не преодолевает колониального подхода, а только оправдывает его.

Однако главный промах этого решения заключается не столько в том, что оно подверглось критике, сколько в самой попытке конструировать некую «истину» через художественные образы, — в частности, биологические.

Музей на набережной Бранли — Жак-Ширак, Париж

Экспозиция музея на набережной Бранли. Экспонаты выставлены вне контекста, но на органическом фоне

«Именно жители Запада придали природе такую ценность, превратив ее в политическую мизансцену» — Бруно Латур [9, с. 56]

Эме Мпане, «Новое дыхание, или расцветающее Конго», Королевский Музей Центральной Африки. Сам природный образ как символ легитимации африканской культуры здесь очень европоцентричен

Инсталляция в павильоне «Фертильность» выставки «Things That Matter», Tropenmuseum, 2018 г. Стены покрыты зеленой травой, которая не имеет логических корреляций с заявленной темой потомства

IV. Чтобы построить равноправный динамический диалог

На примере концепции Манифесты-12 и нескольких частных художественных проектов мне хотелось бы показать, как сложно и многогранно может репрезентироваться образ природы в современной художественной практике, — откликаясь на проблемы колониального мышления, но не становясь инструментом прямой борьбы; формируя скорее поле нового равноправного диалога.

Франческо Лохаконо, «Вид на Палермо», 1875 г. Ни одно растение на картине не растет в естественном климате Палермо; все они привезены из других мест

Манифеста-12 сознательно строила свою концепцию вокруг природной среды Палермо — города, где растения из разных географических зон стали живыми свидетелями сложной колониальной истории. В этом проекте природа выступала не как абстрактный идеал гармонии, навязывающий единые правила сосуществования, а как конкретное пространство «общественного договора», демонстрирующее возможность разнообразных форм взаимодействия. Художественный «сад» Манифесты превратился в площадку открытого исследования, где единственным объединяющим принципом стало признание многообразия, а отсутствие заранее заданных целей создавало условия для подлинно свободного порождения знания.

Альберто Барая, «Новые травы из Палермо и окрестностей. Сицилийская экспедиция», 2018 г.

Уриэль Орлов, «Деревья желаний», 2018 г.

В итоге природа выступала в самых разных ролях в проектах художников: как документ проявления культуры и истории региона (гербарий искусственных цветов Альберто Барая), как субъект памяти («Деревья желаний» Уриэля Орлова), стимул пересмотра чувственности («Папоротникофилия» Чжэна Бо) и носитель токсических свойств, с которыми нужно учиться работать для со-существования («Palermo Herbal» Малин Франц).

Чжэн Бо, «Папоротникофилия», 2016 г.; Малин Франц, «Palermo Herbal», 2018 г.

Еще одной удачной проектной стратегией можно отметить ту, где природа буквально становится субъектом со-творчества: выступает либо в роли «угнетенного», реабилитирующегося после колониального экоцида, либо «представителем» угнетенного человека, который легитимирует и нормализует разнообразные аграрные (и вместе с ними культурные) практики. Этот подход позволяет избежать абстрактной биологизации, переводя разговор в плоскость конкретных экологических и культурных взаимодействий.

Катерина Верба, «Реабилитация кипариса», 2021 г.

«Сад традиционных растений Unity Indigenous Plant Garden» в Музее Ванкувера. Сад создан в сотрудничестве с представителями коренных народов Америки, содержит таблички с подписями на разных языках

V. Выводы

Исследование демонстрирует, что использование природных метафор и образов в деколониальных музейных проектах может преследовать разнообразные цели, и иногда оно неосознанно становится инструментом воспроизводства колониальных структур:

— Органическая лексика изначально служила для деконструкции колониальных нарративов (критики социального эволюционизма, «белого куба», линейных нарративов и статичного знания), но во многих случаях сама создавала нормативные категории и новые иерархии («здоровое» — «больное»). Это противоречит деколониальной идее отказа от универсальных эталонов.

— В некоторых проектах стремление к «естественности» и «природности» призвано формально возвысить неевропейские культуры, но, однако, работает как камуфляж для колониальных механизмов, а не освобождение через глубинный пересмотр музейных практик.

Удачные примеры показывают, что природные образы могут стать основой для равноправного взаимодействия, если они:

1. Не претендуют на навязывание некоей «правильной» природности;

2. Вовлекают природу как полноправного субъекта творческих отношений, а не абстрактную метафору;

3. Позволяют знанию вырабатываться без предзаданных целей.

Как же провести границу между природной образностью как нейтральным художественным приемом и инструментом посягания на власть?

Проблема заключается не в самих органических образах, а в нерефлективном использовании языковых и визуальных клише, укорененных в западной традиции по отношению к природе. Чтобы предотвратить подобные ситуации, необходимо осмысленно проходить по кругу потенциально проблемных зон:

— Различать метафорическую и материальную роль природы (растения как символы/ растения как объекты/участники);

— Предоставлять агентность тем, чьи культуры представляются через природные образы;

— Отказаться от поиска «естественных» истин в пользу процессуальности и множественности.

Только тогда органическая образность предстанет не инструментом власти, а языком освобождения.

Mingolo, W. Geopolitics of sensing and knowing: On (de)coloniality, border thinking, and epistemic disobedience // Confero. 2013. Vol. 1. pp. 129–150.

Our Colonial Inheritance [Электронный ресурс] // Archello. — URL: https://archello.com/project/our-colonial-inheritance (Дата обращения: 25.05.2025).

Smith, L. T. Decolonizing Methodologies. Research and Indigenous Peoples. London: Zed Books, 1999. — 208 p.

Spencer, H. On social evolution. Chicago: University of Chicago Press, 1972. — 270 p.

Yukiko. Haus der Kulturen der Welt [Электронный ресурс]. — URL: https://y-u-k-i-k-o.com/projects/haus-der-kulturen-der-welt/ (Дата обращения: 25.05.2025).

Аброськина Е. В. Экспозиция этнографического музея: от Крыжановского до Бежковича // Музей. Памятник. Наследие. 2017. № 1. С. 165-175.

Делисс К. Метаболический музей / пер. с англ. А. Глебовской. — М.: Музей современного искусства «Гараж», 2021. — 136 с.

Для берлинского арт-центра сделали деколониальный логотип [Электронный ресурс] // Skillbox Media. — URL: https://skillbox.ru/media/design/dlya-berlinskogo-arttsentra-sdelali-dekolonialnyy-logotip/ (Дата обращения: 25.05.2025).

Латур, Б. Политики природы. Как привить наукам демократию / пер. с франц. Е. Блинов. — 2-е изд. — М.: Ад Маргинем Пресс, 2024. — 320 с.

Морган, Л. Г. Древнее общество или исследование линий человеческого прогресса от дикости через варварство к цивилизации. Л.: Изд-во Института народов Севера ЦИК СССР, 1935. — 352 с.

О’Догерти, Б. Внутри белого куба. Идеология галерейного пространства. М.: Ад Маргинем Пресс, 2015. — 144 с.

Тайлор Э. Б. Первобытная культура. М.: Издательство политической литературы, 1989. — 573 с.

Тлостанова М. В. Деколонизация гуманитарного знания // Вестник РУДН. Серия «Философия». — 2009. — № 1. — С. 5—14.

Энгельке, М. Думай как антрополог / пер. с англ. А. Арамян, К. Митрошенков. — М.: Ад Маргинем Пресс, 2024. — 288 с.

Блокнот с обработкой лексики через код на Python: https://colab.research.google.com/drive/1JlGcYdMZ4M5baXvADwKn1SK_zh_fgsiR?usp=sharing

Вид на музей Жак-Ширак со стороны набережной, Париж // https://frenchparis.ru/le-musee-du-quai-branly/ // (Дата обращения: 11.05.2025)

Инсталляция в павильоне «Фертильность» выставки «Things That Matter», Tropenmuseum, 2018 г. // https://stedelijkstudies.com/journal/temporality-and-universalism-in-the-contemporary-ethnographic-museum-two-collection-presentations-at-the-tropenmuseum/ // (Дата обращения: 25.05.2025)

Каталог к выставке «Атлас объектов» Клементин Делисс // https://www.kerberverlag.com/en/819/object-atlas // (Дата обращения: 10.05.2025)

Логотип для Деколониального центра культуры в Берлине // https://skillbox.ru/media/design/dlya-berlinskogo-arttsentra-sdelali-dekolonialnyy-logotip/?ysclid=mb2omqxe96626829141 // (Дата обращения: 25.05.2025)

Музей Жак-Ширак на набережной Бранли, Париж // https://www.parismuseumpass.fr/en/musees/musee-quai-branly // (Дата обращения: 08.05.2025);

Музей Жак-Ширак на набережной Бранли, Париж, фото экспозиции // https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/c/c7/Encadrement_de_porte_Bamoun-Foumban.jpg // (Дата обращения: 25.05.2025); https://www.sortiraparis.com/ru/lieux/52476-muzej-zaka-siraka-na-nabereznoj-branli // (Дата обращения: 25.05.2025)

Музей Жак-Ширак на набережной Бранли, Париж; фрагменты // https://www.flickr.com/photos/burciny/9385437185/in/photostream // (Дата обращения: 15.05.2025); https://www.flickr.com/photos/3poezen/2642781923/ // (Дата обращения: 15.05.2025)

«Сад традиционных растений Unity Indigenous Plant Garden» в Музее Ванкувера // https://museumofvancouver.ca/unity-indigenous-plant-garden // (Дата обращения: 26.05.2025)

Фото с выставки «Our colonial inheritance» в Wereldmuseum // https://archello.com/project/our-colonial-inheritance // (Дата обращения: 18.05.2025)

Фото с выставки «The making of modern art» в Нидерландах, 2017 г. // https://www.artnews.com/art-news/news/the-making-of-modern-art-at-van-abbemuseum-eindhoven-the-netherlands-8828/ // (Дата обращения: 20.04.2025)

Фото с выставки «Атлас объектов» Клементин Делисс // https://www.weltkulturenmuseum.de/de/ausstellungen/archiv/?ausstellung=objekt-atlas-feldforschung-im-museum // (Дата обращения: 10.05.2025)

Фото с выставки «Кубизм и абстрактное искусство» (куратор Альфред Барр) в MoMA, 1936 г. // https://www.moma.org/calendar/exhibitions/2748?installation_image_index=50 // (Дата обращения: 15.05.2025)

Фото с выставки «Маги Земли» Жана-Юбера Мартена // https://artguide.com/posts/639 // (Дата обращения: 17.05.2025); https://blog.artsper.com/fr/la-minute-arty/les-8-expositions-les-plus-innovantes-du-centre-georges-pompidou/?shared=email&msg=fail //(Дата обращения: 17.05.2025)

Фото с выставки «Труд любви» Клементин Делисс в Музее мировых культур // https://contemporaryand.com/magazines/a-labour-of-love-weltkulturen-museum/ // (Дата обращения: 25.05.2025); https://contemporaryand.com/exhibition/a-labour-of-love/ // (Дата обращения: 25.05.2025)

Фото экспозиции в Государственном Дарвиновском музее // https://www.ammonit.ru/foto/42630.htm // (Дата обращения: 18.05.2025)

Франческо Лохаконо, «Вид на Палермо», 1875 г. // https://m12.manifesta.org/planetary-garden/index.html //(Дата обращения: 10.05.2025)

Чжэн Бо, «Папоротникофилия» и др. проекты Манифесты-12 // https://m12.manifesta.org/category/artistic-projects/index.html // (Дата обращения: 10.05.2025)

Эме Мпане, «Новое дыхание, или расцветающее Конго», Королевский Музей Центральной Африки, 2019 г. // https://www.africamuseum.be/en/about_us/history_renovation // (Дата обращения: 25.05.2025)