Природно-промышленный ландшафт города Прокопьевска

Содержание

| Проблематика | Концепция | Промышленный ландшафт | Природный ландшафт | Образ Разреза | Итог / Связь с проектом | Список источников | Список изображений

Проблематика

Исследовательский интерес к сибирской территории в моей практике неслучаен — я родилась и выросла в шахтовом городе на юге Сибири, в Прокопьевске. Он расположен в предгорьях Салаирского кряжа, на реке Абе (приток Томи). Под таким названием от существует с 1931 года, основан с целью добычи коксующегося угля. В регионе принято называть Прокопьевск — жемчужиной Кузбасса (Кузнецкого угольного бассейна).

Как человек проживший там 17 лет я знаю, что за образом тяжелого труда, грязного воздуха и гигантского куска черного угля, который стоит на входе в единственный музей города (он, конечно же, краеведческий), скрыты невероятно красивая природа, уникальные насекомые и заросшие деревни. Думаю, сложно поверить в то, что в городе, где когда-то было 12 угольнодобывающих предприятий, есть памятники природы, редкие экосистемы, краснокнижные флора и фауна.

История города Прокопьевска берет свое начало с деревни Монастырской. Вблизи этой деревни в 1753 году была заложена первая деревянная церковь во имя святого праведного Прокопия Устюжского Христа ради юродивого устюжского чудотворца. По названию церкви было названо село Прокопьевское, возникшее здесь позднее и в 1931 году получившее статус города Прокопьевска.

Флаг Прокопьевска

Три кочерги — атрибуты святого Прокопия, которые он всегда носил в левой руке и по которым предсказывал погоду, а расположенные вверх кочерги святого символизируют предсказанный им обильный урожай и благополучие; -черный камень символизирует каменный уголь, с добычей которого связана история становления и развития Прокопьевска. Городской округ являлся одним из основных центров добычи коксующегося угля в Кузбассе, а день города отмечается вместе с Днем шахтера.

Три версии герба Прокопьевского городского округа (с 2020 года): — полный герб; — коронованный щит; — гербовый щит.

Эскизы советских авторов на конкурс по разработкие герба для Прокопьевска. Справа победитель — Евгений Васильевич Флягин. Герб официально приняли в 1967 году.

Концепция

У рассматриваемой территории два ландшафта — природный и культурно-промышленный. Обычно используют понятие культурно-природного ландшафта для анализа территории, но в данном случае я подхожу к культуре с точки зрения промышленности, то есть в оптике производства, и противопоставляю природное и культурное (промышленное), а значит не могу использовать объединяющий термин.

Между природным и промышленным ландшафтами есть разрыв (далее будет использоваться более точный термин — разрез), который вроде очевиден, ведь мы сталкиваем природу и промышленность, а вроде и не очень очевиден, ведь нет конкретного образа, который бы использовался для визуализации этого разрыва (хотя бы для местных жителей).

В визуальном исследовании я рассмотрю, как представлен образ города, что скрывает такое представление, и попытаюсь проявить травму, которая стоит за «разделенным» на две части городом.

Промышленный ландшафт

Прокопьевкский угольный рудник открыли в 1917 году, а уже в 1925 году прокопьевский уголь вышел в большой оборот по всему СССР. Как только был открыт каменноугольный рудник, население стало расти за счет приезжих. Октябрьская революция 17-го года перестроила жизнь рудника и коснулась всех отраслей хозяйства, но направление было взято на быстрое восстановление топливной индустрии. Без топлива не могли работать заводы, стоял железнодорожный транспорт.

Погрузка железнодорожных вагонов на Прокопьевском руднике

В 1919 году открыли шахту «Центральная», а в 1921 году через село Прокопьево прошла железная дорога Кольчугино-Кузнецк. Основная масса жителей (10730 человек) в 1923 году уже была занята не в сельском хозяйстве, а в промышленности и транспорте. В том же году село было преобразовано в поселок городского типа Прокопьевск, в 1931 году стал городом.

Шахта «Центральная»

Похороны голяков, трагически погибших на шахте № 2 в городе Прокопьевске (8 октября 1930 год)

Прокопьевск был одним из основных центров добычи коксующегося угля в Кузбассе. В городе находилось 8 шахт, 4 разреза и 4 обогатительные фабрики. Общая добыча угля — более 9000000 тонн в год. В течение семи десятков лет существования шахт, на них трудилось не менее ста тысяч человек — это практически население целого города.

Шахтеры Кузбасса, начало 20-го века, фото из книги «Угольный Кузбасс»

Здание городской администрации, 2010-е

Самый центр города, напортив театральной площади

Угольные предприятия расположены в черте города, не за пределами основных жилых районов. Зимой в Прокопьевске черный снег — это летящая с разрезов или шахт сажа, которая толстым плотным проем покрывает полотна белого снега.

Виды Прокопьевска

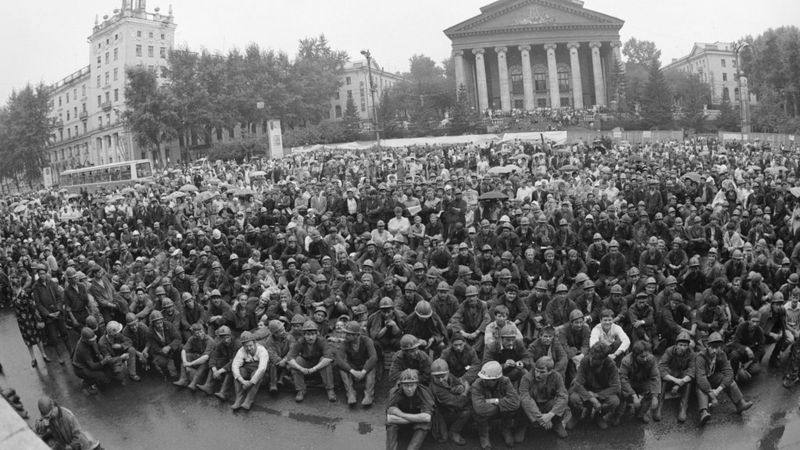

Забастовки

В 1989-90 годы Прокопьевск стал эпицентром забастовочного движения в Кузбассе. Дальнейшее развитие ситуации привело к тому, что одна за другой стали закрываться шахты. На сегодняшний день все шахты закрыты. Сегодня Прокопьевский рудник уже не столь сильно заметен в угольной промышленности. Не смотря на то, что одни за другим открываются открытые угольные разрезы (на данный момент 4 действующих разреза), обогатительные фабрики, принадлежащие частным фирмам, шахтеры теряют работу, многие выезжают из города, теперь большая часть населения трудоустроена в сфере услуг.

Шахтерские забасточки 1989-90 годов

Шахта «Коксовая», 2010-е

Шахта «Коксовая» (бывшая имени И. В. Сталина, потом «Коксовая-1») строилась с 1929 по 1935 год. До 2007 года входило в угольную компанию «Прокопьевскуголь». С 2010 года владельцем является ООО «Шахта Коксовая-2». 1 февраля 2013 года собственники заявили о закрытии шахты, связанном с рядом причин, в том числе, с накопленной задолженностью по уплате основных налогов, неконкурентоспособностью выпускаемой продукции и невозможностью дальнейшей отработки крутопадающих пластов. Компания в перспективе вынуждена будет закрыть еще две шахты — «Зенковская» (приобретена в конце 2011) и им. Дзержинского (куплена в апреле 2012), находящейся под конкурсным управлением. С августа 2013 года началось неконтролируемое затопление горных выработок «Коксовой». Сейчас действующих шахт в городе нет, вся добыча на данный момент ведется открытым способом — на разрезах.

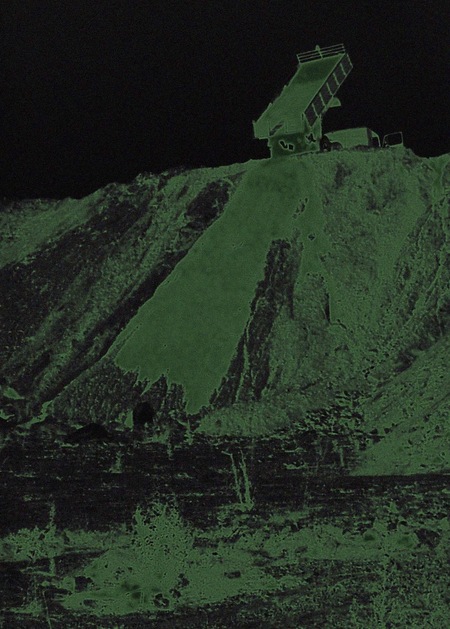

4 разреза на территории города

Фотография сделана зимой 2022 года моей тетей на действующем разрезе (она работает маркшейдером)

Спустя почти 80 лет работы угольнодобывающей промышленности мы имеем дело с изощрённо искаженным ландшафтом территории. Весь город усыпан терриконами — это искусственные возвышенности из пустых пород, извлеченные при разработке месторождений; изрыт угольными разрезами — это карьеры, предназначенные для тех же месторождений угля открытым способом (куда дешевле для людей и губительнее для природы). Грубо говоря, вырывается гигантский котлован, из которого черпают породу, вместо того, чтобы строить и обслуживать шахты.

Краеведческий музей

Шапка сайта Краеведческого музея

В музее есть большой зал «Становление города Прокопьевска». Постоянная экспозиция зала посвящена истории шахтного строительства, представлены фотографии, документы и личные вещи первых шахтостроителей, ударных бригад и стахановцев. Начиная с экспозиции старой штольни, которая сооружена в музее по рассказам шахтеров и старым фотографиям, можно получить информацию об уровне и условиях угледобычи того времени.

Панама, калоши и отбойный молоток шахтера, экспозиция Прокпьевского краеведческого музея

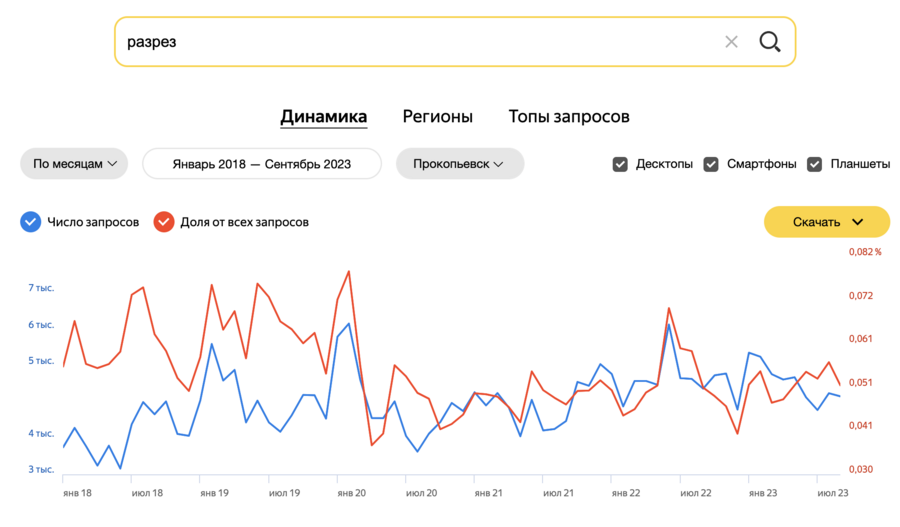

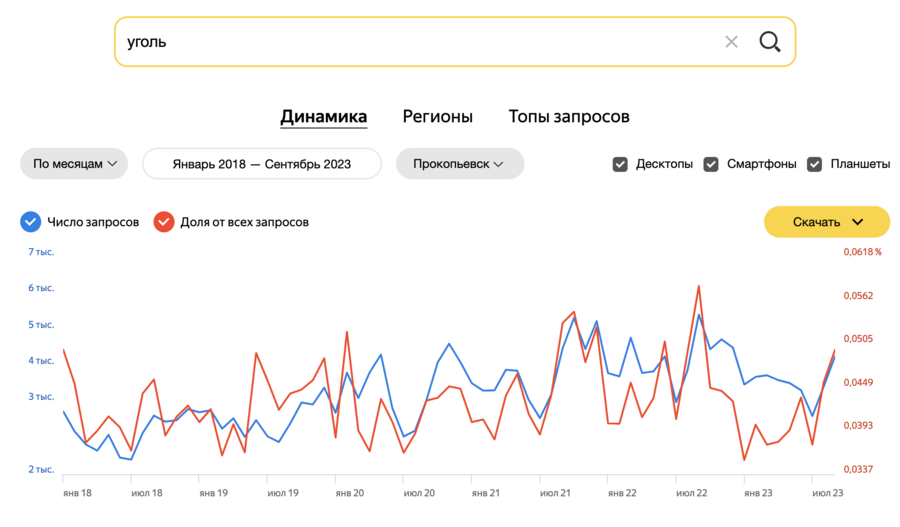

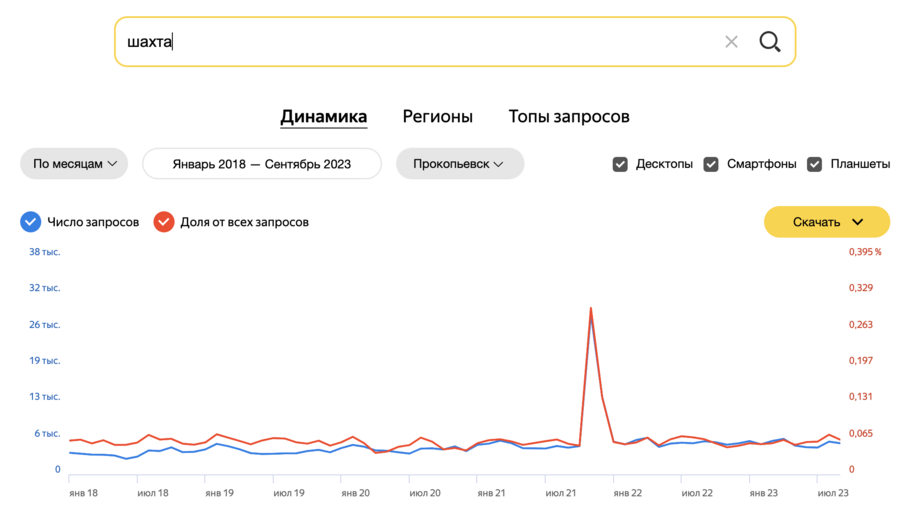

Немного статистики

Я проанализировала данные с сайта wordstat-2.yandex относительно запросов среди жителей Прокопьевска за период с января 2018 года по сентябрь 2023. Я проверяла слова: уголь, шахта и разрез. По результатам видно, что заинтересованность в этой тематике невысокая, но все же есть, и периодически переживат серьёзные взлеты, несмотря на то, что отрасль в городе практически мертва.

Природный ландшафт

Из особенности антропогенного ландшафта — разобщенность территории: город состоит из нескольких районов, стихийно возникших на месте рабочих поселков. Площадь города 22 тысячи гектаров, население составляет около 190 тысяч человек. Между районами пролегают очень большие расстояния, без машины или долгих маршрутов на общественном транспорте жизнь в прокопьевске невозможна.

На территориях такой же протяженностью, например, в США, плотность населения увеличивается не просто в разу, в десятки раз. В Прокопьевске населенные пункты распределены неравномерно и находятся на приличном расстоянии друг от друга.

Топографическая карта Прокопьевского района 1938 года

Чертеж современного Генерального плана

Гора «Тырган»

Задолго до прихода русских землепроходцев на эти территории, а значит и до того, как выяснилось, что Прокопьевск — это гигантские запасы залежей угля, там была в основном степная территория, а конкретно территория, где сейчас располагается Прокопьевск — это по сути гигантская плоская гора, которая является частью «тыргана» — крутого уступа Салаирского кряжа у южной оконечности Кузнецкой котловины, достигающего 100 метров высоты над прилегающей равниной и расчлененного на отдельные столовые горы и останцы. «Тырганская гора» (Тырганский сброс) образовалась в отдаленную геологическую эпоху на востоке Салаирского кряжа в результате гигантского разлома земной коры.

Топографическая карта

На карте видно, как город практически поделен надвое высотой над уровнем моря из-за особенности природного ландшафта: одна часть города — это возвышенность, другая — фактически предгорье.

Среди жителей Прокопьевска, Киселевска и других населенных пунктов южного Кузбасса говорят, что слово «Тырган» имеет значение «гора ветров». Однако нельзя не отметить тюркское происхождение этого топонима. Скорее всего, название образовано от тюркских ТЫР — «дрожать, дрожащий» и ГАН «возвышенность, гора». Тогда Тырган означает «трясущиеся, дрожащие горы», что в общем-то правда, так как землетрясения на Тырганской горе случаются довольно периодично.

Природа

Тяжеловесная угольнодобывающая промышленность поглощает зрителя и пецептивно, и концептуально. За этим культурным в широком смысле массивом легко не заметить, то, что вынуждено было уйти в угольную тень. То, что правило на этим территориях до того, как люди обнаружили там залежи породы. Это было там до, оно никуда пока не делось, сильно пострадало, но до сих пор все там же.

Обитающие на территории Прокопьевска животные и произрастающие растения из Красной Книги Кемеровской области

По результатам исследований, проведенных в период с 2001 по 2010 годы, сформирован обновленный список видов животных, растений и грибов, занесенных в Красную книгу Кемеровской области. В него вошли 164 вида растений и 135 видов животных. По сравнению с первым изданием 2000 года состав видов, включенных в Красную книгу Кемеровской области, обновился на 30%.

Итог

Потенциал создания особо охраняемых природных территорий

Любой природный ландшафт изначально имеет ценность с точки зрения природоохранны. Гора Тырган (чем по сути в географическом смысле и является Прокопьевск) не исключение. Она является частью Кузнецкой степи, которая нуждается в сохранении и защите своих экосистем, и в актуализации вопросов об этом на данных территориях.

Потенциал создания особо охраняемых природных территорий в этой зоне высок, но в силу наличия полезных ископаемых, то есть в силу экономических причин эти возможности заблокированы — имеющие уголь зоны все еще разрабатываются или уже срыты. Также раздробленность, которая случилась с территорией из-за шахт и разрезов не позволяют сделать территорию охраняемой полностью, а создание множества маленьких оопт (что могло бы стать выходом) крайне не выгодно экономически.

Связь с проектом

Образ Прокопьевска в общественном сознании с советских времен все еще связан по большей части с промышленной оптикой — хотя за ней природа теряется какой бы прекрасной и нуждающейся в сохранении они не была, но она там есть.

Цель будущего проекта в этой связи — подсветить это скрытое, сделать видимым: обнаружить скрытые вытесненные природные ландшафты за ландшафтом промышленным.

Образ разреза

Сейчас мы имеем изрытый, изрезанный, а лучше сказать разрезанный ландшафт территории. Через образ горы, я пришла к более емкому и четкому образу-высказыванию — РАЗРЕЗ (и как образ угольного предприятия, и в смысле метафоры травмы). Травмы, которую нанесли ресурсы собственной территории.

Я предлагаю использовать слово разрез в качестве образа «острого» маршрута, который бы соединял собой тот разрыв между двумя ландшафтами Прокопьевска (природным и промышленным), но соединял не в положительном смысле исцеления, а скорее актуализируя травму, подчеркивая разорванность и пустоту, выстаивая причинно-следственные связи травмы.

Чтобы излечить травму, ее нужно сначала четко увидеть и признать, для этого нужна такая эко-тропа. Формально это будет совмещение форматов классический эко-тропы и промышленного туризма.

Этот маршрут — это попытка визуализировать травму.

Книга памяти шахтеров Кузбасса, 1946 — 1960. Самара, 1998.

Шахтерская Правда — Прокопьевск 1970. — 13 февраля.

Красная книга Кемеровской области. Редкие и находящиеся под угрозой исчезновения виды растений и грибов. — Кемерово: Кн. изд-во, 2000

Кречетников А. Статья: Вышли из шахты и сказали: мы здесь власть. 30 лет забастовкам шахтеров в СССР. — Русская служба Би-би-си. — 2019. URL: https://www.bbc.com/russian/features-48924455

Николаев В. А. Эстетическое восприятие ландшафта // Вестн. МГУ. Сер. 5. География. — 1999

Атлас Кемеровской области. — Кемерово-Новосибирск, 1996.

Мильков Ф. Н. Человек и ландшафты. Очерки антропогенного ландшафтоведения. — М.: Мысль, 1973

Скалон Н.В., Полевод В. А. Проблема сохранения уникальных экосистем в городской среде на юге Кузбасса // Проблемы сохранения биологического разнообразия Южной Сибири. — Кемерово: Кузбассвузиздат, 1997.

Исаченко А.Г., Шляпников А. А. Ландшафты мира. — М.: Мысль, 1989.