Не пространством единым: метафизика современного музея

Это исследование посвящено трансформации музея как культурной институции — утрате его устойчивой архитектурной формы и появлению адаптивных сценариев восприятия искусства в новых пространствах и средах.

Мультимедиа Арт Музей, Москва

Музей представляет собой уникальный феномен среди институций культурной памяти.

В отличие от архивов или библиотек, хранящих знание в статике, музей призван развертывать его во времени, превращая пространство в нарратив. Он не может существовать вне темпоральных рамок: даже самая радикальная экспозиция представляет собой неразрывную спайку пространства и времени. Именно эта особенность всегда делала музей не просто хранилищем артефактов, а производителем посетительского опыта и смыслов.

Современный музей переживает в отношении своего привычного хронотопа (пока воспользуемся этим термином по надобности, а позже дадим более развернутый контекст его использования) радикальную трансформацию. Она связана, в частности, с утратой традиционной для музея архитектурной формы «храма» искусств: современное разнообразие музейных площадок значительно подрывает ту сформированную и предписанную модель пространства-времени, которая была жизненно необходима классическому музею для существования. С точки зрения истории архитектуры вопрос интересен тем, что, изначально имевший характерные архитектурные черты, современный музей резко утратил идентификацию с любыми формально-стилевыми характеристиками.

В этом и есть кризис: из двух фундаментальных измерений — хроноса и топоса — последнее полностью потеряло свою определенность. Физическое развоплощение, разрушение формы музея-храма превратило институцию из материального, заземленного конструкта в подвижную идею, которой теперь необходимо «умещать» время в новые архитектурные формы.

Основная задача моего исследования — предположить и описать, каким образом музей компенсирует утрату устойчивого топоса. Когда «храмовый» характер архитектуры больше не диктует правила восприятия, а временнАя последовательность не задана изначально, какие механизмы позволяют музею сохранять свою нарративную функцию?

Мне любопытно предложить по этому вопросу если не эмпирически доказуемое, то хотя бы философское объяснение, оперевшись на некоторые положения гуманитарной мысли и когнитивных особенностей нашего восприятия.

Моя гипотеза такова: в условиях отсутствия стилевой архитектурной атрибуции музей заимствует и адаптирует хронотопы из уже знакомого нам культурного опыта (в т. ч. архитектурного). Именно поэтому, приходя на выставки, мы интуитивно понимаем, куда и в какой последовательности смотреть, чего ожидать. Цикличность, восхождение, космологическое единство, альтернативность — это примеры общеизвестных нарративных моделей, которые становятся компенсаторными механизмами, позволяющими музею осваивать имеющееся пространство.

Установочные положения

В работе я буду опираться на положения институциональной музейной критики и теорию хронотопа М. Бахтина. Все приведенные в примерах современные музеи находятся в Москве — это был принцип их формального отбора для сохранения логической целостности; исследование может быть расширено и за счет других музейных пространств и их хронотопов.

Структурно разговор развернется в четырех главах:

I. Традиционные черты музейной архитектуры II. Хронотоп классического музея III. Современный музей: новые формы — Зотов-центр — Мультимедиа Арт Музей — Музей AZ/art — Музей-панорама Бородинской битвы IV. Интерпретация результатов. Выводы

V. Неожиданное прозрение, не входившее в планы исследования

I. Традиционные черты музейной архитектуры

1. Британский музей, Лондон, арх. Роберт Смерк, 1823–1852 гг.; современная реконструкция храма Парфенон, Афины 2. Храм Эрехтейон, Афины; ГМИИ им. Пушкина, Москва, арх. Роман Клейн, 1912 г.

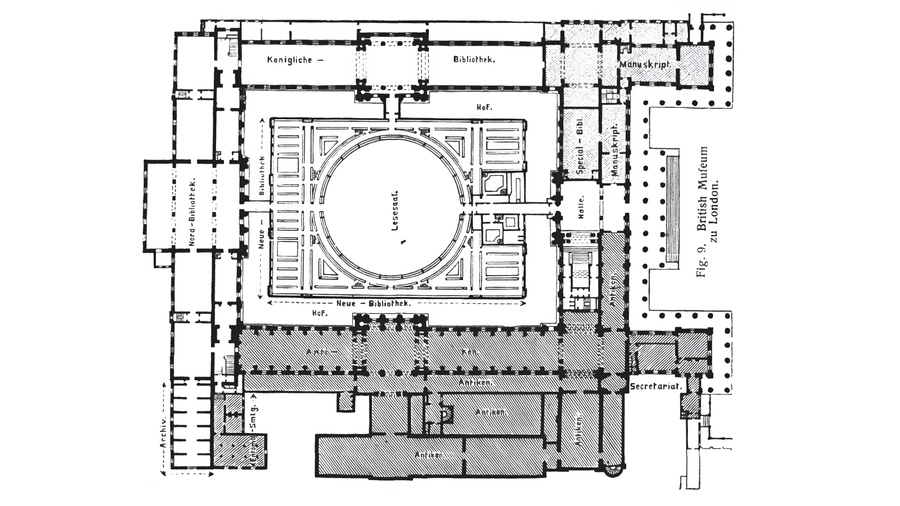

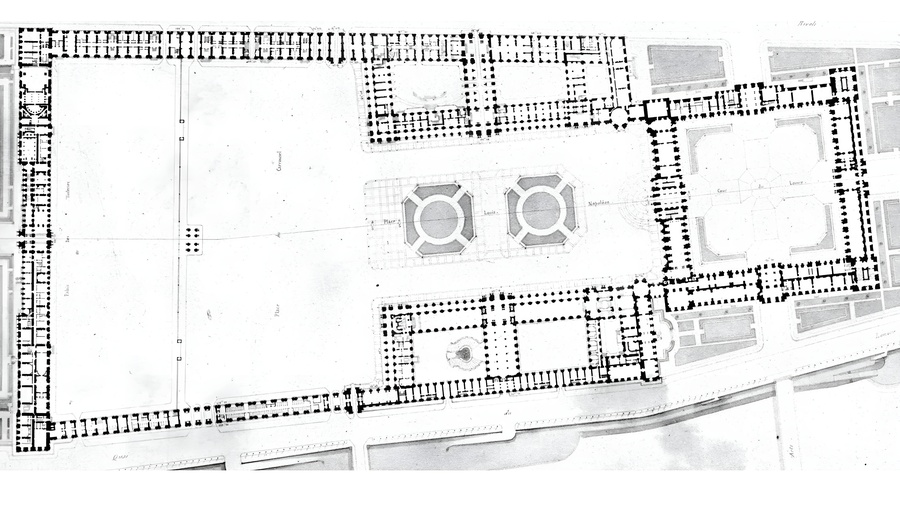

Архитектурная традиция музея как «храма искусства» сложилась в конце XVIII–XIX веках под влиянием античных храмовых построек: это отражало просветительский культ разума и эстетики как новой светской религии [6, с. 128-129; 8, с. 332-334]. Первые публичные музеи сознательно копировали структуру греческих и римских храмов: ордерные системы, величественные колоннады, скульптурные композиции во фронтонах, монументальные лестницы и центральный зал-целла, где вместо статуи божества размещались шедевры искусства [2]. Параллельно распространенной практикой стало расположение музеев в уже построенной дворцовой архитектуре со сквозным устройством залов.

Поэтому формула «классического музея» в самом общем виде без подробностей — смешение в той или иной пропорции дворцовых планировок и античных принципов храмового строительства (тем более, что это тоже взаимосвязанные архитектурные явления).

Сакральные шедевры искусства: интерьер Художественного музея Филадельфии; зал со статуей Ники Самофракийской в Лувре

Идея духовного восхождения: Пропилеи Афинского Акрополя; главная лестница Художественного музея Филадельфии

II. Хронотоп классического музея

Музей как концепция гетеротопии по М. Фуко [7] представляет собой пространство, способное формировать новый взгляд на мир путем пересборки пространственных и смысловых отношений между попадающими в него объектами.

В классическом музее знание формируется динамикой линейного маршрута. В нем архитектурно закреплены две ключевые точки: вход как порог в сакральное пространство искусства и выход как момент завершения трансформации. Этот механизм воспроизводит структуру инициации — от начального незнания к конечному приобщению, что особенно заметно в традиционных музейных маршрутах. Линейная последовательность залов создает нарратив, где физическое движение соответствует интеллектуальному и эмоциональному изменению посетителя [1].

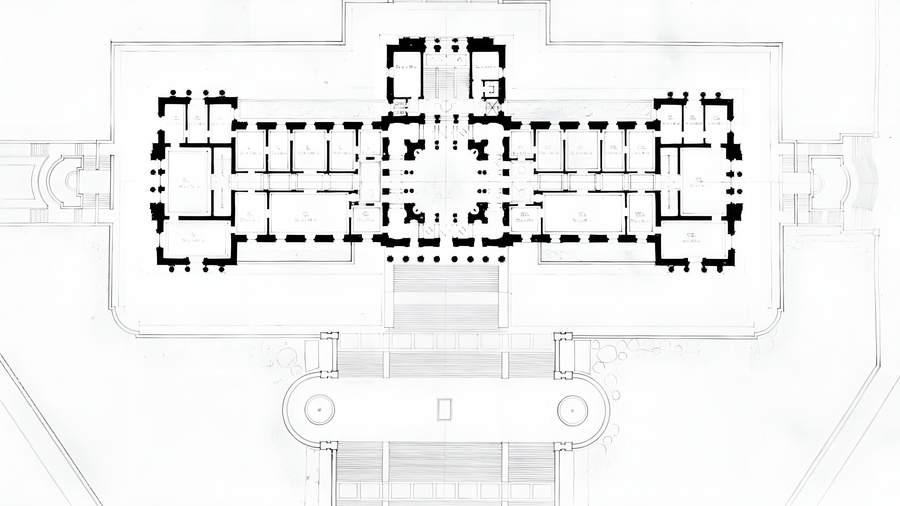

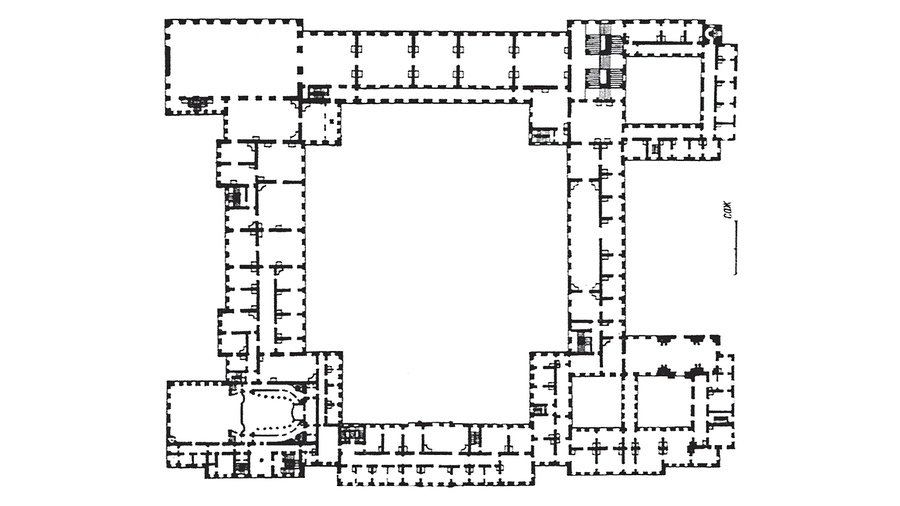

Планы музейных пространств: ГМИИ им. Пушкина, Британский музей, Лувр, Государственный Эрмитаж, Художественный музей Филадельфии

Именно эта ощутимая, острая связь пространственной координаты с моментом времени, с которым она соотносится, и есть то, что по М. Бахтину носит название хронотопа [3]: некие стратегии течения времени в разных пространствах, устоявшиеся в культуре. Для классического музея это традиционный хронотоп пути, который схематично можно изобразить так:

Хронотоп пути; устойчиво определен архитектурной формой для музея как институции. Субъект на выходе не равен себе на входе

III. Современный музей: новые формы и хронотопы

Зотов-центр; МАММ; Музей-панорама Бородинкой битвы; Музей AZ/art

1. Циклический; 2. Хронотоп пути; 3. Хронотоп вечности; 4. Синхронический

Современная музеология мыслит музей как динамическую систему с отказом от «вечных» экспозиций в пользу временных, ситуативных конфигураций. Теоретики отмечают, что сегодня музей легко адаптирует под свои нужды любое пространство [4, с. 8; 5; 9] — будь то перепрофилированный завод, специально построенное здание или исторический памятник, — осмысляя свою идентичность уже после фактического занятия территории. В этих условиях физическое пространство редуцируется до минимума в постулировании музейных функций, — это музей осваивает пространство, а не пространство делает экспозицию из коллекции артефактов.

Однако эта мобильность сталкивается с фундаментальной потребностью в нарративной структуре. Лишенный традиционных архитектурных маркёров, музей обращается к знакомым моделям пространства-времени — цикличности, восхождению, единомоментности, синхронизму — которые, внедряясь, продолжают организовывать музейный опыт.

Таким образом, современный музей существует в диалектике между деконструкцией традиционных форм и сохранением глубинных, проверенных временем хронотопов. Ниже рассмотрим несколько примеров:

Зотов-центр

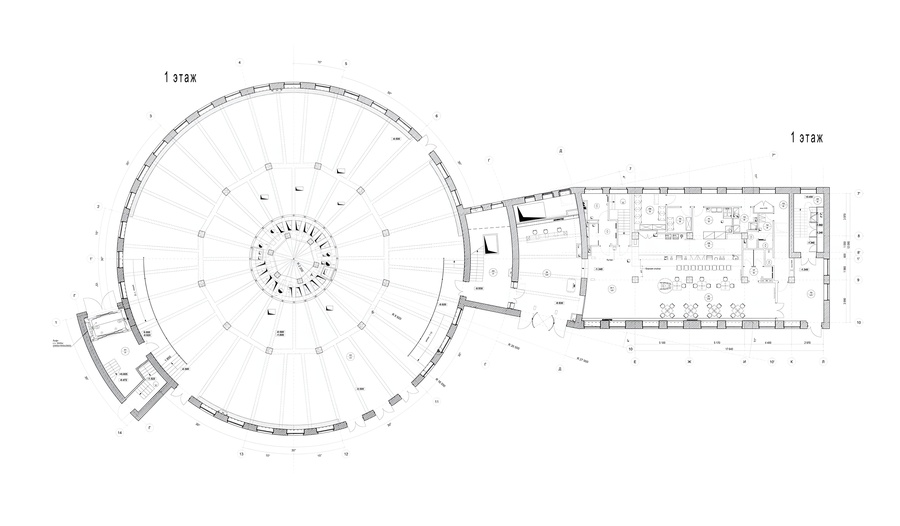

Архитектурные планы 1 и 2 этажей здания

Зотов-центр — это здание бывшего Хлебозавода № 5 в Москве; оно круглое в архитектурном плане. Нарратив выставок в этом пространстве регулярно определяется именно идеей кругового движения: факт попадания в одну и ту же точку в начале и конце обуславливает акценты, которые расставляются в экспозиции. Последний зал всегда с особой силой «подводит итоги», рефлексируя пройденный путь и вновь обращаясь к началу, — потому что первый оказывается прямо перед глазами. Единая точка входа-выхода переживается посетителем дважды в качественно разных состояниях, и это архитектурно воплощенная устойчивая для культуры идея уробороса, обновления, нового витка спирали.

Планы выставок «Любовь в авангарде» и «Русское невероятное» в Зотов-центре. Штриховкой отмечено пространство входа-выхода, ключевое для структуры большинства проектов центра.

Циклический хронотоп наполняет пространство точками критического осмысления: круговая структура формирует узлы парадоксального столкновения смыслов. Здесь нет нейтральных зон — любой сегмент спирали намеренно нагнетает будущее столкновение, заставляя посетителя переживать историю не как линейный нарратив, а как рифму критических моментов.

Самые древние прообразы архетипа кольца и спирали: Уроборос; Каменные лабиринты на Соловецких островах, ок. 1000 л. до н. э.

В колонне Марка Аврелия и нарратив, и внутреннее пространство (лестница) организованы в виде спирали: витки древней истории соотносятся с процессом подъема

Более поздние примеры: лестница в юго-западной башне собора Св. Павла, Лондон, 1705 г.; проект башни III Интернационала В. Талина, 1919 г.

Мультимедиа Арт Музей

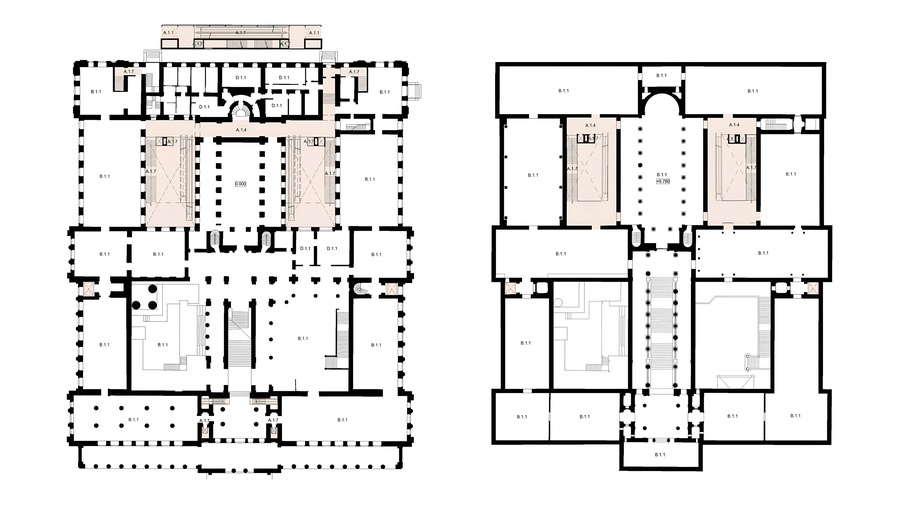

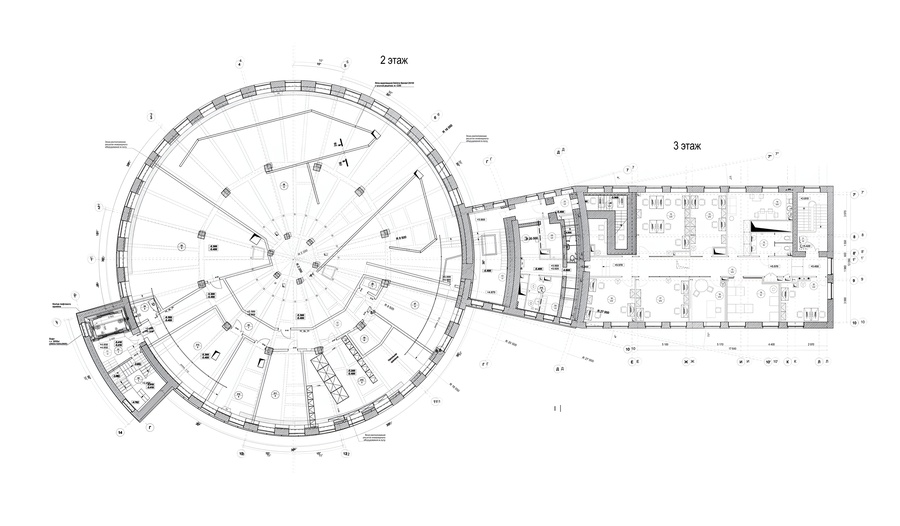

Планы МАММ

В Мультимедиа Арт Музее основой хронотопа становится система лестниц (отмечена цветом на плане), связывающих физическое движение наверх с символическим преодолением, возвышением. Архитектурная вертикаль вызывает примерно те же коннотации, что и монументальные лестницы в религиозных сооружениях древнего мира:

— Ось инициации: каждый из шести этажей — это ступень познания, а переход между уровнями воспроизводит переживание сродни религиозному восхождению.

— Материализованное время: узкие пологие пролеты замедляют время, превращая подъем в акт рефлексии.

Но также лестницы реализуют еще и некий «лабиринт выбора»: создают вариативность маршрутов, сохраняя при этом общий вектор движения ввысь.

Из-за архитектурных особенностей в МАММ явственно ощущается специфическое распределение локального пространства-времени. Дело в иерархии выставок, которая неизбежно диктуется лестницами как маркерами координат верха и низа. Время, чтобы добраться до самой верхней, становится более ощутимым и значимым, сакрализуясь и снова пересобирая музейную темпоральность.

Слева: зиккурат в Уре, Месопотамия, XXI в. до н. э.; Справа: Мультимедиа Арт Музей

Слева: Мультимедиа Арт Музей; справа: Пирамида Кукулькана, Чичен-Ица, Мексика, IX–XII вв.

Музей-панорама «Бородинская битва»

Панорамная съемка зала с куполом в музее Бородинской битвы. На куполе в 360 изображены сцены Бородинского сражения

В музее-панораме «Бородинская битва» нам будет интересен один конкретный зал с винтовой лестницей и куполом, который станет примером еще одного, как бы вневременного, «вечного» хронотопа.

Из одной координаты смотрящий посетитель может захватить сразу несколько параллельно идущих во времени событий, как если бы у него были глаза на затылке. При этом представление, что время статично, в нашей голове неколебимо. Нам уже знакома такая стратегия восприятия времени в определенной архитектурной форме, — знакома так хорошо, что мы по инерции не задумываемся об этом. А между тем определилась и устоялась она в храмовом строительстве, внедрившись в наш светский опыт.

Слева: купол Исаакиевкого собора, Санкт-Петербург, I пол. XIX в.; справа: музей-панорама «Бородинская битва»

Слева: музей-панорама «Бородинская битва»; справа: купол собора Святой Софии (Айя-Софии), Стамбул, роспись VI в.

Музей AZ/art

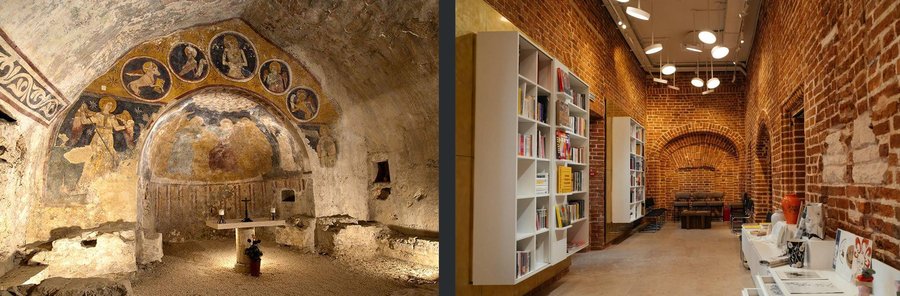

Интерьер музея AZ/art

Последнее, на что мне хотелось бы посмотреть пристально, — это на обновленное пространство музея AZ/art. Я не смогла найти настолько наглядного архетипического образа в культуре или архитектуре, чтобы поговорить о хронотопе этого места через него. Но нашла пример, который настолько же хорошо презентуется через такой принцип восприятия места-времени. О нем чуть позже.

Сам принцип наглядно описан в рассказе Х. Борхеса «Сад расходящихся тропок». Идея в том, что каждый наш выбор создает альтернативные сценарии жизни, которые на самом деле существуют равноправно и параллельно: для одного момента времени возникает несколько реальностей. В огромном количестве зданий интерьерная структура подразумевает свободу сквозных, альтернативных путей перемещения. В случае с музеями вроде AZ это создает личную экспозицию для каждого посетителя, который физически существует в одном зале, а концептуально — в памяти своих предыдущих выборов (что пропустил и что увидел). Такой хронотоп я назвала синхроническим.

Интерьеры музеяAZ/art и римские катакомбы III–IV вв.

Подобным же образом сложен, например, хронотоп в римских катакомбах. Визуальные параллели между пространствами создают благодатную почву для любых проектов и мыслей про андеграундное искусство, на чем музей AZ и специализируется.

IV. Интерпретация результатов. Выводы

Современный музей, утратив со временем стилевую архитектурную атрибуцию, сохраняет свою нарративную функцию через сложную систему компенсаторных механизмов. Проведенные исследование не опровергло гипотезы, что музей адаптирует под свои проекты имеющееся пространство, заимствуя хронотопы из нашего культурного опыта. Цикличность, восхождение, космологическое единство и принцип альтернативных маршрутов выступают как универсальные нарративные матрицы, которые позволяют посетителю интуитивно ориентироваться в музейном пространстве.

Современный музей трансформировался в гибкую семиотическую систему, где повествование обуславливается обращением к культурной памяти и когнитивным паттернам. Эта адаптация демонстрирует устойчивость музея как института, сохраняющего свою сущность вопреки изменению пространственных конфигураций.

Любопытным, как мне кажется, показал себя подход к анализу архитектуры через призму визуального восприятия и когнитивных стратегий, филологической концепции пространственно-временных отношений. Выработанное знание ценно для меня еще и методологически, — как потенциал для освоения смежных научных подходов.

V. Неожиданное прозрение, не входившее в планы исследования

В последний блок я решила поместить мысль, которая подспудно сопровождала меня все исследование, но нашла выход только сейчас, после того, как все, что должно было быть сказанным, — сказано.

Дело в том, что все нарративные стратегии, которые я выделила в современных музеях, так или иначе связаны с мировыми религиозными обрядами и практиками. Меня обескуражила и немного очаровала эта мысль:

Формально музей как институция складывается под серьезным влиянием архитектурной храмовой традиции. Затем от нее освобождается, переставая инициировать себя с конкретным местом, строгой архитектурной формой. И в качестве компенсаторного механизма использует более глубинные, коммуникативные механизмы религиозных практик, возвращаясь к ним почти невольно.

Этот вывод — повод задаться двумя очень серьезными вопросами. Во-первых, возможно, когнитивная «спайка» искусства и религии при всей светскости нашего сознания все еще коренится в нем очень крепко. Во-вторых, отсюда логично следует, что в религиозных постройках концепт времени удержан и осмыслен глубже всего, — и именно они есть самая «нарративная» единица пространства в истории архитектуры со своими, как раз-таки неколебимыми, хронотопами.

Небольшой бонус: по ссылке можно посмотреть немного авторских материалов с этапа размышлений и сбора информации :)

Bartolomé O. El museo como espacio de legitimación social // Museology — Field of Knowledge. Museology and History. — P. 130-138.

Duncan C. Civilizing Rituals. Inside Public Art Museums. — London: Routledge, 1995. — 192 p.

Бахтин М. М. Формы времени и хронотопа в романе. Очерки по исторической поэтике // Бахтин М. М. Вопросы литературы и эстетики. — М.: Худож. лит., 1975. — С. 234-407

Бишоп, К. Радикальная музеология, или так ли уж «современны» музеи современного искусства? с рис. Дана Пержовски. — М.: ООО «Ад Маргинем Пресс», 2014. — 96 с.

Дженкс Ч. Зрелищный музей — между храмом и торговым центром. Осмысление противоречий // ПИНАКОТЕКА. — 2000. — № 12. — С. 5-12.

Калугина Т. П. Художественный музей как феномен культуры. — СПБ.: Издательский дом «Петрополис», 2008. — 244 с. (128-129)

Фуко М. Другие пространства // Интеллектуалы и власть: избранные политические статьи, выступления и интервью. — М.: Праксис, 2006. — Ч. 3. — С. 191–204.

Чугунова A.B. Архитектурные воплощения образа музея-храма // Актуальные проблемы гуманитарных и естественных наук: журн. науч. публикаций. — 2009. — № 12. — С. 332-336.

Чугунова А. В. Новые музеи: современная мировая музейная архитектура // Вопросы музеологии. — 2010. — № 1. — С. 167-168.

Архитектурные планы 1 и 2 этажей Зотов-центра //https://archi.ru/projects/russia/18047/centr-izucheniya-konstruktivizma-zotov-khlebozavod // (Дата обращения: 25.05.2025)

Архитектурные планы МАММ https://mamm-mdf.ru/museum/for_artists/ // (Дата обращения: 25.05.2025)

Британский музей, Лондон // https://www.tourister.ru/world/europe/united-kingdom/city/london/museum/415 // (Дата обращения: 25.05.2025)

Главная лестница Художественного музея Филадельфии // https://dzen.ru/a/XuFYQ6IJLjlijfeW // (Дата обращения: 25.05.2025)

ГМИИ им. Пушкина, Москва // https://vladimirdar.livejournal.com/618737.html // (Дата обращения: 25.05.2025)

Зал со статуей Ники Самофракийской в Лувре // https://experience.tripster.ru/experience/11619/ // (Дата обращения: 25.05.2025)

Зиккурат в Уре, Месопотамия // https://mb.web.sapo.io/c9776750b8a56269047dfaf553e3c387d4033819.jpg // (Дата обращения: 25.05.2025)

Зотов-центр // https://yandex.ru/images/search?family=yes&from=tabbar&img_url=http%3A%2F%2Fcdnn21.img.ria.ru%2Fimages%2F07e6%2F0a%2F1c%2F1827610380_0%3A0%3A2459%3A1639_1920x1280_80_0_0_b43bc35e963b4a6841279c0c109f1630.jpg&lr=213&pos=27&rpt=simage&text=%D0%B7%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B2%20%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80 // (Дата обращения: 25.05.2025); https://ria.ru/20221029/zotov-1827610124.html?in=t // (Дата обращения: 25.05.2025)

Интерьер Художественного музея Филадельфии // https://fs.tonkosti.ru/f0/kq/f0kq77creqok4oco8s0wo84sg.jpg // (Дата обращения: 25.05.2025)

Каменные лабиринты на Соловецких островах // https://marina2506.tourister.ru/photoalbum/47264 // (Дата обращения: 25.05.2025)

Колонна Марка Аврелия // https://pikabu.ru/story/kolonna_marka_avreliya_rim_okolo_193_goda_n_ye_7991625?cid=191382006 // (Дата обращения: 25.05.2025)

Купол Исаакиевкого собора, Санкт-Петербург // https://pantv.livejournal.com/805976.html // (Дата обращения: 25.05.2025)

Купол собора Святой Софии (Айя-Софии), Стамбул // https://www.onetwotrip.com/ru/blog/guides/asia/adversity-hagia-sophia/ // (Дата обращения: 25.05.2025)

Лестница в юго-западной башне собора Св. Павла, Лондон // https://ru.pinterest.com/pin/440226932300021120/ // (Дата обращения: 25.05.2025)

Лестница внутри колонны Марка Аврелия // https://dzen.ru/a/WngEWBaKkRFAf89I // (Дата обращения: 25.05.2025)

МАММ // https://s1.afisha.ru/mediastorage/39/0b/6eefe753dd344edc848f49620b39.jpg // (Дата обращения: 25.05.2025)

Музей AZ/art // https://dzen.ru/a/ZrDi6Z40VjW3zplO // (Дата обращения: 25.05.2025); https://www.theartnewspaper.ru/posts/20240611-fkch/ // (Дата обращения: 25.05.2025); https://azart.moscow/?ysclid=mb8owu36jr598030618 // (Дата обращения: 25.05.2025);

Музей-панорама Бородинкой битвы // https://www.mos.ru/news/item/112818073/ // (Дата обращения: 25.05.2025); https://s14.stc.all.kpcdn.net/russia/wp-content/uploads/2024/02/muzej-panorama-borodinskaya-bitva-polotno.jpg // (Дата обращения: 25.05.2025); https://faberlic.com/images/News/WY0V8248.JPG // (Дата обращения: 25.05.2025); https://cont.ws/uploads/pic/2019/12/20191222_165458.jpg // (Дата обращения: 25.05.2025)

Пирамида Кукулькана, Чичен-Ица, Мексика, IX–XII вв. // https://static.foxnews.com/foxnews.com/content/uploads/2023/03/spring-equinox-chichen-itza.gif // (Дата обращения: 25.05.2025)

План Британского музея // https://ru.pinterest.com/pin/510103095264967862/ // (Дата обращения: 25.05.2025)

План ГМИИ им. Пушкина // https://www.pushkinmuseum.art/news/archive/2020/07/pushkin/index.php?lang=ru%EF%BF%BD%27 // (Дата обращения: 25.05.2025)

План Государственного Эрмитажа //https://vk.com/album-199913719_276142706 // (Дата обращения: 25.05.2025)

План Лувра // https://en.m.wikipedia.org/wiki/File:R%C3%A9union_des_Tuileries_au_Louvre_1852%E2%80%931857_Getty_Museum_vol1_03_Plan_for_the_Nouveau_Louvre_by_Visconti_%E2%80%93_Getty_Museum_(crop).jpg // (Дата обращения: 25.05.2025)

План художественного музея Филадельфии https://print.homeurl.us/ // (Дата обращения: 25.05.2025)

Планы выставок «Любовь в авангарде» и «Русское невероятное» в Зотов-центре // фото из личных архивов автора

Проект башни III Интернационала В. Талина // https://yandex.ru/images/search?from=tabbar&img_url=https%3A%2F%2Fi.pinimg.com%2F736x%2F23%2F20%2Fab%2F2320abdd0fa9d245c5636987b96d5c21.jpg&lr=213&p=3&pos=24&rpt=simage&text=%D0%B1%D0%B0%D1%88%D0%BD%D1%8F%20%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B0 // (Дата обращения: 25.05.2025)

Пропилеи Афинского Акрополя // https://tr.pinterest.com/pin/820288519602755618/ // (Дата обращения: 25.05.2025)

Римские катакомбы // https://ru.pinterest.com/pin/668503138423184164/ // (Дата обращения: 25.05.2025)

Современная реконструкция храма Парфенон, Афины // https://ru.pinterest.com/pin/84442561747796030/ // (Дата обращения: 25.05.2025)

Уроборос // https://i1.sndcdn.com/artworks-000007794111-x5rl8b-t500x500.jpg // (Дата обращения: 25.05.2025)