История и сказка: русский стиль на театральной сцене

Рубрикатор

- Концепция

- «Начальное управление Олега» — Греческий проект Екатерины II в готическом оформлении

- Русский стиль в постановках А. А. Роллера

- Постановки исторической трилогии «Смерть Иоанна Грозного», «Борис Годунов», «Жизнь за царя» в декорациях М. А. Шишкова и М. И. Бочарова, К. Коровина, Ф. Федоровского

- Русская сказка глазами Константина Коровина

- Вывод

1. Концепция

В период правления Петра I и Екатерины II Россия претерпела процесс насильственной и ускоренной европеизации, активно принимая на себя множество культурных, технологических и коммерческих идей, которые формировались в течение веков в Западной Европе. Именно этот феномен, приведший к потере интереса к истокам отечественного искусства, культуры, истории и национального характера, подтолкнул меня к выбору данной темы. Исследование призвано проследить, как введение и поиск русского стиля в театрально декорационном искусстве России отразились на визуальном языке интерьеров и декораций постановок на отечественных сценах.

Для более глубокого понимания темы, были рассмотрены декорации художников Российских театров — от первых попыток интеграции народной культуры на сцене конца XVIII-го века, начавших зарождение «русского стиля», до импрессионистов XX-го столетия, черпавших вдохновение в национальной традиции, которая помогала создавать запоминающиеся образы и символы, объединяющих историю и фантазию. Такая хронологическая последовательность помогает в полной мере проследить, как в своих работах ведущие художники-декораторы предлагали зрителям художественную интерпретацию исторических событий и русского характера в зависимости от господствующих в тот или иной период эпохи стилей и жанров. Также мной был исследован вклад крупнейших художников для понимания их уникального стиля на развитие и эволюцию российского театрального искусства.

Текстовые источники, как и изобразительные, были отобраны в соответствии с хронологией конкретной главы, рассматривающей как оформление театральных декораций, требующих отображения национальной идентичности и исторической достоверностью были интерпретированы художниками придворных театров. Такой отбор помогает провести параллели и контрасты между разными периодами и художественной интерпретацией «русского» декораторами в своих постановках. Сыграли решающую роль в данном исследовании как живописные архивные и уникальные эскизы, так и научная исследовательская литература по истории искусства российского театра, найденные в архивах государственных библиотек. Именно это помогло мне проследить, что работы декораторов обладали своей аутентичностью в деталях оформления театральной сцены в «русском стиле». От простой стилизации и аристократического эстетизма прошлых эпох, русский стиль эволюционировал до изображения театральных декораций, отображающих национальный дух в героико-монументальном масштабе, ориентированном на эпическую обобщенность исторического прошлого, живописные картины которого, не были лишены исторической, архитектурной и бытовой достоверности.

2. «Начальное управление Олега» — Греческий проект Екатерины II в готическом оформлении

Продольный разрез театра 1780-е

Период правления Екатерины II отличался бурным развитием культуры, науки и искусства. Императрица использовала свои литературные работы для демонстрации политических концепций и народного просвещения. Ее опера «Начальное управление Олега», впервые представленная на сцене в 1790 году, послужила не только художественным выражением, но и отражением политических замыслов императрицы. В 1780-х годах Екатерина активно работала над «греческим проектом», направленном на укреплении роли России и объединении православного населения, что нашло отражение и в опере, поддерживающей идею о «Москве как третьем Риме».

Начальное управление Олега, Подражание Шакеспиру без сохранения феатральных обыкновенных правил. 1791 г.

Драматическая пьеса в греко-готическом стиле является частью трилогии, освещающей зарождение русского государства и жизни первых древних князей. После завершения написания первых двух частей в 1786 году — пьесы о Рюрике и призвании варягов — произведения были неоднократно опубликованы на разных языках, хоть и не получили своего воплощения на сцене. Зато представление второй, центральной части трилогии — «Начальное управление Олега», книга которой включала не только текст пьесы, но и полную оркестровую партитуру от трех композиторов, а также теоретическое исследование о древнегреческой музыке и иллюстрации театральных сцен в исполнении Николая Львова, стала триумфом Екатерина как драматурга.

Николай Львов. Заставка I акта. Офорт из книги: Начальное управление Олега 1791 г.

Императрица внимательно следила за исторической достоверностью своего произведения, отразившемся в тщательно подобранных славянских, варяжских одеяниях и оформлении театральных декораций, тем самым подчеркивая стремление к подлинности и важности национального самосознания.

Николай Львов. Заставка IV акта. Офорт из книги: Начальное управление Олега 1791 г.

Так, опираясь на описания христианских церемоний и исторические образцы, найденных на иконах и в древних текстах, была воссоздана княжеская свадьба. На гравюре третьего действия в портретном изображении императрицы Зои видны сходства с византийским образом императрицы, а в офорте мизансцены свадьбы князя Игоря и Прекрасы можно увидеть несколько вариаций фигур с характерными деталями славянских нарядов: князь Игорь в торжественном одеянии и городчатом венце на голове, киевский боярин в обшитой мехом шапке и шубе, свахи с подносами в руках. Интерьеры же княжеского дома, не имеют исторического образца и представляют скорее типичную готику европейской сценографии, чем русский прототип. Присутствуют и стрельчатые арки, и витые колонки и декоративные розетки.

Николай Львов. Сцена свадьбы князя Игоря и Прекрасы. Заставка III акта. Офорт из книги: Начальное управление Олега 1791 г.

Из-за отсутствия достоверных иконографических и текстовых источников, создатели спектакля были вынуждены использовать типовые или классические ордерные декорации для воссоздания интерьеров княжеских покоев в Киеве и залов константинопольского дворца. В то же время, костюмы, вдохновленные допетровской московской традицией, рассматривались как наследие Византии, символизируя идею Греческого проекта Екатерины как геополитическую и династическую преемственность, которая была так важна для русских правителей после падения Константинополя и брака Ивана III с Софьей Палеолог.

Автор декорации Франческо Градицци. Гравюра Николая Львова. Заставка к V акту из издания «Начальное управление Олега».Ипподром в Константинополе. 1791 г.

В библиотеке Мая в Бергамо был найден эскиз, выполненный Джакомо Кваренги, который отражает его интерес к визуальной интерпретации исторических событий. Этот набросок, варьирующий изображение композиции V действия из публикации 1791 года, показывает сцену на Константинопольском ипподроме в византийском стиле, а не в древнерусском. Особое значение придается контексту, в котором создавался этот проект, указывая на важность восприятия и интерпретации исторических событий через призму современной культуры и вкусов.

Автор декорации Франческо Градицци. Гравюра Николая Львова. Заставка ко II акту из издания «Начальное управление Олега». 1791 г.

На переднем плане второго действия расположены готические шатры княжеского двора на лугу, у берега реки Днепр, с видом на расположенный на противоположном берегу Киев. Декорации и костюмы были разработаны с особым вниманием к деталям. Художник вдохновился готическими гравюрами реальных видов Киева XVIII века: на мизансцене видны купольные храмовидные постройки, напоминающие формы деревянных храмов Твери и Мурома. Таким образом, художник использовал изображения второй половины XVII века в качестве «готических оригиналов», но не виды первопрестольной столицы.

Постановка «Начальное управление Олега» стала не только ключевым моментом в создании образа о Древней Руси на сцене, но и заложило основы в формировании «русского стиля» в театрально-декорационном искусстве в целом, предопределяя облик многих последующих спектаклей.

3. Русский стиль в постановках А. А. Роллера

Немецкий декоратор и мастер театральной машинерии, Андрей Адамович (Анндреас Леонгард) Роллер, оформлял сцены Мариинского театра в период с середины 1830-х по конец 1870-х годов. Из более чем созданных 1300 Роллером эскизов — лишь немногие относятся к «русскому стилю», в то время как около 270 содержат элементы готического стиля, ренессанса и классицизма. Хоть Роллер и был мало знаком с национальным русским бытом и архитектурой, его декорации приобретали уникальный и неповторимый вид. Будучи художником романтического театра, Роллер пользовался большей свободой для проявления своей творческой индивидуальности при создании и интерпретации декораций, чем его предшественники.

Андреас Роллер. Сады Черномора. Эскиз декорации для оперы М. Глинки «Руслан и Людмила». 1842 г.

Романтизм в театрально декорационном искусстве изменил подход к единству стиля, создавая художественные формы через смешение и трансформацию различных стилей и приемов. Эклектика отражала открытость к разнообразию искусства разных времен и культур, а также стремление к свободному творчеству и новым формам художественной реальности.

Роллер Андреас. Эскиз декорации. Третий акт. «Аскольдова могила». 1841 г.

Так, эскиз терема одной из сцен «Аскольдовой могилы», напоминает скорее индийский дворец с висячими галереями и тонкими китайскими кронштейнами, а многоярусная и ажурная композиция больше ассоциируются с мавританским стилем и испанской Альгамброй.

Андреас Роллер. Эскизы декораций к опере «Руслан и Людмила» М. И. Глинки. 1842 г.

Такое смешение стилей характерно и для декораций балета «Конек-Горбунок» 1864 года — в русских избах видна схожесть с швейцарской архитектурой. А в опере 1842 года, «Руслан и Людмила» особенно выделяются зал в романо-готическом стиле и сцена вида на Киев с готическими постройками жилых домов, ратуш и кирх.

Андреас Роллер. Эскиз декорации. Морское дно. «Конек-Горбунок». 1864 г.

Художники-романтики XVIII века переосмыслили и сценическое пространство, превращая его в живой художественный организм, в отличие от декораторов предыдущего столетия. Они вдохновлялись барокко XVII века, объединяя в себе роли декоратора и машиниста. Именно В 1860-е годы искусство подвижных декораций в балете стало очень востребованным. Декорации Роллера впечатляли движущимися панорамами, природными катаклизмами и неожиданными трансформациями, перенося зрителей в мир фантазий. Одной из таких постановок был «Конек-Горбунок, или Царь девица» Ц. Пуни 1864 года. В одной из сцен этого спектакля было показано удивительное преображение сцены — изображение грота с видом на Ледовитый океан мгновенно превращалось в подводное царство с китом, рыбами, раками и тюленями.

Роллер Андреас. Эскиз декорации. 1. «Руслан и Людмила» 1842 г. Сосновый лес. Сцена Фарлафа и Наины. 2. Опера М. И. Глинки «Жизнь за царя». Эпилог. 1836 г.

Если в балете художники создавали вымышленные миры, не существующие в реальности, то в оперных постановках русских композиторов 1860-х годов применялся метод воспроизведения прошлых эпох на основе археологических данных. С особым вниманием к деталям и реализму в постановках оказывались реальные предметы и вещи из исторического прошлого, становившимися основой декораций. Этот подход позволял зрителям увидеть, как жили и что использовали люди в прошлом, представляя минувшую действительность на сцене и отвечая на потребности времени в научном познании мира и исторического прошлого.

4. Постановки исторической трилогии «Смерть Иоанна Грозного», «Борис Годунов», «Жизнь за царя» в декорациях А. Бредова, М. А. Шишкова и М. И. Бочарова, К. Коровина и Ф. Федоровского

Период 1880-1890-х годов стал переломным для русского декорационного искусства — завершалась эволюция системы оформления спектаклей, которая существовала в течение четырех веков до появления режиссерского периода. Новый этап характеризовался становлением декорации как самоценным произведением искусства, стоящим наравне с другими компонентами спектакля. Начинает свое существование Частная опера С. И. Мамонтова, выходцем которого был К. А. Коровин, и Московский художественно-общедоступный театр. Русское декорационное искусство стало независимым от содержания, стилистики и персонажей пьес. Декораторы позднего романтизма, работавшие по «бригадному методу», оценивались с позиции реалистической живописи, что было критиковано искусствоведами, изучавшими историю русского театрально-декорационного искусства.

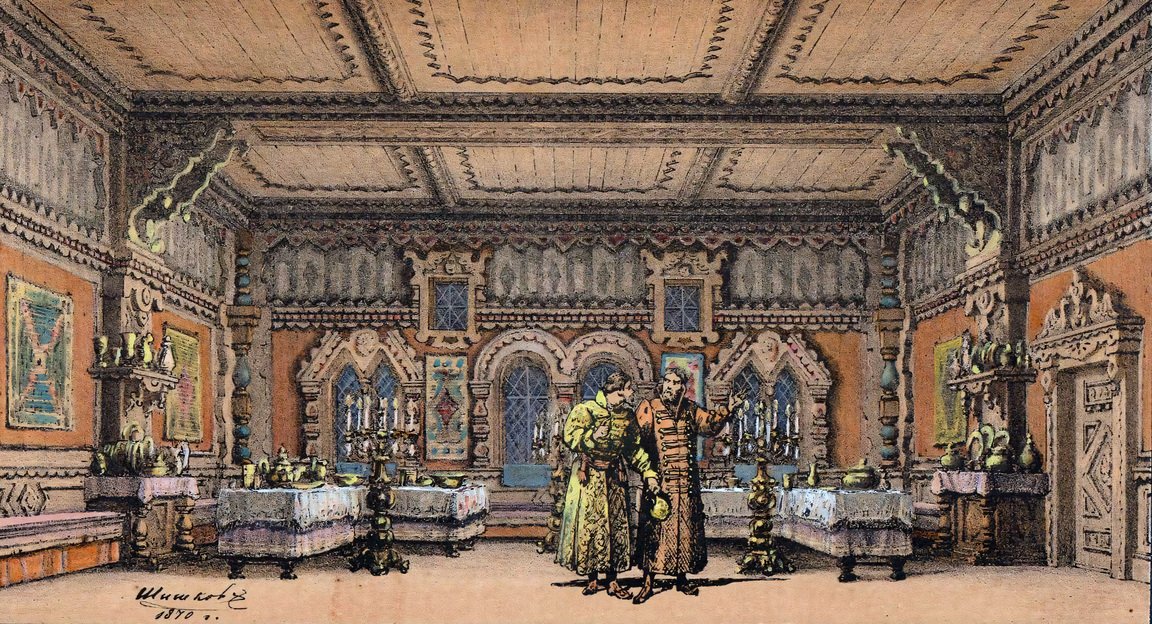

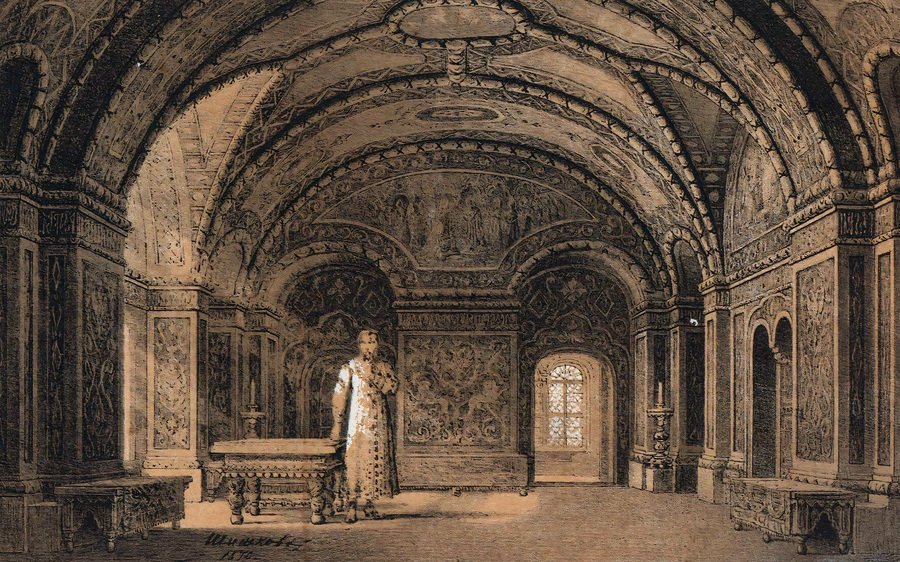

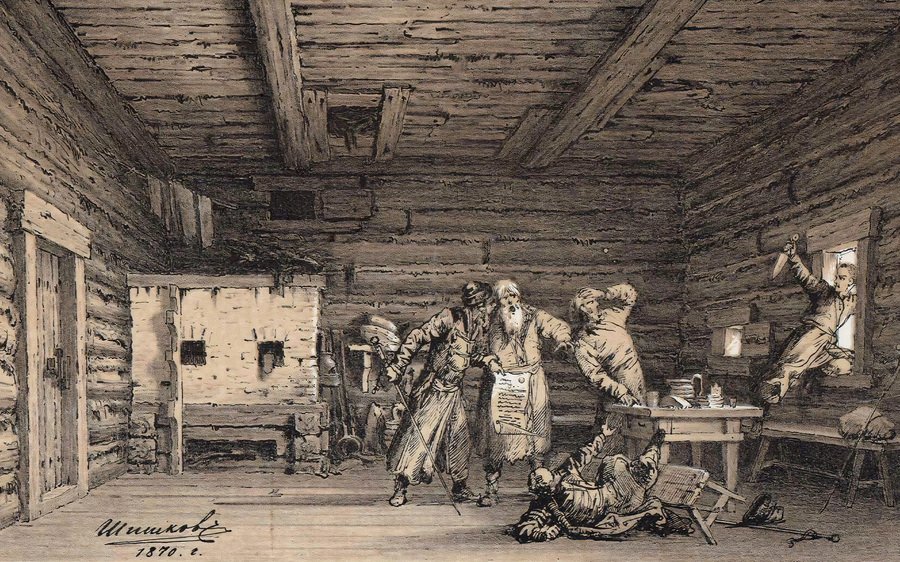

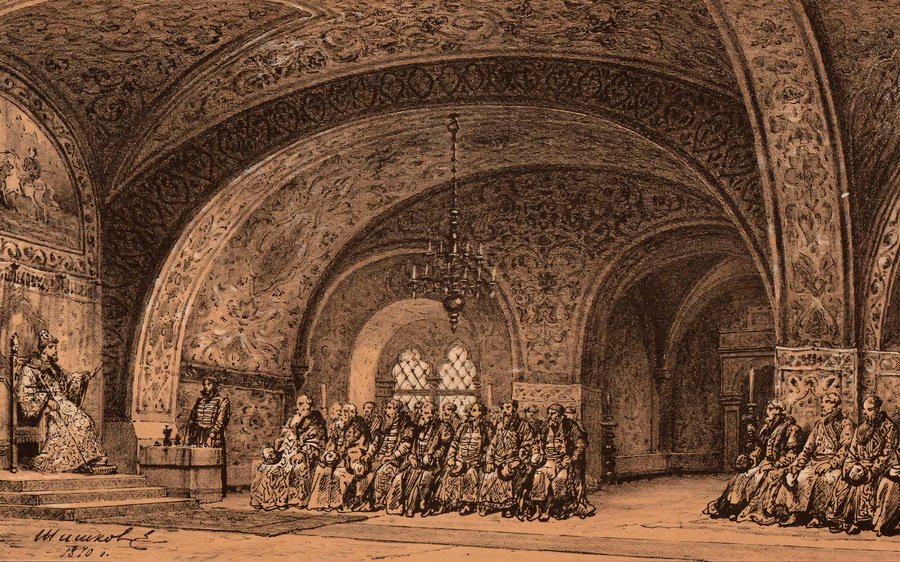

Рисованные на камне сцены М. А. Шишковым; составлены и рисованы А. И. Шарлеманем. Рисунки декораций к трагедии А. С. Пушкина «Борис Годунов». 1870 г.

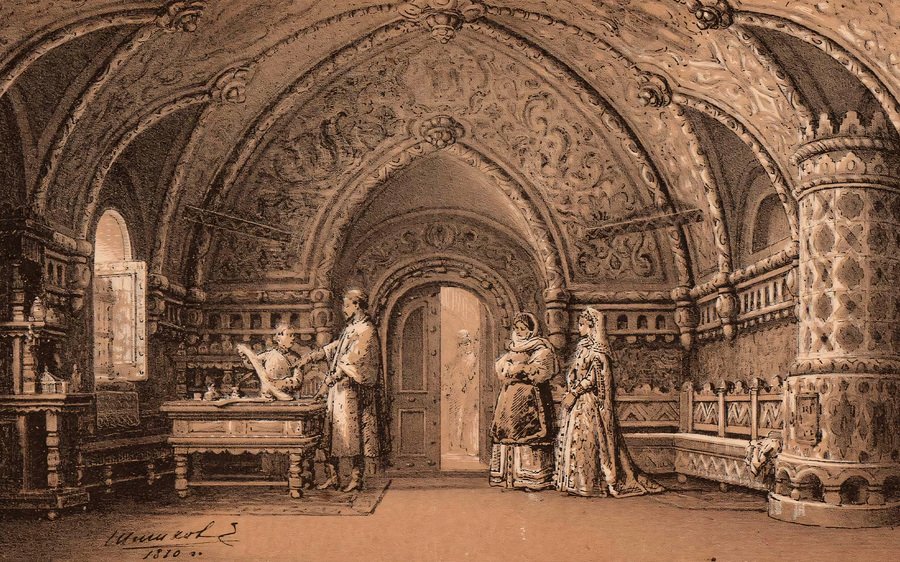

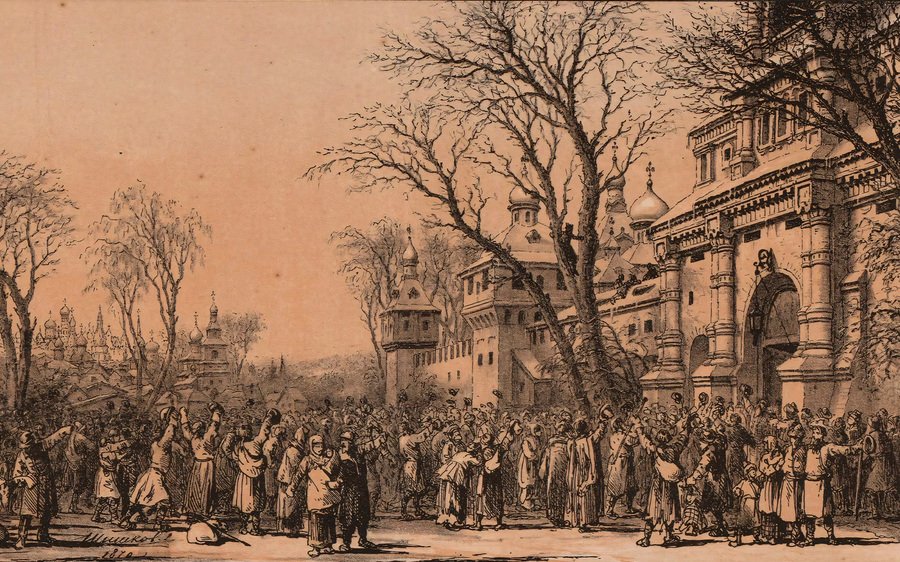

Примером этого могут послужить декорации М. Шишкова, работавшего по «бригадному методу» совместно М. Бочаровым — Шишков специализировался на воспроизведении архитектуры и интерьеров, а Бочаров — на романтических и передвижнических пейзажах. Такое разделение обязанностей можно увидеть в декорации «Новодевичий монастырь» для постановки «Бориса Годунова». Стены храма уходят в глубину боковой перспективы вместе с темными озаренными светом стволами деревьями и толпой людей. Именно жанрово-бытовые изображения интерьера и пейзажа были следующей стадией развития декорационного искусства, где место действия стало все более реалистичным.

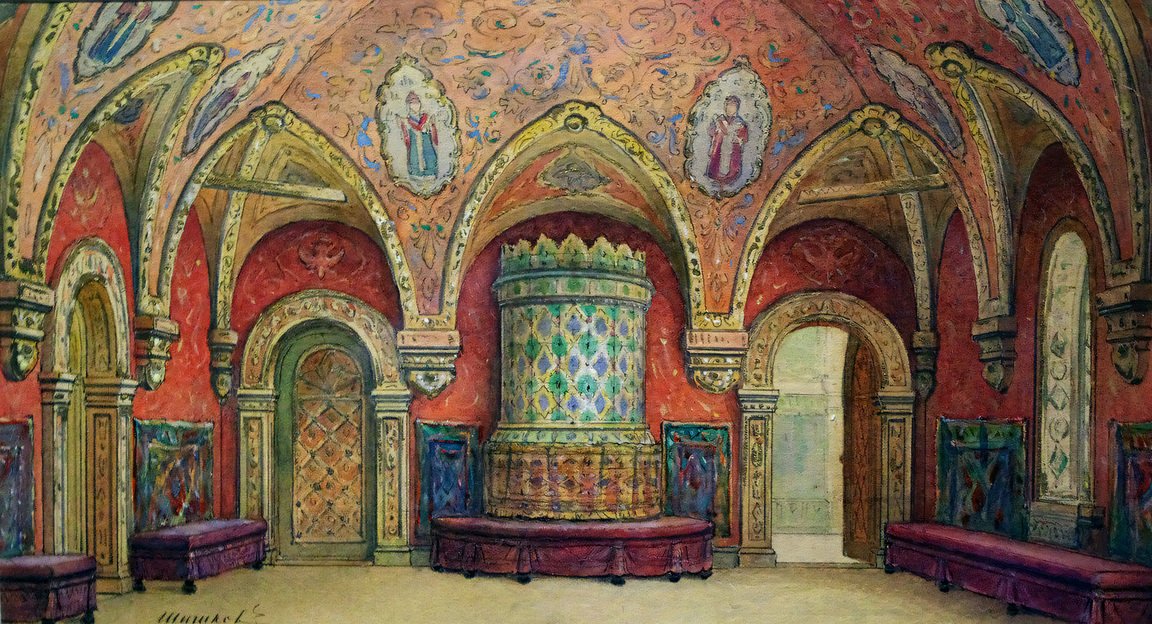

Рисованные на камне сцены М. А. Шишковым; составлены и рисованы А. И. Шарлеманем. Рисунки декораций к трагедии А. С. Пушкина «Борис Годунов». 1870 г.

Постановка же 1867 года «Смерть Иоанна Грозного» А. Толстого стала не просто музейной демонстрацией научных исследований, а декоративными картинами на тему Древней Руси на основе археологического натурализма. Декорации Шишкова, такие как «Покои царицы Марии Федоровны» и «Престольная палата», были созданы художником с исторических архитектурных памятников в собственном стиле псевдорусской декоративности. Картины «Царская дума» и «Площадь перед собором в Москве», написанные Шишковым для трагедии «Борис Годунов», также воспринимались как археологический натурализм. Будучи учеником А. Роллера, Шишкову удалось придать сценам узнаваемости подлинности, при этом искусно передавая детали — яркие цвета солнечного дня на Красной площади, многоцветие храмов, стен и башен.

Бредов Альберт. Эскизы декораций к опере «Жизнь за царя». 1868 г.

Несмотря на то, что А. Бредов находился в тени А. Роллера, художник обладал уникальным видением «русского стиля» — его работы отличались композиционной цельностью, эффектностью, уверенными мазками, чувством тона и цвета, выражавшимся в мягких цветовых переходах, сдержанных цветовых гаммах. А по декорациям к опере М. И. Глинки «Жизнь за царя» в 1863 году были даже изданы отдельные альбомы.

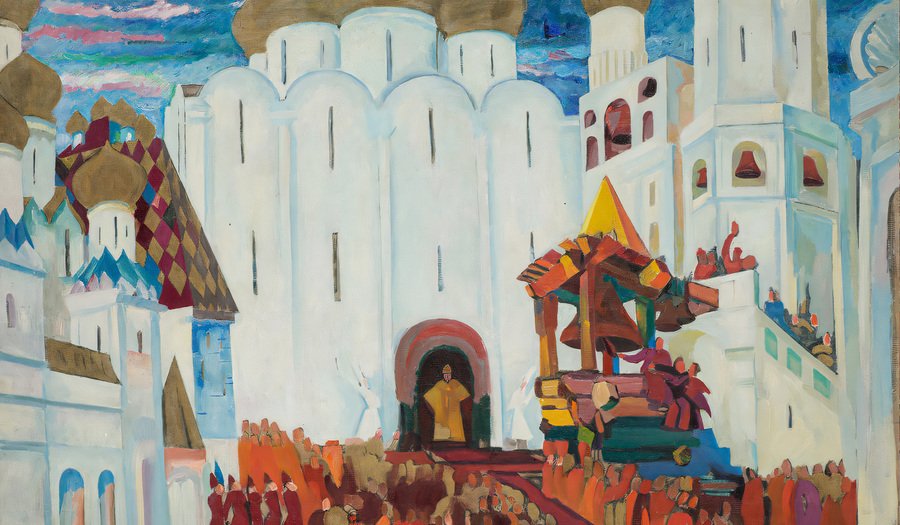

1. К. Коровин. Эскиз декорации к опере М. П. Мусоргского «Борис Годунов». 1934 г. 2. Ф. Федоровский. Эскиз декорации к опере «Борис Годунов» М. П. Мусоргского. Венчание на царство. 1946 г.

Вместе с пришествием К. А. Коровина на Императорскую музыкальную сцену пришло и новшество художника. Им стало использование картин пейзажей, интерьеров, архитектуры, созданных с натуры и передающих личные, чувства и эмоции художника, вместо типичных декорационных сюжетов. Именно этот метод закончил эпоху коллективного создания декораций. Автором изобразительного образа спектакля становился лично художник, создающий неповторимое и эмоционально выразительное место действия, способное воздействовать на зрителя отдельно и самостоятельно.

Ф. Федоровский. Эскизы декораций к опере «Борис Годунов» М. П. Мусоргского. 1. 1928 г. 2. 1946 г.

Ученик Коровина, Ф. Федоровский, также привнес свой уникальный стиль в Большой театр 1930-х и 1940-х годов. Он утверждал живопись на сцене путем использования ретроспективных декораций прошлых эпох для создания образов реальной среды жизни персонажей спектакля, выражающих драматическое содержание. Русский национальный дух воплощался в героически-грандиозных декорационных композициях, ориентированных на эпическую обобщенность исторического прошлого, в отличие от простой стилизации и аристократического эстетизма прошлых эпох. Живописно-объемный метод художника сочетал живописное мышление, унаследованное от Коровина и его собственного опыта 1920-х годов.

Ф. Федоровский. Эскизы декораций к опере «Борис Годунов» М. П. Мусоргского. 1. 1927 г. 2. 1946/48 г.

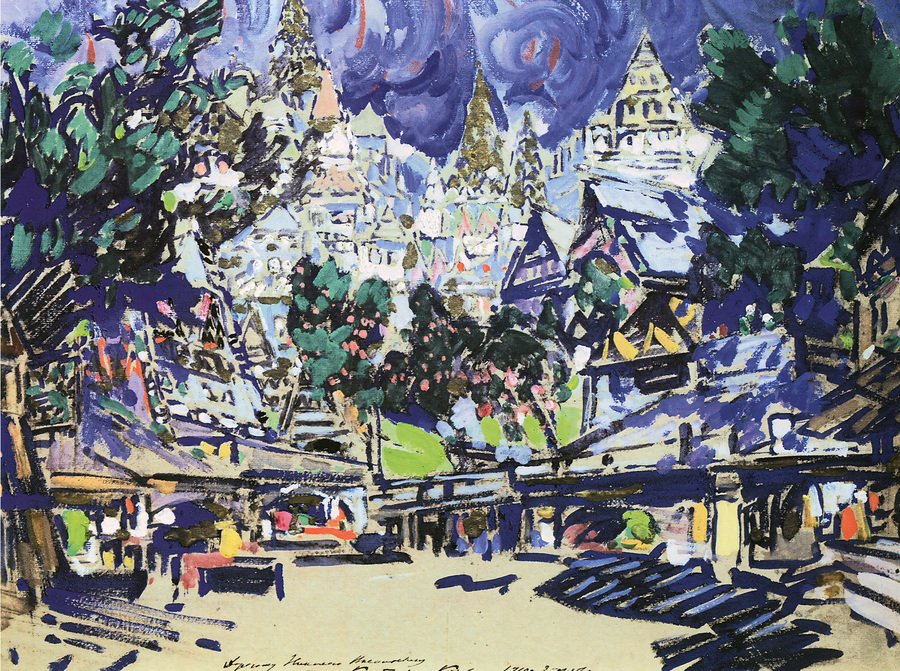

Особое героическое и монументальное видение Древней Руси видно в декорациях Федоровского для постановки «Борис Годунов» М. Мусорского 1948 г. Его творчество представляло грандиозное видение архитектуры кремлевских ансамблей, соборов, дворцов, палат и монастырей, выражая идею национальной мощи и могущества. Историческая архитектура с русской природой выражала национальную мощь и несокрушимость через стилизованные формы материальной культуры искусства. Это была попытка продемонстрировать богатую художественную ретроспективу национальной истории на театральных подмостках.

Ретроспективная тематическая панорама, представленная в русском театре конца XIX — начала XX века через декорационный неоромантизм, одним из пластов которого и была сказочная, в тоже время историческая Русь, включала изображения конкретных мест действия различных эпох и стилей. Эти изображения хоть и были разработаны в романтическом стиле и археологическом натурализме, все же только в период декорационного неоромантизма они получили самоценное воплощение в произведениях сценической искусства.

5. Русская сказка глазами Константина Коровина

К. Коровин. Эскиз декораций к балету Ц. Пуни «Конек-Горбунок». 1. 1914 г. 2. 1911 г.

После прихода В. А. Теляковского в 1898 году на руководящую должность в московской конторе, а затем и в Дирекции императорских театров, художественная политика которых полностью изменилась — открылся путь художникам-станковистам зрелищных панорам и диорам. В числе реформистов был и К. А. Коровин, в дальнейшем ставший одним из ведущими декораторов отечественных постановок.

К. Коровин. Эскиы декораций 1. Торговая пристань в Град-столице. Балет Ц. Пуни «Конек-Горбунок» 1912 г. 2. Пристань в Новгороде. Опере Н. А. Римского-Корсакова «Садко» 1906 г.

Импрессионисты вдохновлялись романтизмом, сосредотачиваясь на повседневной реальности как основном объекте своего творчества. При этом их открытием стало изображение окружающей среды и видение красоты через призму динамичной подвижности, делая это своим основным подходом.

К. Коровин. Эскизы декораций. 1. Опера Н. А. Римского-Корсакова «Сказание о невидимом граде Китеже» 1920 г. 2. Балет Ц. Пуни «Конек-Горбунок» 3. «Сказание о невидимом граде Китеже» 1918 г.

Коровин создавал декорации, интегрируя импрессионистский подход открытия натурализма, археологического и бытового театра, что представляло более глубокое искусственное воплощение жизни. Он работал этюдно, передавая живое и мимолетное впечатление от увиденного, что отличало его подход от других декораторов и художников своего времени.

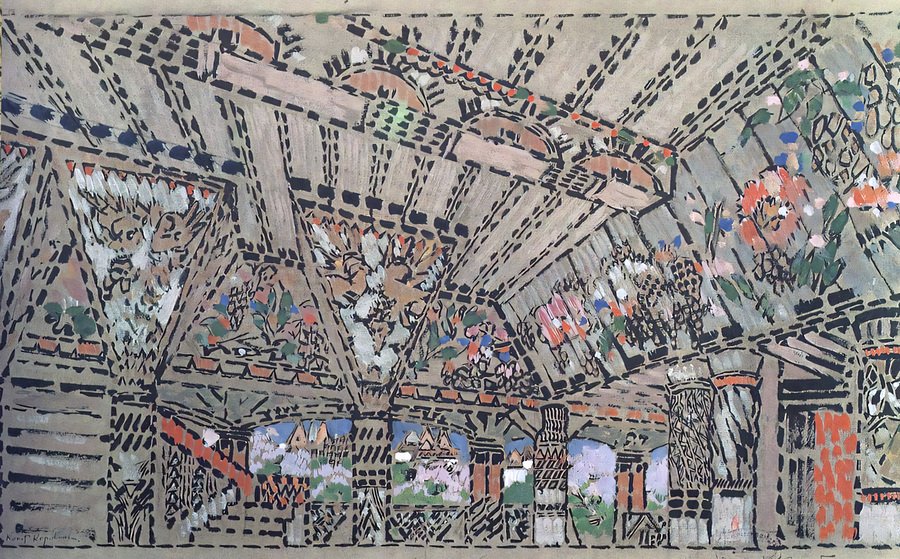

К. Коровин. Палата царского дворца в Тмутаракани. Эскиз декорации I акта для постановки оперы Н. А. Римского-Корсакова «Сказка о царе Салтане» 1912 г.

Одна из таких оформленным Коровиным сказок была «Сказка о царе Салтане». Оформление декораций передавало эмоции художника непосредственно через чувственные сочетания нежно-розовых, голубых и фиолетового оттенков и форм, воплощающих живописную картину перед зрителем на трехмерном объемной композиции.

К. Коровин. Эскиз декораций к опере Н. А. Римского-Корсакова «Золотой петушок». Терем Дадона. 1. 1909 г. 2. 1917 г.

В станковых полотнах игра цвета и формы передавали состояния и звучания природы, ощущение динамики и изменчивости картин. При помощи цвета художник достигал волнующей эмоциональной наполненности, и по мере развития своего творчества, театральная живопись становилась все более декоративной и звучной.

К. Коровин. Эскизы декораций. 1. Опера Н. А. Римского-Корсакова «Садко» 1906 г. 2. Опера Н. А. Римского-Корсакова «Золотой петушок» 1910 г.

Импрессионистический этап был финальным в развитии театрально декорационного искусства. Показывая реальность на самом детальном уровне, близком к повседневной жизни, художники-декораторы передавали атмосферу и настроение сцены путем достижения крайних границ зрительного восприятия.

К. Коровин. Эскиз декорации к опере «Руслан и Людмила». Руслан и Голова. 1902 г.

6. Вывод

На начальных этапах российское театральное декорирование и дизайн интерьера сильно зависели от западноевропейских образцов. Однако с укреплением национализма произошел сдвиг к подчеркиванию русских мотивов. Появление «русского стиля» привело к более глубокому изучению славянского фольклора, русской истории и традиционных ремесел художниками. Ведущие Российские декораторы расширили традиционные рамки сценографии. Их уникальное видение русской национальности, воспроизводящейся от введения абстрактных форм и ярких цветов, использованных для эмоционального насыщения декораций в сочетании с русскими культурными и историческими темами, до стремления сбалансировать влияние европеизации с глубоко укоренившимся желанием выразить уникальную национальную идентичность. Изучая различные периоды, направления и уникальные стили художников, исследование раскрыло богатую картину художественной эволюции «русского стиля» на сценах театров. Российский театральная сценография подчеркивает динамичное взаимодействие истории и инноваций, традиций и современности, создавая самобытный русский визуальный язык, который оказал неизгладимое влияние на мир театра.

Березкин В. И. Искусство сценографии мирового театра: От истоков до середины ХХ века. М.: Эдиториал УРСС, 1997.

Борис Годунов. Рисунки декораций к трагедии А. С. Пушкина, составленные для русской сцены Императорских С. Петербургских театров и рисованные на камне декоратором, академиком М. А. Шишковым; сцены составлены и рисованы профессором А. И. Шарлеманем. — [С.-Петербург]: Издание М. А. Шишкова, 1870.

Корндорф А. «Начальное управление Олега». Греко-готическая декорация и политичекий заказ // Василий Баженов и греко-готический вкус. Сб. статей. М., ГИИ. 2019.

.Пожарская М. Русское театрально-декорационное искусство конца XIX — начала XX века. М.: Искусство, 1970.

Начальное управление Олега, подражание Шакеспиру без сохранения театральных обыкновенных правил. СПб.: Типография Горного училища. 1791.

https://rusneb.ru/catalog/000199_000009_02000026896/ (Просмотрено: 25.03.2024)

http://lib.sptl.spb.ru/ru/nodes/1293-stolpyanskiy-p-n-mag-i-chudodey-s-peterburgskoy-stseny-andrey-adamovich-roller (Просмотрено: 27.03.2024)

https://goskatalog.ru/portal/#/collections? id=22909821 (Просмотрено: 29.03.2024)

https://goskatalog.ru/portal/#/collections? id=29793475 (Просмотрено: 29.03.2024)

https://goskatalog.ru/portal/#/collections? id=50285515 (Просмотрено: 29.03.2024)

https://goskatalog.ru/portal/#/collections? id=44252462 (Просмотрено: 29.03.2024)

https://theatre-museum.ru/exhibit/3334167 (Просмотрено: 10.04.2024)

https://tehne.com/library/gilyarovskaya-nadezhda-f-f-fedorovskiy-monografiya-moskva-leningrad-1946 (Просмотрено: 11.04.2024)

https://www.afisha.ru/exhibition/hudozhnik-fedor-fedorovskiy-legenda-bolshogo-teatra-91802/ (Просмотрено: 11.04.2024)

https://artchive.ru/konstantinkorovin/works/31770~Boris_Godunov_Koronovanie_Eskiz_dekoratsii_k_opere_MP_Musorgskogo_Boris_Godunov (Просмотрено: 11.04.2024)

https://tehne.com/library/boris-godunov-risunki-dekoraciy-k-tragedii-s-pushkina-risovannye-na-kamne-m-shishkovym-sceny-sostavleny-i-risovany-i-sharlemanem-s-peterburg-1870 (Просмотрено: 20.04.2024)

https://goskatalog.ru/portal/#/collections? id=29296042 (Просмотрено: 20.04.2024)

https://gallerix.ru/album/Korovin/pic/glrx-1145585404 (Просмотрено: 25.04.2024)

https://gallerix.ru/album/Korovin/pic/glrx-1145585404 (Просмотрено: 25.04.2024)

https://artchive.ru/konstantinkorovin/works/31544~Gradstolitsa_Eskiz_dekoratsii_dlja_postanovki_baleta_Ts_Puni_KonekGorbunok_na_stsene_Mariinskogo_teatra_v_Peterburge (Просмотрено: 01.05.2024)

https://artchive.ru/konstantinkorovin/works/31777~Torgovaja_pristan'_v_Gradstolitse_Eskiz_dekoratsii_k_baletu_Ts_Puni_KonekGorbunok (Просмотрено: 01.05.2024)

http://kkorovin.ru/teatr/korovin15.php (Просмотрено: 12.05.2024)

https://ar.culture.ru/ru/subject/podvodnoe-carstvo (Просмотрено: 12.05.2024)

http://kkorovin.ru/teatr/korovin5.php (Просмотрено: 12.05.2024)

https://artchive.ru/konstantinkorovin/works/type:theater_design (Просмотрено: 12.05.2024)

http://kkorovin.ru/teatr/korovin8.php (Просмотрено: 12.05.2024)

https://artchive.ru/konstantinkorovin/works/31740~Palata_tsarskogo_dvortsa_v_Tmutarakani_Eskiz_dekoratsii_I_akta_dlja_postanovki_opery_NA_RimskogoKorsakova_Skazka_o_tsare_Saltane_na_stsene_Bol'shogo_teatra_v_Moskve (Просмотрено: 12.05.2024)

https://artchive.ru/konstantinkorovin/works/576254~Eskiz_dekoratsij_dlja_baleta_Zolotoj_petushok (Просмотрено: 12.05.2024)