Крузенштерн на Камчатке

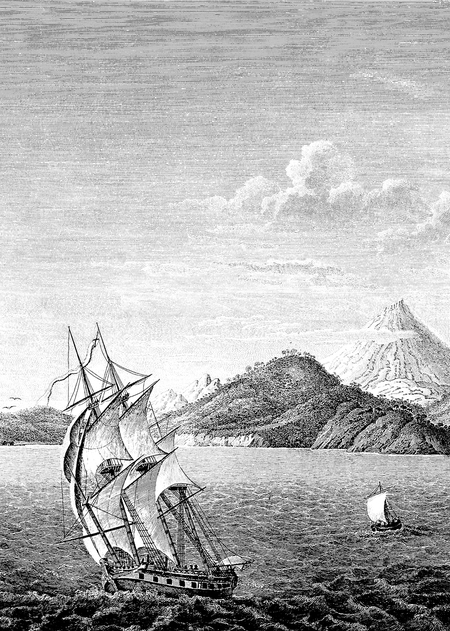

Кругосветная экспедиция Ивана Федоровича Крузенштерна посещала гавань Святых апостолов Петра и Павла трижды. Сначала трехмачтовый шлюп «Надежда» зашел в этот порт после длительного перехода через Тихий океан на пути в Японию, куда должен был доставить российского посла Николая Петровича Резанова.

Иван Фёдорович Крузенштерн, А́дам Ио́ганн фон Кру́зенштерн (19 ноября 1770 — 24 августа 1846)

Вторично корабль Крузенштерна посетил Петропавловск с его 180 жителями уже после провального завершения торговых переговоров Резанова с властями города Нагасаки. В последний раз «Надежда» бросила якорь в Авачинской губе 30 августа 1805 года перед обратной дорогой в Кронштадт.

Моряки меняли износившийся такелаж, грузили необходимые для длительного плавания запасы съестного. Второй корабль экспедиции — шлюп «Нева», которым командовал Юрий Федорович Лисянский — на Камчатке так и не побывал.

Карта Камчатского берега от мыса Лопатки до Шипунского мыса

Пробыв на полуострове в общей сложности более трех месяцев, Крузенштерн посвятил Камчатке отдельную главу в своем «Путешествии вокруг света». Оговорившись, что его описание не претендует на полноту сочинений Крашенинникова и Штеллера, Крузенштерн рассказывает о современной жизни самой отдалённой окраины Российского государства.

Вид входа в Авачинскую губу

«При первом взгляде своем на Петропавловский порт почёл бы его за колонию, поселенную только за несколько лет и опять уже оставляемую. Здесь не видно ничего, что могло бы заставить помыслить, что издавна место сие населяют европейцы. Залив Авача и другие три, к нему прилежащие, совершенно пусты. Прекрасный рейд Петропавловского порта не украшается ни одной лодкою…»

Вид Камчатского берега: мыс Лопатка и гора Кошелева

«Чрезмерное отдаление Камчатки от главных мест и благоустроенных стран России и настоящая ее бедность суть виною, что об ней распространилась слишком худая слава, — продолжает Крузенштерн. — Даже самое имя Камчатка выговаривается со страхом и ужасом. <…> Великое отдаление Камчатки не может, однако ж, быть довольною причиною, что оставляют ее в таком бедственном состоянии. Оно не есть непобедимая препона. <…> В Камчатке можно бы жить столь же хорошо или еще лучше, нежели во многих других провинциях России. Надлежит только принять меры, совсем разные от прежних. Бдительное и совместное исполнение начертаний, относящихся до благоустроения и управления Камчатки, есть при том предмет важнейший. Успех в оном по чрезмерной отдалённости, однако ж, весьма труден…»

Сопки Камчатского берега

«Крайне трудный и с великими издержками сопряженный перевоз нужных вещей из областей Европейской России в Охотск, а оттуда в Камчатку был до сего единственною причиною, что нещастные жители сей провинции терпели и терпят крайний недостаток, — сообщает далее Крузенштерн. — Находясь в таком бедном состоянии, имеют они сильнейшую пред людьми других стран наклонность к горячим напиткам; но она им и простительнее. <…> Хлеб и соль суть беспорно такия вещи, в которых не нуждается и последний нищий в Европе. Жители Камчатки и сего беднее. Они часто не имеют ни хлеба ни соли. <…> Доставление муки крайне трудно и дорого. <…> Напитки напротив того доставляют скорый оборот и надёжную выгоду…»

Гробница капитана Клерка в Петропавловске

Крузенштерн предлагает в срочном порядке наладить снабжение полуострова: «Камчатку можно было бы удобно снабжать всем с изобилием, если бы посылать туда ежегодно один корабль из какого-либо европейского российского порта. Цены всех нужных вещей понизились бы многими сотнями процентов…»

Памятник, сооружённый капитану Клерку и Делилю де ла Кроэру в Петропавловской гавани

Он убеждён, что условия жизни местного населения можно облегчить не только с помощью регулярного товарооборота, но и посредством организации в Петропавловске собственной верфи, налаживания производства строительного кирпича из местной глины, приглашения на Камчатку толковых лекарей и учреждения больниц, всемерного поощрения сельскохозяйственных работ и огородничества.

Две камчадальские головы

Капитан-лейтенанта Крузенштерна (в адмиралы его произведут лишь в 1842 году) удручает положение коренного населения, сильно пострадавшего от эпидемий в 1800 и 1801 годах: «Теперь осталось Камчадалов весьма мало: может быть, через несколько лет и сей остаток совсем истребится; однако, не взирая на то, не могу я умолчать о сих честных людях, которые в доброте сердца, в верности, гостеприимстве, постоянстве, повиновении и преданности к начальникам не уступают многим самым просвещённым народам.

Терпук камчадальский

Совершенное истребление Камчадалов будет великою потерею для сей страны. <…> Единственный порок Камчадалов состоит в наклонности к горячим напиткам; но сим обязаны они купцам, старающимся питать оную всевозможно. <…> Общая польза требует снабжать Камчадалов некоторым количеством оного за сходную цену, а не допускать их до того, чтобы они, не употребляя совсем горячего вина месяцов несколько сряду, отдавали после при первом случае все до последнего. <…> При ежегодном плавании одного или двух кораблей из Кронштадта в Камчатку не может быть сие трудным».