Книга «Нигредо. Проектирование в чёрном»

В этой книге предпринимается попытка радикального переосмысления теории композиции через призму современной континентальной философии, спекулятивного реализма и теории хаоса. Автор развивает оригинальную концепцию «чёрного дизайна» — подхода, в котором графическая композиция понимается не как статичная структура, а как динамическая система взаимодействующих автономных сил.

Центральная идея книги — анарх-аттракторная теория композиции (АААТ), согласно которой элементы дизайна функционируют как независимые акторы, образующие сложные паттерны самоорганизации. От метафоры «чёрной пены» небытия через анализ фрактальной природы визуального восприятия к новому пониманию роли дизайнера как «садовника синергии» — книга предлагает последовательное погружение в онтологические глубины творческого процесса.

Особое внимание уделяется феномену «тёмной эстетики» — области, где классические категории красоты и гармонии уступают место более фундаментальным силам интенсивности и становления. Автор показывает, как современные философские концепции (объектно-ориентированная онтология, агентный реализм, теория ассамбляжей) могут быть продуктивно применены к анализу и созданию визуальных композиций.

Книга адресована как практикующим дизайнерам и художникам, так и теоретикам визуальной культуры, философам и всем интересующимся онтологическими основаниями творческого процесса. Она может быть использована как руководство по радикальному переосмыслению дизайн-практики и как введение в современную философию композиции.

Оглавление

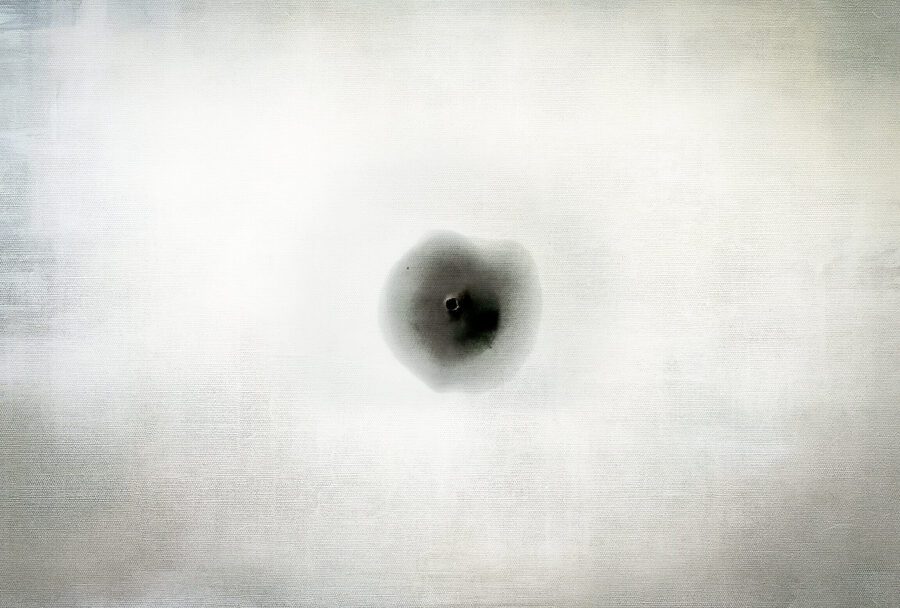

Глава 1 «Ничто́чка» начинается с размышлений о первичном «проколе» небытия, из которого рождается композиция. Опираясь на идеи Кандинского и Хайдеггера, автор анализирует точку как «нулевую степень бытия», математическую абстракцию, лишенную качеств, «нулевой объект», прокалывающий «пелену Ничто». По мере увеличения точка обретает протяженность и трансформируется в объект, вступающий в отношения с другими элементами композиции. Далее автор исследует диалектику присутствия и отсутствия, объекта и фона, предлагая объектно-ориентированную модель композиции.

Глава 2 «Подвижные игры» вводит понятие линии как траектории точки и первичного предиката в графическом высказывании. Линия анализируется в её различных ипостасях: как граница семантического поля, как жест трансгрессии, как «парламент потоков». Подробно рассматривается роль горизонтального и вертикального векторов в структурировании композиционного пространства. Проводятся параллели с делёзианскими концептами ризомы и линий ускользания. Композиционное пространство предстает как поле имманентности, пронизанное силовыми линиями и напряжениями.

Глава 3 «Растяжки, морщины и шрамы» исследует композицию как ассамбляж гетерогенных частей. Обращаясь к понятию «складки» у Делеза и Лейбница, автор показывает, как внутренняя «память» материала проявляется в морщинах, разрывах и шрамах на холсте имманентности, которые овеществляют динамику космогенеза. Автор показывает, как складки, разрывы и шрамы на поверхности холста. Работы Фонтаны и других художников интерпретируются как «машины различия», производящие бесконечные вариации на тему повторения.

Глава 4 «Справа налево, слева — наоборот» посвящена культурным и нейробиологическим факторам, влияющим на восприятие композиции. Анализируются причины доминирования правонаправленного и нисходящего движения в западной визуальной культуре. Особое внимание уделяется роли направленности письма и «ментальной числовой линии» в формировании композиционных конвенций. Направление письма и чтения, врожденная асимметрия полушарий мозга и другие контекстные факторы трактуются как самостоятельные акторы в композиции.

Глава 5 «Сетка, grid, узилище» рассматривает модульные сетки и другие формообразующие структуры. Сетка анализируется как механизм ограничения, парадоксальным образом высвобождающий креативный потенциал дизайнера. Опираясь на идеи Делёза и Гваттари о ритурнели и рефрене, автор показывает, как модульные структуры превращают композицию в генеративное поле интенсивности.

Между пятой и шестой главами книги находится интерлюдия, стилизованная под авангардистский манифест начала XX века. Этот «Манифест аритмии», написанный самим автором, но приписываемый вымышленному «Обществу защиты неравномерного», представляет собой радикальный призыв к тотальному упразднению ритма во всех областях человеческой деятельности. Циклические и итеративные структуры должны быть изъяты из культурного обихода. В конце манифеста провозглашается анархический идеал общества перманентной аритмической импровизации.

Этот страстный манифест, однако, подаётся автором книги с явной иронией. Следующая за ним глава предлагает гораздо более взвешенный взгляд на ритм как источник контролируемых флуктуаций и продуктивных разрывов. Утопия перманентной аритмии остаётся недостижимым горизонтом, но освобождающий потенциал ритмических сбоев и синкопированных структур утверждается со всей серьёзностью.

Эта игра манифеста и его критического переосмысления прекрасно иллюстрирует общую интенцию книги: не отвергать догматически те или иные модели, но испытывать их на прочность, поворачивать их неожиданными сторонами, обнаруживать в них новые ресурсы выразительности. Радикализм авангардистской риторики становится здесь инструментом обновления философского и эстетического вопрошания.

Глава 6 «Дрожание моей левой икры есть великий признак» исследует роль ритмических структур в графической композиции. Отталкиваясь от «Манифеста аритмии», автор парадоксальным образом утверждает продуктивность контролируемых ритмических сбоев. Такие феномены джазовой ритмики, как свинг, грув и синкопа, экстраполируются на визуальный материал. Ритм предстаёт как фундаментальная сила деформации наших моделей реальности.

В главе 7 «Танцы вокруг дыры» автор рассматривает ритм как фундаментальную характеристику бытия, анализируя его роль в искусстве, философии и жизни. Опираясь на идеи Хайдеггера, Делёза, Лакана и других мыслителей, текст раскрывает ритм как онтологический оператор, структурирующий реальность и опыт. Особое внимание уделяется диалектике присутствия и отсутствия, роли негативного пространства в композиции. Исследование разрешается в понимании ритма как трансверсального феномена, связывающего различные уровни бытия и формы опыта.

Глава 8 «Анарх-акторная композиция» представляет собой глубокое исследование концепции «анарх-акторной социологии композиции», основанной на принципах объектно-ориентированной онтологии. Автор переосмысливает традиционные подходы к анализу визуальных произведений, предлагая рассматривать каждый элемент композиции как автономного «актора» в сложной сети взаимодействий. Концепция «викарной причинности» Грэма Хармана используется для объяснения непрямых взаимодействий между элементами. Текст исследует импликации этого подхода для понимания роли художника, процесса восприятия и самой природы творчества, проводя параллели с богословскими концепциями и экологическим мышлением.