Шпионы в советском кино: анализ образов и приёмов

План исследования:

1. Концепция 2. Внешность 3. Кадр и монтаж 4. Сравнение 5. Вывод 6. Источники

Концепция

Шпионские фильмы занимают большой пласт в Советском кинематографе. Вполне очевидно, что именно основная цель такого кино, демонизация образа иностранцев и внушение недоверия к своему окружению, прослеживается на протяжении всего существования подобных фильмов. В основном советские власти пытались создать у зрителя чувство страха и опасения перед западным миром, контрастно подчеркивая отличие благородного советского человека от иностранного агента.

Стоит также упомянуть, что, как замечает Евгений Марголит в своей книге «В ожидании ответа», некоторые шпионские фильмы были «фильмами-инструкцией». Они действительно носили инструктивный характер, показывая, какие методы используются шпионами и как их можно распознать. Также эта формулировка ссылается на тот факт, что некоторые шпионские фильмы, как «оборонные» поначалу показывались в воинских частях.

Однако при более детальном просмотре становятся заметны попытки некоторых режиссеров взглянуть на ситуацию под другим углом, а иногда и перенести смысловые акценты, как, например, в незаконченном фильме «Прощай, Америка!» 1951-го года, где по сюжету американская шпионка становится перебежчицей и остается жить в Москве, так как ей не оказываются близки «западные» ценности и методы работы её коллег.

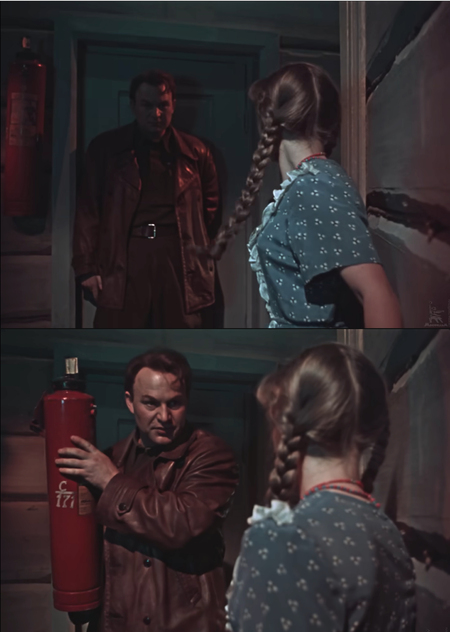

Кадры из фильма «Дело № 306», 1956 г.

Ярче всего отличие шпиона от остальных демонстрируется на контрасте между ним и советскими гражданами. Чаще всего иностранцы таких картинах имеют либо «подозрительную» внешность, которая характеризуется вытянутым силуэтом и худощавостью, либо наоборот «угрожающую», с крупным телосложением и злым выражением лица. Кроме того, иностранцы часто изображались как хладнокровные и бесчеловечные убийцы, не имеющие никаких моральных ограничений, даже если это означает убийство невинных людей. Это создавало образ врага, который не только опасен, но и несправедлив. Изображение советского человека носит совершенно противоположный характер. Оно призвано продемонстрировать высокие моральные принципы и готовность бороться за идеалы социализма. С визуальной точки зрения присутствует больше светлых кадров с ними, а также уверенность и одухотворенность в выражениях. Именно из-за того, что шпион почти всегда сразу известен, становится очень заметно его отличающееся поведение и построение кадров, направленное на демонстрацию угрозы с его стороны, как через свет так и через выражения лица.

« — Весь, как есть, белый: балахон на нем белый, лыжи белые, руковицы, руковицы и те белые. — Шпиён? — Ну да, конечно шпиён».

Разговор мальчиков в фильме «Граница на замке», 1937 г.

В этом фильме одного из шпионов ловят женщина и ребенок.

Основной целью этого исследования является изучение образов и разных способов изображения иностранных агентов на экране, а также попытка выявить определенные паттерны в их изображении. Для этой цели исследование поделено на части, которые упростят анализ шпионских образов и позволят их структурировать.

Внешность

Как упоминалось ранее, шпионы на советском экране имели два основных типажа: крупное телосложение и внешности «буржуазии», основной чертой которой являлась необычная, иногда карикатурно выделяющаяся внешность. Помимо этого зачастую иностранцы имели более «смешную» мимику, корча гримасы, чего советские граждане на экране практически не делали.

Американцы в фильме «Прощай, Америка!», 1951 г.

Кадры из фильма «Печать времени», 1932 г.

Шпион изображается переодетым в нищего.

" — Рано радуетесь, нас ещё много.

— Знаем. И выловим».

Диалог шпиона и русского гвардейца в фильме «Случай с ефрейтором Кочетковым», 1955 г.

Кадры из фильма «Дело № 306», 1956 г.

Кадры из фильма «Случай с ефрейтором Кочетковым», 1955 г.

Шпион до раскрытия в фильме «Над Тиссой», 1958 г.

Шпион после раскрытия в фильме «Над Тиссой», 1958 г.

Исследование образов шпионов в советской кинематографии также позволяет рассмотреть изменение их внешности после раскрытия. После того, как шпионство становится общеизвестно, сами шпионы часто приобретают «неприятные черты», которые выдают в них агентов и показывают их «настоящее» лицо. Например, в фильме «Над Тиссой» 1958-го года, после раскрытия внешность шпиона меняется и становится менее привлекательной, а также он перестает появляться в форме, которая маскирует его настоящие намерения. Это свидетельствует о том, что образы шпионов в советском кино не только отражают угрозу и символизируют зло, но также подчеркивают изменчивость и нестабильность этого персонажа после раскрытия.

Разговор шпионов в фильме «Высокая награда», 1939 г.

Кадры из фильма «Ошибка инженера Кочина», 1939 г.

Шпионы в фильме «Дети партизана», 1954 г.

Кадры из фильма «Граница на замке», 1937 г.

Кадры из фильма «Случай с ефрейтором Кочетковым», 1955 г.

Женские персонажи, как отрицательные так и положительные, мало чем отличались внешне. Например, в фильме «Случай с ефрейтором Кочетковым» 1955 года, девушка главного героя, как и ее бабушка, оказываются шпионками. Разоблачаются они после сомнительных действий, и герой сам арестовывает свою возлюбленную. В финале фильма звучат слова: «Высокая бдительность — долг каждого советского война. быть бдительным значит не только распознавать, разоблачать врага как бы он ни маскировался, но и находиться в состоянии постоянной боевой готовности.» В женских персонажах упор делался как раз на тот факт, что шпионы могут сливаться с толпой и выглядеть невинно, поэтому никому не стоит доверять.

Шпионка в фильме «Дело № 306», 1956 г.

Кадры из фильма «Прощай, Америка!», 1951 г.

В фильме «Прощай, Америка!», 1951-го года главная героиня — американка, которая в конце фильма становится перебежчицей и остается жить в России, она изображается гораздо приятнее чем другие американцы в этом фильме.

Кадр и монтаж

Кадры из фильма «Опасные тропы», 1954 г.

Кадры из фильма «Опасные тропы», 1954 г.

В фильме «Опасные тропы» несколько раз повторяется кадр, в котором шпион стоит сзади положительного персонажа, а освещение между ними разнится. Такого рода кадры подчеркивают различие между героями.

Кадры из фильма «Ошибка инженера Кочина», 1939 г.

Кадры из фильма «Дети партизана», 1954 г.

Кадры из фильма «Дети партизана», 1954 г.

В фильме «Дети партизана» 1954-го года несколько раз показывается сначала реакция девочки, а потом приближающийся к ней шпион — такой монтаж усиливает переживания за детей и позволяет создать более напряжённые кадры с приближением.

Кадры из фильма «Дети партизана», 1954 г.

«— У меня нет никаких доказательств, только подозрения. Но ведь я должна сказать об этом?»

Из фильма «Высокая награда», 1939 г.

Кадры из фильма «Дело № 306», 1956 г.

Сравнение

Помимо визуальных отличий и отличий в мимике и экспрессивности, довольно часто советские разоблачители шпионов весь фильм носят форму, ни в одной из сцен не появляясь без неё, например в фильмах: «Дело номер 306», «Операция „Кобра“, „Дело „пёстрых“», «Над Тиссой».

Положительные персонажи в фильме «Над Тиссой», 1958 г.

Кадры из фильма: «Над Тиссой», 1958 г.

Кадры из фильма «Граница на замке», 1937 г.

В фильме «Граница на замке» один из шпионов одет в русскую рубаху, которую на допросе его просят снять. Даже в такой одежде он не может сойти за «своего», а только вызывает смех у пограничников.

Американец в фильме «Прощай, Америка!», 1951 г.

Кадры из фильма «Прощай, Америка!», 1951 г. Американцы.

Русский лейтенант в фильме «Высокая награда», 1939 г.

Шпионы в фильме «Высокая награда», 1939 г.

Сильно заметна разница между шпионами и русским следователем в фильме «Высокая награда», где на роль шпионов подбирали актеров со смешной внешностью, в то время как лейтенант, разоблачающий агентов, очень красив.

Отрывок из фильма «Высокая награда», 1939 г.

Отрицательные персонажи в фильме «Опасные тропы», 1954 г.

Положительные персонажи в фильме «Опасные тропы», 1954 г.

Вывод

Таким образом, в советских фильмах иностранные шпионы были представлены как символы зла и угрозы для советского общества. Их угрожающий внешний вид служил для подчеркивания их опасности и непредсказуемости. Визуальные и монтажные приемы использовались для того, чтобы создать контраст между порядочными советскими героями и коварными шпионами, усиливая таким образом эффект драматичности и напряженности в фильме. Это позволяло зрителям лучше понять и оценить сложность ситуации, в которой оказывались советские герои, и подчеркивало важность их подвигов в борьбе с врагами социализма. В свою очередь сами шпионские фильмы в советском кинематографе были не только средством пропаганды и демонизации врагов, но и средством, позволяющим зрителю задуматься о сложности международных отношений и о том, что настоящая опасность может скрываться не только за границами, но и внутри страны. Тем не менее к 70-80м шпионское кино постепенно себя изживает, а «„Шпионский“ фильм, активно производившийся в эпоху ранней оттепели на всех студиях страны, на рубеже 50-60-х уходит на периферию процесса». (ИК. Марголит. 2019)