Шизоанализ Делеза и Гваттари: проблема желания и отказ от выбора

«У шизоанализа одна цель: добиться того, чтобы революционная, артистическая и аналитическая машины переплетались всеми своими деталями и колёсиками»

В феврале 2023 года в 133 номере e-flux я прочитала эссе «Гиперсемиотизация и десексуализация желания: о Феликсе Гваттари» итальянского теоретика и активиста Франко Берарди. Понятие «желание», вынесенное в названии эссе, привлекло мое внимание к рассуждениям «Бифо». Основная мысль автора заключалась в том, что пандемия «завершила процесс десексуализации желания, который шел в течение длительного времени». Этот длинный отрезок времени, замечает Бифо, начался, «как только общение между сознательными и чувствующими телами в физическом пространстве было заменено обменом семиотическими стимулами в отсутствии тел». В статье шла речь о травме после пандемии и о возможности выхода из нее, а также о природе желания и его связи с теориями Гваттари и Делёза.

Кроме этого понятия меня, как и Франко Берарди, в тексте Делёза и Гваттари поразило то место, которое в нем играет желание. «Мы ясно понимали, что движущей силой процесса субъективации является желание», — пишет Бифо. Он пришел к пониманию того, что нет никаких автономных субъектов, стоит говорить, скорее, «о потоках желания, проходящих через организмы, которые одновременно являются биологическими, социальными, сексуальными и, конечно же, сознательными». Кроме этого, желание — это не природный фактор, а фактор интенсивности в отношениях с другим. Оно может идти одновременно в разных направлениях, даже в противоположных. Оно «изменчиво в зависимости от антропологических, технологических и социальных условий».

В 1977 году, пишет «Бифо», «мы прочитали „Анти-Эдипа“, но мало что поняли». Мне тоже текст книги местами давался с большим трудом. Она фрустрирует неоднозначностью идей и логик и сложностью удержания этих логик и смыслов после прочтения. Как отмечают многие исследователи, структурная организация этого текста подобна ризоме, одному из важных концептов Делеза и Гваттари, придуманному задолго до становления сетевых обществ. На этом термине я остановлюсь в тексте чуть позже, чтобы прояснить его важное значение.

Итак, Делёз и Гваттари познакомились в 1969 году и вскоре после этого начали работать вместе. Их совместная работа включает четыре книги: «Капитализм и шизофрения, том 1, Анти-Эдип» (1972), «Тысяча плато» (1980), «Кафка: за малую литературу» (1975) и «Что такое философия?» (1991). Книги стали результатом их сотрудничества по ряду совпадений, но хочу отметить их групповую работу: вместе им удалось создать коллективное критическое письмо, которое, по выражению коллективного критика А. Г. Навно, «безответственнее и озорнее, в нем происходит постоянная миграция бремени смысла от участника к участнику, и бремя это не задерживается ни в чьих руках».

Подобное групповое письмо — это предложение читателю не идентификации, но отношений, в которые, как кажется, можно вступить. «Сеть критики на равных вплетается в сеть искусства со всеми ее разрешенными безумствами», — пишет Навно. Вторя заявлению французского поэта Артюра Рембо «Я — это другой», Делёз и Гваттари представляют свою работу как открытую систему, как дискуссию, а не как авторитетный трактат, и свои совместные работы они назвали «ризомами-книгами». Это продукт множественности без единства, потому что в их случае нет автора в традиционном смысле слова, чей стиль или биография лежали бы в основе работы. Они используют ботанический термин «ризома», означающий подземную горизонтальную разросшуюся систему, в которой невозможно определить местонахождение исходного корня.

Несмотря на то, что первый том «Капитализма и шизофрении» — «Анти-Эдип» — вышел в 1972 году, а второй в 1980-м, обе они несут в себе реакцию на события мая 1968 года. По словам Гваттари «речь не шла о приведении некого знания к общему знаменателю», скорее, оба автора находились в некотором замешательстве после сложившейся в мае 68-го ситуации. Их отправной точкой для совместной работы стала провалившаяся Майская революция — момент, когда предельно выраженное обществом желание к изменению и переменам было тут же подавлено не только властными структурами, но и профсоюзами, рабочими, студентами и даже левыми интеллектуалами — то есть самим участниками революционных процессов. Почему же воля к свободе обратилась против их собственных интересов?

Они описали «желающее производство», которое скрывается в различных режимах одновременно — и в революционных, и репрессивных порывах, «включая сюда бессознательное содействие подавляемых».

Чтобы не позволить репрессивным структурам осуществлять манипуляцию желанием, они предложили не рассматривать бессознательное через невроз и семью и подвергли критике Эдипальный механизм. Важнее для них было понять более специфический шизофренический процесс «желающих машин» и указать на него. Они успешно продвинулись в этом и создали книгу, про которую сложно сказать, «принадлежит ли эта речь врачу или больному». Делёз это описывал так: «Никто из нас не был сумасшедшим или психиатром, но было необходимо быть обоими, чтобы выявить процесс, который не сводился бы ни к психиатру и его сумасшедшему, ни к сумасшедшему и его психиатру. Выявить процесс, именуемый потоком. Тем не менее, мы нуждались в „потоке“ в качестве совершенно неквалифицируемого понятия. Это может быть поток слов, идей, дерьма, денег; это может быть финансовым механизмом или же шизофренической машиной: это выходит за пределы любых дуальностей. Мы мечтали об этой книге как о книге-потоке».

Что же такое «желающее производство» и «желающие машины»? Первое, о чем говорят Делёз и Гваттари, это то, что «не существует также и различия человек — природа: человеческая сущность природы и природная сущность человека отождествляются в природе как производстве или промышленности, то есть также в родовой жизни человека». Критикуя идею дуальности мира, они утверждали, что производство и желание тесно связаны между собой, образуя «желающие машины». Они заявляют: человек есть машина. «Машины повсюду, и отнюдь не метафорически: машины машин, со всеми их соединениями, связями. Машина-орган подключена к машине-источнику: одна излучает поток, который прерывает другая. Грудь — машина, производящая молоко, а рот — машина, к ней присоединенная». Идея человека-машины разрабатывалась в эпоху Просвещения, но в отличие от механистической модели машин Просвещения, «машина машин» Делёза и Гваттари намного разнообразнее и включает в себя «и технологические машины, но также машины лингвистические… урбанистические машины, мегамашины городов, эстетические машины».

По словам психоаналитика Виктора Мазина, «парадокс их работы заключаются в том, что эти машины работают всегда уже до различения субъект-объект, а с другой стороны, они не существуют вне социального поля». Вот как они это описывают сами: «не существует машин желания вне социальных машин, которые они формируют на более высоком уровне; и не существует социальных машин без машин желания, населяющих их на нижнем уровне». То есть эти машины всегда взаимодействуют. Желание же «постоянно осуществляет стыковку непрерывных потоков и отдельных, „частичных“ объектов… Желание заставляет течь, течет само и срезает». Желающие машины могут функционировать, только периодически останавливаясь. По мнению Делёза, человек всегда является срезом потока, «он — всегда отправная точка для производства потока, конечный пункт приемки потока, потока какого угодно рода, или же перехват множества потоков».

Важно, что желающие машины, как и «тело без органов», не поддаются никакой репрезентации, и для описания этих феноменов следует рассматривать их через процессы взаимодействия. Например, они пишут, что тело без органов является как «непонятная и совершенно неожиданная остановка», «это само непроизводительное, стерильное, непорожденное, непотребляемое», но оно также желает — желает как жизни, так и смерти. Это вовсе не понятие, не концепт, а скорее, практика, совокупность практик.

многом этот текст разрушил связь, существовавшую во Франции между психоанализом и левыми политическими партиями. Они атаковали этот союз, потому что он представлял собой новую угрозу: авторитетный, централизованный «фашизм разума» — «государственную философию», которая подавляет желание и становление. Их критика институционального психоанализа осуществляется с помощью концепции шизоанализа, ризоматической альтернативы психоаналитическому мышлению. Либидо они предлагают понимать как порождающее желание и, следовательно, потенциально разрушительное для государства, которое стремится контролировать желание и облекать его в негативные термины. В свою очередь, культура, язык и другие символические системы также являются репрессивными, поскольку подчиняют людей своим правилам и кодам. Государственные и культурные институты мыслят в бинарных терминах, тем самым ограничивая множественность и становление.

Испанский философ-трансгендер и писатель, известный своими работами о гендере, сексуальности и идентичности, Пол Пресьядо продолжает в своих работах линию Делёза и Гваттари. Он критикует психоанализ не только в своем теоретическом проекте, но и на уровне личной жизненной практики, подчеркивая сложность и силу желания, которое может быть как освобождающим, так и преображающим, если принять его полностью. Пресьядо говорит о желании «не как о нехватке, а как о чрезмерном присутствии». «Не сила, которую можно контролировать или сдерживать. Это сила, которая течет и преображает все, к чему прикасается. Это множество, которое стремится соединиться с другими множествами», — пишет он. Другими словами, «желание — это политическая сила. Оно бросает вызов нормам и создает новые возможности для жизни».

Желание им не воспринимается как нечто, что нужно подавлять или сдерживать, для него это тоже, скорее, поток. Развивая эту логику желания, преодолевающего барьеры и устоявшиеся коды, на одном из своих выступлений в книжном магазине Glad Day Bookshop в Торонто, посвященном выпуску книги «Квартира на Уране», Пресьядо формулирует: «Искусство — это неопределенная территория. Поскольку наши парламенты не представляют нас, музеи могут стать площадками для новых парламентов, которые мы организуем сами. Мы имеем право претендовать на другие парламенты. Новые институты с новыми ритуалами и языками».

Как и философы Делёз и Гваттари, Пресьядо создает и изобретает новый концепт «художественной институции с парламентом» — открытую систему, относящуюся к обстоятельствам, ситуациям, событиям, а не сущностям. Концепты не даны, а создаются и изобретаются в результате или на пересечении работы «машин желания». В этом фундаментальном акте философии — создании концепций — философы являются творческими и рефлексивными, и в этом неразрывно связаны с учеными и художниками.

Размышления об искусстве Делёза и Гваттари нашли свое отражение в «Тысяче плато». Они утверждают, что институциональные структуры искусствоведческого дискурса чаще всего не справляются с удержанием всего композиционного плана искусства, потому что они интерпретируют его как репрезентацию — как еще одну инстанцию для мнений и суждений, а не как еще одну потенцию для становления. Понятие репрезентации для них связано со структурами власти и социальной организацией. Они неустанно подчеркивают важность становления, а не репрезентации, выступая за фокус на индивидуальном опыте и эксперименте, а не на фиксированных идентичностях и категориях.

Тем самым они бросают вызов традиционным представлениям о репрезентации как о пассивном отражении или имитации, вместо этого подчеркивая активную и преобразующую силу искусства.

Идея репрезентации в искусстве связана и с идеей политической репрезентации, на кризис и противоречия которой во многом и указывали участники событий Парижского мая 1968-го. В 1999 году участники квазиполтической художественной организации «Внеправительственная контрольная комиссия» забрались на крышу Мавзолея Ленина и растянули транспарант с надписью «Против всех». Акция была частью кампании «Против всех», направленной на смену парламентарного ландшафта России. Целью группы была агитация за существовавшую тогда графу в избирательном бюллетене «против всех партий». Активисты добивались привлечения внимания к проблеме политического режима в стране, изменить который помогла бы эта графа, означавшая возможность проведения перевыборов и невозможность выдвижения партий, участвовавших в предыдущем туре. По словам Анатолия Осмоловского, именно книга «Анти-Эдип. Капитализм и шизофрения» подтолкнули его на организацию этой акции с идеей отказа от выбора. Для художника было важным проанализировать, от чего именно происходит отказ в результате отказа от выбора. В случае с акцией произошёл отказ от системы представительных институтов и от идеи рационального человека эпохи просвещения.

Как отмечалось ранее, государственные и культурные институты традиционно мыслят в бинарных терминах и оперируют бинарными оппозициями, тем самым ограничивая множественность и становление. В наш век желание оказалось в плену консервативного авторитаризма и коррумпированного либерализма. Бифо пишет, что «процесс субъективации принимает форму тревоги, самоуничижения и агрессии, поскольку желание извращается в чисто фантазматические формы». При этом желание не перестало быть движущей силой в процессе коллективной субъективации, и в контексте современных реакционных движений важно пересмотреть вопрос желания. Одно из решений, которое предлагает Бифо — это вернуть желанию сексуальность.

«Как выйти за пределы черно-белой бинарной системы агрессора и сопротивления, империалистической нации и угнетенной нации, раскрывая сложность классовых антагонизмов, структур власти и социальных иерархий внутри каждого национального государства, определяя скрытую силу не всегда видимой солидарности „множеств“?» — этим вопросом задается главный редактор журнала «Гендерные исследования» и доктор философских наук Ирина Жеребкина в своем посте на фейсбуке. Указывая на несколько возможных тактик она описывает «значение наклеенных на стены казарм и прочих военных сооружений фотокарточек Марлен Дитрих, прочих див и собственных возлюбленных солдат» во время второй мировой войны.

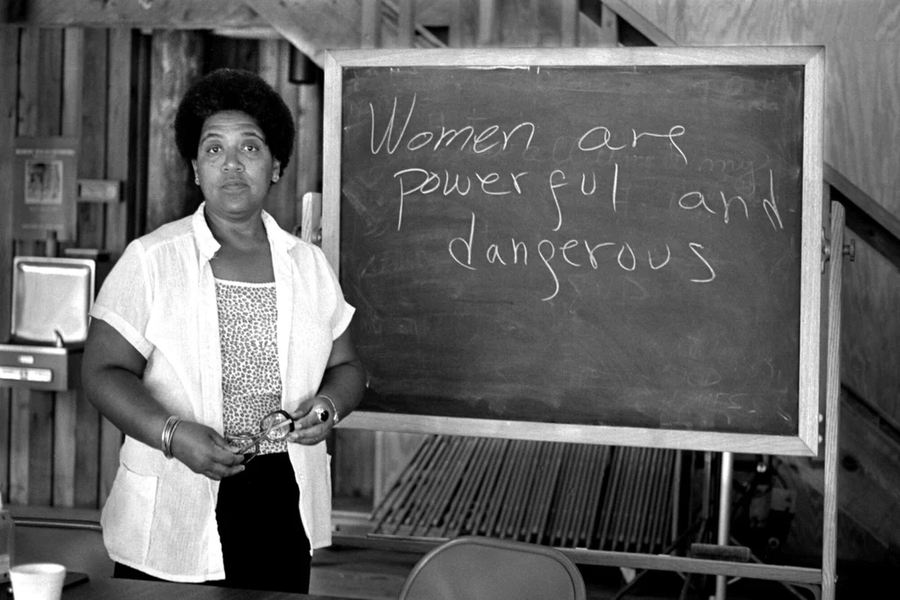

На силу сексуальности (эротического) обращает внимание и феминистская мыслительница Одри Лорд в эссе «Применение эротического: эротическое как сила». Важно отметить, что в нем Лорд исследует потенциальную силу эротики как источника освобождения в личном и политическом контекстах. «Эротическое действует на меня множеством способов, и первый из них в том, что оно дает силу, которая возникает из любого устремления, глубоко разделенного с другим человеком.

Разделение радости, будь она физической, эмоциональной, психической или интеллектуальной, выстраивает мост между теми, кто её делит, и такой мост может стать основой для понимания того, что ими еще не разделено, уменьшая их различия». Другими словами, речь идет о солидаризации с другим/и. Дистанцирование от власти эротического — это «не самодисциплина, а самоотречение», им нужно ни восхищаться, ни избегать. Страх перед эротической силой делает нас «послушными», а «признание силы эротического — может дать энергию для подлинных перемен».