Нашествие хана Батыя, начавшееся в 1237 году, привело к катастрофическим последствиям как в экономике, так и культуре Древней Руси. Только относительное благополучие новгородских и псковских земель послужило основой особенного феномена — мощного духовного подъема Руси во второй половине XIV — начале XV веков.

Города и земли были разорены, а восстановлению мешала необходимость выплачивать дань иноземным захватчикам. Свидетельство этому — практически полное отсутствие каменного строительства в двух последних третях XIII века, в годы, когда по всей Европе строились величественные готические соборы. Лишь в конце страшного столетия удается возвести Спасо-Преображенский собор в Твери (1285–1290) и церковь Николы на Липне близ Великого Новгорода (начало строительства — 1292 год). Твери так и не удалось возродиться в полную силу: она была снова разорена, в том числе при участии русских князей, в ходе подавления в 1327 году антиордынского восстания. Зато относительно благоприятно ситуация сложилась для Новгородской республики. Монгольские войска до главных городов не дошли, разорения не было, дело ограничилось необходимостью выплачивать дань. При этом сельское хозяйство, добыча ресурсов (например, меха и воск для свечей) и, главное, торговля развивались вполне успешно.

Собор Двенадцати апостолов. Ок. 1342 г.

Чудо Георгия о змие. Пер. пол. XV в.

Вероятно, относительное благополучие новгородских и псковских земель послужило основой особенного феномена — мощного духовного подъема Руси во второй половине XIV — начале XV веков, в условиях все еще продолжающейся политической зависимости от Орды, отбирающей у русской экономики значительные ресурсы. Красноречивым свидетельством чрезвычайной интенсификации духовных поисков, хотя и касавшейся далеко не всех слоев населения, может служить распространение — преимущественно в монашеской среде — учения исихастов в его паламитском толковании. В принципе, учение о соединении человека с Богом (обóжение, или теозис) касается всех христиан. «Бог вочеловечился, чтобы человек обожился», сказано Афанасием Великим.

Церковь Спаса Преображения на Ильине улице в Великом Новгороде. 1374 г.

Однако еще в середине первого тысячелетия монахи-отшельники нашли особенный путь достижения этой цели — умное делание, духовную практику, подразумевающую непрерывное творение Иисусовой молитвы при постоянном контроле над собственным сознанием и помыслами (трезвомыслие), что также допускало применение специальных техник регулирования дыхания, подобных восточным. В первой половине XIV века в поддержку исихазма (от греч. ἡσυχία — спокойствие, покой, безмолвие) выступил видный византийский религиозный деятель Григорий Палама, получивший первый опыт умного делания на святой горе Афон. Ему пришлось выдержать немало теологических споров, защищаться от обвинений в ереси, провести три года в темнице, пока в 1351 году Влахернский собор торжественно не канонизировал его учение. В это время, особенно во второй половине столетия, русская Церковь поддерживала самые тесные связи и с Константинополем, и с Афоном, и с Болгарией, где патриарх Евфимий Тырновский начал обширную кампанию по переводу греческих сочинений на славянский язык.

Феофан Грек (?) Богоматерь «Донская». 1390-е годы

Популяризации учения Паламы (чрезвычайно обширного и философски изощренного) на Руси способствовали и личные контакты. Так, святитель Алексий, живя в Константинополе сначала в ожидании рукоположения в митрополиты, а затем пребывая в сане, тесно общался с убежденным паламистом константинопольским патриархом Филофеем. По-видимому, возвратившись на Русь, митрополит Алексий способствовал и приобщению к учению исихастов преподобного Сергия Радонежского. Таким образом, в трудные времена в русских землях утвердилось одно из самых рафинированных религиозных учений, требующее владения изощренным философским и теологическим аппаратом и соответствующими навыками мышления и интуиции.

Деятельность таких религиозных деятелей, как митрополит Алексий и игумен Сергий Радонежский, а также их сподвижников, привела к формированию особой духовной среды и далее — к культурным и политическим сдвигам. Преподобный Сергий возвратил на Русь институт общежительных монастырей (киновий), тем самым сделав монашество важным фактором, определяющим идеологию и политику пока еще не свободного и не вполне объединенного русского государства. Он же немало способствовал тому, чтобы князь Дмитрий, в будущем прозванный Донским, решился на битву с темником Мамаем. Победа на Куликовом поле в 1380 году не принесла непосредственного освобождения из-под власти Орды, наоборот, последующий набег Тохтамыша полностью разорил Москву и вынудил бежать на север и самого князя, и преподобного Сергия. Однако то, что русский человек в принципе может одержать верх над ордынцем, уже никогда не истерлось из памяти.

Куликовская битва. Фрагмент иконы «Сергий Радонежский, с житием». Сер. XVII в.

Духовное возрождение, начавшееся во второй половине XIV века, в своем продолжении в следующем XV столетии удивительно созвучно процессам, происходившим тогда же в далекой Италии, где брал начало западноевропейский ренессанс. Формального сходства, конечно, немного, русских мастеров еще не интересовали ни светотеневая моделировка, ни законы перспективных построений, ни правила пропорционирования архитектурных ордеров. Однако творцы начала четырехсотых — русские и итальянские, а может, и нидерландские, — явно были согласны в главном: им явлен прекрасный мир, создание Творца, где разлита всепобеждающая гармония. Что они гениально передавали — композицией, колоритом и спокойным величием образов.

Большая икона Богоматери «Толгская». Посл. четв. XIII в. Алекса Петров. Икона Николы Липенского. 1294 г.

Язык византийской иконописи, в первое столетие после крещения Руси усвоенный русскими мастерами, стал отправной точкой для их собственного художественного поиска, связанного как с тонкими религиозными вопросами, так и с духовным запросом прихожан, а кроме того с главной философской темой: что есть человек?

На смену дробной композиции и прихотливому «маньеризму» небольших поздневизантийских икон пришли укрупненные, простые и строгие контуры фигур святых, которые должны быть хорошо видны верующим, стоящим перед иконостасом, окончательно оформившимся уже на Руси в XV веке. Мистическому блеску византийской мозаики предпочитают зримую материальность и энергичность фресковой живописи. Эта техника подразумевает работу по сырому левкасу (грунту на основе гашеной извести), который нужно записать, пока он не высох, и поэтому «у фрескистов вырабатывалась твердая, уверенная живописная манера без недомолвок и расплывчатости» [1]. А изысканноприглушенные тона константинопольских образов сменились более яркими и звучными красками. Это отнюдь не означает, что византийское влияние прекратилось, напротив, среди иконописцев, работавших в Москве, Новгороде и Пскове, нередко появлялись художники из Восточной Римской империи, и среди них был Феофан Грек — один из главных героев этой главы.

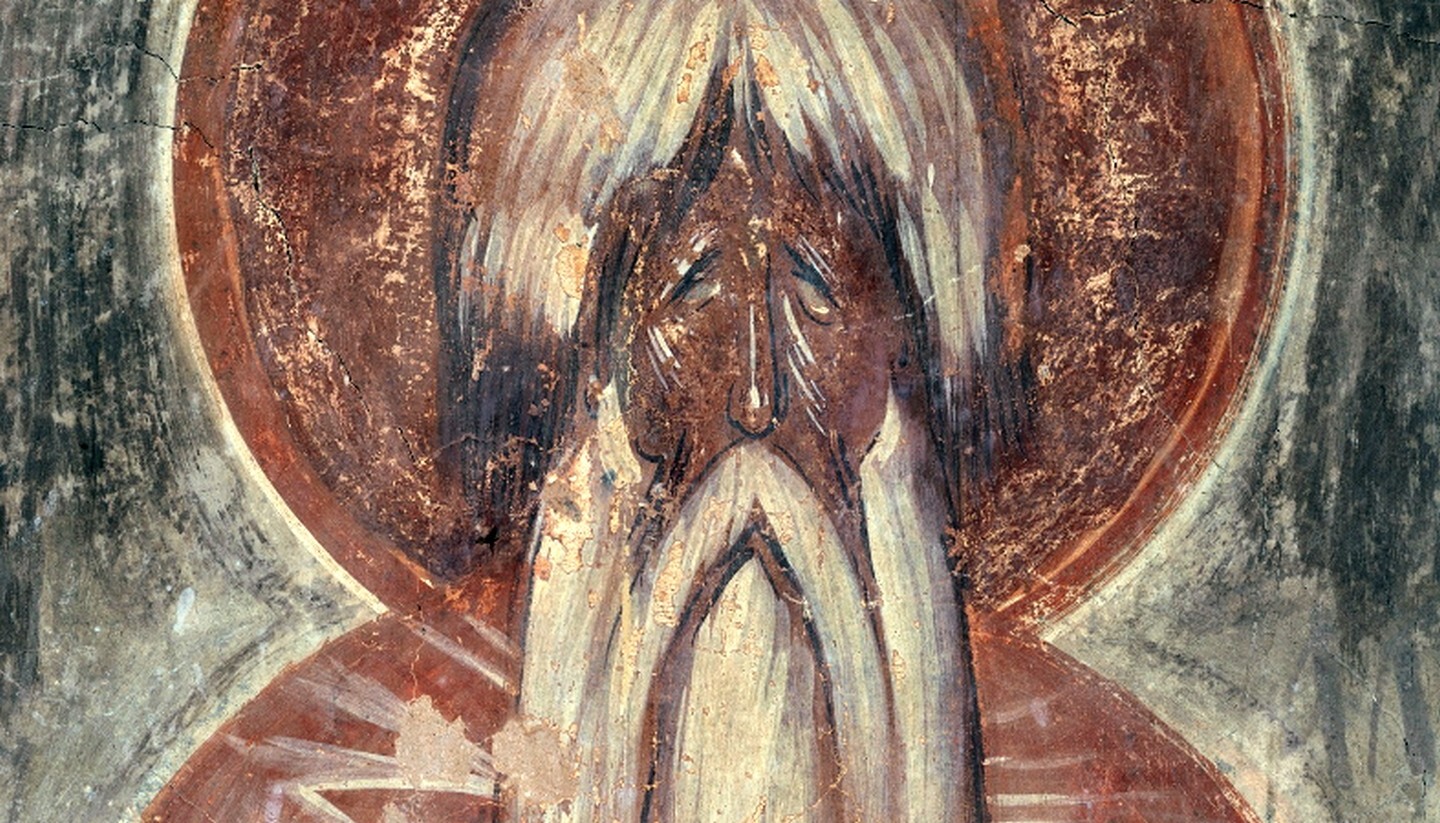

Феофан Грек. Спас Вседержитель в куполе церкви Спаса Преображения Ильине улице. Новгород. 1378 г.

Феофан работал в Константинополе, Халкидоне и Каффе, владел широким кругом техник — от фрески до книжной миниатюры, был погружен в тонкости эстетики «палеологовского ренессанса» и богословские дискуссии об исихии (мистической практике православных монахов) и природе фаворского света. Этим светом лучатся иконы, написанные Феофаном Греком, и росписи церкви Спаса Преображения, небольшого одноглавого храма, построенного новгородцами на Ильине улице в 1370-е годы. Облик этой церкви говорит о том, что она была возведена во времена междоусобиц и кровавых монгольских набегов, которые хотя и не затронули Новгород в той же мере, что другие земли, тем не менее заставляли людей искать опоры и защиты в храме-крепости. Толстые стены, небольшие узкие окна, почти полное отсутствие украшений снаружи, а внутри — росписи Феофана, сияющие в полутьме резкими и точными белыми штрихами на охристых ликах. Ступив в пространство под куполом, верующий запрокидывает голову и видит над собой Спаса Вседержителя.

Феофан Грек. Фрагмент композиции Ветхозаветная Троица. Церковь Спаса Преображения на Ильине улице. 1378 г.

Феофан пишет его объемно, геометрически цельно и мощно, широко раскрытые глаза и занесенная рука Спаса придают изображению особенный драматизм. Здесь, как и в иконах деисусного чина Благовещенского собора, «Христос трактуется как суровый судия мира, а не как добрый Спас, готовый прийти на помощь ближнему. Именно здесь проявляется коренное отличие Феофана Грека от Андрея Рублева, который, как правило, всегда оттенял в Христе человеческое начало» [2].

Андрей Рублев, Троица. 1411 или 1425–1427 гг.

Образы, созданные Феофаном и его мастерской, рассчитаны на сильное чувство, внутреннее движение, на духовный прорыв, а иконы Рублева, напротив, настраивают на самоуглубленное, длительное, просветленное созерцание. Нашим глазам открывается не событие, а само бытие. Иконы деисусного чина Успенского собора (1405), высота ко торых превышает три метра, монументальны и при этом удивительно мягки, лиричны. Это выражается в плавности линий (силуэты святых напоминают камни, отшлифованные водой), сдержанности жестов, тонкой про работке деталей, простоте и естественности. Глядя на икону «Святая Троица», можно заметить, что ее композиционной основой является, с одной стороны, ромб, образуемый силуэтами ангелов, с другой стороны — круг, смыкающий пространство между ними, а центром композиции — чаша с головой тельца, которую благословляют ангелы. «Эти два жеста дают ключ к раскрытию сложной символики композиции.

Андрей Рублев, Троица. 1411 или 1425–1427 гг. (фрагмент)

Средний из ангелов — Христос. В задумчивой сосредоточенности, склонив голову влево, он благословляет чашу, изъявляя тем самым готовность принять на себя жертву за искупление грехов человеческих. На этот подвиг его вдохновляет Бог Отец (левый ангел), лицо которого выражает глубокую печаль. Дух Святой (правый ангел) присутствует как вечно юное и вдохновенное начало, как «утешитель». Таким образом, здесь представлен акт величайшей, по учению христианской церкви, жертвы любви» [3].

В этой сцене нет ничего случайного, мирского, и тем не менее она производит сильное впечатление даже на того, кто мало знаком с библейской историей. Стоит ли говорить о том, как сильно эта композиция повлияла на живописцев следующих поколений.

В этом образе проявляется глубокая человечность Рублева, его стремление создать не только произведение искусства, но и образ, способный примирить человека с болью и страданием, помочь ему сохранить чувство веры и достоинства.

(слева) Икона в годуновском окладе. Фотография 1904 г. (справа) Подражание Рублеву: Живоначальная Троица. Тверская школа. Конец XV — начало XVI вв.

То же можно почувствовать, глядя на лик Христа из Звенигородского деисусного чина (1410-е), который изначально приписывали Рублеву, однако сегодня такой уверенности нет [4]. Правильнее будет говорить о мощной иконописной школе, самым ярким представителем которой был Рублев. И о том, как образ Спаса обретает черты человека той суровой эпохи: «ни один элемент лица Христа не подчеркнут чрезмерно — все пропорционально и согласованно: он рус, глаза его не преувеличены, нос прямой и тонкий, рот мал, овал лица хотя и удлиненный, но не узкий, в нем совсем нет аскетичности, голова с густой массой волос со спокойным достоинством возвышается на сильной стройной шее. Самое значительное в этом новом облике — взгляд. Он направлен прямо на зрителя и выражает живое и деятельное внимание к нему; в нем чувствуется желание вникнуть в душу человека и понять его» [5].

Андрей Рублев (?) Фрагменты деисусного чина Успенского собора в Звенигороде 1410-е гг.

Подчиненное положение Руси в поздние годы ордынского владычества можно, в принципе, трактовать как аналог характерной для Европы вассальной зависимости, однако ее жителями оно воспринималось очень болезненно. В русской литературе тех лет, подробно описывавшей принесенные вражескими набегами беды, появляется и становится заметным чувство гордости за военный успех на Куликовом поле. В посвященных этой битве текстах самых разных жанров — от сухого изложения фактов до поэтического, равняющегося на «Слово о полку Игореве», воспевания подвига Дмитрия Донского и его союзников, — ясно читается надежда на скорое освобождение и вера в силу человека вынести эти испытания.

Кадр из фильма «Андрей Рублёв» Андрея Тарковского. 1966

Фильм Тарковского «Страсти по Андрею» (позже названный просто — «Андрей Рублёв») был снят в 1966-м году, но на экраны вышел не сразу. Критика обрушилась на него за излишнюю мрачность и антиисторичность. И в самом деле режиссер и его соавтор — тот же А. Михалков-Кончаловский достаточно вольно обращаются со скудными сведениями о жизни иконописца, которыми мы располагаем и которые уже в XVI-м веке были переплавлены из биографии в житие. Можно выделить ряд исторических несоответствий и преувеличений в фильме Тарковского, вот только это не умаляет, а увеличивает его ценность, потому что автор говорит с нами не столько о прошлом, сколько о непреходящем. О метаниях художника, на пути которого встает множество препятствий и искушений, начиная с денежных посулов и заканчивая прямой угрозой гибели.

Андрей Рублев путешествует по земле, разоренной и истерзанной, мы проходим этот тяжелый путь вместе с ним и по истечении трех часов фильма кажется, что надежды уже нет… и в самом конце картины происходит чудо. Небеса на разверзаются, нет, враги не падают замертво. Происходит чудо другого плана: звонит колокол, который, казалось, невозможно будет создать. И в израненной душе человека снова находятся силы для того, чтобы двигаться дальше. И посреди пепелища создавать образы невероятной чистоты и силы.

Текст настоящей лекции приводится по материалам книги Россия: человек и образ мира. Наука, искусство, культура.

Источники цитат:

1. Чернышев Н. Искусство фрески в Древней Руси. М.: Искусство, 1954. С. 14; 2. Лазарев В. Русская иконопись от истоков до начала XVI века. М.: Искусство, 2000. С. 93; 3. Там же. С. 104; 4. Технико-технологический анализ икон Звенигородского деисусного чина, проведенный сотрудниками Государственной Третьяковской галереи в 2017 году, показал несходство приемов письма с другими работами Андрея Рублева (в первую очередь со «Святой Троицей»). Консенсус по этому вопросу пока не достигнут, предполагается, что автором икон был византийский или русский иконописец, работавший в Москве в начале XV века. 5. Демина Н. А. Черты героической действительности XIV–XV веков в образах людей Андрея Рублева и художников его круга.— «Труды Отдела древнерусской литературы Института русской литературы (Пушкинский дом) Академии наук СССР», XII. М. — Л., 1956. С. 319.