«Литургия» Н. Гончаровой: пространство и плоскость иконы

Об исследовании

Идеи кардинальных преобразований в начале XX века затрагивали все сферы общественной жизни. Авангардное искусство стояло на службе революционных веяний, стремясь не просто обновить художественный язык, но и на самом глубинном уровне встроиться в жизненные процессы, переопределить все существующие социальные и культурные практики.

Авангардные проекты часто отличала формальная новизна, смешение видов искусства и свежий взгляд на выразительные возможности инструментария. Мастодонтом в области нового, синтетического подхода к творчеству стал антрепренёр С. П. Дягилев, подаривший миру «Русские сезоны» — театральную гастрольную программу, в 1908–1921 гг. достигшую небывалой популярности в мире за счет художественной новизны и успешного продвижения.

Для моего исследования в рамках курса иконографии особый интерес представляет неосуществленная постановка балета «Литургия» 1915-17 гг. в сценическом оформлении Н. С. Гончаровой.

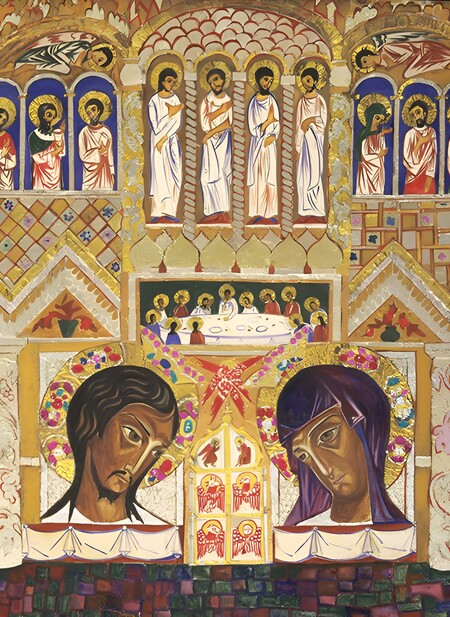

Н. Гончарова. Эскиз декорации для балета «Литургия», 1915 г.

Интерес этот продиктован сразу несколькими аспектами.

В первую очередь — аспектом тематическим: Ballets Russes в целом имели установку на укрепление национальной идентичности, формирование нового культурного кода. Он должен был одновременно: 1. быть презентабельным для зарубежного зрителя, 2. отвечать запросу на поиск нового эстетического и духовного стержня среди творческой интеллигенции начала XX века. Отказ от опоры на либретто в пользу интерпретации библейских сюжетов сам по себе говорит о тематической актуальности религии, попытках интегрировать ее в реалии современного искусства, обновить в рамках канона визуальную коммуникацию.

Во-вторых, любопытство вызывает аспект формальный: то, как именно Наталья Гончарова решала задачу пространственной «адаптации» иконописи — вида искусства сугубо визуального; об этом более подробно пойдет речь в самом исследовании. Сейчас только стоит отметить, что работу художницы над проектом называть «адаптацией», вообще-то, голословно — это процесс гораздо более тонкий и искусный, требующий осознания, а вместе с тем и более тщательного определения, — к которому необходимо привести мысль по завершении.

В-третьих, работа призвана прояснить аспект «Литургии» концептуальный. Раскрою тезис подробнее, — он является как бы концентратом двух предыдущих мыслей. Проект авангардного балета на религиозную тематику — воплощение давно известной формулы «новая форма плюс старое содержание». Однако ошибочно полагать, что изобретенная Гончаровой художественная система — эксперимент исключительно формального толка. Это глобальный замысел по тотальной перестройке религиозной практики — через переживание более выразительного, чем от созерцания привычной иконы, опыта соприкосновения с невыразимым религиозным началом с помощью телесной пластики и пространства.

С данной точки зрения «Литургия» и представляется для иконографии проектом бесценным, подвергая сомнению саму закономерность εἰκόνα — статичного образа — быть наиболее достоверным в передаче духовного таинства.

Об идее спектакля и средствах ее воплощения

Работа над «Литургией» шла в 1915-17 гг — период, полный революционных настроений и авангардных исканий. Ключевые для эпохи идеи Вагнера о художественном синтетизме [Вагнер, 1978] определяли сцену как место рождения нового искусства, и «Русские сезоны» эту установку неустанно стремились воплотить: сценическое пространство нуждалось в своем особенном сюжете.

В резонансном для того времени докладе Павла Флоренского «Храмовое действо как синтез искусства» именно пространство храма определялось идеально подходящим для «осуществления верховного синтеза искусств, о котором столько мечтает новейшая эстетика» [Флоренский, 1993, с. 286]. В его концепции обряды богослужения представлялись актом не только религиозным, но еще и эстетическим, перформативным. Визуальная и пластическая система спектакля в исполнении Гончаровой сложилась на основе трех культурных явлений: иконописи, кубистических произведений и практик церковного богослужения.

Иконостас в храме Троицы Живоначальной в Троицкой слободе

Н. Гончарова. Эскизы костюмов к балету «Литургия»: Христос, женщина в покрывале, апостол, архангел

Дальнейший разговор об иконографии пойдет в трех направлениях: преемственности, обновления и интерпретации, — способных в духе тезы, антитезы и синтеза полноценно раскрыть суть художественного проекта Гончаровой.

Часть 1: преемственность

Н. Гончарова. Эскиз костюма волхва к балету «Литургия», 1915-16 гг. | Поклонение волхвов; фрагмент мозаики церкви Сант-Аполлинаре-Нуово, Равенна, Италия, VI в.

Художественный мир «Литургии» тесно связан с традиционными принципами иконописи и византийской декоративной мозаики. Опыт религиозного искусства избирательно и тонко ассимилируется Гончаровой, проступая в образах скорее как система аллюзий, нежели как объект копирования.

Искусно подчеркнутые сходства можно усмотреть в изображении складок на одеждах апостола Петра; позах героев, напоминающих организацию иконостаса; мозаичной дробности фактур в образе волхва; использовании фольги и голографических материалов для воссоздания эффекта световых переливов, как от кусочков смальты.

Ростовые иконы апостола Петра; деисусный чин иконостаса Введенского собора в Вологде и церкви Николы во Ржищах, 16 в. | Н. Гончарова. Эскиз костюма апостола Петра к балету «Литургия», 1915-16 гг.

Перенесение мощей апостола Марка в Венецию; мозаика собора Святого Марка, Италия, XI в.| Н. Гончарова. Эскиз костюма апостола Марка к балету «Литургия», 1915-16 гг.

Ангел; мозаика собора Святого Марка, Италия, XII в. | Н. Гончарова. Эскиз костюма ангела к балету «Литургия», 1915-16 гг. | Императрица Феодора; мозаика из церкви Сант-Аполлинаре-Нуово, Италия, VI в.

Эскизы Гончаровой не отсылают к конкретной иконописной школе или периоду — они скорее представляют собой компиляцию всего выразительного, что могло бы стать достойной эстетической опорой для нового авангардного искусства, воспроизводя некую «картину мира» православной культуры.

Среди всего многообразия выделяется, однако, пристальное внимание художницы к изображению складок на одежде в духе школы Феофана Грека: структурность и нарочитая разбеленность подчеркивают геометрию и внутреннее свечение, незримую сущность библейских святых. Этот прием почти досконально отвечает поискам лучизма и кубизма в отношении объектной стилизации, не нуждаясь в кардинальном художественном переосмыслении, — и потому он так популярен в работах Гончаровой.

Н. Гончарова. Эскиз костюма апостола к балету «Литургия», 1915-16 гг. | Апостол Павел; деисусный чин иконостаса Церкви Рождества Христова Покровско-Глушицкого монастыря, 16 в.

Икона «Преображение»; школа Феофана Грека, XV в. | Н. Гончарова. Эскиз костюма апостола Матфея к балету «Литургия», 1915-16 гг.

Часть 2: обновление

Следующий блок посвящен разнообразным художественным течениям XX века, оказавшим влияние на религиозные образы в «Литургии».

В нем читатель должен пройти тем же путем, что и большинство авангардных проектов, — путем освоения пространства как нового выразительного средства. Движение мысли от плоскости до объема, материальности, вещественности развернет новый опыт восприятия этих эскизов, — пожалуй, самый необходимый для дальнейшего хода работы.

М. Ларионов. «Лучизм. Фрагмент», 1912 г. | Н. Гончарова. Эскизы костюмов человека из народа и святого Луки к балету «Литургия», 1915-16 гг.

Гончаровой в творческом подходе близки идеи лучизма и кубизма. Она развертырает и компонует плоскости в наиболее информативных ракурсах; обобщает формы, подчеркивая главные линии телесной динамики, уделяя больше внимания внутренней энергии, движению, конструкции, — словом, делая первый шаг в сторону пространственного осмысления образа.

Н. Гончарова. Эскиз костюма апостола к балету «Литургия», 1915-16 гг. | «Лучистые лилии», 1910-е

Пабло Пикассо. «Натюрморт с бутылкой ликера», 1909 г. | Жорж Брак. «Голова женщины», 1909 г. | Н. Гончарова. Эскиз костюма апостола Андрея к балету «Литургия», 1915-16 гг.

Также иконографический канон у Гончаровой наполняется материальностью за счет коллажной техники: в эскизах часто используется фольга, цветная бумага, декоративные элементы. В ряде костюмов художница гуашью имитирует разные фактуры, прорисовывая народные узоры и нарочито подчеркивая их «найденность», ритмичность и инородность. Таким разнообразием она утверждает составную природу своих образов.

Не стоит забывать и о том, что костюмы задумывались как сочетание плотной картонной основы и драпировок, что само по себе уже воспроизводило тактику совмещения. Она была повсеместно распространена в авангардных проектах — как способ пересборки мира и интеграции в изобразительное искусство тактильного опыта.

К. Малевич. «Композиция с Джокондой (Частичное затмение в Москве)», 1914 г. | Н. Гончарова. Эскиз костюма к балету «Литургия», 1915-16 гг.

И. Клюн. Пробегающий пейзаж, 1915 г. | Н. Гончарова. Эскиз костюма Св. Иоанна к балету «Литургия», 1915-16 гг.

Идея выхода изобразительного искусства за границы плоскости листа, сформулированная в XX веке и выраженная в задумке «Литургии» (чтобы расширить переживание религиозности за счет новых выразительных средств), кажется неоспоримым новшеством для своего времени.

Однако здесь зрителя ждет неожиданное открытие: оклады икон с древности тоже объемно украшались, и не с декоративных, а смыслообразующих позиций, — неразрывно сообщаясь с плоскостным изображением, не вычерчивая формальных границ между видами искусств. Это отдает должное непреложной актуальности иконописи — искусству гораздо более близкому к нашему сознанию, чем может казаться.

Н. Гончарова. Эскизы костюмов израильского священника и Богоматери к балету «Литургия» | Казанская икона Богоматери, автор неизвестен, 18 в. | Богоматерь Владимирская, автор неизвестен, 17 в.

И, наконец, завершает раздел идея воплощения двухмерных изображений в трехмерном пространстве. Особую красоту художники авангарда видели в техническом прогрессе, строгости, логичности, и происходящее на сцене действо как бы механизировалось, становилось похожим на анимацию. «Механический» спектакль «Русские сказки» с движущимися декорациями М. Ларионов и Н. Гончарова поставили для дягилевской антрепризы в 1917 г. Фон в нем был полноправным ожившим героем, хотя технически оставался плоским изображением: движение мыслилось уже не только средствами объема и перспективы.

Персонажи «Литургии» тоже должны были исполнять на сцене некую программу предписаний: перемещаться только вправо-влево, двигать руками, ногами и головой, как куклы-марионетки, — остальное не позволял артистам делать костюм. Это был театр будущего, способный выразить лаконизм, емкость жеста, стилизацию иконописи с помощью новых технических открытий и движения, не пренебрегая плоскостным изображением.

М. Ларионов. Эскиз декорации к балету «Русские сказки» с подвижными элементами, 1917 г.

Л. Мясин в балете «Полночное солнце» оформления М. Ларионова, 1915 г.

И. Клюн. «Музыкант», 1916 г. | Д. Якерсон. Супрематическая композиция (марширующий робот), 1920 г. | Н. Гончарова. Эскиз костюма архангела к балету «Литургия», 1915-16 гг.

Часть 3: интерпретация

В этом разговоре о пространственно-плоскостных отношениях мы подошли к главному художественному открытию Гончаровой. Она пересматривает иконографический канон наиболее радикальным образом за, возможно, все время его существования: ставя под сомнение не просто отдельные его элементы, а всю его достоверность как метода сугубо изобразительного.

В эпоху «Русских сезонов» костюм перестал нести функцию иллюстративную, дополнительную: он стал порождать смысл самостоятельно, вступая во взаимодействие с телесной пластикой и движениями артистов. Создававшиеся как плотная картонная конструкция, костюмы ограничивали подвижность актеров, — во-первых, являя акт смиренности с плотской оболочкой и полного аскетизма, а во-вторых, делая язык тела очень специфичным. Динамичными диагоналями они как бы выражали телесный порыв, но скрывали само тело, ограничивали его плоскостью, усмиряли. Это упрощало пластику до сугубо жестовой формы — почти двумерной, иконописной, где каждый жест в отсутствие разнообразия наполнялся особым смыслом.

Чистота и ясность каждого телесного знака, преодоление плотской сути, с одной стороны, отвечали главным принципам веры, а с другой — делали происходящее на сцене очень изобразительным и концептуальным.

Н. Гончарова. Эскизы костюмов апостолов к балету «Литургия», 1915-16 гг.

Жесты в русской иконописи

Этот удивительный синтез, безусловно, — «симптом» своего времени. В статье «Поверхность дизайна» Ж. Рансьер говорит о том, что только в искусстве XX века отменился «принцип, который распределял места и средства для каждого искусства, разграничивая искусство слов и искусство форм, искусство времени и искусство пространства. Это означает построение общей поверхности вместо отдельных друг от друга областей имитации» [Рансьер, 2007, с. 238], и «Литургию» можно назвать апогеем концепции синтеза искусств.

Н. Гончарова. Эскизы костюмов к балету «Литургия», 1915-16 гг.

Совершенно невозможным после этого кажется анализ эскизов приведенных костюмов только как произведений художественных, без учета движения пластического, в них заложенного: настолько прочна в самой их сути связь с телом, с трехмерным воплощением.

Вывод

Традиционно исследования иконографии представляют собой контекстуальные и хронологические сопоставления одних и тех же образов и сюжетов, выстраивание связей от «было» к «стало», от старого к новому. Однако в моей работе художественный проект «Литургии» был рассмотрен в несколько необычном формате.

Он интересен для изучения не внутри системы, как ее часть, а извне, как некий вирус, который изменил все внутреннее устройство. Осмелюсь сказать, что идея Гончаровой подрывает представление об иконографии в целом, — как о последовательной трансформации изобразительной традиции.

«Литургия» — это огромный парадокс: она не преследует цели художественного обновления, не действует вопреки канону, как большинство авангардных проектов. Она не борется с существующим порядком вещей, а лишь перезадает вопрос: «как отразить понятие веры в искусстве?», подбирая такую комбинацию выразительных средств, которая отвечала бы на него наиболее емко. В этом проявляется истинно авангардная идея пересобрать всю творческую деятельность таким образом, чтобы она действительно была неотделима от жизни, воспринималась синтетически, комплексно.

В итоге проект постановки — это не совсем театральное действо и не художественное произведение, не танец, не икона, не показ мод или пантомима; но в своей «неприкаянности» она, пожалуй, точнее всего репрезентует характерные для религии ценности, ее истинную сущность.

Н. Гончарова. «Спас оплечный», 1915 г. | Спас оплечный, неизвестный автор, Государственный музей-заповедник «Московский Кремль», XIV в.

Вагнер Р. Избранные работы. Сост. и коммент. И. А. Барсовой и С. А. Ошерова. Пер. с нем. М.: Искусство, 1978. 695 с.

Гончарова Н. Н. Между Востоком и Западом. М.: ГТГ, 2013. 440 с.

Ларионов М. Ф., Гончарова Н. Н. Парижское наследие в Третьяковской галерее. Графика, театр, книга, воспоминания. М.: ГТГ, 1999. 120 с.

Литургия (балет) // Википедия. [2024]. Дата обновления: 26.02.2024. URL: https://ru.wikipedia.org/?curid=7111844&oldid=136383015 (дата обращения: 03.11.2024).

Мясин Л. Ф. Моя жизнь в балете. М.: Артист, 1997. 364 с.

Пронина О. В., Пронина Н. В. СВЯЗЬ ХРИСТИАНСКОГО РЕЛИГИОЗНОГО ИСКУССТВА И АВАНГАРДА // Вестник науки. 2022. № 12 (57). URL: https://cyberleninka.ru/article/n/svyaz-hristianskogo-religioznogo-iskusstva-i-avangarda (дата обращения: 16.11.2024).

Рансьер Ж. Разделяя чувственное. СПб.: Издательство Европейского университета в Санкт-Петербурге, 2007. 264 с.

Расцвет русского балета: Дягилев и Русские сезоны // Arzamas. [2024]. URL: https://arzamas.academy/materials/1313

Русский балет Дягилева // Википедия. [2024]. Дата обновления: 30.09.2024. URL: https://ru.wikipedia.org/?curid=610077&oldid=140507641 (дата обращения: 08.11.2024).

Серова Г. Н. Балет «Литургия» Натальи Гончаровой. Иконографические источники и культурные контексты. Искусствознание, 2019. № 4. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/balet-liturgiya-natali-goncharovoy-ikonograficheskie-istochniki-i-kulturnye-konteksty (дата обращения: 05.11.2024).

Смирнова Т. В. Доклад Павла Флоренского «Храмовое действо как синтез искусств» и музейное дело. Журнал «Энтелехия» (Кострома), 2007. № 16. стр. 28-30.

Флоренский П. А. Храмовое действо как синтез искусств. // Флоренский П. А. Избранные труды об искусстве. СПБ.: Мифрил. Русская книга, 1993. 365 с.

Ангел; мозаика собора Святого Марка, Италия, XII в. //https://pin.it/5jc4Fyjm2//(Дата обращения: 15.11.2024)

Апостол Павел; деисусный чин иконостаса Церкви Рождества Христова Покровско-Глушицкого монастыря, 16 в. //https://icons.pstgu.ru/icon/1677(Дата обращения: 15.11.2024)

Богоматерь Владимирская, автор неизвестен, 17 в. //https://vk.com/wall-60801801_34325//(Дата обращения: 16.11.2024)

Д. Якерсон. Супрематическая композиция (марширующий робот), 1920 г. //https://commons.m.wikimedia.org/wiki/File:David_Iakerson_-Composition_supr%C3%A9matiste(robot_marchant), _1920.jpg//(Дата обращения: 16.11.2024)

Жесты в русской иконописи: 1. https://ru.pinterest.com/pin/671740100656217121//(Дата обращения: 17.11.2024) 2. https://it.pinterest.com/pin/761178774502344110//(Дата обращения: 17.11.2024) 3. https://au.pinterest.com/pin/334110866107485249//(Дата обращения: 17.11.2024) 4. https://icons.pstgu.ru/icon/fragment/2510//(Дата обращения: 17.11.2024) 5. https://iimages4k.com/?pid=73887250124617216//(Дата обращения: 17.11.2024)

Жорж Брак. «Голова женщины», 1909 г. //https://artflashmagazine.ru/kubizm-v-osnove-tvorchestva-zhorzha-braka//(Дата обращения: 16.11.2024)

И. Клюн. «Музыкант», 1916 г. //https://vk.com/wall196758243_3031//(Дата обращения: 16.11.2024)

И. Клюн. Пробегающий пейзаж, 1915 г. // https://arzamas.academy/materials/2509//(Дата обращения: 16.11.2024)

Икона «Преображение»; школа Феофана Грека, XV в. //https://icons.pstgu.ru/icon/2898//(Дата обращения: 15.11.2024)

Иконостас в храме Троицы Живоначальной в Троицкой слободе //https://regnum.ru/amp/3362308//(Дата обращения: 13.11.2024)

Императрица Феодора; мозаика из церкви Сант-Аполлинаре-Нуово, Италия, VI в. //https://stl24.com/catalogue/ikony-na-zakaz/svyatye-zheny/?show_all=1//(Дата обращения: 15.11.2024)

К. Малевич. «Композиция с Джокондой (Частичное затмение в Москве)», 1914 г. //https://avatars.dzeninfra.ru/get-zen_doc/271828/pub_668d4f2c4c20c57c76bf60ab_668d51e014fd513aa15f2f11/scale_1200//(Дата обращения: 16.11.2024)

Казанская икона Богоматери, автор неизвестен, 18 в. //https://vk.com/wall-60801801_29543//(Дата обращения: 16.11.2024)

Л. Мясин в балете «Полночное солнце» оформления М. Ларионова, 1915 г. //https://dzen.ru/a/Y6rRqmDZP1a5nxsl//(Дата обращения: 18.11.2024)

М. Ларионов. «Лучизм. Фрагмент», 1912 г. //https://warball.ru/luchizm/v/jivopisi.html//(Дата обращения: 15.11.2024)

М. Ларионов. Эскиз декорации к балету «Русские сказки» с подвижными элементами, 1917 г. //https://theaarp.org.uk/our-projects/tretyakov-gallery//(Дата обращения: 18.11.2024)

Н. Гончарова. «Лучистые лилии», 1910-е //https://permartmuseum.ru/exhibit/155?&&ysclid=m3knkvgpnb695097965//(Дата обращения: 15.11.2024)

Н. Гончарова. «Спас оплечный», 1915 г. //https://tretyakovgallerymagazine.ru/articles/2-2019-63/neopublikovannye-raboty-natalii-goncharovoi-istoriya-otkrytiya//(Дата обращения: 18.11.2024)

Н. Гончарова. Эскиз декорации для балета «Литургия», 1915 //https://www.tg-m.ru/articles/2-2020-67/sokrovishcha-russkogo-iskusstva-v-muzee-metropoliten//(Дата обращения: 13.11.2024)

Н. Гончарова. Эскиз костюма ангела к балету «Литургия», 1915-16 гг. //https://realskill.ru/events/tpost/mkfolnjo41-novogodnie-marshruti-moskva//(Дата обращения: 15.11.2024)

Н. Гончарова. Эскиз костюма ангела к балету «Литургия», 1915-16 гг. //https://www.diaghilev-ps.ru/education/s-chego-nachalsya-tancspektakl-liturgiya-zamysel-dyagileva/

Н. Гончарова. Эскиз костюма апостола Андрея к балету «Литургия», 1915-16 гг. //https://www.muzcentrum.ru/news/2013/02/9570-chast-38-khudozhniki-avangardisty-v-teatre//(Дата обращения: 15.11.2024)

Н. Гончарова. Эскиз костюма апостола к балету «Литургия», 1915-16 гг. //https://babs71.livejournal.com/1517681.html//(Дата обращения: 15.11.2024)

Н. Гончарова. Эскиз костюма апостола к балету «Литургия», 1915-16 гг. //https://dzen.ru/a/YmzucgLRjHE6oueR//(Дата обращения: 15.11.2024)

Н. Гончарова. Эскиз костюма апостола Марка к балету «Литургия», 1915-16 гг. //https://j-e-n-z-a.livejournal.com/1913984.html//(Дата обращения: 14.11.2024)

Н. Гончарова. Эскиз костюма апостола Матфея к балету «Литургия», 1915-16 гг. //https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Natalia_Goncharova._Lithurgy_14.jpg//(Дата обращения: 15.11.2024)

Н. Гончарова. Эскиз костюма апостола Петра к балету «Литургия», 1915-16 гг. //https://j-e-n-z-a.livejournal.com/1913984.html//(Дата обращения: 14.11.2024)

Н. Гончарова. Эскиз костюма архангела к балету «Литургия», 1915-16 гг. //https://gallery.ru/watch?a=bMU0-tuDM&frame=rss//(Дата обращения: 14.11.2024)

Н. Гончарова. Эскиз костюма Богоматери к балету «Литургия», 1915-16 гг. //https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Liturgy_(Goncharova)_-_Mary.jpg//(Дата обращения: 16.11.2024)

Н. Гончарова. Эскиз костюма волхва к балету «Литургия», 1915-16 гг. //https://babs71.livejournal.com/1517681.html//(Дата обращения: 14.11.2024)

Н. Гончарова. Эскиз костюма израильского священника к балету «Литургия», 1915-16 гг. //https://bogachkova1957.livejournal.com/103518.html//(Дата обращения: 16.11.2024)

Н. Гончарова. Эскиз костюма к балету «Литургия», 1915-16 гг. //https://img.radio.cz/qWRbwcXYAKM3TiZHf7qL8itZO2E=/fit-in/1200x1200/pictures/obrazy/goncarova_liturgie_kostym.jpg//(Дата обращения: 16.11.2024)

Н. Гончарова. Эскиз костюма Св. Иоанна к балету «Литургия», 1915-16 гг. //https://www.centrepompidou.fr/fr/ressources/oeuvre/c8889za//(Дата обращения: 16.11.2024)

Н. Гончарова. Эскиз костюма святого Луки к балету «Литургия», 1915-16 гг. //https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/2/2e/Natalia_Goncharova._Lithurgy_04.jpg//(Дата обращения: 15.11.2024)

Н. Гончарова. Эскиз костюма человека из народа к балету «Литургия», 1915-16 гг. //https://www.muzcentrum.ru/news/2013/02/9570-chast-38-khudozhniki-avangardisty-v-teatre//(Дата обращения: 15.11.2024)

Н. Гончарова. Эскизы костюмов к балету «Литургия»: Христос, женщина в покрывале, апостол, архангел //https://gallery.ru/watch?a=bMU0-tuDM&frame=rss//(Дата обращения: 14.11.2024)

Пабло Пикассо. «Натюрморт с бутылкой ликера», 1909 г. //https://ppt-online.org/337236//(Дата обращения: 15.11.2024)

Перенесение мощей апостола Марка в Венецию; мозаика собора Святого Марка, Италия, XI в. //https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%80_%D0%A1%D0%B2%D1%8F%D1%82%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%B0#//(Дата обращения: 14.11.2024)

Поклонение волхвов; фрагмент мозаики церкви Сант-Аполлинаре-Нуово, Равенна, Италия, VI в. //https://www.pravmir.ru/volxvy-kakimi-my-ix-predstavlyaem//(Дата обращения: 14.11.2024)

Ростовая икона апостола Петра; деисусный чин иконостаса Введенского собора в Вологде, 16 в. // https://icons.pstgu.ru/icon/1731//(Дата обращения: 14.11.2024)

Ростовая икона апостола Петра; деисусный чин иконостаса церкви Николы во Ржищах, 16 в. // https://https://icons.pstgu.ru/icon/1727//(Дата обращения: 14.11.2024)

Спас оплечный, неизвестный автор, Государственный музей-заповедник «Московский Кремль», XIV в. //https://i.pinimg.com/originals/d4/3a/dc/d43adc5aaafc38d07123eb9f118229c0.jpg//(Дата обращения: 18.11.2024)