Котельническая высотка

В самом сердце Москвы возвышается Котельническая высотка — не просто здание, а символ победившего (в свое время) социализма. Семьдесят лет она служит домом для актеров, композиторов, звёзд балета и первых лиц государства. Шпиль высотки протыкает облака, окна отражают закаты над Москвой-рекой, а кинотеатр «Иллюзион» десятилетиями крутит фильмы, которые в СССР официально не существовали. Этот лонгрид — история о том, как бетонная громада стала легендой: от сталинских планов «догнать и перегнать Америку» до современных пентхаусов, где новые хозяева жизни пьют кофе с видом на Кремль.

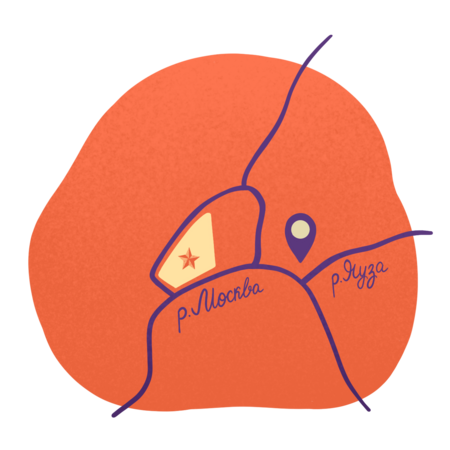

В начале XIX века местность у слияния Яузы и Москвы-реки с легкой руки местных называлась «Вшивая горка» и была грязной окраиной: лужи, лачуги, мастерские красильщиков — больше деревня, чем столица. Тут же стоял и старинный Храм Николая Святителя в Котельниках — островок тишины среди этой грязи, куда стекались жители окрестнстей на службы и большие праздники. Но даже к концу века, когда барские особняки и доходные дома начали теснить деревянные лачуги, район оставался контрастным: рядом с купеческими усадьбами ютились трактиры и бедняцкие дома, а в 1879 году меценат Константин Морозов и вовсе открыл здесь первую городскую ночлежку для бездомных (единственную аж до 1903-го!). Путеводитель 1905 года описывал Вшивую горку как «изнанку города»: под тенистыми ивами текла «радужная» от фабричных стоков Яуза, а на пустырях у воды вечно маячили «фигуры босяков». К 1917 году бывшая окраина, эта парадная и подворотня в одном флаконе, стояла на пороге эпохи, которая смела и тех, и других.

К октябрю 1917 года благородный склон горки стал центром революционных действий: большевики взгромоздили здесь два артиллеристских орудия, методично крушивших Кремль — особенно доблестные революционеры радовались попаданию в часы Спасской башни, которые «навсегда перестали играть старорежимный гимн». Храм Николая Святителя, когда-то «островок тишины», сперва превратили в столовую для курсантов — теперь под его сводами вместо молитв звенели ложки. Но и этим дело не кончилось: к 1930-м храм снесли. Сама же Вшивая горка, израненная снарядами и многочисленными сносами частных построек, погрузилась в серую разруху. Вшивая горка стояла в развалинах, еще не зная, что через 20 лет здесь поднимется символ сталинского величия. А пока — пахло гарью, порохом и надеждой на «новый мир», выкованный сталью и кровью.

Генплан строительства Москвы, появившийся в 1947 года, стал началом создания легендарных Сталинских высоток: семь «сестёр» должны были увенчать Москву шпилями-иглами, возвышающимися на 150–240 метров. Главный архитектор Дмитрий Чечулин спроектировал Котельническую высотку как центральную доминанту. Остальные «сёстры» располагались дальше от центра города, однако все равно изумляли советского человека: МГУ бил рекорды по высоте (36 этажей!), МИД блистал гранитом, а гостиницы «Украина» и «Ленинградская» встречали гостей столицы роскошью «победившего социализма». Воплощённые идеалы Советов: неоготика, сталинский ампир и амбиции страны в одном бетоне.

Строительство Котельнической высотки (1947–1952) велось под руководством Дмитрия Чечулина и Андрея Ростковского. Здание разделено на три корпуса: центральный 32-этажный «зуб» и два симметричных 18-этажных крыла, соединенных переходами. Для обслуживания 700+ квартир и служебных помещений работали 26 лифтов (включая отдельные «грузовые» и скоростные в центральной части), а парадные подъезды украшали мраморные холлы и дубовые двери. Главной целью архитекторов было сделать высотку «городом в городе» — с роскошью для элиты и утилитарностью для быта.

На крыше каждого из корпусов в специально сконструированных для этого местах поселяли настоящих сапсанов: по задумке конструкторов, хищные птицы должны были питаться голубями и другими назойливыми пташками, избавляя жителей от надоедливых птиц. За птицами следили специально нанятые орнитологи, которые при необходимости помогали сапсанам строить гнезда и искать добычу. Увы, к концу 1980-х шум города вытеснил крылатых соседей, оставив встроенные для их гнезд ниши пустовать.

Квартиры в Высотке выдавало государство. Получить здесь жилье считалось невероятно престижным — еще бы, жить в Сталинской высотке, да еще и в десяти минутах от Кремля! Поселялись тут в основном люди искусства и сотрудники правоохранительных органов, однако бывали и редкие исключения в виде ученых и профессоров.

Первый этаж Высотки был нежилым и предназначался для различных служб: тут были и гастроном, и химчистка, и почта. Все это служило одной цели — сделать так, чтобы все необходимое было в шаговой доступности для жителей Высотки. Все же это не просто дом, а город в городе!

Вскоре контингент в Высотке был как на подбор: сплошь известные, значимые, важные люди. Некоторое время в одном доме проживали поэт Евтушенко, актриса Нонна Мордюкова, композитор Богословский, а также сама Фаина Раневская! Однако пересекались они редко, в основном в закрытом внутреннем дворике, куда многие выходили курить или просто отдохнуть на свежем воздухе.

Но были в проживании в высотке на Котельнической и свои минусы: к примеру, нашествие усатой живности — тараканов. А все потому, что в здании была построена инновация — мусоропровод с выходом в каждую кухню, откуда и приходили незваные гости.

Позднее жители стали заваривать металлические дверцы мусоропровода на своих кухнях, и сейчас уже очень сложно найти квартиру с действующим мусоропроводом на кухне.

Золотое время Высотки на Котельнической набережной осталось в ушедшем XX веке. Больше она не считается пиком архитектуры и главным достижением индустриализации, наоборот — отражает идеалы, ставшие уже пережитком прошлого. Время Высотки закончилось вместе с развалом СССР, сделав ее одной из сотен достопримечательностей Москвы.