Наталья Смолянская: от первого лица

«Для меня очень важна миссия учителя — человека, который передаёт, осуществляет функцию трансмиссии и поддерживает некий этический принцип, который может уйти вместе с ним; должны быть те, кому он его передаст».

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ БИОГРАФИЯ

Я всегда рисовала, с детства. Мама была инженером, но очень любила искусство: ходила со мной в музеи, покупала книги про художников. Сначала она отвела меня во Дворец пионеров. Это было замечательное место. Я там занималась в разных кружках, но самое главное, что там мне ставили мои первые натюрморты. Я считала себя совершенно неспособной и ходила просто потому, что мне нравилось.

А потом мама решила меня отдать в художественную школу на Кропоткинской; я любила туда ходить, потому что это было такое сообщество. Я закончила подготовительный класс и ещё четыре класса. Школа дала какой-то импульс, знакомство с искусством.

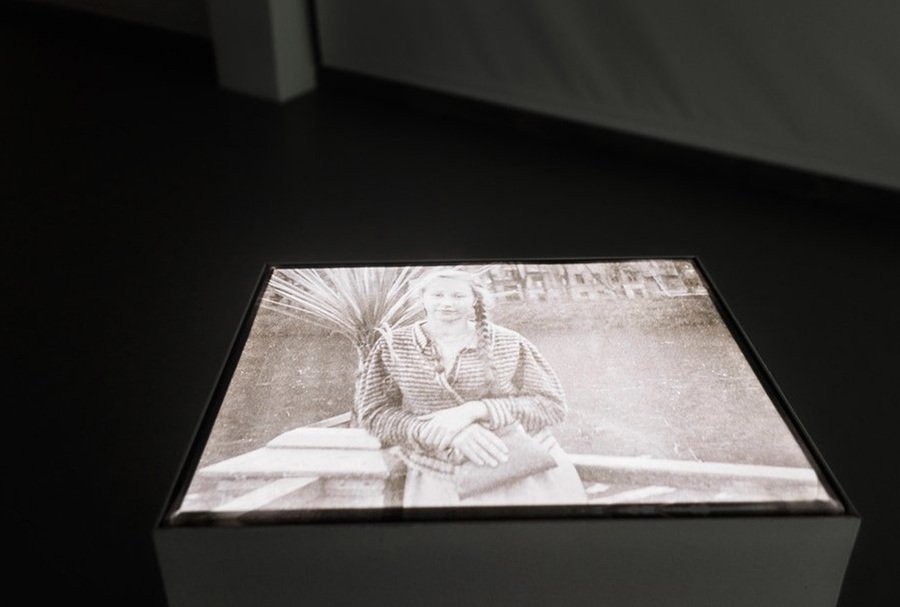

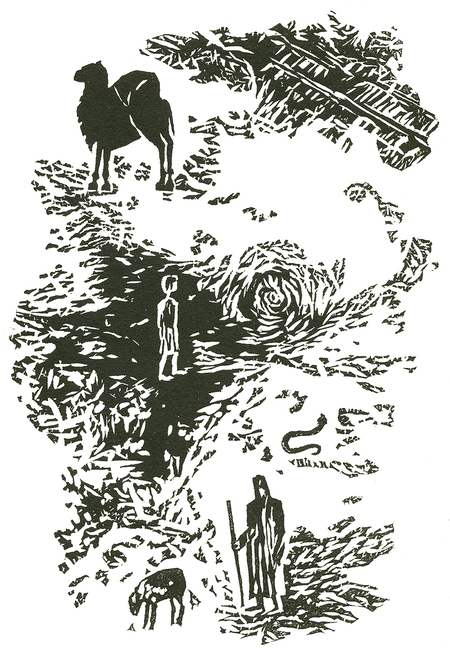

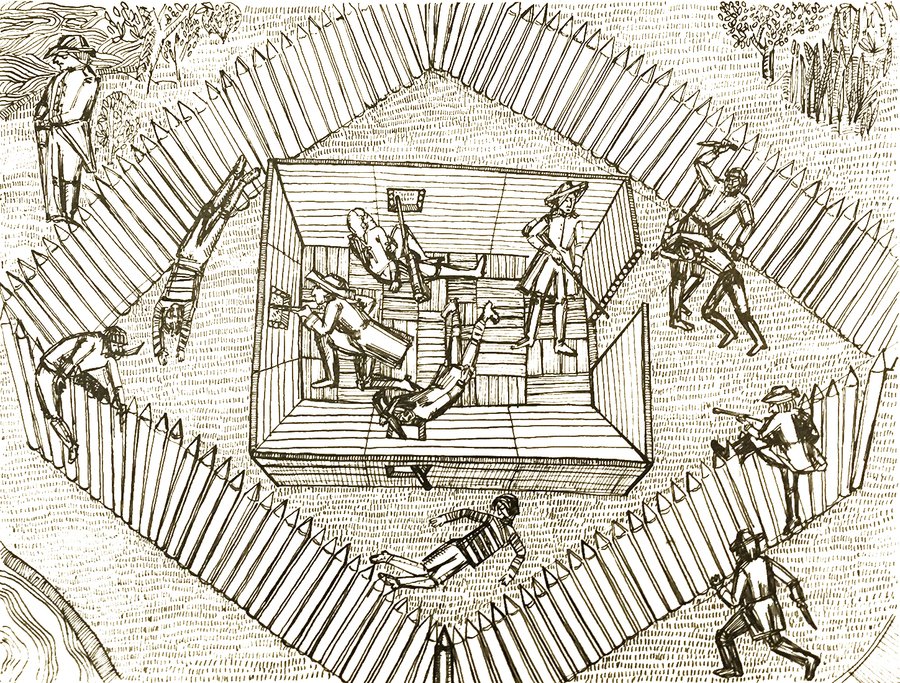

Наталья Смолянская | иллюстрация к А. Платонову «Джан» | линогравюра | иллюстрация к произведению Ч. Диккенса | тушь, перо | 1981

Перед последним классом художественной школы я поехала на практику в Боровск с другими преподавателями. Там было очень интересно: с одной стороны, я открыла для себя масляную живопись, с другой я для себя открыла, что можно рисовать тушью. И это тоже стало очень большим открытием. У меня начался период, когда я все время рисовала иллюстрации; очень много читала, рисовала на уроках, и все мне позволяли рисовать. Но я не думала, что буду художником, я хотела быть археологом; это не очень нравилось маме, хотя на меня никто старался не давить. Мама говорила: ну, тебе же нравится рисовать? Я отвечала — да. Но вопрос оставался — куда идти?

Наталья Смолянская | иллюстрация к Р. Л. Стивенсон «Остров сокровищ» | 1979

Каким-то образом мы вышли на Юрия Константиновича Бурджеляна, а он направил меня на занятия к Алексею Васильевичу Каменскому. Встреча с Каменским стала открытием, моим первым настоящим общением с художником. У него был свой подход к рисунку: линии любил рисовать, пятна. Пятно играло особую роль в его понимании искусства, тогда у него я пробовала какой-то другой тип иллюстрации. В первый год я не поступила в институт, и после этого год занималась у Иосифа Михайловича Гурвича. В отличие от Каменского, у Гурвича я занималась именно подготовкой к экзамену. У него очень чётко по рисунку было; я после художественной школы боялась рисовать, а у Гурвича были приёмы, которые этому помогали.

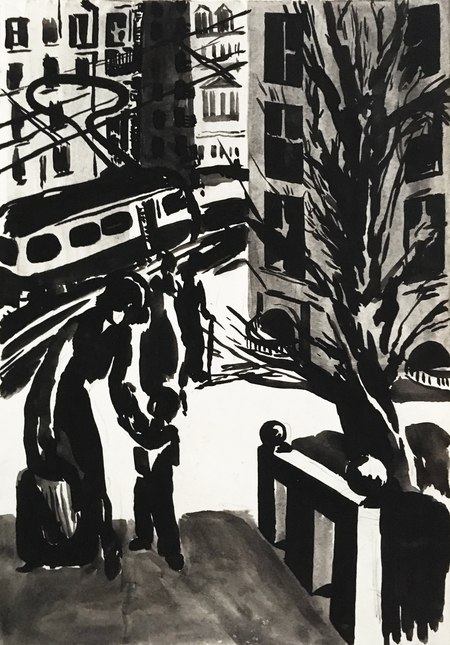

Наталья Смолянская | кисть, акварель | 1981 | кисть, тушь| 1975

Потом я поступила. Полиграфический институт находился на другом конце города. В день уходило три часа на дорогу. Там преподавали молодые интересные преподаватели — Володя Сальников ставил нам необычные постановки, знакомил с современными художниками. Или говорил: нарисуйте к хокку иллюстрацию. Я не знала, что такое хокку — он нам рассказывал. Елена Всеволодовна Черневич преподавала фотографию и была исследовательницей новых технологий в искусстве. Фотография — очень интересный предмет. Я делала портрет дома в Трубниковском переулке, 17, там во дворе снимали фильм «Романс о влюбленных», именно в тот момент дом весь расселили, и удалось пройти насквозь по всему дому и весь его сфотографировать. Черневич была первой, кто показал нам альбом с граффити — книгу про Нью-Йоркское метро. Этот альбом произвел неизгладимое впечатление. А потом к нам пришел преподавать Дмитрий Спиридонович Бисти. Он задавал очень нетипичные задания, и сам был очень интересным человеком и преподавателем.

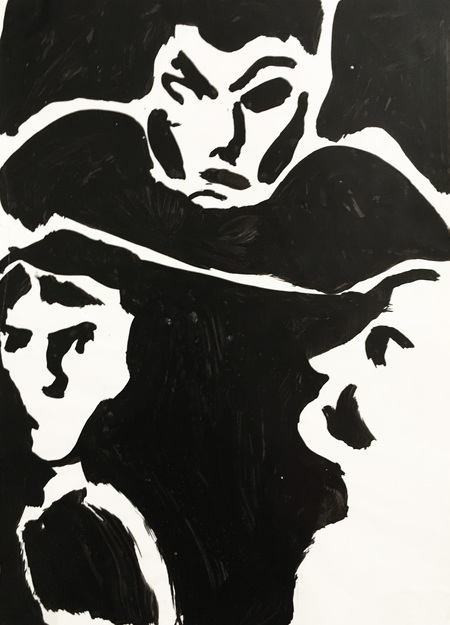

Наталья Смолянская | иллюстрация к А. Платонов «Фро» | кисть, гуашь | 1979

Но дальше начинается самое сложное — поиск пути. Первое желание — низвергнуть с пьедестала отцов-учителей. Это самое важное. Во-первых, я хотела писать большие картины, хотела поступить в Союз Художников, там надо было ждать, надо было где-то работать, и я отказалась идти работать по распределению, брала по одному заказу в месяц на какой-то минимум — типа 60 рублей в месяц (минимальная зарплата в то время): делала обложки для книг в издательствах «Наука», «Экономика», «Прогресс», всех не упомню. Но попутно я занималась живописью, бесконечно общалась с людьми, помогала делать своим подругам их дипломы…

Наталья Смолянская | «Первый снег» | 1983 | «Весна» | 1978

Это было время бесконечного становления, узнавания какого-то другого мира, и это всегда было связано с общением. Был такой Саша Белослудцев, в то время он работал экскурсоводом в Абрамцево. Я ездила туда писать; мы с ним ездили, помню, зимой — гуляли и беседовали об искусстве… В 83-м году я вступала в Союз, в секцию живописи. И можно было получить договор на картину. Я нарисовала маленький эскизик, и мне дали договор на большую картину к большой выставке, которая должна была проходить в Манеже. В результате я получила направление в Тарусу, в Дом Творчества, где я со многими познакомилась, в том числе со своим будущим мужем.

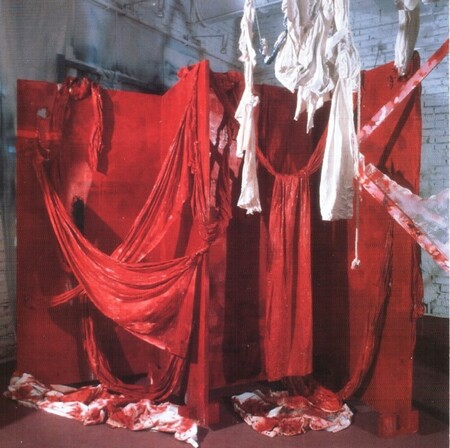

Наталья Смолянская | инсталляция | выставка «Трансформеры» | Культурный центр в Тилте | 1995

Я не могла многие вещи понять. Мне, например, долгое время нравился Глазунов… пока я не увидела вблизи его живопись. Вообще понять и выстроить свою систему координат очень сложно. Но, конечно, мы выбираем и учителей, и знакомства благодаря тому, что формируется внутри. Возможность, с одной стороны, формироваться, а с другой стороны, критически относиться и сохранять какой-то стержень, очень важна. Характер в искусстве играет большую роль в становлении художника, никакой талант не поможет, если характера нет. Но характер многому и мешает — в общении человеческом, и в личной жизни и т. д.

Тогда был период, когда я познакомилась с очень многими художниками, участвовала в выставках, началась перестройка. Это было просто что-то бешеное, огромное количество возможностей, абсолютно некритическое отношение к ситуации в искусстве; все начали думать о деньгах, естественно.

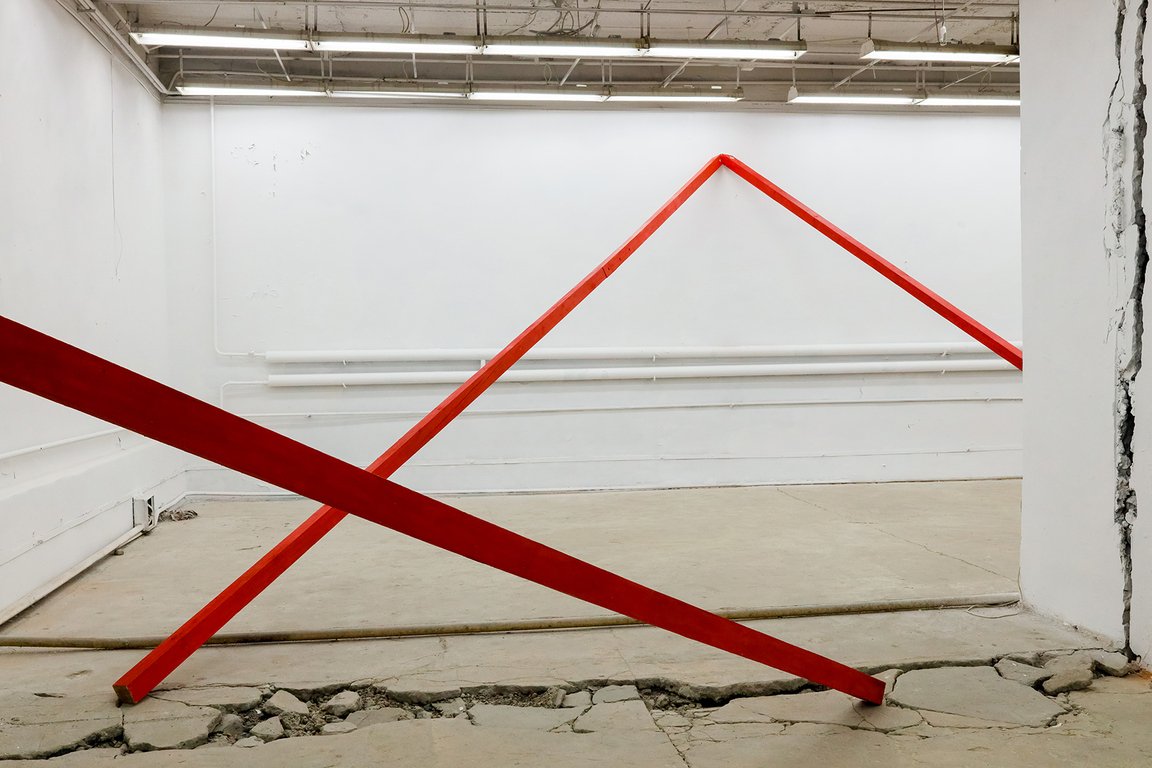

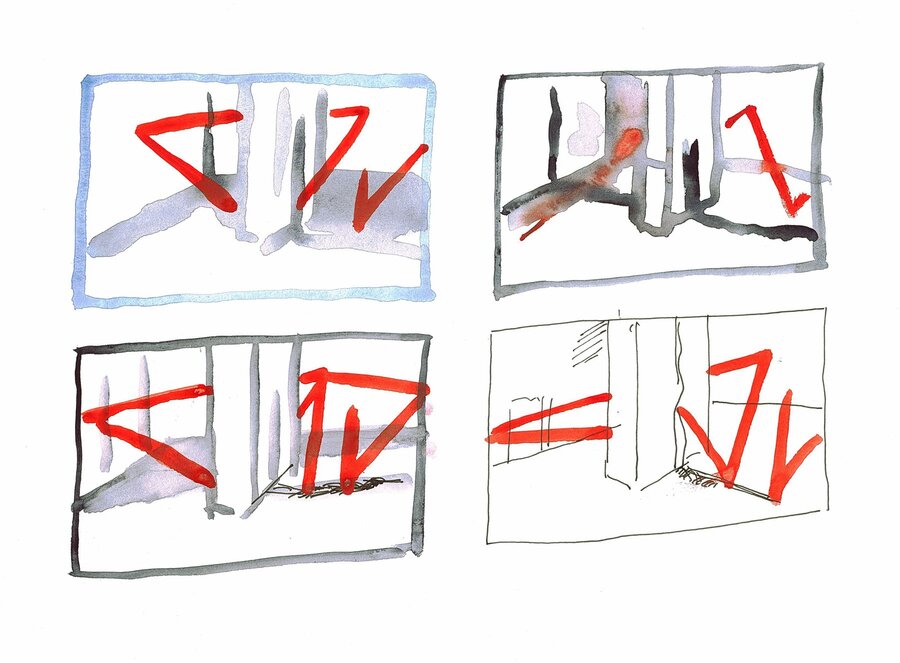

Наталья Смолянская | «Красное пространство» | выставка «Полигон» | 1990 | Наталья Смолянская | совместная инсталляция с Борисом Марковниковым | выставка «Полигон-2» | 1991

В 1990-м в январе состоялась наша первая выставка с моей подругой Инной Энтиной в галерее Арбат (сейчас А3). Я тогда уже начала делать объекты. Мне хотелось делать какие-то инсталляционные вещи, нечто вроде environment — вывести живопись в пространство. Все вместе они собирались, возможно, эклектично, но я уже их выставляла. Вообще 1989−1990 — это время беспрерывного творчества. Мы не ходили на работу. Что-то продали, по договору купили работу — и вот мы можем жить. Деньги особенно не нужны, потому что ничего не продается, но краски можно было купить, а материал для инсталляций — собрать на улице…

Художественное объединение «Полигон» в газете | 1995 | Наталья Смолянская на фоне инсталляции Евгения Вахтангова | 1991

Никогда больше не привозили таких значительных выставок, как тогда — Роберта Раушенберга, Джеймса Розенквиста, Жана Тэнгли, была выставка коллекции Ленца Шёнберга. Так мы открывали современное искусство, при этом особенно его не зная. А мне хотелось выходить в объем, делать иные вещи. Тогда мы как раз с Борисом Марковниковым придумали арт-группу «Полигон». Первая наша выставка длилась 10 дней или что-то в этом роде: мы вклинились в перерыв между другими выставками… На этой выставке мы работали с объектами, с пространством. В 1991-м году я должна была поехать в Хельсинки, а тут случился путч — но он закончился ровно накануне отъезда; я поехала, и участники выставки выглядели большими героями. Эта выставка была очень эклектична, но, в то же время, интересна (выставка «Метафизика в искусстве» в галерее Otso с участием Юрия Злотникова, Игоря Ганиковского, Анатолия Комелина).

Наталья Смолянская | инсталляция | выставка «Полигон-4» «Памятники на полигоне» | Центральный Дом Художника | 1994

Когда я вернулась, началась постоянная работа в группе. Это было концептуальным взрослением, но наши встречи сопровождались постоянными дрязгами, потому что в группе все хотят быть первыми, а это сложно. И еще всех раздражало, что я хотела ввести еще хотя бы одну женщину в группу, это вызывало жуткое возражение; мачизм сидел в российском художественном мире очень глубоко. Женщины во всём этом неформальном андерграунде на таких ролях: помогают, что-то делают, а мужчины за их счёт процветают. Это очень порочная практика.

Наталья Смолянская | инсталляция | выставка «Полигон-2» | Дворец молодежи | 1991

В 1995 году у нас была большая полигоновская выставка в Бельгии. Я организовала ее, когда мы с мужем были в Бельгии. После этого мне хотелось сделать выставку другого типа — инсталляционную, не полигоновскую, международную. Но наступил 1996-й год, это совпало с общим кризисом, денег резко не стало. Случился и кризис в группе — она распалась. Кризис всего. А я оформила книжку по психологии для моей приятельницы и шла получать свой авторский экземпляр в МГУ — а там увидела объявление, что французский университетский колледж набирает студентов; образование бесплатное. И я помню, что я залезла на антресоли, нашла свой диплом об окончании института и побежала подавать документы.

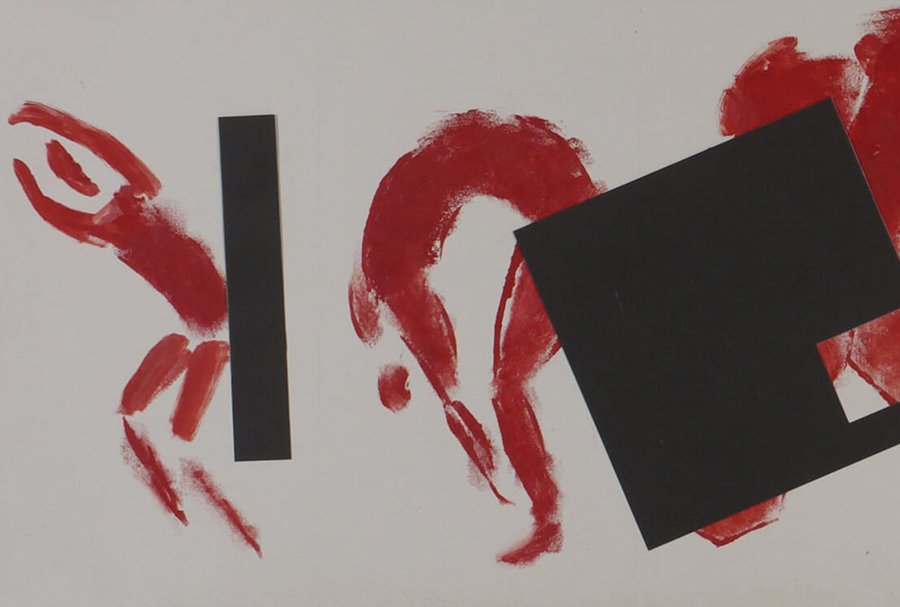

Наталья Смолянская | проект Frame Break | № 16 | смешанная техника, масло, пластик | 2010

Поступить можно было только на что-то одно, и я выбрала философию. Благодаря этому курсу и нашему преподавателю Эммануэлю Дюрану, я познакомилась с Антонией Сулез, которая приехала прочитать лекции в Институте философии, она стала моей руководительницей диплома в колледже. Но и тут же я почувствовала, что возраст мешает — меня хотели отправить во Францию в первый же год, но сказали «нет», потому что мне было уже 38 лет. И потом по этой же причине мне не дали стипендию. Но, сказали они, мы вам можем дать стажировку. Я поехала во Францию по стажировке и там за эти два месяца написала текст, который стал моим дипломом, моей первой магистерской.

Но, чтобы защитить этот диплом, нужно было ехать во Францию, а я не могла: не было денег совсем. Был очень сложный период, но я продолжала что-то делать. Познакомилась с группой «Слепые», сделала с ними перформансы; открыла для себя какие-то новые практики, какие-то другие среды.

Наталья Смолянская | проект Frame Break | Серия «Движение» | № 1 | холст, ПВХ, масло | 2007

Я защитила французскую магистерскую в Москве, когда Антония Сулез приехала читать лекции в МГУ, таким образом я познакомилась с Анной Костиковой из МГУ, и это была большая удача, потому что она позвала меня к себе в аспирантуру, и я согласилась. Я должна была сдавать экзамены, а для меня в моем возрасте это было мучительно. Но благодаря поступлению в аспирантуру я получила стипендию на полгода во Францию, это был плодотворный период. Я очень много читала — ходила в библиотеки, знакомилась с разными людьми, посмотрела огромное количество выставок… продуктивное время. Потом я вернулась в Москву, ходила на лекции в МГУ, писала работу и защитилась, дальше предстояло защищаться во Франции, это было довольно сложно.

Я не получала вид на жительство, а работала над диссертацией на дистанции. У меня не было цели остаться. PhD я писала, переписываясь со своим преподавателем; а в Москве был Эммануэль Дюран, мой бывший преподаватель из французского колледжа, который мне очень помогал — читал тексты, и мы с ним их обсуждали. Это важный для меня человек, который задавал какие-то вопросы, которому было интересно читать то, что я пишу.

Наталья Смолянская и студенты РГГУ | «Я МЫ» | руководство учебной кураторской выставкой и совместное кураторство со студентами РГГУ | ЦТИ «Фабрика» | 2014 | предоставлено ЦТИ «Фабрика»

СОВРЕМЕННЫЙ ХУДОЖНИК

Для формирования художника важна среда: богема, тусовка, художественное объединение, как угодно, но художники возникают из этих художественных объединений. Художник, который варится в собственном соку — эклектичен, часто провинциален, но не потому, что живет в провинции, а потому что сам себя загоняет в ментальную провинцию. Только в диалоге можно развиваться.

Второе: моя позиция заключается в социальной активности. Для меня очень важна миссия, во-первых, миссия учителя — не преподавателя в школе или институте, но человека, который передаёт, осуществляет функцию трансмиссии и поддерживает некий этический принцип, который может уйти вместе с ним; должны быть те, кому он его передаст.

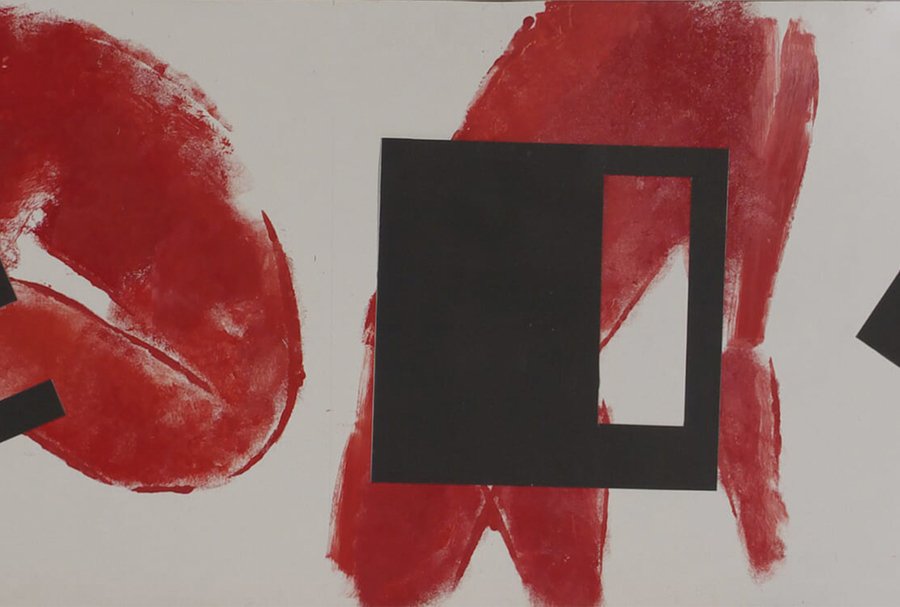

Наталья Смолянская | «Расщепление красного клина» | персональная выставка | галерея Электрозавод | 2023

И третий момент: одна из важных составляющих черт современного искусства — коллаборативность. Коллаборативные практики, которые не непосредственно ориентированы на аудиторию, которые не с продуктом работают, а с процессом — с тем, как выстраивать этот процесс, как организовать фокус зрения. Момент, когда современное искусство уходит к коллаборативной практике, позволяет сохранить искусству что-то чистое, очень важное и необходимое. И главное — ощущать нерв момента — то, что происходит в обществе с людьми, не уходить в это бесконечное производство объектов.

Наталья Смолянская | «Цвет воздуха красный» | персональная выставка | ЦТИ «Фабрика» | куратор: Дима Филиппов | 2018 | предоставлено ЦТИ «Фабрика»

ХУДОЖНИК / КУРАТОР

Художник — это прежде всего тот, кто сам себя считает художником, это самоидентификация. Мне кажется, что разделение художника и куратора — от лукавого. Оно возникло во многом в 1990-е, когда процветала эра кураторства — тогда кураторы работали со своими идеями и пытались свои какие-то конструкты донести до художественного сообщества. Современные художники теоретизируют, они такие же кураторы. Мне кажется, что эта граница перетекающая.

Наталья Смолянская, Дима Филиппов, Татьяна Миронова, Анна Козловская | «Дым и шоколад» | групповая выставка | ЦТИ «Фабрика» | 2019 | предоставлено ЦТИ «Фабрика»

Для меня важно соединение теоретической и практической деятельности; даже если я делаю какой-то объект, он у меня включён во что-то. То есть, работает проектное мышление; насколько это правильно или неправильно, я не знаю. Я думаю, что я так устроена — мне важно структурировать ту или иную ситуацию. Для меня важна работа с картой как определенной структурой, концептуализацией. Говорят, любая концепция — это картирование, но эта карта может выглядеть по-разному, может структурировать ту или иную ситуацию. Когда я была в группе «Полигоне», мне было интересно: живопись, которая выходит в пространство — что от неё потом остаётся? Изменения в экспозиции были связаны с постоянным обсуждением и проговариванием каких-то позиций. Поэтому я люблю работать и в диалоге, и в группе: это даёт возможность держать планку, быть адекватным ситуации, не впадать в ностальгию, провинциализм и так далее.

Наталья Смолянская | «Дневник московский школьницы» | персональная выставка | галерея Ruarts | куратор: Дима Филиппов | 2023 | предоставлено Ruarts

СОВРЕМЕННОЕ ИСКУССТВО

Современное искусство — это словосочетание, которое само по себе ничего не говорит, соединяя в себе разные практики. И оно начинается в тот момент, когда непонятно, что мы имеем в виду, искусство или не искусство, где возникает вот этот вопрос двойного взгляда в оптике. Соответственно, это возникает в 1960-е, и оно с того времени находится на этом этапе. Но дальше в нём очень разные направления. Когда мы выходим за пределы поля, которое определяется характеристиками того или иного медиума искусства, мы очень сильно подвержены эрозии, размыванию со стороны массового искусства, со стороны пиар-технологий, со стороны различного рода вливаний, как будто не имеющих отношения к искусству, но влияющих на том или ином направлении. Современное искусство более, чем другие, подвержено такому размыванию и манипуляциям; не случайно сейчас художник только родился, а уже составляет себе портфолио.

В принципе, по своему определению, современное искусство противостоит всему тому, что сейчас происходит в виде оголтелого антизнания, антипрогресса, консерватизма, невежества. Оно всему этому должно противостоять.

Наталья Смолянская | из серии фотографий к фото-объектам «Рельефы» | оракал, пластик | 2011-2015

ВЫСТАВКА ЭТО

Поскольку для меня важна работа в диалоге, и важна миссия учителя, я стою у истоков и вхожу в две группы: «Место искусства» и «Войти и разрешить». «Войти и разрешить» — группа, где превалирует практическое действие, но также идет работа над созданием музея, экспозиции. А группа «Место искусства» — это группа в основном исследовательская, больше связанная с теоретической работой. Мы в группе «Место искусства» решили, что выставка — это встреча искусства со зрителем; в этом смысле искусство не может быть без выставки; это как бы образующая часть. Жан-Юбер Мартен говорит, что он против такой дисциплины как история искусства, потому что она очень иерархична. Действительно, она без конца фокусируется на одних фигурах, а других забывает. На этом играют те, кто работает в музеях: мы видим бесконечно одних и тех же, а многих художников просто не видим, хотя их работы тоже есть в этом музее. Мартен говорит, что ему гораздо более симпатична история выставок: она показывает сам процесс создания искусства, его развитие. Повторюсь: выставка — это встреча художника со зрителем; как, в каком виде, дальше можно уточнять, но зритель должен быть, хотя бы один. Мне кажется, без этого невозможно.

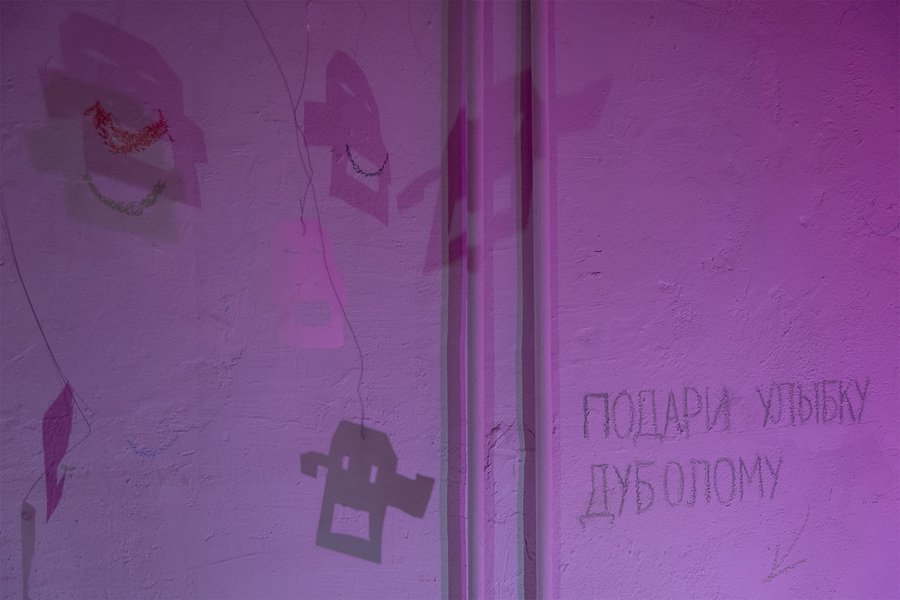

Веселая компания «Войти и разрешить» | «Улыбка для дуболомов» | групповая инсталляция на выставке «Бауманские узоры» | ЦТИ «Фабрика» | 2023 | предоставлено ЦТИ «Фабрика»

ВОПРОС ЗРИТЕЛЬСТВА

Близость современного искусства к зрителю — проблема эмансипации, просвещения. Какая бы картина ни была, вы её не увидите, если у вас нет насмотренности. Когда Гринберг пишет, что крестьянин поймёт Репина, он глубоко ошибается: крестьянину Репин не интересен, ему интересно наивное искусство. Много лет назад я писала картину на юге, мне позировал мальчик, внук хозяйки; писала в ключе «наивного искусства», яркими красками — и хозяйка восклицала, как ей это нравится. Почему? Потому что там были яркие краски.

Мне кажется, что подделываться под это не нужно, но когда идёт совместное действие в коллаборативном проекте, само по себе возникает понимание чего-то общего. А дальше, смогут ли люди понять то, что мы делаем, зависит от того, ходят ли они в музеи, как они смотрят и замечают ли то, что их окружает на улице, какие повседневные предметы они используют, какие книги читают, какие фильмы смотрят, то есть, это целый комплекс такой мультимедийности, где по разному включаются разные виды образности. Наверное, не случайно современное искусство тоже очень мультимедийное — одно художественное действие может соединять в себе множество разных медиумов.

Наталья Смолянская | «Сашка» | 1981

материал подготовила Лиза Мовчан