Наука и искусство упорядочивают представления человека о мире: мысль опирается на факты, пространство расчерчивается согласно геометрическим вычислениям, складываются иерархии художественных жанров и приемов, жизнь подчиняется все более детально прописанным законам.

Историю часто отмеряют отрезками, равными периодам правления того или иного монарха. Однако восшествие на престол Екатерины II совпало с эпохальными изменениями мирового масштаба. Возможно, общество потому и позволило принцессе Софии Августе Фредерике Ангальт-Цербстской нарушить многие правила и отстранить, утверждаясь на троне, не только супруга — Петра III, но и сына-наследника — Павла Петровича, что подсознательно чувствовало необходимость кардинальных перемен. Само мироздание открывалось образованным людям со все новых ракурсов и требовало познания иным, чем прежде, инструментарием. Наука все более полагалась на опыты и расчеты; опора на авторитеты — традиция, сохранявшаяся тысячелетиями, — все более расходилась с добываемыми исследователями фактами. Стало ясно, что новое знание необходимо донести человечеству, а у некоторых оптимистов появилась надежда, что вооруженные им люди и даже целые сословия придут к куда более гармоничным отношениям (либо вовсе обойдутся без сословного неравенства).

Грегорио Гульельми. Апофеоз царствования Екатерины II. Эскиз плафона Большого зала Екатерининского дворца в Царском Селе. 1767 г.

Еще до того как ей удалось взять власть в свои руки, будущая императрица читала труды просветителей и даже вступила в переписку с самыми выдающимися из них — Дидро и Вольтером. Век Просвещения пришел в Россию с ее воцарением, и на престол, согласно аллегориям того времени, держа факел знаний в руке, взошла богиня мудрости Минерва.

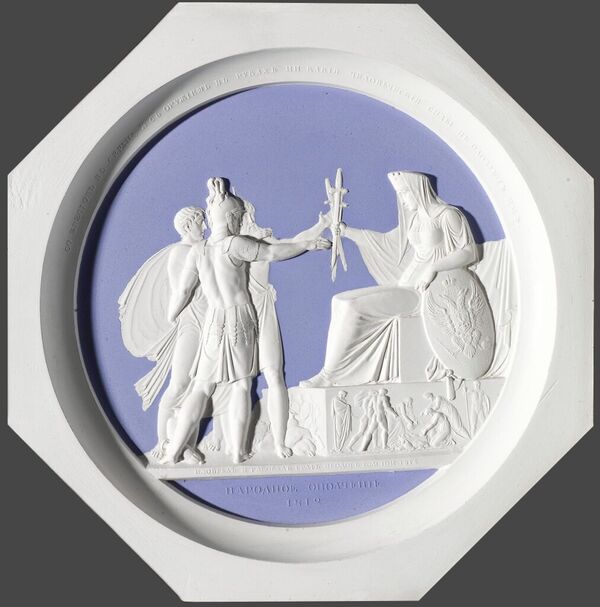

Федор Толстой. Московское народное ополчение 1812 года. Медальон. 1816 г. Дмитрий Левицкий. Портрет Екатерины II в виде законодательницы в храме богини Правосудия. 1780-е гг.

Кардинальные изменения ожидали теперь и область культуры. Символично, что в том же году, когда власть оказалась в руках Екатерины, в далеком Версале архитектор Анж-Жак Габриэль начал строительство Малого Трианона — небольшого дворца, поначалу интимного убежища фаворитки французского короля, ставшего, однако, манифестом возвращения (после господства барокко и рококо) к классицистическим идеалам. В Европе этот стиль назвали неоклассицизмом, в России же классицизм в XVIII веке появился впервые, его именовали «новым вкусом». Молодая императрица сделала данный стиль, провозглашавший «культ величавой простоты и благородной естественности» [1], стилем эпохи собственного правления, по крайней мере в тех случаях, когда речь шла о парадных произведениях.

Бенжамин Петерсен. Вид Таврического сада в Петербурге. Здание построено Иваном Старовым (1783–1789 гг.). 1797 г. Антонио Ринальди. Мраморный дворец в Петербурге. 1768–1785 гг.

Для просвещенных людей эпохи было очевидно, что мир устроен Творцом (тогда его называли Великим Геометром или Великим Архитектором Вселенной) наподобие огромного совершенного механизма. Вновь, как когдато в эпоху Декарта и Пуссена, идея порядка ложится в основу и нравственных, и эстетических учений. А молодая Екатерина начинает царствование с попыток повысить эффективность государственной машины и даже пишет о себе с иронией, что одержима «легисломанией» — страстью к законотворчеству.

Этьен-Морис Фальконе. Памятник Петру I («Медный всадник»). 1768–1778 гг.

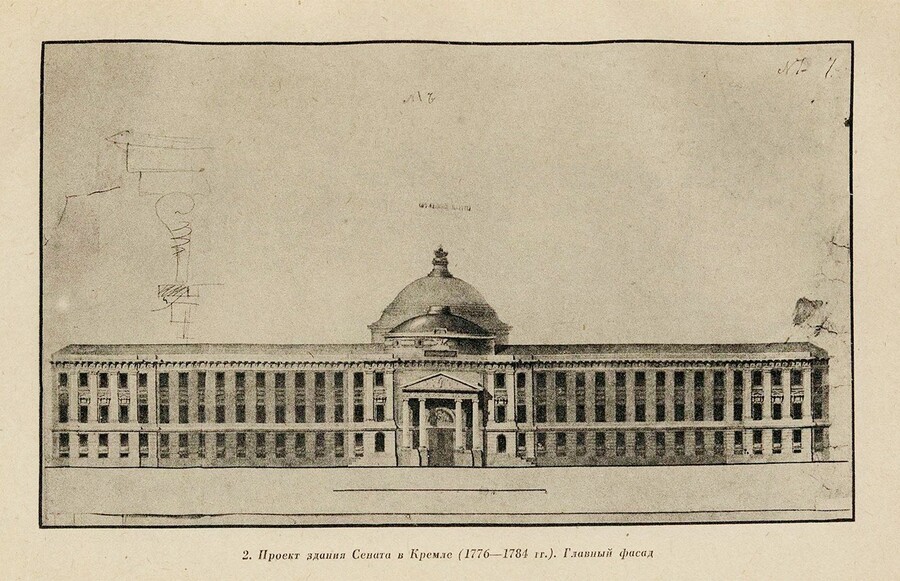

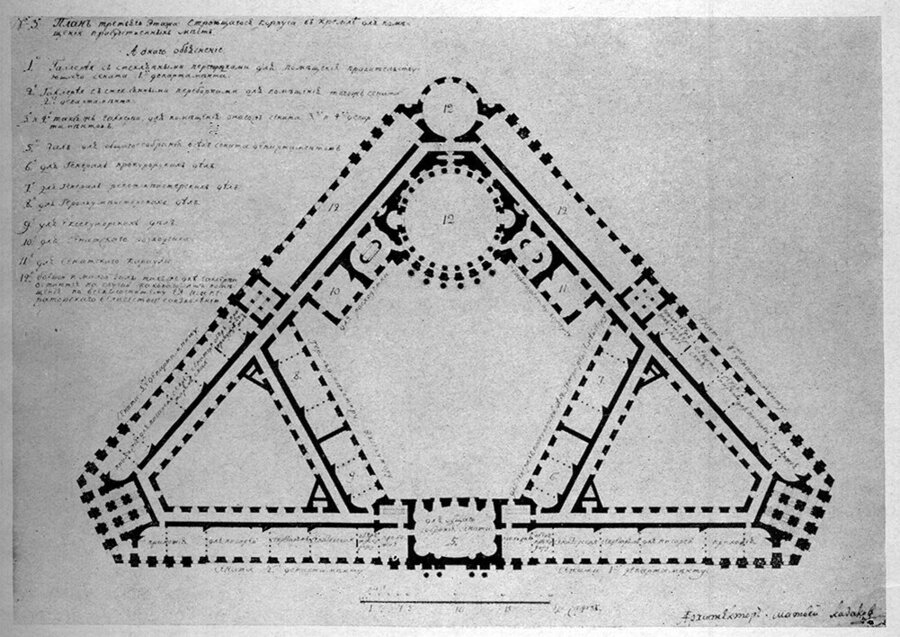

Матвей Казаков. Сенатский дворец (Сенат) в московском Кремле. 1776–1787 гг.

При этом сама природа воспринимается теперь как естественное, данное свыше олицетворение порядка. Люди с изысканным вкусом увлеклись «созерцанием видов». Вокруг дворцов, смешиваясь с прямыми аллеями, боскетами и фонтанами, вырастают пейзажные парки в английском вкусе. (Еще Елизавета Петровна, отдавая распоряжение о посадке деревьев близ Царскосельского Эрмитажа, говорит о посадке их «не аллеями, но токмо в подобие дикого лесу или рощею, низменными деревьями» [2]). В живопись приходит пейзаж. К картине мира, какой ее представляет искусство, добавляется новое измерение — время. Речь не о месте России в ленте истории с началом от Сотворения Мира, как когда-то было с Великим княжеством Московским, но о необоримом властелине, неумолимо стирающем в пыль величайшие постройки древности и память о деяниях былых времен. Искусство сопротивляется, метафизика водных просторов на холстах русских художников противопоставляет времени вечность, виды руин и исторические сюжеты делают его субстанцией чувственно постигаемой.

Жан_батист Вален де ла Мот (при участии Саввы Чевакинского). Арка Новой Голландии. 1765–1780 гг. Владимир Боровиковский. Портрет Д. А. Державиной. 1813 г.

Владимир Боровиковский. Портрет сестер А. Г. и В. Г. Гагариных. 1802 г. (фрагмент)

Научная картина мира делает реальность похожей на отлаженный часовой механизм, и в этом рационально устроенном универсуме душа становится пространством свободы, прибежищем Тайны.

Наверное, царствование Екатерины II не сопровождалось бы радикальной сменой того, что называют «стилем эпохи», если б не изменилось что-то важное в самоощущении ее подданных. После столетнего явления персон — сначала на парсунах, а потом и на портретах, с холстов на зрителя начали смотреть личности, конечно, идеализированные и все еще склонные к высокопарности в рассказах о себе. Однако к внешнему обличью и атрибутам знатности теперь в большей степени, чем раньше, добавляют внутренний мир. Душа и чувства, ее захватившие, — вот главное в человеке эпохи. «Как скупец в тишине ночи радуется своим золотом, так нежная душа, будучи одна с собою, пленяется созерцанием внутреннего своего богатства; углубляется в самое себя, оживляет прошедшее…» — пишет об этом Николай Карамзин [3]. Эпоха сентиментализма явилась на просторы суровой русской природы и захватила сердца ее обитателей, создав целый культ любования оттенками в них сокрытого.

Федор Рокотов. Портрет А. П. Струйской. 1772 г. Владимир Боровоковский. Екатерина II на прогулке в Царскосельском парке. 1794 г.

Герои портретов, какими мы их видим, сами пожелали рассказать о себе чуть больше, чем раньше. Никакие художники (если речь не о жанрах с «простым народом») не изучали характеры исподтишка, не пытались застать врасплох. Исключение — разве что опыт Боровиковского, решившегося, не спросив разрешения, изобразить императри- цу в домашнем, далеко не парадном виде. Это явилось примером «дерзкой сентиментальности» [4], не поощренной, как ожидалось, но, впрочем, и не наказанной. На фоне новой картины мира, все более похожей на отлаженный часовой механизм, душа становится верным прибежищем Тайны, нематериальной сущности, обеспечивающей смысл существования Вселенной и обещающей бессмертие своему вместилищу. Мгла рокотовских фонов, рокотовское сфумато — зримое воплощение этой идеи.

«Я», личность, обращающаяся к нам с холста, желает теперь поддержки, ухода от одиночества в золоченой раме. Еще более популярны, чем в предшествующие десятилетия, парные композиции, где показаны отношения персонажей, а то и многолюдные семейные портреты. Интересно, что именно в это время окончательно складывается состав парадных столовых сервизов — от «эгоистов» и «тет-а-тет» до ансамблейна сотни персон — так или иначе собиравшихся за пиршественным столом, чтобы порадовать друг друга удовольствиями дружеского общения. Душу трудно изобразить, но можно выразить — прежде всего, через среду. Манифест о вольности дворянства, возможно, главное политическое свершение Петра III, привел к появлению в России множества пристанищ тонких душ, а с ними и традиции «портретировать» усадебные виды и интерьеры кабинетов и садов, где, держа то книгу, то лейку, человек растит цветы, деревья, подрастающие поколения и, духовно, себя самого.

Дмитрий Левицкий. Портрет П. А. Демидова. 1773 г. Дмитрий Левицкий. Портрет графини Урсулы Мнишек. 1782 г.

Рациональное видение мира, характерное для эпохи Просвещения, означало, с одной стороны, систематизацию феноменов внешнего мира, а с другой — упорядочивание внутреннего. Поэтому наука, философия Нового времени и преобразования в общественной жизни развивались одновременно с разработкой программы воспитания личности, придворного, образцового гражданина — и в решении этой задачи важная роль была отведена искусству. Екатерина II, представленная Левицким как верховная жрица в храме богини Правосудия, гордилась не только усилиями, которые приложила к обновлению законодательной системы, но и тем, как способствовала расцвету культуры.

Жан-Батист Валлен-Деламота, Александр Филиппович Кокоринов и Юрий Матвеевич Фельтен. Академия художеств в Петербурге. 1764–1788 гг.

Основанной в 1757 году петербургской Академии художеств Екатерина в 1764‑м даровала «Привилегию» и новый устав, в котором подчеркивалась просветительская миссия искусства. Тогда же при Академии открылось Воспитательное училище, куда принимались дети пяти-шести лет. Таким образом ряд «трех знатнейших художеств» (живопись, скульптура и архитектура) был дополнен и искусством формирования индивидуальности, гармонично развитого и по-европейски образованного человека. Этот образ мы находим в портретах «смолянок» Левицкого, заказанных императрицей в начале 1770‑х. Изящные девушки в театральных костюмах легко и естественно исполняли предписанную им роль, воплощая идеал преуспевших в науках и искусствах молодых аристократок, готовых к жизни при дворе той, которая в свою очередь играла роль «мудреца на троне».

Федор Рокотов. Портрет Екатерины II. 1763 г. (фрагмент)

Федор Рокотов. Портрет А. И. Бибикова. 1770-е гг. Иван Аргунов. Портрет Молодой Графини Шереметевой. 1789 г.

Дмитрий Левицкий. Портрет Екатерины Молчановой и Натальи Борщовой из серии «Смолянки». 1772–1776 гг.

Дмитрий Левицкий. Портрет Екатерины Хрущевой и Екатерины Хованской из серии «Смолянки». 1772–1776 гг. (фрагмент)

Театрализация жизни в XVIII веке отнюдь не означала легкомысленного отношения к ней, напротив, ясное понимание собственной роли и связанной с ней ответственности было ядром той этики, которая проявлялась и в поступках античных героев, изображенных на полотнах Антона Лосенко, и в портретах благородных особ Ивана Аргунова. Интересно, что Рокотов идет по несколько иному пути: создавая парадный портрет, он, разумеется, подчеркивает общественное положение своего героя, но смещает акцент с «говорящих» предметов в его окружении — на смутно угадываемую, как бы мерцающую под красочной поверхностью внутреннюю жизнь. Так, Александр Ильич Бибиков, генерал, сражавшийся против прусской армии, усмирявший крестьянские мятежи и пугачевский бунт, — на портрете кисти Рокотова как будто утомлен атрибутами воинской славы, он принял удобную позу и смотрит на нас спокойно, задумчиво, с едва заметной улыбкой, словно испытывая проницательность зрителя.

Владимир Боровоковский. Портрет М. И. Лопухиной. 1797 г. (фрагмент)

Лукавство есть и в портрете Марии Лопухиной кисти Боровиковского, ее внешность показана предельно точно и достоверно, но характер все же ускользает от нас. Дело в том, что картина XVIII века еще не является психологическим портретом, как отмечает М. Алленов: «камерный или парадный — это всегда портрет „в образе“; здесь „Я“ непременно отнесено к некоторой типовой, идеальной норме, подчинено ей. Это идеал благородства в исполнении должного» [5]. Таким будет и образ крестьянской семьи, и матери, позирующей юному живописцу, и дворянина. Таким стал и портрет Екатерины, которую в 1794 году Боровиковский изобразил уже в домашней одежде, доверительно и мягко. Как и портрет Левицкого, эта картина была не заказана императрицей, а «сочинена» в кружке Львова-Державина, в ней обозначился переход от идеала справедливости к идее милости, на смену законодательнице приходит «матушка-государыня», какую позже мы увидим и в «Капитанской дочке» Пушкина.

Владимир Боровиковский. Портрет Павла I. 1800 г. Джордж Доу. Портрет Александра I. Между 1818 и 1825 гг.

Иначе выглядит Павел I на парадном портрете. Он в коронационном облачении, окруженный символами императорского могущества, — вот только смотрятся они как бутафория, словно иллюзия должна вот-вот рассеяться. «Корона как-то слегка набекрень; скипетр над буквально ворохом императорских атрибутов Павел держит так, будто собирается положить, то есть присоединить его к этому вороху, — продолжает Алленов, — вся сцена приобретает подозрительное сходство с финалом маскарадного спектакля. <…> Достоинством постановочной режиссуры является здесь тонкость противоположения, где каждая сторона антитезы обусловливает и увеличивает ценность своей противоположности» [6].

Можно сказать, что Павел здесь «ломает четвертую стену», словно не попадая в рисунок роли, а сменивший его на престоле Александр I, напротив, вживается в свою роль страстно. Ему, по словам В. Ключевского, досталось амплуа Гамлета, восстановившего справедливость в Европе ценой больших усилий и потерь [7].

Сентименталистские устремления конца XVIII века пересекались с иными интенциями — предчувствием (очень скоро оправдавшимся) грандиозных потрясений.

Август Дезарно. Атака конницы Уварова под Бородино. 1810-е гг.

Джордж Доу. Портрет Кутузова (1829 г.) и портрет Багратиона (между 1822 и 1823 г.)

Ужасы Великой Французской революции, начавшейся с благородных устремлений и борьбы за свободу и всеобщее равенство, российские аристократы могли представить себе очень легко — по опыту пугачевских войн 1773–1775 годов. Здесь как нельзя кстати пришлось новое увлечение строгим вкусом Античности, очищенным от излишеств барокко и рококо. Искусство классической древности не только вернуло архитектуру к изначальной логике ордерных композиций и повлияло на моду (особенно когда дело касалось прекрасного пола, с энтузиазмом отказавшегося от корсетов и кринолинов и накинувшего белые «туники», не скрывавшие пленительных очертаний данного самой природой), но и напомнило об образцах самоотверженной гражданственности, героики и патриотизма.

Андрей Воронихин. Казанский собор. 1801–1811 гг. (фото 1896-го г.)

В 1812 году стиль ампир, чьи тенденции были сначала подхвачены мечтавшим о коронации Наполеоном, а затем старательно усовершенствованы французскими архитекторами под его имперский проект, обернулся против него же, когда освященные античным искусством идеалы защиты Отечества захватили все сословия русского общества.

Андрея Захаров. Главное Адмиралтейство в Петербурге. 1806–1823 гг. Карл Росси. Сенат и Синод. 1829–1834 гг.

Открытие монумента Петру Великому. Гравюра начала XIX века с рисунка А. П. Давыдова 1782 года (с посвящением императору)

Впрочем, чувство сопричастности истории, точнее, грандиозным историческим потрясениям, очень скоро заслонит собой все иные влияющие на культуру дискурсы. Россиянам не так уж трудно было мысленно примерить на себя соблазны лозунгов и кровавые практики Великой Французской революции. А вскоре после того, как угасло ее устрашающее пламя, созданная Петром Великим империя непосредственно столкнулась с иным имперским же проектом — наполеоновским. Победа в Отечественной войне 1812 года создала видимость единства дворян с отданным им в собственность народом. Однако крепостное право после добытого всеобщими усилиями триумфа сохранилось и даже усилилось — само собой, раз против него был сам Наполеон. Благородные чувства, любовь к Отечеству и желание обустроить страну наилучшим образом, что подразумевало отмену фактического рабства множества крестьян и учреждение конституционного порядка, привело к самоотверженному, но обреченному на поражение порыву декабристов.

Вид на Сенатскую площадь

Это было огромное потрясение, несомненно, следствие уроков все тех же классических представлений о героизме, любви и долге. Если к восстанию декабристов, несомненно, преследовавших благие цели (отмена крепостного рабства и самодержавного, то есть бесконтрольного, правления), можно было относиться по-разному, то подвиг жен, решившихся последовать за осу- жденными в холодную Сибирь, где их помимо физических страданий ждало и лишение сословных прав и привилегий, не могло не вызвать сочувствия всех социальных кругов.

Фотографии (дагеротипы) С. Г. Волконского и М. Н. Волконской. 1845 г.

Николай I. Дагеротип, снятый с картины Франца Крюгера. 1850-е гг.

Текст настоящей лекции приводится по материалам книги Россия: человек и образ мира. Наука, искусство, культура.

Вдовин Г. В. Заслужить лицо. Этюды о русской живописи XVIII века. М.: Прогресс-Традиция, 2017. С. 182.

ЦГИАЛ, ф. 487, оп. 12, 1753 г., д. 86, л. 40–41.

Карамзин Н. М. Мысли об уединении. Избранные сочинения. М.; Л., 1964. Том 2. С. 182.

Вдовин Г. Указ. соч.

Алленов М. М. Русское искусство XVIII — нач. XX века. М.: Трилистник, 2000. С. 111–112.

Там же.

Ключевский В. О. Сочинения: В 9 т. Т. 5. М., 1989. С. 187.