Воинственные чукчи

Об ожесточённых столкновениях между чукчами и осваивавшими крайний Север казаками сегодня вспоминают редко. Возможно, по той причине, что чукчи часто брали верх.

Воинственный характер чукчей подтверждают многие очевидцы, в том числе побывавший в тамошних местах академик Иоганн Георги: «Они наравне с страною своею крайне дики, суровы, необузданны и жесточае всех сибирских народов… Двадцать чукчей прогонят верно пятьдесят человек коряков». Во время затяжной войны с коряками, которая разразилась в середине XVIII века — уже после экспедиции Георги — чукчи, уничтожив большинство кочевий, угнали на свои пастбища около 239 000 (!) оленей. Только вмешательство русских властей, вставших на сторону признавших московскую власть коряков, позволило снизить накал противостояния.

Вооружение чукчей не отличалось разнообразием. Не имея поначалу огнестрельного оружия, они, как и многие поколения их предков, пользовались деревянными копьями, пращами с ремнями из кожи нерпы, длинными ножами, составными деревянными луками длиной 1,5–1,7 м и стрелами с костяными, каменными, а затем и железными наконечниками.

Воина защищали доспехи из кожи морского зайца, натянутой на деревянные доски, прикрывавшие спину и грудь. Позднее чукчи стали применять кирасы из нескольких рядов пластин, выточенных из моржового клыка или рога оленя. Прикреплённые к нижней части «панцыря» кожаные ленты защищали ноги воина до колен. На голову надевался шлем, также сделанный из пластин и имевший кожаные наушники с завязками.

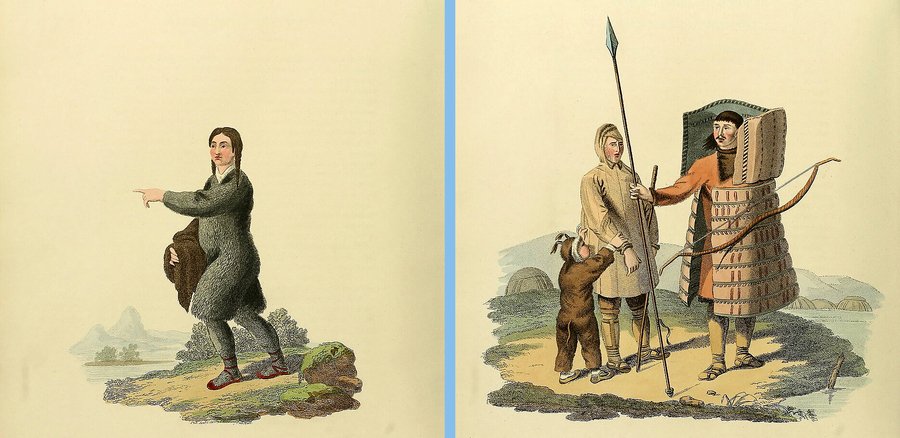

Д. Лерпиньер. Чукотский народ и жилище, с которым столкнулся капитан Кук во время его третьего путешествия (1777–1780). Гравюра. 1780–1785

Ружья появились у чукчей к концу XVII века — они были добыты в ходе стычек с казаками. Однако распорядиться ими по назначению кочевые воины не могли из-за неумения и нехватки пороха. Спустя полвека ружейные выстрелы использовались чукчами только для подачи сигналов, а широкое распространение огнестрельное оружие получило на Чукотке лишь во второй половине XIX века.

К. В. Лебедев. Экспедиция Семёна Дежнёва.

В 1649 году казак Семён Дежнёв во время своей экспедиции вокруг Чукотского полуострова основал Анадырское зимовье, спустя десятилетие превратившееся в острог. Этот крупный форпост, расположенный в 10 километрах от современного села Марково, с одной стороны обеспечивал военное присутствие России на Чукотке, с другой — служил базой для купеческой торговли и сбора ясака у инородцев. Анадырский острог сыграл также большую роль в географических исследования Дальнего Востока — здесь зимовали и отправлялись к неведомым берегам многие экспедиции землепроходцев.

Макет Анадырского острога. Фрагмент постоянной экспозиции Камчатского краевого объединенного музея

Однако место было беспокойное. Уже в 1660 году произошло первое столкновение между анадырскими служилыми людьми и чукчами — попытка организовать моржовый промысел сорвалась из-за отчаянного сопротивления местного населения.

Интерьер чукотской хижины. Литография. 1830–1840

Масштабы последующих столкновений были невелики: в схватках в редких случаях участвовали сотни человек, чаще — десятки. Правда, в 1702 году отряду Чудинова в количестве 24 казаков, усиленному 110 юкагирами и каряками, пришлось сражаться с более чем 3000 чукчей. Экспедиция, отправленная в помощь местным племенам, согласившимся платить дань Москве, поначалу имела успех. Уничтожив в первом бою около 200 чукчей, отряд Чудинова столкнулся с превосходящими силами противника, был вынужден «засесть в оборону» и вернуться в Анадырск с 70 ранеными.

Чукчи. Литография. 1830–1840

В 1731 году капитан драгунского полка Дмитрий Иванович Павлуцкий взялся за дело всерьёз. Он отправился из Анадырска в поход против чукчей с солидной «армией» из 500 человек и смог одержать несколько побед. Чукчи, заметно превосходившие числом его отряд, были разбиты. Однако утихомирить непокорные племена никак не удавалось. В 1734 году в ход пошло бактериологическое оружие: из Анадырска был отпущен к своим чукча в инфицированной оспой одежде, что вызвало эпидемию среди местных жителей, которая не утихала два года. Подавить сопротивление не помогло и убийство приглашённых на переговоры в Анадырск чукотских старейшин. Павлуцкому пришлось возобновить свои экспедиции, однако успеха они не принесли. Более того, в последней из них произведённый в майоры Павлуцкий был убит.

Чукотский воин в броне

В далекой Москве наконец‑то поняли, что сломить сопротивление чукчей силой не удастся. Начались переговоры, которые местные жители восприняли как очередную уловку. В 1764 году указом Сената Анадырский острог был упразднён, поскольку его содержание в десятки раз превышало полученный казной ясак (1 381 007 против 29 152 рублей). Жителей переселили в другие городки, пушки закопали в землю, укрепления и строения — их набралось уже более 130 — сожгли.

Л. А. Хорис. Чукотская семья. 1816

В 1779 году чукчей без их ведома записали в подданные Российской империи, а затем целым рядом документов подтвердили право жить по своим законам и судиться собственным судом. Усмирение непокорных племен пошло более цивилизованным путём: с помощью табака, водки и невиданных прежде товаров, проникавших на север усилиями русских купцов.