Чьим взглядом мы видим в музее? Музеи-храмы и невидимые авторы

Предпринимаемая ниже попытка денатурализации музейного взгляда является частью серии из шести лонгридов об особенностях, проблемах и возможностях репрезентации науки и техники в музее.

1 Чистая наука, холодная война и STEM: из истории западных музеев науки.

2 Чьим взглядом мы видим в музее: музеи-храмы и невидимые авторы.

3 Техника в музее. От привычных вещей к странным гетерогенным сетям.

4 Поженить ежа с ужом: к генеалогии союза науки и техники.

5 Трехмерные учебники: почему музеи науки не так много говорят о самой науке?

6 Как пересобрать музей науки и техники? К новой кунсткамере.

В музеях науки, музеях естественной истории и центрах науки и техники научное знание предъявляется в виде системы объектов и законов, по поводу которой ученые предположительно согласны между собой. Такое знание позиционируется как «окно» в саму природу: оно лишь репрезентирует или отражает порядки природы (причем этим «репрезентирует» можно пренебречь), работая как своеобразное зеркало (познание как отражение — древняя метафора). А если это зеркало, то в нем нет и не должно быть ничего, кроме образа природы, чем оно объективнее и точнее, тем меньше в нем «человеческого». Знание, таким образом, «натурализируется», становясь необходимым (ведь такова сама природа!), общезначимым (в нем нет ничего частно-человеческого, только общая для всех природа) и естественным (его сделанностью можно пренебречь).

Высказываемые ниже тезисы во многом справедливы и для репрезентации искусства в музеях искусства за исключением отдельных редких случаев вроде Музея ван Аббе, посвятившего много проектов выведению невидимых оснований экспозиции на свет. (Вообще между музеем науки и музеем искусства, двумя детищами модернизма, есть гораздо больше общего, чем может показаться на первый взгляд.)

Mark Dion. The Field Station of the Melancholy Marine Biologist, 2021

В музеи и центры науки и техники встроены два типа невидимого авторства, являющиеся одними из условий натурализации представляемого знания: невидимость науки и невидимость позиции музея.

Во-первых, невидимость науки и инженерии как производств научных знаний и техники.

И знание, и техника конструируются из разнородных элементов — социальных, когнитивных, природных, политических, культурных и т. д. Официальная саморепрезентация технонауки как правило склонна скрывать эту сконструированность и задействованные в конструировании сети и практики. Благодаря этому знание предстает в знакомом нам гомогенизированном виде, а техника — как ограниченные своими материальными границами артефакты, в которых материализованы инженерные схемы.

Стирание происхождения знания и техники в этих конструирующих производствах и (вос)производящих их сетей означает стирание следов сконструированности и историчности, в котором культурное и контингентное, натурализируясь, превращается в природное и необходимое.

Натурализация продиктована в том числе задачами этих институций: публике должно быть представлено определенное и ясное научное знание, доступное для понимания (того же требуют и процессы принятия решений). Реальность же научного производства изменчива, неоднозначна и даже противоречива — по гамбургскому счету, в актуально разрабатываемых областях факты зачастую неопределенны. Поэтому одна из задач музея или центра при создании экспозиции — устранить неопределенность, дискуссионность и неоднозначность, чтобы на выходе получить требуемое связное и лишенное противоречий знание.

Mark Dion. The Melancholy Museum Cabinet, 2019

Так наука становится непроблематичным и прозрачным «окном», в котором открывается мироздание: сама она в качестве активного познания (и активной силы, преобразующей мир) не тематизируется, а ее функция сводится к более или менее изощренной пассивной регистрации реальности. Парадоксальным образом музеи и центры науки и техники открывают для посетителей мир, в котором науки и техники исчезающе мало, их замещают опосредованные, адаптированные продукты.

По сути, музей науки — прежде всего музей научной картины мира, а он, в свою очередь, является музеем утопического состояния науки и знания, поскольку выдает за действительность нормативный образ: универсальное и достигшее зрелости автономное предприятие по производству достоверной картины мира, которая, будучи репрезентацией мира, существует сама по себе.

Однако за воспроизводством научного знания и науки стоит огромная непрерывная работа.

«В истории нет момента, когда можно было бы рассчитывать, что какая-нибудь сила инерции возьмет на себя тяжкий труд ученых и передаст объект вечности. Для ученых нет Седьмого дня!» [Latour 2000, 254].

Научные объекты натурализируются, лишаясь историчности и обусловленности, становясь необходимыми и «природными», а научное знание идеализируется как прямой доступ к устройству природы, так как условия его производства, существования и применения чаще остаются невидимыми.

Mark Dion. The Texas Cabinet, 2020

Во-вторых, невидимость, встроенная в стандартную модель работы музея и, хотя и в меньшей степени, характерная для исторических и художественных музеев.

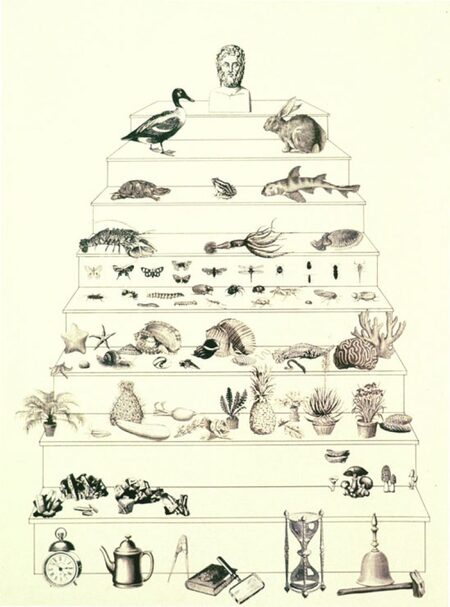

Если в начале истории музеев коллекции почти всегда отражали частный взгляд своего владельца на мир— в кабинетах редкостей, — то позднее музеи начали высказываться от имени науки, государства, искусства, истории и других инстанций, универсализирующих частные суждения. Теперь экспозиция предъявлялась как объективный и универсальный взгляд на мир. Одновременно предполагалось, что она релевантна ценностям и представлениям общества, ориентирована на его просвещение, образование и развлечение и в некотором смысле принадлежит ему [Cameron 1971, 16].

Однако экспозиция создается представителями академического и кураторского сообществ и структурируется в соответствии с их образованием, позицией в социальном, культурном, политическом и научном полях, индивидуальными интересами и т. д.

Экспозиция — это всегда частный взгляд в том смысле, что опирается на набор чьих-то произвольных решений, но их результат предъявляется как объективный и универсально значимый. Неважно, идет ли речь о научной картине мира, картине истории искусства или обществ.

Скажем, в формуле «экспозиция об атоме как единице строения материи» пропускается «с точки зрения научных кураторов, принадлежащих конкретной социальной группе, обладающих конкретными целями и мотивами, научной, этический и политической позицией».

Mark Dion. Cabinet of marine debris — East coast/West coast, 2022

Как и наука, музей — «это установленная, учрежденная точка зрения, а люди, входящие в данный универсум, видят все, кроме этой точки зрения. То, что они видят меньше всего, и есть то, что позволяет им видеть, — точка зрения. Она — ничто иное, как исторический произвол, чей филогенез и онтогенез необходимо анализировать» [Бурдье 1996, 19].

Схожим образом о взгляде этого типа высказалась в классической статье «Ситуативные знания…» Донна Харауэй, принадлежащая другой интеллектуальной традиции.

[Этот взгляд] «претендует на способность видеть и не быть видимым, представлять и не быть представляемым. Этот взгляд обозначает немаркированные позиции Мужчины и Белого — один из многих отвратительных для феминистского уха смысловых оттенков слова „объективность“ в научных и технических, позднеиндустриальных, милитаризированных, расистских обществах, где господствуют мужчины».

Поэтому в отношении музея или центра науки и техники осмысленно ставить критические вопросы, такие как сформулированные исследовательницей в области социальной антропологии и музеологии Шерон Макдональд:

«Кто решает, что должно быть показано? Как используются понятия „науки“ и „объективности“, чтобы обосновывать конкретные репрезентации? Кто говорит от имени „науки“, „общественности“ или „нации“? Что за процессы, группы влияния, обсуждения вовлечены в конструирование выставки? Какие разногласия сглажены, о чем умолчали? И как содержание и стиль экспозиции способствуют пониманию обществом [науки]?

<…> Насколько свободны в своих решениях были создатели выставки? Насколько повлияли государственные политические и экономические интересы? Как формировался образ аудитории? Кто исключен? В какой мере посетители выставки могут определить ее своими словами? И как определенные экспозиционные формы или техники делают возможными те или иные прочтения?» [Macdonald 1998, 1–4].

Mark Dion. The Department of Tropical Research, 2017

Эта двойная невидимость подкрепляется специфическим эффектом самого экспонирования.

Вместе с образовательными институциями и преподавателями музей принадлежит тому, что социолог Пьер Бурдье назвал «парадигмой Псафона» [Бурдье 1996]. Согласно, древнегреческому мифу, пастух Псафон научил птиц говорить «Псафон — бог» и тем самым заставил обожествлять себя.

Высказывания музея (неважно какой специализации) естественным образом — в силу авторитета музея как представителя науки и его монопольной экспертной позиции — воспринимаются если не как истина в последней инстанции, то как объективное, безальтернативное и исчерпывающее знание. Оно предположительно получило одобрение экспертов и кураторов («Это хорошо», или «Это важно», или «Это реально»), чья частная позиция дважды универсализирована инстанциями науки и музея.

Кроме того, сама организация экспозиции как правило поддерживает это восприятие, в нее редко встроены отсылки к возможным альтернативам экспонируемому содержанию и к тому, что осталось непредставленным, о чем умолчали (другие интерпретации, конкурирующие теории и гипотезы, то знание, которое было сочтено второстепенным для аудитории).

Поэтому представляемое содержание часто воспринимается как единственно возможное и исчерпывающее.

Над входом в музей не написано «Возможно иное», и посетитель не предуведомляется о необходимости критического отношения к тому, что его ждет.

В идеальном случае экспозиции в музеях и центрах науки строятся так, чтобы посетитель не только что-то понял из научного содержания, но осознал, что «на самом деле все сложнее», что «есть что-то большее», чем представлено и рассказано. Это нужно, чтобы не сложилось ложного (и опасного) впечатления исчерпывающего понимания, ведь в музее предлагается сильно упрощенная версия научного знания.

Mark Dion. Misadventures of a 21st-Century Naturalist, 2017

Однако при этом само производство этого знания и его достоверности если не скрывается, то освещается предельно скупо и пунктирно. Могут быть разные обоснования, почему эта тематика пропускается или купируется — слишком сложно и технично, слишком скучно и чревато неверным пониманием. Так или иначе знание — величественные порядки Вселенной и жизни — обычно предлагается принять as it is, безоговорочно. Оно предъявляется в натурализированном виде как «окно» в саму реальность, а его контингентность и сделанность стираются (то же происходит здесь с объектами онтологий научных теорий, предстающими как исключительно и безоговорочно природные объекты).

Экспозиция, стремясь вызвать доверие к науке, как будто просто предлагает поверить в достоверность знаний, не объясняя, откуда они взялись, почему достоверны, и не помогая добиться дифференцирующего понимания самого предмета доверия. Имея в виду эту особенность коммуникации многих музеев, Данкан Кэмерон выделял музей-храм как тип.

«В социологическом плане музей гораздо ближе к церкви, чем к школе. Музей обеспечивает возможность переутверждения веры; это место для частного и личного опыта, хотя он и разделяется со многими другими <…> Он удовлетворяет потребность общества в уникальной институции, которая выполняла бы вневременную и универсальную функцию — использование структурированной модели реальности не только в режиме отсылки, но и в качестве объективной модели, с которой необходимо соизмерять индивидуальные представления» [Cameron 1971, 21–23].

Другим типом музея, по Кэмерону, является музей-форум. «Форум — это место, где ведут битвы, храм — место, где отдыхают победители. Первое — процесс, второе — продукт» [Cameron 1971, 21].

Все упомянутые особенности музейной репрезентации науки и техники подталкивают к вопросу: каким образом можно было бы репрезентировать те аспекты, которые оказались в ней упущены или сокращены? Рассказывать обществу о том, что знают о природе ученые, безусловно важно, и эта задача неотменима.

Приведенный выше беглый анализ музеев и центров науки и техники свидетельствует не столько об их недостатках, сколько том, что они недостаточны и в дополнение к ним нужен другой музей или экспозиция. Не менее важно и рассказывать о том, как наука и техника в действительности работает, не подменяя их эпистемическим идеалом. Чтобы лучше понять, почему что-либо вообще открывается нам в этих «окнах», почему открывается именно это и именно так и как могло бы быть иначе, надо знать их устройство. И для этого имеет смысл опираться на идеи метанаучных дисциплин: исследований науки и техники (STS), истории и философии науки. Это не так страшно, как думают защитники научной рациональности.

Архивное фото Эксплораториума © Exploratorium, www.exploratorium.edu

Бурдье 1996 — Бурдье П. Университетская докса и творчество: против схоластических делений // Socio—Logos’97. Альманах Российскофранцузского центра социологических исследований Института социологии Российской Академии наук. М.: Socio—Logos, 1996. С. 8–31.

Cameron 1971 — Cameron D. F. The Museum, a Temple or the Forum // Curator: The Museum Journal. 1971. Vol. 14. № 1. P. 11–24.

Latour 2000 — Latour B. On the Partial Existence of Existing and Nonexisting Objects // Biographies of scientific objects / Daston L. (Ed.). The University of Chicago Press, 2000. P. 247–269.

Macdonald 1998 — Macdonald S. Exhibitions of Power and Powers of Exhibition. An Introduction to the Politics of Display // The Politics of Display. Museums, Science, Culture / Macdonald S. (Ed.). New York: Routledge, 1998.