Саратовский художественный музей имени А. Н. Радищева

В 1877 году профессор живописи Алексей Петрович Боголюбов (1824–1896), проживавший в Париже, решил передать в дар городу Саратову принадлежащую ему коллекцию произведений искусства с тем, чтобы основать в городе музей, назвав его в память своего знаменитого деда, автора «Путешествия из Петербурга в Москву» А. Н. Радищева — с правом свободного входа в него для всех желающих. Для этого он просил у города выделить «постоянное, неизменное, прочное и приличное» помещение под музей.

Городские власти ответили на обращение только лишь через год, но и после этого дело основания музея долгие годы не двигалось с мёртвой точки. Только в мае 1883 года на Театральной площади города было заложено новое здание музея. 23 июня 1885 года музей был открыт. За первый год после открытия музей, ставший первым общедоступным художественным музеем в России, посетили 62 тысячи посетителей.

В 1877 году Алексей Петрович Боголюбов решил передать в дар городу коллекцию произведений искусства с тем, чтобы основать в городе музей, назвав его в память своего знаменитого деда, автора «Путешествия из Петербурга в Москву» Александра Николаевича Радищева

«Первоначальная моя коллекция была, конечно, весьма незначительна», — писал Боголюбов. Его собрание составляло 1300 произведений отечественного и европейского искусства: картины, рисунки, акварели, офорты, шпалеры, мебель, рукописи, книги, фарфор. Начинание Боголюбова встретило широкую поддержку. Помогал в организации музея обер-прокурор Святейшего Синода К. К. Победоносцев, а будущий император Александр III утвердил проект здания и подарил много полотен из своей коллекции.

Открытие Радищевского музея

Прислали дары Императорская Академия художеств, многие коллекционеры и общественные деятели: П. и С. Третьяковы, А. Бахрушин, Д. Ровинский, А. Звенигородский, В. Стасов, А. Рубинштейн; художники: Ф. Бронников, подаривший музею более ста своих работ, Ф. Журавлёв, А. Харламов. От потомков Радищева и брата основателя музея, Н. Боголюбова, поступили фамильные портреты и семейные реликвии рода Радищевых. Создание музея в Саратове стало примером для других городов Поволжья: через несколько лет появились художественно-промышленные музеи в Казани, Нижнем Новгороде, Самаре.

Ф. А. Бронников. Больной у стен католического монастыря. 1874

А. А. Харламов. Портрет детей Павла Петровича Демидова. 1883

В. Э. Борисов-Мусатов. Осенний мотив. 1885 (слева)

И. Е. Репин. Портрет Нади Репиной. 1881 (справа)

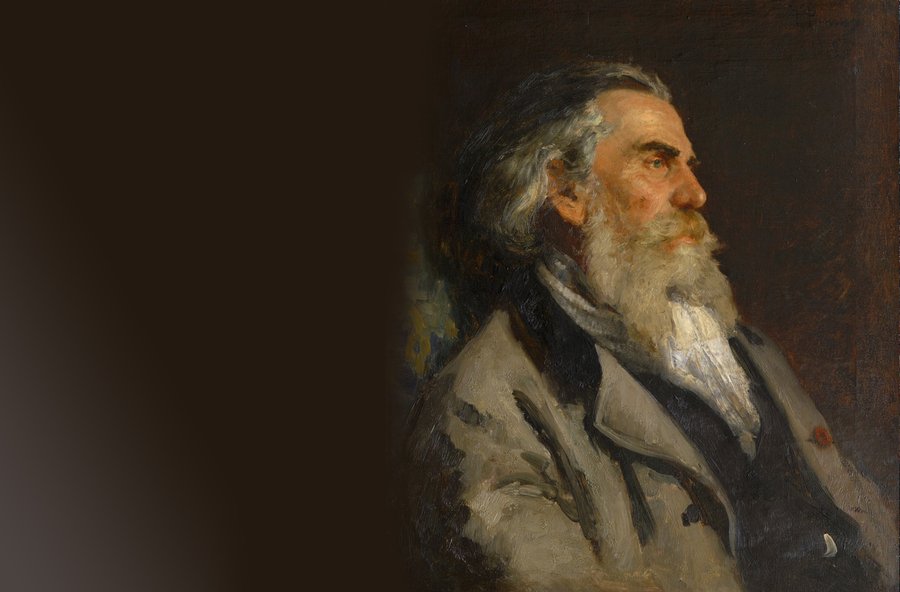

Стоит подробнее упомянуть о создателе музея, множество работ которого представлены на его стенах. Родители Боголюбова были художественными натурами: мать, выпускница Смольного монастыря, «…в праздники никаких других подарков не делала, кроме карандашей, бумаги или красок», — писал Боголюбов, а отец его, полковник, участник походов против Наполеона, «…рисовал недурно, любил картинки по своим средствам, эстампы, гравюры».

Н. В. Боголюбов. Тулон. 1880

Н. В. Боголюбов. Прачки в Этрета. Утро 1874

Семнадцати лет в звании мичмана и адъютантской должности будущий художник ходил в заграничные плавания, сопровождая членов царской фамилии. Его ждала блестящая карьера морского офицера, но любовь к искусству одержала верх. Несколько лет Боголюбов совмещал морскую службу с обучением в пейзажном классе Императорской Академии художеств. Закончив курс с Большой золотой медалью, он вышел в отставку и отправился в заграничную пенсионерскую поездку. В Россию он вернулся через шесть лет, объездив почти всю Европу, занимаясь в мастерских художников-маринистов Эжена Изабе и Освальда Ахенбаха. После выставки 1861 года в Академии Боголюбову присвоили звание профессора пейзажной живописи.

Н. В. Боголюбов Ментона. Буря. 1881

Своими учителями Боголюбов называл Сильвестра Щедрина и французского живописца Камиля Коро, влияние которых особенно заметно в его творчестве. Большую популярность он получил как маринист благодаря морским батальным картинам. Его полотна «Гангутский бой», «Сенявинское сражение», многочисленные этюды и эскизы характеризуют Боголюбова, ставшего официальным художником Главного морского штаба, как замечательного историографа отечественного флота. Его рисунками пером проиллюстрирован один из первых русских путеводителей — «Волга от Твери до Астрахани».

Н. В. Боголюбов. Вид Смольного монастыря с Большой Охты. Начало 1870-х

«Плывя бесконечными столбичами и проехав Жигулёвские горы, я подумал — ну что такое Рейн, Дунай со своими Железными воротами… сколько этакого добра стоит на Волге, и никто не кричит о нём. Настанет время, и нас узнают!» — писал он в «Записках». Эти поездки дали острое чувство «непонимания искусства» народом, привели к мысли о необходимости создания в провинции художественно-промышленных музеев и школ. В итоге именно она воплотилась в создании музея в Саратове.