Кибер-хореография: танец в цифровой среде

1. Концепция 2. «Прометейское» взаимодействие 3. «Орфейское» взаимодействие 4. Вывод 5. Источники

Проект киберперформанса

Перформативная практика, являя собой овеществление процесса исследования, а не его результата, ограничивает (или расширяет?) свои рамки до понимания ее как продукта времени; -формы существования всего материального, где пространство (особенно в рамках киберперформанса) утрачивает, в моем понимании, свою неоспоримую ценность (ведь какие-либо ощутимые границы легко стираются). Цифровая среда — фиктивна, так как представляет собой набор данных; фиктивна потому, что подчиняется законам, человеком созданным и человеком контролируемым, а значит помещенным в определенные рамки и неспособным существовать без его поддержки и повеления. Цифровое кажется мне продуктом, а не «плодом» (что, стоит сказать, весьма субъективно, но не может быть не озвучено в контексте конкретного исследования). Потому потеря контроля над ним вселяет страх, а не восхищение, какое могли бы вызвать первые шаги ребенка, которого ты поставил на ноги самостоятельно.

Однако для человека 21 века киберпространство естественно; хотя бы потому, что частичку каждого оно уже имеет в себе (посредством активного пользования интернетом), а значит и в обратную сторону — является деталью каждого. Естественность цифровой среды такова же, какова естественность передвижения по асфальту в обуви. От природы мы должны бегать босиком по траве, но с развитием человечества этот процесс скорее становится редким сомнительным удовольствием или ритуалом, нежели ежедневным, ставшим уже незаметным, процессом. В поисках какой-либо почвы (или все-таки асфальта?) для лучшей устойчивости в изучении киберперформанса я обратилась к прошлому волнующему опыту. Танцевальная практика, присутствующая в большей части прожитой жизни как фоновое явление, оставила сильный отпечаток на сознании и теле, выстроив устойчивую связь между мыслью и движением. Ход «с носка», прогибы в спине и другие характерные для танцовщиков особенности нашли объяснение в теории техники тела Марселя Мосса.

«Техника тела — это ряд смонтированных между собой актов, причем смонтированных у индивида а не просто им самим, а всем его воспитанием, всем обществом, часть которого он составляет, в месте, которое он занимает». (Мосс, 1996, 248)

Получается, я была искусственно запрограммирована на танец кем-то другим, что стало моей новой, выученной естественностью, созвучной с цифровой действительностью. Танец — это телесная мысль, то есть как мысль самого тела, так и мысль, им воплощенная. Танец создается посредством изменения положения любого органа или конечности (иногда и предмета) в пространстве: можно танцевать ресницами и легкими точно так же, как рукой и ногой. Обязательные для танцевания условия — наличие времени и пространства, в которых происходит движение носителя информации. И если предположить, что любой объект в цифровой среде является таковым, так как представляет собой воплощение данных — значит и он есть танцующий объект: голова, бедра или все тело. Цифровой танец возможен, так как все необходимые составляющие: время, пространство и факт изучения, — присутствуют в киберпространстве, и, более того, обладают более широким диапазоном способностей.

«Компьютер позволяет составлять танцевальные фразы. Их можно прокручивать снова и снова бесконечное количество раз, с танцорами так работать нельзя, потому что они устают». — Мерс Каннингем для «Лос-Анджелес Таймс»

Вопросы «где начинается танец?» и «где он заканчивается?» являют собой мой исследовательский интерес. Ответив на них, можно будет четко отделить танец от не-танца, случайный порядок от запланированного хаоса и так далее. Понять, как в условиях киберперформанса существует хореография, где проходят границы ее телесности и человечности; где говорит команда, а где у компьютера начинается его собственная мысль (есть ли она вообще?).

Для структуризации исследования я обратилась к взаимодействию природы и искусства в трактовке Пьера Адо: «прометейское» и «орфейское» (Сироткина, 2012, 139). Первый подход противопоставлен неподвластной человеку природе, которая нуждается в обуздании и контроле. Второй — лишает эту связь оппозиции, настраивает на полюбовное взаимодействие и слияние. И если понимать киберпространство как особенную природу, то киберперформансы можно поделить по такому же принципу.

«Прометейское» взаимодействие

В первом варианте взаимодействия художник преобразовывает киберсреду под себя и использует ее чаще в практических целях: упрощение собственной жизни, обучение, формирование смыслов. Держит под контролем, ставя пользу на ступень выше, чем случайность и совместное творчество.

«Improvisation Technologies Prototype». Уильям Форсайт, Волькер Кюхельмейстер, Кристиан Зиглер, Сет Гольдштейн. 1999

«Improvisation Technologies Prototype: A Tool for the Analytical Dance Eye» едва ли можно назвать киберперфомансом. Однако исследовательская подоплека и попытка компьютеризовать танец, отзвуки которой будут присутствовать в некоторых последующих произведениях, не оставила у меня сомнения в необходимости упоминания данного проекта в исследовании.

*здесь и далее названия перформансов в текстовом блоке — кликабельны.

«Improvisation Technologies Prototype». Уильям Форсайт, Волькер Кюхельмейстер, Кристиан Зиглер, Сет Гольдштейн. 1999

Технология являет собой нечто вроде примитивного захвата движения; цифровой танец здесь — линейное следование конечностям исполнителя, созданное уже на постпродакшене.

«contours». Сьюзан Козел, Кирк Вулфорд, Mesh Performance Partnership. 1999-2000

В перформансе «contours» движения живых исполнителей преображаются в изображения, проецируемые как в экспозиционное пространство, так и на самих танцовщиков. Авторы намерено отказались от привычной тому времени цифровой «кислоты» в визуальной составляющей в пользу создания эффекта слияния движения, звука, зрителя и проекции воедино, что назвали «экосистемой» — неким киберпространством, где компьютер преобразовывает впечатление, становлясь медиумом. Характер получившихся танцевальных изображений и их пластика различны (плавная дымчатость здесь уживается с графичными прострелами), но в общем — уже более пространственны, чем в прошлом приведенном примере, и являют собой как свет, так и тень.

«Labo#3». Adrien M & Claire B. 2009

«Labo#3». Adrien M & Claire B. 2009

«Labo#3» — лаборатория по изучению технологии eMotion. Цифровая среда следует за танцором-актором, обрамляет его, видоизменяется от взаимодействия и продолжает «жить», когда остается сама в себе.

Synchronous Objects: От танца — к данным, от данных — к объектам.

«Synchronous Objects for One Flat Thing». Уильям Форсайт, Мария Палацци, Нора Зунига Шоу. 2009

Являясь логическим продолжением «Improvisation Technologies», «Synchronous Objects for One Flat Thing» являет собой не только плод технического прогресса (все-таки с первого прошло больше десяти лет), но и иного понимания киберпространства. Теперь оно и стало выставочной средой, доступной к посещению в онлайн-формате, и расширило возможности цифрового танца от плоскости-проекции до объекта в трех (или даже четырех) измерениях.

Таким образом виртуализация хореографии Форсайта дала возможность превратить линейные схематичные «болванки» в почти кибертела, компьютерно-материальные, а не только иллюстрирующие направление.

«Synchronous Objects for One Flat Thing». Уильям Форсайт, Мария Палацци, Нора Зунига Шоу. 2009

«Living Archive». Уэйн МакГрегор, Google Arts & Culture Lab. 2019

«Living Archive» позволяет создавать цифровые танцевальные композиции из отдельных схем. Стик-мэн является переработанным с помощью искусственного интеллекта стоп-кадром из балета Уэйна МакГрегора. При случайном порядке выбора этих человечков и попытке проиграть анимацию, я обнаружила, что система сама сопоставляет кадры, рождая интересные переходы из несвязанных между собой позиций (даже кажущиеся невозможными на физическом уровне).

«Living Archive». Уэйн МакГрегор, Google Arts & Culture Lab. 2019

«Movement in Capture». Шира Швадрон. 2019

Концептуально «Movement in Capture» существует на той же грани, что и исследуемая мною тема сосуществования реального и искусственного. Как будет двигаться морское создание, пострадавшее от загрязнения среды его обитания? Ответ на этот вопрос Шира Швадрон предлагает найти в виртуальном путешествии по морскому дну, покрытому подрагивающими существами. Они воплощают столкновение человеческой интерпретации (танцоры с motion capture) с нечеловеческой пластикой и формой, рождая ирреальное, зараженное кибер-животное, все еще движимое человеком, но существующее по другим законам.

«Movement in Capture». Шира Швадрон. 2019

«Loops» — 3D version. Мерс Каннингем, OpenEndedGroup. 2011

«Loops» — пример танцевального аватара. Руки Мерса Каннингема — профессиональное отражение хореографа, их движения говорят о нем больше, чем просто воссозданное тело или лицо. Суставы, захваченные с помощью motion-capture, стали основой для точек-узелков, связанных между собой неким подобием паутины. Так родились неожиданные пересечения, стяжки и наложения, световые и цветовые пятна невозможные в реальной жизни и меняющие не только зрительский опыт, но и преобразовывающие среду вокруг себя.

Компьютер начинает танцевать, меняя пространство во времени.

«Орфейское» взаимодействие

Тело подстраивается под созданную людьми среду. Так, например, почти у каждого современного человека есть бугорок на среднем пальце, появлению которого мы должны быть благодарны ручному письму. У человека цифровой эпохи есть специфический загиб мизинца — маленького «хватальца» смартфона. И если мы погружаем свое тело в киберпространство, оно должно приспособиться к условиям этой среды. Тело должно не только научиться существовать в ней, но и научиться танцевать в ее условиях, только уже не отдельными своими частями, а цифрами и алгоритмами.

«AMBIGUOUS». Marta Rak. 2020

Вынужденное средство — использование ZOOM для со-творчества во время пандемии, посредством наложения некоторых ограничений родило и новую свободу. Танцовщики в «AMBIGUOUS» взаимодействуют между собой с задержкой. Блюр размывает границы между реальными помещениями и телами, и зритель наблюдает виртуальную сцену как бы сквозь сфумато — воздушную сеточку, которой в живописи обозначают расстояния. Находясь в паре пикселей друг от друга, акторы фактически преодолевают материальную толщину километров между собой, используя это как прием, а не как тягость; то выходя в четкость — условную реальность, то исчезая в размытии снова. Пусть тело и почти не меняет своей естественной пластики, киберпространство формирует ее границы.

«Re-Wired / Re-Mixed: Event for Dismembered Body». Стеларк. 2016

Стеларк отдает себя киберпространству в перформансе «Re-Wired / Re-Mixed: Event for Dismembered Body». Один из экспериментов художника с «несовершенным» человеческим телом показался мне особенно интересным для упоминания в исследовании кибер-танца. Перформер лишает себя зрения, смотря глазами кого-то из Лондона; лишает слуха, предпочитая уши Нью-Йоркца. Правую руку, «захваченную» экзоскелетом, отдает зрителям, которые посредством программы вольны крутить ею, как им вздумается. Тело, утратившее всякую способность к ориентации, действует по указке киберпространства. Бессознательно двигается иначе, чем обычно, пытаясь отыскать баланс в своих разрозненных частях.

«Re-Wired / Re-Mixed: Event for Dismembered Body». Стеларк. 2016

«0,16». Арам Бартолл. 2012

«0,16» дарит участнику перформанса новый телесный опыт посредством изменения его физических свойств: пластики, размеров. Человек, стремясь совершить видимое действие, начинает изобретать новые способы движения частями своего тела. Он, в неосознанном танце, учится создавать форму такой плавности, чтобы стена успела ее считать и отобразить в реальном времени ощутимый результат этого преображения.

Киберпространство формирует интерес зрителя, добровольно-принудительно мотивируя его к искажению исходных физиологических данных.

«Me Myself and I». Клара Геймс. 2011

Клара Геймс в перформансе «Me Myself and I» размывает границы между кибертелом и его реальным обладателем (обладателем ли?). Автопортрет художницы в Second Life вступает в интимный виртуальный контакт с земным. Крупные планы живого тела как бы противопоставлены общим изображениям сетевого; однако сама авторка, демонстрируя «кальку» движений аватара со своих (или своих с аватара) ставит этот вопрос под сомнение «avatars has no organs».

Где здесь курица, а где яйцо, и кто из них был первым? Танец не дает ответа, но укрепляет эту связь, уменьшая границу между реальным и виртуальным едва ли до размера игольного ушка.

«Me Myself and I». Клара Геймс. 2011

«Anamorphose temporelle». Adrien M & Claire B. 2009

Технология time remap предполагает изменение времени. В «Anamorphose temporelle» акторы совершают простые пластические действия, в которых пространство танца реализовано перераспределением реального времени. Хореография рождается не человеком, а заигрыванием с его действительностью, деформацией получившегося в результате кибертела.

«dddanceparty». Fuzzy WobbLe

«dddanceparty» — танцевальное безумие, выросшее из мема в полноценную площадку для виртуальных музыкальных фестивалей, развлечения и изготовления контента. Кибер-персонажам можно менять пропрции тела, варьировать скорость и амплитуду их движения — то есть делать практически все возможное, ограничения только в коде конкретной модельки (набор и возможности которых пополняются). Цифровое пространство может жить и танцевать независимо от человека: зрителю можно ничего не делать и не выбирать, базовый набор аватаров будет бесконечно двигаться, подчиняясь существующему набору данных.

«GIF Dance party» — мемный прародитель «dddanceparty». Fuzzy WobbLe

Вывод

В процессе исследования я ловила себя на мысли, что занимаюсь изучением неких оккультных практик: танца без тела, танца без земли под ногами, танца без танца.

Его границы оказались еще неразличимей, чем я предполагала. Описанные вначале тезисы об иерархии «время-пространство» тоже не нашли однозначного подтверждения или опровержения. Ясно стало одно: киберпространство существует в симбиозе с человеком, и это «сожительство» взаимовыгодно. Человек эксплуатирует компьютер, который в свою очередь благодаря этому использованию становится умнее, чувствительней, случайней. Хореографичность киберперформанса показалась мне все еще близкой к аналоговой: танец преобразовывается, но очень скромно. Цифровизация по большей части украшает реальность и лишает ее существенных недостатков вроде иссякаемости человеческого ресурса: сил, памяти и подобных им.

У мира данных есть техника тела — унифицировано-человеческая, и ему пока неоткуда черпать другой проксемический и кинесический опыт. К большому сожалению, найти произведения, которые могли бы стать кибер-Айседорой Дункан или виртуальной Мартой Грэм, кажется, мне не удалось. Танец в киберперформансе — это процесс. Но не тот, что мы видим на экране, а скорее тот, что творится за его стеклом. Танец знаков и последовательностей, пока неподвластный либо визуализации, либо нашему пониманию.

В процессе исследования я танцевала. А значит все не зря.

Источники

Проект киберперформанса Danse Macabre

Дело в том, что мне искренне страшно, что машины победят. Я боюсь стать ненужной. Боюсь осознать, что у тела есть предел. Боюсь быть заменимой. Боюсь увидеть лучшую, ирреальную версию себя. Боюсь стать бессмертным набором знаков. Это не похоже на страх перед лицом дикого животного, начавшего атаковать: потому что в рамках биологических возможно умерщвление представляющего опасность, в то время как в мире данных смерть в привычном понимании невозможна. Исследовать его можно только оказавшись лицом к лицу со страхом. В ходе перформанса кибер-я должна быть в опасности. я̶ ̶и̶ ̶н̶а̶ж̶и̶в̶к̶а̶, ̶ ̶я̶ ̶и̶ ̶л̶о̶в̶у̶ш̶к̶а̶

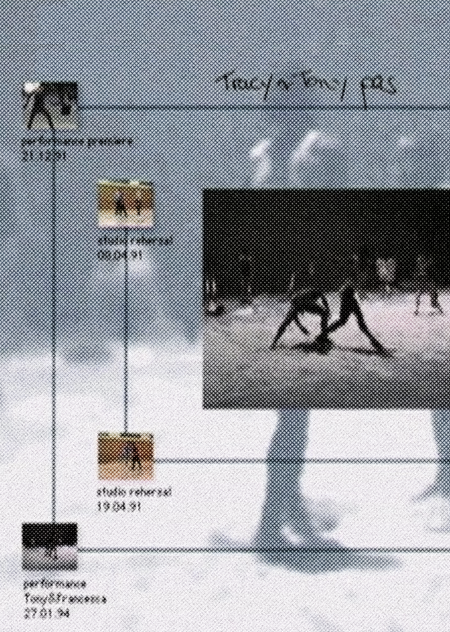

Кто: аватар-франкенштейн, составленный из моих частей тела, вычлененных из старых видеозаписей различных танцевальных выступлений (предполагаю, применение motion capture с некоторой обработкой, может «нанизывание» их на какой-то пространственный скелет). Где: на отдельном сайте, всегда в режиме онлайн; окружение не так важно, хотя может стать и некоторой лентой со сводкой новостей о техническом прогрессе. Что делает: танцует, насколько позволяет технология. Чем развитее виртуальный мир, искусственный интеллект и другие технологии — тем быстрее и интенсивнее. Сколько: ∞

«Динамизм собаки на поводке». Джакомо Балла. 1912

Почему: чем умнее компьютер, тем больше он может себе позволить — большие мощности, более интересные подходы к решению задач, высокие скорости. В паре где он — мой кислород, а я — его легкие (те, которых два, и оба танцуют, а человек получает кислород (по Вырыпаеву)), мы проверяем друг друга на прочность. Чем выше его развитие, тем шире диапазон моих возможных движений и быстрее их сменяемость. Тем больше нагрузка на него и сервера. Тем сложнее грузить изображение меня зрителю, хотя данные обо мне существуют. Либо перегревается он, либо я превращаюсь в еле различимый силуэт, пятно (подобное тому, что изобразил Балла в движущихся лапках собаки), в котором уже не видно танца, а значит нет жизни.

Зачем: проверить, насколько меня хватит. Переживет ли мое сетевое тело мое настоящее? Как быстро я окажусь ничтожна перед ним?