Как миниатюра оживала и в цвете менялась: кино Ближнего Востока

Содержание

1. Концепция 2. Мохсен Махмальбаф, «Габбех», 1996 г. 3. Маджид Маджиди, «Цвет рая», 1999 г. 4. Аббас Киаростами, «Где дом друга?», 1987 г. 5. Аббас Киаростами, «Нас унесёт ветер», 1999 г. 6. Сергей Параджанов, «Цвет граната», 1970 г. 7. Заключение 8. Библиография 9. Источники изображений

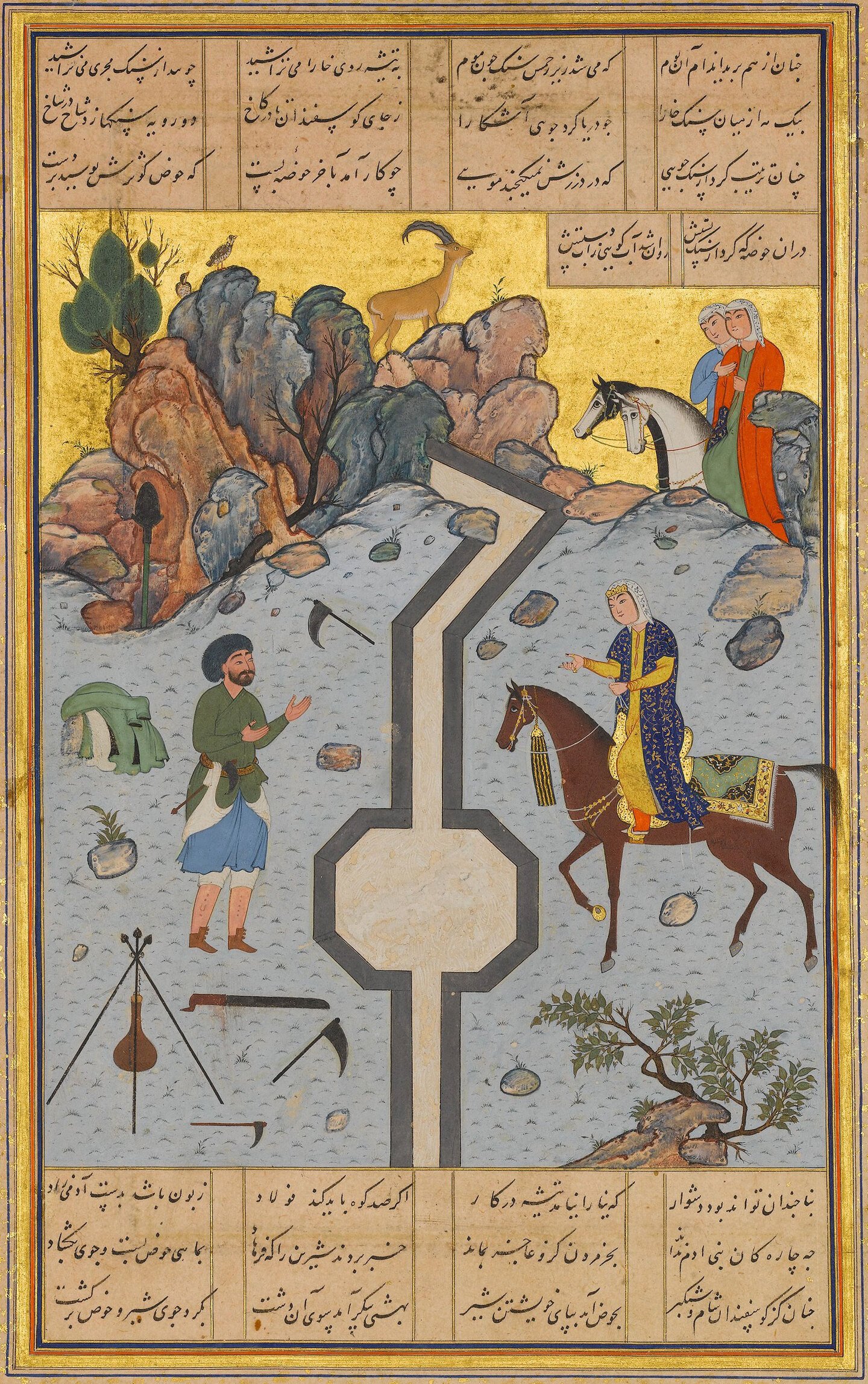

«Фархад вырезает для Ширин молочный канал» Фолио из Хамсы (Квинтета) Низами. Каллиграф: Султан Мухаммад Нур (ок. 1472–ок. 1536), Художник: Картина Шейха Зады. современный Афганистан, Гера

Концепция

Локальная идентичность и старинные художественные приемы нередко ложатся в основу произведений современных авторов. Использование устойчивых образов, сложенных символов и метафор — путь к открытию сердец зрителей, которые знакомы с культурным кодом, что распространяется из разнообразных источников информации, присущей родной среде. Чтобы в полной мере раскрыть произведение режиссёра, зачастую необходимо углубиться в историю искусств, которая становится одним из главных вдохновителей, очерчивающих особые стилистические границы. Поэтому так любопытно раскрывать слои времени, искать корни, приводящие к основам, некоторым «приёмам-прародителям», и раскрывать их значение, трактовку в работах современников или авторов прошлого столетия. К чему необходимы эти обращения? Какова суть отсылок в выбранных методах создания кадров и сцен? На эти вопросы отвечает последующий визуальный анализ пяти фильмов Ближнего Востока.

Киноленты этого региона основываются на многовековой традиции поэтических притчевых текстов и красочных иллюстраций к ним, сложенных и под влиянием окружающего мира, полного изысканных переливов пейзажей, и под воздействием особенностей религиозных практик и моралей. Началом практик является восточный текст, в большей степени наделенный иносказаниями, повествующими о силе характеров, стойкости духа и человеческой судьбе, что нередко описывается посредством образов, как например в философской поэме персидского мыслителя Аттара «Беседа птиц», написанной в XII в. Сюжет складывается так: пернатые устраивают собрание, чтобы решить, кто будет их новым царём. Птицы отправляются на его поиски, и спустя длительное время находят дом заветного Симурга, что в переводе означает «тридцать птиц». Однако герои не видят здесь царя, а только большое озеро, в котором пернатые находят свои отражения. Важно, что каждый из персонажей олицетворяет какой-то человеческий порок.

В рассматриваемых фильмах можно будет увидеть и соловья (символизирующего любовные страсти), и павлина (часто отождествляемого с дьявопоклонством). Длинное путешествие птиц в поэме — это преодоление семи долин, семи чувств, которые согласно суфийскому учению должен постичь человек для познания истиной природы Бога. Завершение произведения также символично — Бог существует не в некотором отдельном объекте, он есть в каждом и представляет совокупность из всего существующего в мире. Работы рассматриваемых режиссёров во многом соотносятся с идеей писателя, а художественная сторона произведений приближается к традиционной восточной миниатюре, непосредственно характерной для подобных метафоричных текстов.

Так, основой визуального исследования становятся четыре киноленты иранского производства и фильм армянского автора, а также средневековые восточные миниатюры. Проводятся параллели между видео и графикой, подчеркиваются композиционные и цветовые решения, а также идейная составляющая. Источниками изображений служат стоп-кадры фильмов, а текстовыми основами являются исследования культуры Ирана и художественных приёмов искусства этой страны и близлежащих регионов.

Мохсен Махмальбаф, «Габбех», 1996 г.

Персидский ковёр или его узор — так переводится фильм иранского режиссёра Мохсена Махмальбафа. И не спроста — сюжет картины складывается из иллюстраций переплетения судеб, где в настоящее вклинивается прошлое. Ломаная временная линия делает пространство фильма похожим на многослойный рисунок, подобный восточным миниатюрам с их обилием сюжетов, происходящих в один миг на общем полотне. Кроме того, здесь и далее мы увидим еще один характерный мотив кинолент — обращение к образу птицы, здесь символизирующей такие этапы жизни, как рождение или смерть. В Габбехе, например, пернатая появляется при пробуждении героини, а для зрителя — при её рождении как персонажа. Так, символы используются режиссёром, вероятно, для подчёркивания сакральности сцены, а также свободолюбия, энергичности главной героини (часто воробей соотносится именно с этими определениями).

Мохсен Махмальбаф, «Габбех», 1996 г.

Далее приведены ряды кадров из фильма, которые связываются с восточной миниатюрой и композиционными, и красочными решениями. Такие отсылки превращают работу режиссёра в канву иллюстраций к притчевой истории, немногословному содержанию фильма, но концентрирующего в себе ёмкие тексты. Похоже, что союз таких кадров помогают обращать внимание на посыл киноленты, жизнеутверждающие строки.

Мохсен Махмальбаф, «Габбех», 1996 г.

«Пятый поединок ладей: Руххам против Бармана», из Шахнамы (Книги королей) шаха Тахмаспа, 1525–1530 гг.

Мохсен Махмальбаф, «Габбех», 1996 г.

Туман и птицы, перебивки цветовыми сочетаниями и съёмка крупным планом — всё это предстаёт в минималистичных кадрах, похожих на сигналы или буквы, которые самодостаточны по отдельности, однако их союз демонстрирует зрителю поэтичный текст о ценностях жизни, а также их поиске.

Мохсен Махмальбаф, «Габбех», 1996 г.

Мохсен Махмальбаф, «Габбех», 1996 г.

Мохсен Махмальбаф, «Габбех», 1996 г.

Мохсен Махмальбаф, «Габбех», 1996 г.

Безусловно, большую роль в работе играет цвет. Обилие природных оттенков: от ярко-алого до синевато-серого — создают сказочную атмосферу, в которой жизнь бесконечна, отчего и прекрасна. Кажется, именно эту восточную мораль и желает донести автор.

Мохсен Махмальбаф, «Габбех», 1996 г.

Мохсен Махмальбаф, «Габбех», 1996 г.

Маджид Маджиди, «Цвет рая», 1999 г.

Внимательное отношение к цвету присуще и работе Маджида Маджиди — ещё одного иранского режиссёра. В фильме можно проследить изменение гаммы оттенков в зависимости от душевного состояния героев. Например, кадры первых минут ленты характерны серой, приглушённой цветовой палитрой, подчёркивающей опустошённость главного героя — слепого мальчика, учащегося в интернате и ожидающего отца, что вот-вот должен забрать сына на летние каникулы. Однако папа долго не приходит к мальчику, считая его обузой. Такой визуальный подход роднит кино с восточной миниатюрой, наполненной символикой цвета. Так, автор обращается к глубоким ассоциациям, настраивает расположение зрителя не сколько текстом, сколько образом.

Маджид Маджиди, «Цвет рая», 1999 г.

Маджид Маджиди, «Цвет рая», 1999 г.

Маджид Маджиди, «Цвет рая», 1999 г.

Маджид Маджиди, «Цвет рая», 1999 г.

«Образы мастеров миниатюрной персы», Томадо дель Либро «Келиле ва Демне» — «Панчатантра» на санскритском идиоме и антигуском языке, XVI в.

Здесь можно проследить связь появления пернатого с сопровождающей её сценой гибели мальчика. Таким образом, снова появляется старинная символика, часто находящая воплощение в восточных текстах, и, соответственно, миниатюрах к ним. На представленном кадре отец ещё не знает о трагедии, но уже видит пролетающую в спокойствии синевы птицу. Метафора ясна и понимается так: жизни нет конца, за ней появляется большая свобода.

Маджид Маджиди, «Цвет рая», 1999 г.

Маджид Маджиди, «Цвет рая», 1999 г.

Не только птица символизирует переходный этап. Например, в сцене с бабушкой мы наблюдаем опускающее на её лицо свечение. Его яркость и насыщенность так же является приёмом, оживляющим практически статичную картинку. Гибель мальчика обыграна тем же художественным языком. Миниатюра оживает, как открытая на свету книга, становящаяся на какое-то время реальностью для чтеца.

Маджид Маджиди, «Цвет рая», 1999 г.

Аббас Киаростами, «Где дом друга?», 1987 г.

Работа Аббаса Киаростами является фильмом-путешествием маленького мальчика, почти всё экранное время бегающего в поисках дома одноклассника, тетрадь которого главный герой по случайности забрал себе. Это кинолента всё так же наполнена характерной нежно-голубой и приглушенно-бежевой палитрой, как и другие произведения, снятые в пейзажах Ирана. Но с восточной миниатюрой это кино роднит не обилие ярких цветовых пятен, а композиционная многоплановость кадров, статика пространства и камеры. Кажется, что видеоряд снова деликатно иллюстрирует некую притчу. Но слов здесь совсем немного, только повторяющееся вопрошание адреса друга, похожее на молитву. Режиссер словно соотносит неподвижность окружающего мира с непробиваемой стеной понимания между мальчиком и взрослыми, не слышащих его, не желающих вникнуть в просьбы.

Аббас Киаростами, «Где дом друга?», 1987 г.

Аббас Киаростами, «Где дом друга?», 1987 г.

«Шахнаме» иранского поэта, «Фирдоуси», издание «Шах Тахмасби», 1537 г.

В фильме некоторые пейзажи повторялись снова и снова. Походя на знак препинания, становились точкой отсчёта нового цикла, который в большей степени состоял из кадров, напоминающих слоистость миниатюр.

Аббас Киаростами, «Где дом друга?», 1987 г.

Аббас Киаростами, «Где дом друга?», 1987 г.

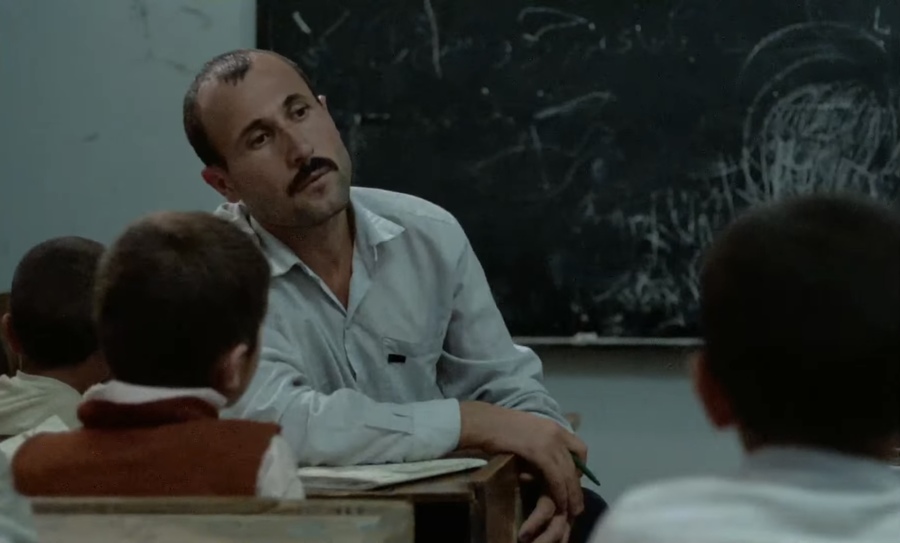

На протяжении всей киноленты прослеживается некоторая меланхоличность бытовой жизни. Режиссёр подсвечивает маленькое происшествие, с которым отважный герой храбро и уверенно справляется. Его не пугает ни строгий учитель (на кадрах скорее видна параллель между ними, не конфронтация), ни длительные дистанции до соседней деревни, ни темнота. Из этого выходит поучительный сюжет, характерный для восточных текстов. Так, все этюды фильма продолжают локальную художественную традицию, которая в рамках фильма помогает погрузиться в размышление о теме.

Аббас Киаростами, «Где дом друга?», 1987 г.

Аббас Киаростами, «Где дом друга?», 1987 г.

Аббас Киаростами, «Нас унесёт ветер», 1999 г.

Похожей меланхоличной эстетикой обладает и другой фильм Киаростами. Прибывший в деревню оператор, желающий запечатлеть обряд, связанный со смертью местной старушки, задерживается в локации лабиринтов традиционного жилья на неопределённый срок. Обилие статичных выверенных кадров, где персонажи занимают совсем небольшую площадь кадра, напоминают маленькие восточные миниатюры, оставляющие пространство для текста. Здесь происходит нечто подобное — сюжет не славится резвым темпом, режиссёр сохраняет место для воображения и личных мыслей, которые как в книге, можно оставить на полях.

Аббас Киаростами, «Нас унесёт ветер», 1999 г.

Аббас Киаростами, «Нас унесёт ветер», 1999 г.

Ага Мирек. Фаридун, обернувшись драконом, испытывает своих сыновей. Миниатюра из рукописи «Шах-наме». Ок. 1535

Природа в фильме становится примером истинного покоя, героем, с непоколебимости которого можно брать пример. Живописные вставки служат противопоставлению суетливому оператору. Замедляют время, кажется, учат одному из важных понятий — терпению, что характерно для культуры востока.

Аббас Киаростами, «Нас унесёт ветер», 1999 г.

Аббас Киаростами, «Нас унесёт ветер», 1999 г.

Стоит отметить и работу со статичной многоплановостью — важным художественным приёмом, что снова указывает на преемственность живописных традиций.

Аббас Киаростами, «Нас унесёт ветер», 1999 г.

Аббас Киаростами, «Нас унесёт ветер», 1999 г.

Сергей Параджанов, «Цвет граната», 1970 г.

Единственным фильмом исследования, снятым не иранским режиссёром, становится «Цвет граната». Это работа армянского автора, которая так же, как и предшествующие отсылает к притчевости и жанру миниатюр. Здесь в технике образных этюдов, Параджанов иллюстрирует жизнь поэта-соотечественника. Кадры произведения прочно связываются с текстом, наполненные символикой и метафорами, они отражают небольшие фразы, перебивающие видеоряд. Так, фильм предстаёт видео-книгой, миниатюры которой порой оживают. Этот художественный приём создаёт яркие статичные «открыточные» образы, лишённые перманентной временной точки. Всё, как на восточных миниатюрах: вечных историях в картинках. Возможно, режиссёр использует данный приём как раз для этого: увековечить жизнь великого до уровня бесконечности.

Сергей Параджанов, «Цвет граната», 1970 г.

Сергей Параджанов, «Цвет граната», 1970 г.

Муршид аль-Ширази (каллиграф), «Хосров обнаруживает Ширин, купающуюся в бассейне Хамсы (Квинтета)», сер. XVI века, династия Сефевидов.

Фильм наполнен узорами востока и неспешным ритмом. Здесь также можно заметить средневековое рисунки. Отмеченные детали подтверждают гипотезу обилия обращений к старинным художественным произведениям Востока.

Сергей Параджанов, «Цвет граната», 1970 г.

Сергей Параджанов, «Цвет граната», 1970 г.

Сергей Параджанов, «Цвет граната», 1970 г.

Анализируя кадры фильма, можно заметить, что образ птицы в «Цвете граната» крепко соединяется с темой смерти. Он появляется в виде реального животного или костюма героя. Теперь персонаж становится напоминанием о пернатом: то фиксируется под сводами церкви, то соединяется с умирающим в склейке кадров. Символика используется режиссёром, как дань традициям прошлого: подчеркиваются характеристики героев, символично описываются процессы реальности.

Сергей Параджанов, «Цвет граната», 1970 г.

Сергей Параджанов, «Цвет граната», 1970 г.

Заключение

Исследование визуальных элементов в ближневосточных фильмах XX в. прояснило их тесную связь с историческими художественными формами и культурной самобытностью региона. Использование традиционных образов, символов и аллегорий позволяло режиссерам связываться с культурным наследием, создавая эмоциональные связи со зрителями, обладающими знаниями о нём.

Изучение взаимосвязи между фильмами и средневековыми восточными миниатюрами подчеркнуло влияние региональной традиции повествования. Это влияние выражалось в композиции, цветовых схемах и символах, которые олицетворяли человеческие добродетели и недостатки: например, в многочисленных упоминаниях образа птиц.

Ближневосточные кинематографисты использовали эти приемы не только для повествования, но и для побуждения зрителей размышлять о человеческой сущности и духовности. Их работы отражали богатое культурное наследие, а кроме зачастую предлагали современную адаптацию вечных тем.

chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/http://www.plccr.ru/uploads/1722889559e6b6b3a8fb0962d70842070d44e9.pdf

Мохсен Махмальбаф, «Габбех», 1996 г.

Маджид Маджиди, «Цвет рая», 1999 г.

Аббас Киаростами, «Где дом друга?», 1987 г.

Аббас Киаростами, «Нас унесёт ветер», 1999 г.

Сергей Параджанов, «Цвет граната», 1970 г.