Провинциальные портреты

Угличский историко-художественный музей — один из старейших музеев на Верхней Волге. «Углич казался <…> переполненным изумительными вещами; картины, в каждом доме обязательно портреты предков, зеркала, посуда, цветные нарядные платья — весь город как сказочный ларец — не наглядишься, не высмотришь всего добра…» — писал краевед А. Золотарёв в 1890-е годы.

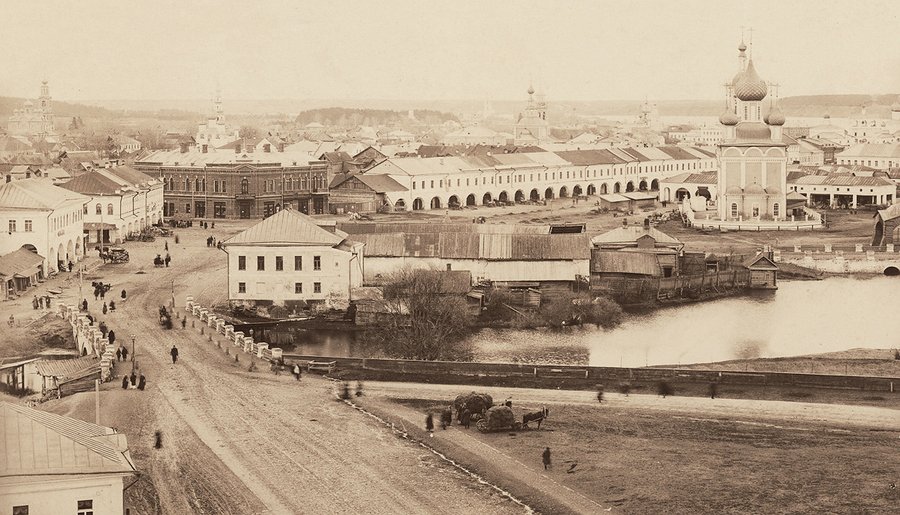

Альбом «Спутник по реке Волге, ее притокам, Каме и Оке на 1902 год. Часть 1. От Твери до Рыбинска». Вид города Углича

«Углич казался <…> переполненным изумительными вещами; картины, в каждом доме обязательно портреты предков, зеркала, посуда, цветные нарядные платья — весь город как сказочный ларец —не наглядишься, не высмотришь всего добра…» — писал краевед А. Золотарёв в 1890-е годы.

Идея создания музея в городе была инициирована купцом 2-й гильдии Константином Николаевичем Евреиновым; он же стал его первым хранителем. Жители Углича пожертвовали несколько сотен предметов для музейной коллекции. Открытие музея состоялось 3 июня 1892 года в присутствии великого князя Сергея Александровича, а 18 марта 1894 года был утвержден его Устав. Согласно его положениям музей подчинялся Московскому императорскому археологическому обществу и управлялся специальным комитетом.

Купцы Евреиновы Николай Дмитриевич и его сын Константин Николаевич — меценаты и создатели музея Угличских древностей, театра, первого в Угличе синематографа

Самым естественным местом для музея были княжеские палаты — памятник прежней стольности Углича, «державнокняжеского града». Их построил Андрей Большой — брат, а потом и пленник Ивана III. На их стены падали и тень «угличского государя» — царевича Димитрия, и отсветы большого пожара в дни польского разорения, принесённого русским городам Димитрием-самозванцем.

Палаты были бережно восстановлены в 1890-е годы реставраторами под руководством петербургского профессора Н. В. Султанова. В собрании живописи особое место занимают купеческие портреты работы городских художников. Самые ранние из них датируются концом XVIII века, но большинство относится к двадцатым-сороковым годам XIX века, когда «торговое сословие» активно утверждалось в обществе.

Первая экспозиция музея

Прообразом купеческого портрета стала старинная парсуна с её торжественным тоном и полным доверием к самооценке изображённого, с простыми позами и ракурсами, с любовью к деталям. Провинциальная живопись словно бы вернулась к той точке, которую давно уже прошёл дворянский портрет.

И. В. Тарханов. Портреты С. Г. Шапошникова и П. М. Шапошниковой. 1829

Угличские портреты признаны классикой провинциальной живописи. Наиболее полно и органично черты её соединены в работах коллежского регистратора Ивана Васильевича Тарханова (1770–1848). От парсуны в этих портретах различие «личного» и «доличного» — то явное, то едва заметное. Вся индивидуальность модели отведена лицу, фигура же отдана во власть декоративности. Позы, положение рук повторяются из портрета в портрет, зато детали всегда непререкаемо документальны.

И. В. Тарханов. Портрет неизвестной. Первая половина XIX в.

И. В. Тарханов. Портрет неизвестного. Первая половина XIX в.

Художник тщательно «расправляет» на холсте сюртуки и платья, «укладывает» тонкие ткани, «поворачивает лицом» дорогие серьги. Их не скрадывает ракурс, не тревожит движение, — голос каждой детали особенно отчётлив. В живописной хронике семьи Суриных (семь портретов 1829–1845 годов) Тарханов изображает купца, «купеческую жену», «купеческого сына жену», как бы возводя каждый из образов в превосходную степень — в «перл творения».

И. В. Тарханов. Портреты М. С. Сурина и А. А. Суриной. 1829

И. В. Тарханов. Портреты Н. А. Суриной (1845) и Е. Д. Суриной (1829)

Также в музее хранятся предметы, связанные с убиенным царевичем Димитрием, коллекция икон и декоративно-прикладного искусства церковной направленности, включая изделия, пожертвованные русской знатью XVII века в храмы и монастыри города. Исторический отдел содержит редкие памятники городской культуры XVI–XVII веков. Имеется также коллекция рукописных и старопечатных книг.