Советский монтаж и его наследие

Лекторий НИУ ВШЭ на выставке-форуме «Россия» представил ряд докладов, среди которых был рассказ о языке и наследии советского кинематографа.

Развитие кинематографа начинается в России одновременно со всем миром. Первый кинопоказ состоялся в Петербурге 4 мая 1896-го года, вскоре открылись первые кинотеатры (точнее: электротеатры).

Уже в 1900-м году в России появляется первая фирма по организации киносъемок, к 1910-м годам рост кинематографической промышленности становился все более заметным, меняются очертания культурной индустрии, где театр постепенно уступает место кино.

Легендарная актриса немного кино Вера холодная и Иван Мозжухин в роли Германа их фильма Я. Протазанова «Пиковая дама»

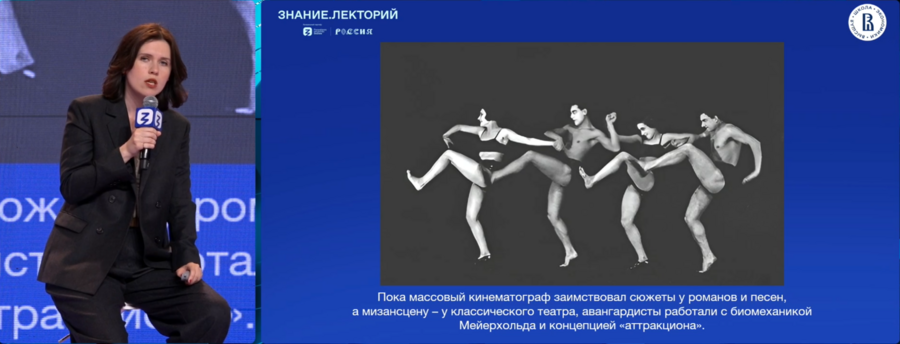

Первые отечественные кинокартины заимствовали сюжеты у романов и песен, а мизансцену — у классического театра, но уже скоро рядом с этим «зрительским» кино начинает формироваться новый тип авангардного кинематографа: авангардный. Здесь режиссеры активно экспериментировали с новыми языками и техниками, в том числе с биомеханикой Мейерхольда и концепцией «аттракциона».

Бурное развитие отечественного кинематографа начинается после Революции.

27 августа 1919 года Совнарком принял декрет о национализации отечественного кинопроизводства.

1 сентября 1919 года в Москве была создана (первая в мире) Государственная школа кинематографии, она находилась в двух комнатах бывшей частной квартиры. С этого начиналась история ВГИКа.

Сергей Эйзенштейн за монтажным столом

В 1920-е годы переживает свой расцвет не только практика, но и теория советского кинематографа.

Лев Кулешов, Сергей Эйзенштейн, Всеволод Пудовкин, Дзига Вертов и их последователи развивают принципы монтажа, который в дальнейшем будет называться советским.

Это динамичный, остро-выразительный монтаж, благодаря которому не только рассказываются истории, но и вершится История.

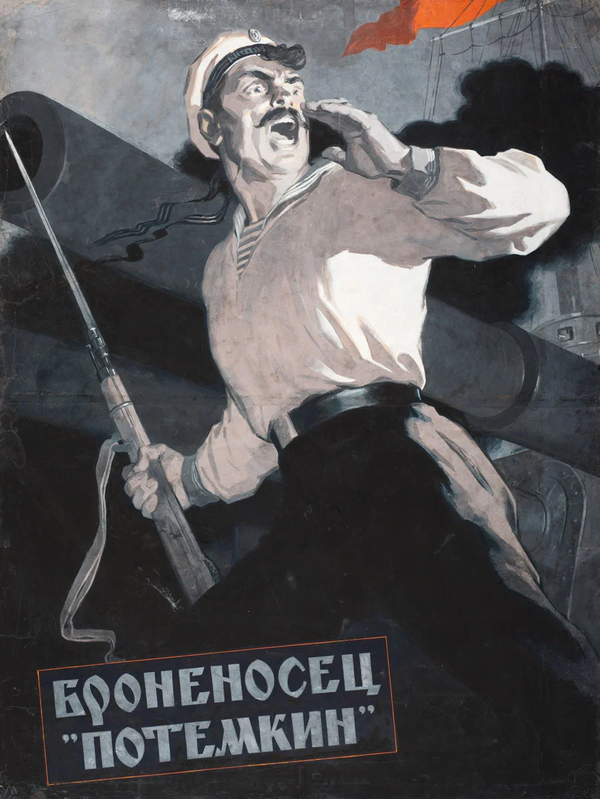

Плакат и кадры из фильма Эйзенштейна «Стачка» (1924)

Кинорежиссер в таком кино понимается не как суверенный творец, представляющий зрителю плод своего воображения, но как проводник общественно значимых смыслов и «инженер человеческих душ». Он создает художественный образ, который призван не просто рассказывать о чем-то, но убеждать своего зрителя. Так фильм «Октябрь» или «Броненосец Потемкин» является не рассказом о революции, а одним из ее действующих механизмов, художественной «машиной», работающей с сознанием зрителя с тем, чтобы удержать достигнутые революцией результаты, поддержать энтузиазм, продолжить движение по заданному революцией пути.

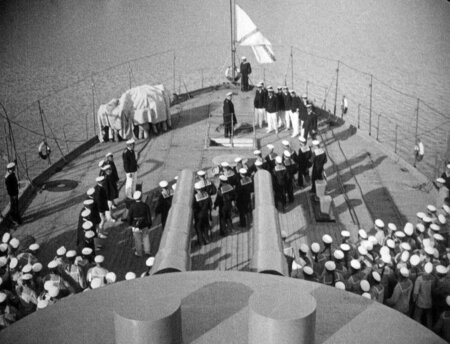

Кадры из фильм С. Эйзенштейна «Броненосец „Потемкин“» (1925)

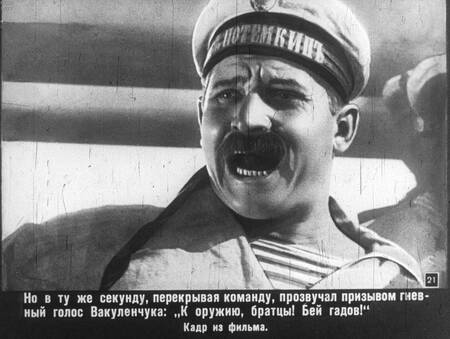

Кадр из фильма С. Эйзенштейна «Броненосец „Потемкин“» (1925)

Кадры из фильма С. Эйзенштейна «Броненосец „Потемкин“» (1925)

Кадр из фильма С. Эйзенштейна «Броненосец „Потемкин“» (1925) и из картины В. Пудовкина «Мать» (1926)

Советские режиссеры вырабатывают целый ряд приемов и методов создания экранного образа, которые в арсенале кинематографистов по сей день. Например, можно вспомнить «эффект Кулешова», «ритмический монтаж» Эйзенштейна, рассуждения Дзиги Вертова о «расшифровке действительности» в кино и так далее.

Кадр из фильма Дзиги Вертова «Человек с киноаппаратом» (1929)

Советский остро-выразительный монтаж стал важной страницей в истории кино, однако, это отнюдь не означает, что все отечественные фильмы снимались в таком духе. Все-таки это очень напряженное и непростое повествование, на которое массовый зритель не всегда настроен.

Сергей Эйзенштейн. Кадр из фильма «Иван Грозный» (1944)

После 1920-х годов экспериментальных фильмов становится меньше, они уступают место более простым и понятным кинематографическим конструкциям (повлиял на этот процесс и переход к звуковому кино). И все же наследие режиссеров-авангардистов не было забыто. Элементы стиля 1920-х встречаются и в картинах периода Оттепели, а концепция «интеллектуального монтажа» Эйзенштейна остается востребованной в современном авторском кино и видеоарте.

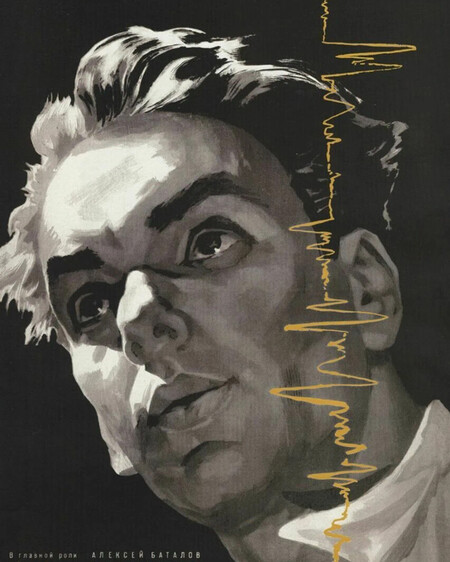

Кадр из фильма М. Калатозова «Летят журавли» (1957} и афиша картины «Девять дней одного года» М. Ромма (1961)

Когда кадры не плавно перетекают друг в друга, а сталкиваются, высекая искру нового смысла, когда режиссера ставит перед собой задачи перестройки сознания зрителя с помощью художественного высказывания, когда экранный образ оказывается не отражением зрительского представления о жизни, а пространством поиска новых форм восприятия действительности — опыт советского монтажа оказывается наиболее востребован.

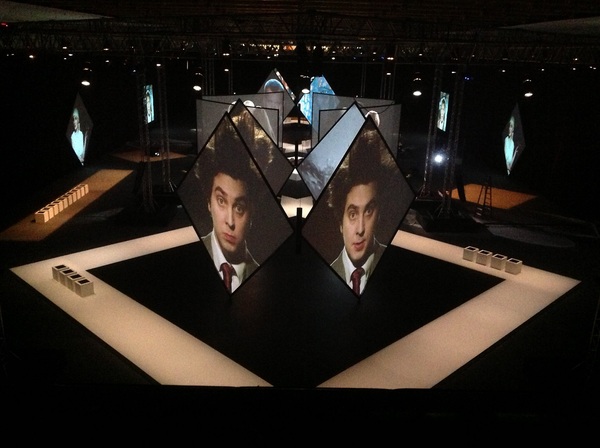

Видеоинсталляция Питера Гринуэя «Золотой век русского авангарда» (2014)

Полную версию лекции можно увидеть в записи Лектория по этой ссылке (начиная с 04:44:00)